基于数据挖掘推拿治疗颈性眩晕取穴规律研究

陈鸿,常乾震,刘士逸,罗龙飞,吕强

1. 上海中医药大学附属曙光医院,上海 200120;2.上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200080

颈性眩晕是由颈椎紊乱引起以眩晕为明显表现的症状,最早由Ryan GM 和Cope S[1]提出。随着近年来手机、电脑等电子产品的广泛使用,日常生活中伏案低头工作的人群增加,颈椎病的患病率不断上升且呈现年轻化趋势,发病率达到3.8%~17.6%,其中有眩晕症状的高达50~60%[2-3]。颈性眩晕的发病机制尚不明确,有交感神经刺激学说、颈本体感受器学说、椎动脉压迫、神经体液因子学说等[4]。推拿治疗颈性眩晕具有疗效确切以及不良反应较少的优势。为研究推拿治疗颈性眩晕的临床经验,现基于Excel 及SPSS 系统,建立推拿治疗颈性眩晕的处方数据库,采用规则分析、聚类分析等数据挖掘技术,将推拿治疗颈性眩晕处方进行综合分析。

1 资料与方法

1.1 文献来源及检索策略选取中国期刊全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据库(SinoMed)、维普期刊数据库(VIP)及万方医学数据库,以推拿、按摩、手法、穴位、颈性眩晕为检索词,进行主题检索,检索数据库中自建库至2022年6月所收录的相关文献共计1 941 篇,严格按照纳入排除标准筛选,共纳入98 篇,将筛选后的推拿穴位处方录入Excel文件,为减少数据录入过程中产生的误差,录入完成后由两人对数据审核,以确保数据的准确性。

1.2 纳入标准研究对象:明确诊断为颈性眩晕的患者,排除颈椎以外原因导致的眩晕。干预措施:以单纯推拿治疗或推拿结合其他疗法作为干预措施。研究设计:研究类型为临床试验。以眩晕的改善作为主要的观察指标。临床疗效确切,总有效率大于75%或眩晕有效改善。推拿手法作用穴位或部位记录明确。

1.3 排除标准动物实验或组织细胞研究;综述、Meta 分析、回顾性分析、理论探讨、评论、会议等非临床试验;重复发表的文献。

1.4 数据库建立将符合纳入标准的文献录入Excel 2016 软件建立数据库,录入信息具体为文献名称、推拿处方、穴位归经及特定穴等。上述工作由2 人分别独立完成,然后交叉核对结果并查漏补缺。

1.5 穴名规范参照《经络腧穴学》[5]以及《推拿学》[6],对穴位名称、归经、特定穴等进行统一的规范化处理。

1.6 数据分析穴位归经、频次及特定穴分布情况采用Excel 2007 软件进行统计描述性分析,将纳入文献中的推拿处方的穴位频次、归经及特定穴的频数、频率进行统计。穴位关联规则:采用SPSS Modeler 18.0 软件,通过Apriori 算法进行关联规则分析,以支持度和置信度衡量穴位的关联性。处方聚类分析:采用SPSS26.0 软件,通过聚类法对频次≥15 的穴位进行处方聚类分析,绘制聚类树状图。

2 结果

2.1 各经脉穴位个数、频次及频率共涉及穴位98 个,总用穴频次806 次,其中无涉及手厥阴心包经。使用频率>10%的有3 条经脉,由高到低分别为足少阳胆经(25.93%)、督脉(19.35%)及足太阳膀胱经(13.40%),累计频率58.68%,见表1。

表1 各经脉穴位个数、频次及频率

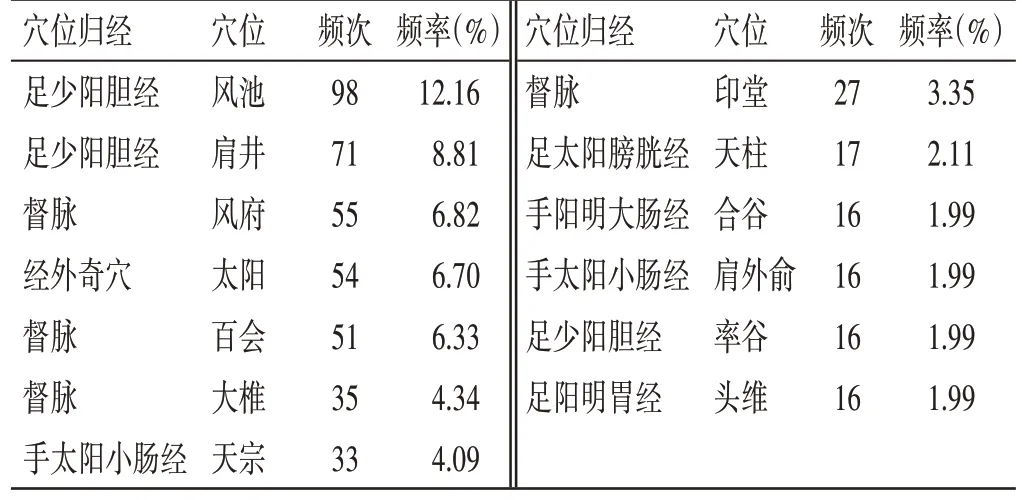

2.2 单穴归经、频次及频率单穴频次≥15 的穴位有13 个,累计频率62.66%,其中督脉4 个,足少阳胆经3 个,手太阳小肠经2 个,手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阳膀胱经及经外奇穴各1 个,见表2。

表2 单穴归经、频次及频率

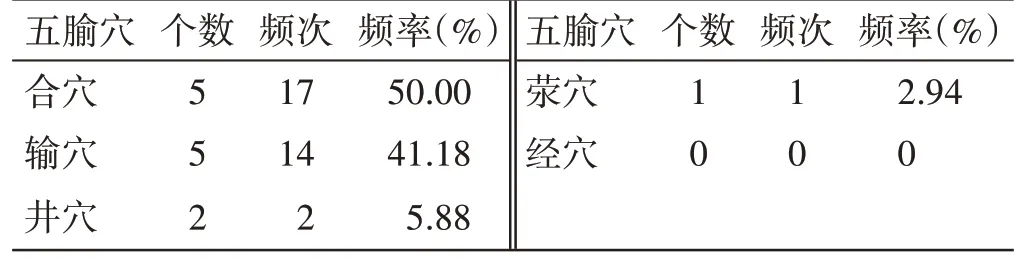

2.3 特定穴数量、频次及频率涉及特定穴33 个,总频次为152,未涉及郄穴。其中使用频率>10%由高到低依次是五腧穴、络穴、八脉交会穴、原穴及背俞穴,累积频率为85.53%,见表3。五腧穴中以输穴与合穴为主,累计频率91.18%,见表4。

表3 特定穴数量及分布

表4 五腧穴个数及频次

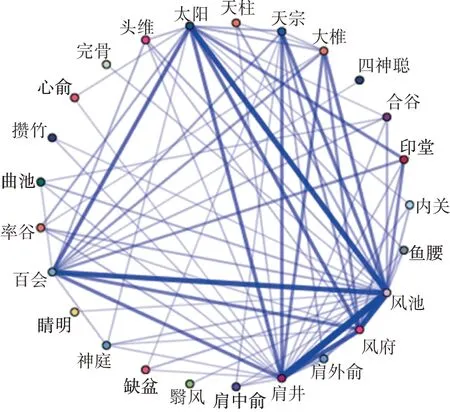

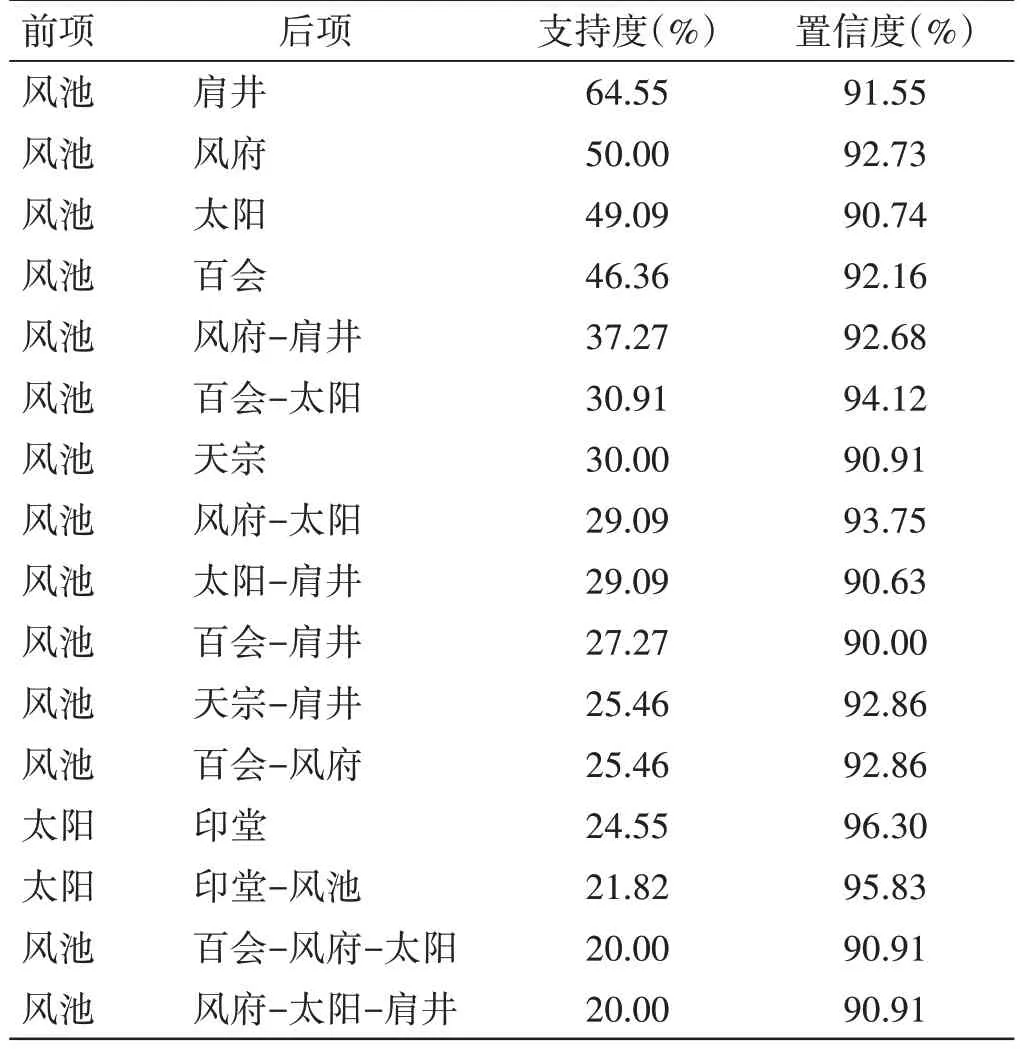

2.4 穴位关联规则基于关联规则的Apriori 算法对推拿治疗颈性眩晕的高频穴位进行数据挖掘,将最低支持度设置为20,最小置信度设置为90,最大前项数设置为3,对穴位进行关联分析。从绘制的关联分析网络图可见风池、肩井的关系比较密切,其次为风池、风府,见图1。共得出16 条有意义的关联规则,风池-肩井为支持度最高的穴对,支持度为64.5%,见表5。

图1 穴位关联规则图

表5 穴位关联规则

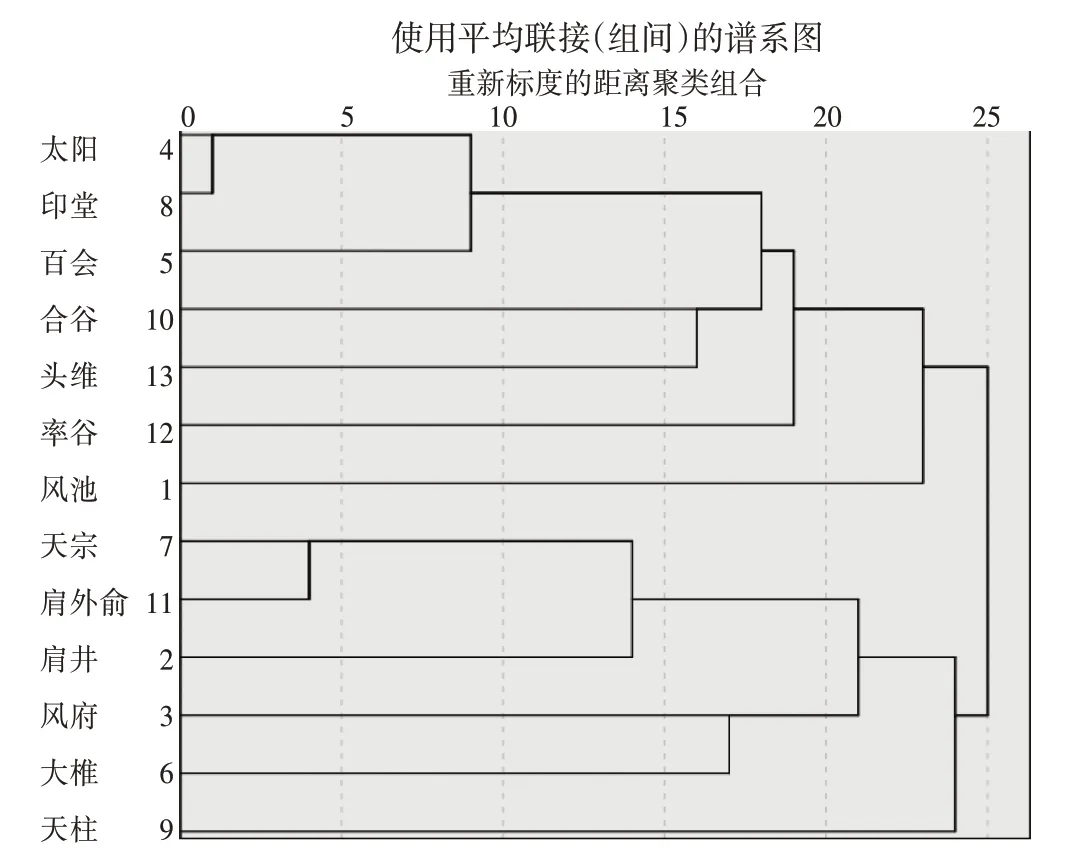

2.5 处方聚类分析以上述≥15 频次的13 个穴位作为变量,进行系统聚类分析。根据聚类谱系图所示,将穴位分为2 类,其分散性较好,且穴位间关系密切。第一类以温经通络为主,第二类以益气升阳为主,见图2。

图2 聚类谱系图

3 讨论

颈性眩晕临床常表现为发作性眩晕,可伴有颈痛、头痛、恶心呕吐、耳鸣、视觉障碍等,常在体位改变时发生,严重时可发生猝倒[7],颈性眩晕属中医眩晕疾病范畴。《三因极一病证方论》云:“方书所谓头面风者,即眩晕是也。”其中还提及了风寒暑湿侵袭三阳经均能发为眩晕。《灵枢·大惑论》载:“邪中于项……目系急则目眩以转矣。”提示邪气侵袭于颈项部位能引起眩晕。朱丹溪将眩晕的发生归因于痰,有云:“痰在上,火在下,火炎上而动其痰也。此病属痰者多,盖无痰不能成眩运也,虽有因风者,亦必有痰也。”眩晕以本虚标实为多,初以外邪侵犯实证为主,久则伤及肝、脾、肾,使三者俱虚。《灵枢·卫气》载:“上虚则眩。”《景岳全书》中也有相关描述“眩运一证,虚者居其八九”,提示“虚”是眩晕的重要病机,气血亏虚,不能上荣于脑,则发眩晕。

因此,从文献分析来看,眩晕的发生主要与风、寒、暑、湿、火、痰、虚、瘀等邪气影响脏腑气血有关,故在治疗时应温经通络、益气升阳为主,佐以祛邪。

从数据分析可知,高频使用的3 条经络依次降序为足少阳胆经、督脉、足太阳膀胱经,可见阳经的穴位使用频率较高,起到温经通络、升阳补虚之效。从上述3 条经脉循行可见,3 条经脉的循行均经过颈部以及头面部,《灵枢·逆顺肥瘦》曰:“手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足。”从数据分析可知,手三阳经、足三阳经以及督脉的累计频率达到了81.89%,推拿治疗颈性眩晕的选穴以阳经为主,符合中医的循经取穴以及局部取穴原则,体现了“俞穴所在,主治所在”的规律。其中少阳经穴位应用频率最高,手足少阳经共计频率有29.78%,针刺相关研究,同样表明颈性眩晕以足少阳经穴为主,督脉等阳经同样有较高的使用频率[8]。《素问·阴阳离合论》有云“是故三阳之离合也,太阳为开,阳明为阖,少阳为枢”,“枢”字在《说文解字》中解释为“户枢也”,意为门轴,门的开合依赖于门轴,而少阳经位于半表半里之间,外及太阳而内达阳明,具有枢纽作用,为人体经气开阖的关键。少阳经作为人体内的“户枢”,推拿作用于少阳经可以疏通少阳经络之气,促进局部气血通畅,利于太阳、阳明经的邪气转出,从而改善局部的筋骨失衡[9-10]。故在治疗中多取少阳经之穴,起到温通经络之效,通过少阳为“枢”的作用,使阳气生发,周身气机通畅,气血上荣于脑,从而改善眩晕。

从单个穴位分析中可知,使用频率较高的13 个穴位大多具有舒筋活络、益气升阳之功效。其中以风池频数最大,肩井次之,再次为风府。风池为足少阳胆经之穴,同时也是足少阳经与阳维脉的交会穴,经气至此上行于头,具有通利官窍、疏风解表、平肝熄风之功效,是治疗眩晕、颈项强痛的要穴[11]。肩井也属足少阳胆经之穴,又是手足少阳经、足阳明经及阳维脉的交会穴,有连续周身经脉、调和气血等重要作用[12]。风府属督脉,与阳经密切相关,古今文献均有风府治疗眩晕、颈椎病的记载[13]。从现代解剖学分析风池穴位于斜方肌与胸锁乳突肌的凹陷中,其深层有椎动脉经过。临床研究发现,刺激风池穴周围能有效改善椎-基底动脉血流,使血上荣于清窍,改善眩晕[14-16]。故取风池、肩井通络止痛、活血荣血之效,配以风府祛风通窍之功,合以治疗眩晕。

推拿治疗颈性眩晕中特定穴使用频率较高的为五腧穴、络穴、八脉交会穴、原穴以及背俞穴。《难经·六十八难》对五输穴的描述为“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄”。五输穴中以输穴与合穴为主,“体重节痛”,在中医学认为关节疼痛属痹证范畴,合穴可以调整一身气机,二者均有理气活血的作用。其中,后溪既是手太阳小肠经的输穴,又是通督脉的八脉交会穴,“输主体重节痛”,督脉又为“阳脉之海”,故后溪具有温阳活血通络、缓解肢节疼痛的作用。原穴常与络穴相互配合使用,称为“原络配穴”,“原穴”与“络穴”一表一里,表里配合,调整脏腑功能,通达表里,行气活血,调一身之气。

从穴位关联规则分析,支持度前5 位的穴位配伍是风池-肩井、风池-风府、风池-太阳、风池-百会、风池-风府-肩井。《针灸玉龙经》[17]提及“头眩风池吾语汝”,《通玄指要赋》曰:“头晕目眩,要觅于风池。”提示风池为眩晕治疗的要穴。《针灸大成·胜玉歌》载:“头痛眩晕百会好。”百会穴属督脉穴位,是手足三阳经与督脉阳气之会,调人体一身之阳。《灵枢·海论》有云:“髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩冒,目无所见,懈怠安卧。”髓海不足,脑窍失养导致眩晕。杨上善注有“胃流津液渗入骨空,变而为髓,头中最多,故为海也。是肾所生,其气上输脑盖百会穴,下输风府也”,提示风府、百会穴可以通过调节脑中髓海来治疗眩晕。从穴位配对可见,风池、肩井、风府、太阳及百会,其中穴位组成均为“阳经”的穴位。在置信度满90%的穴位配伍中风池-肩井为支持度最高的穴对,故推荐作为本病的基础推拿处方。

颈性眩晕与颈椎的筋骨失衡密切相关,颈椎筋与骨的失衡引起颈椎气血不和,清阳不升,发为眩晕。处方聚类分析中可见,将单穴频次大于15 的穴位大致分为两类,第一类为太阳-印堂-百会-合谷-头维-率谷-风池,穴位分布集中于头面部,体现了局部取穴,配合远端穴位共治的原则。第二类为天宗-肩外俞-肩井-风府-大椎-天柱,可见除头面部穴位外颈椎周围的取穴,体现了中医的“整体观念”,头面部穴位以温通局部经络,调神以治眩晕,调整颈椎的筋骨平衡,恢复颈椎正常生理功能,从而改善眩晕。故推拿作为一种非侵入性中医疗法,给予穴位局部温热以及机械压力的刺激,松解颈椎局部软组织,还常配以颈椎调整手法,纠正颈椎筋骨失衡,使阳气生发,推动局部循环,濡养头部,以治眩晕。

综上所述,“阳气”是治疗颈性眩晕的关键,推拿治疗颈性眩晕以“阳经”穴位为主,其中以“足少阳胆经”穴位为主,治以“温经通络、益气升阳”。推拿穴位组方配伍可以“风池-肩井”为基础组方。