减污降碳协同治理工具选择对居民幸福感的影响

——基于三部门均衡模型与中国家庭追踪调查数据库

丁凡琳

二十大报告中强调,在“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”过程中,要“协同推进降碳、减污、扩绿、增长”。实现减污降碳协同增效已成为促进经济社会发展全面绿色转型的重要抓手,成为我国新发展阶段经济社会发展全面绿色转型的必然选择。中国就缓解全球温室气体效应做出了郑重承诺。2021年3月,习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上强调了中国要加快推进节能降碳,并提出“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革”。同年10月,总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会中,再次强调了中国将“构建起碳达峰、碳中和‘1+N’政策体系”的规划思路。以此为基础,国务院先后发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》(国发〔2021〕23号),明确了节能降碳的具体目标,更确立了实施碳治理的政策导向。2022年6月,生态环境部、国家发改委等七部委联合印发《减污降碳协同增效实施方案》,强调在环境治理过程中,要将减污、降碳两项工作同时考虑在内,通过有效的机制配合和政策协同,实现双赢局面。

“减污”与“降碳”均是推进中国绿色低碳高质量发展的环节,需要以政府为主导积极推动。以HillGreen、Keynes等人为代表的新自由主义学派认为,生态环境属于“市场失灵”领域,其具有的外部性特征引致了政府这一“看得见的手”参与调控的必要性。然而,政策规制是一把“双刃剑”,在减污降碳实践过程中,政府通过选择不同治理工具对市场进行外部干预,使得福利的无谓损失(Deadweight Loss)难以避免。所谓无谓损失,是指由于市场未处于最优运行状态而产生的社会成本,是市场偏离竞争均衡时所损失的消费者剩余和生产者剩余。西方经济学理论中提到税收与补贴等政府干预政策均会导致消费者、生产者剩余的变动,而这种变动却并未导致政府财政收入同等规模的增减,由此便产生了对福利无谓损失的讨论(1)[美]哈尔·R·范里安著,费方域等译:《微观经济学现代观点(第八版)》,上海:格致出版社2011年版,第248—252页。。随着全球变暖和大气污染问题对人类生存的威胁不断加剧,采用政策手段实施减污降碳协同刻不容缓。减污降碳协同治理不仅是大气环境治理的必然要求,更是驱动区域实现由经济发展向高质量发展的一场系统性变革。那么,不同减污、降碳治理工具对福利的影响是否存在差异?是否可以通过减污降碳政策的合理组合,最大化降低福利损失,实现绿色低碳发展的帕累托改进?

为了回答上述问题,本文基于“双碳”目标背景,探讨不同治理工具选择对福利的差异化影响;通过探究减污降碳治理工具的最佳组合方式,以期在驱动实现“双碳”目标、同步推进生态环境质量提升的同时,将政策对居民福利的无谓损失降到最低,探究新时代“以人民为中心”的绿色低碳高质量发展格局。

一、相关研究进展

政府管制或规制,是一系列有关组织、状态、思想、利益和过程的控制规则与执行措施的集合,是由具有法律地位、相对独立的政府管理部门为实现矫正和改善市场机制内在问题的目的,而对微观个体和经济活动依据一定规则实施的干预、限制或约束等行为(2)植草益:《日本的微观经济系统》,《经济学动态》1993年第1期。。环境规制是公共规制的一种,以改善环境质量、降低污染浪费为目标,而对微观主体行为采取有针对性的纠正、管制手段。当前关于环境治理研究,大多聚焦于环境污染、技术创新和外商直接投资等领域。(3)景维民、张璐:《环境管制、对外开放与中国工业的绿色技术进步》,《经济研究》2014年第9期。(4)雷淑珍、高煜等:《异质性环境规制与FDI质量升级》,《软科学》2021年第4期。在经济学理论框架中,环境规制通常被作为一种外生冲击,通过影响微观经济主体的行为,对市场中的一般均衡状态产生短期或中长期影响。(5)王立杰、吕建军:《基于市场结构视角的环境规制政策社会福利效应分析》,《中国人口·资源与环境》2020年第5期。空间经济学通过将环境规制引入两区域框架,分析了规制实施强度差异对两区域企业和生产要素流动决策的影响,并由此衍生“污染避难所”“波特假说”等理论,将环境规制影响效果的分析从单一区域拓展到多个区域的空间维度。(6)Antweiler W.,“The Pollution Terms of Trade”,Economic Systems Research,Vol.8,No.4,1996,pp.361-366.(7)Lee H.,Roland-Holst D.,Mensbrugghe V. D.,“China’s Emergence in East Asia under Alternative Trading Arrangements”,Journal of Asian Economics,Vol.15,No.4,2004,pp.697-712.在实证分析上,双重差分法、拟自然实验等量化方法近年来越来越多地被应用于检验某种规制的实施效果,或与其他经济变量之间的互动关系中。(8)史贝贝、冯晨、张妍等:《环境规制红利的边际递增效应》,《中国工业经济》2017年第12期。(9)李斌、詹凯云、胡志高:《环境规制与就业真的能实现“双重红利”吗?——基于我国“两控区”政策的实证研究》,《产业经济研究》2019年第1期。

自2022年中央提出《减污降碳协同增效实施方案》以来,关于减污、降碳的相关理论与政策研究逐渐起步。在理论层面,协同理论被应用于环境治理领域,论证了减污与降碳两者并行的科学性与可行性。国内学者聚焦于从法规体系建设和理论体系完善角度,提出如何保证减污降碳协同治理的有效开展与可持续实施。(10)王学栋、王梦科:《“双碳”背景下减污降碳协同治理的法治保障研究——结构功能主义的分析视角》,《西安交通大学学报》(社会科学版)2023年第7期。由于《方案》刚出台不久,受限于可追踪时间的限制,对政策实施效果的分析具有一定局限性。因此目前针对这一领域的实证性研究较少,且大多以往期大气污染和碳排放水平为研究对象分析,探讨了减污降碳协同对3E绩效和包容性增长的推动作用。(11)刘华军、乔列成、郭立祥:《减污降碳协同推进与中国3E绩效》,《财经研究》2022年第9期。以及相关财政政策存在目标虚化、技术和数据基础弱化等问题。(12)中国财科院“减污降碳协同增效的财政政策研究”协作课题组等:《减污降碳协同增效的财政政策研究》,《财政科学》2023年第3期。为了保障减污降碳协同的高效实施,除需要健全促进能源转型、明确环境规制边界与政府职责等政策配套外,更需要社会公众的积极参与。(13)王慧、孙慧、肖涵月等:《碳达峰约束下减污降碳的协同增效及其路径》,《中国人口·资源与环境》2022年第11期。(14)易兰、杨田恬、杜兴等:《减污降碳协同路径研究:典型国家驱动机制及对中国的启示》,《中国人口·资源与环境》2022年第9期。在对两类政策实施效果进行分期比较时发现,相较于减污政策,与碳排放治理相关的新型政策或规划(如碳排放权交易、“双碳”目标)推进减污降碳进程的效果更为明显。(15)陆敏、徐好、陈福兴:《“双碳”背景下碳排放交易机制的减污降碳效应》,《中国人口·资源与环境》2022年第11期。因此在治理过程中,还需要注重两类政策在强度、工具选择和作用时效方面的协调与平衡,以达到减污、降碳双赢目的。诚然,虽然学术界对于环境治理政策的研究逐渐深入,但大多还是基于理性人假说,在实施环境规制的前提下探讨如何实现经济效益最大化,或生产成本最小化,而忽略了对公众主观情感因素的考量。在进行政策效果分析时,选取的研究对象也大多局限于某一类污染防治或节能减排政策,而缺少对政策间组合类型及其整体影响的探讨。

与经济指标相比,福利兼具效率与公平涵义,纳入对其影响的探讨,对于探究政策实施可持续性和高质量性形成有力补充。福利变化主要受地区经济形势、社会福利政策、公正理念、个人自利和社会化因素的影响。(16)郑春荣、郑启南:《新世纪以来德国民众福利态度的变化及其影响因素分析》,《公共行政评论》2018年第3期。从福利角度进行的政策性研究大多采用实证方法,用以分析某种政策对居民福利水平的影响。(17)丁凡琳、陆军:《社会福利视角下最优城市规模研究——基于中国地级市数据的分析》,《北京社会科学》2019年第7期。目标政策的选取主要集中于公共服务范畴,如通过运用中国、南非等多国调研数据,养老保险政策被证实能够显著提升参保人福利水平(18)Ralston M.,Schatz E.,Menken J.,et al.,“Policy Shift:South Africa’s Old Age Pensions’ Influence on Perceived Quality of Life”,Journal of Aging &Social Policy,Vol.31,No.2,2019,pp.138-154.(19)王震、刘天琦:《社会养老保险政策对农村老年人主观福利的影响——基于CHARLS数据的实证分析》,《财经科学》2021年第4期。;多个国家的退休政策均会导致该国居民主观满意度降低,且这种影响存在性别差异(20)Charles K. K. “Is Retirement Depressing?Labor Force Inactivity and Psychological Well-being in Later Life”,Research in Labor Economics,Vol.23,2004,pp.269-299.(21)Bonsang E.,Klein J. T.,“Retirement and Subjective Well-being”,Journal of Economic Behavior &Organization,Vol.83,No.3,2012,pp.311-329.。近年来,政策工具选择对居民幸福感的差异化影响也逐渐得到国内学者的关注。陈长石、韩庆海在探讨改善煤矿安全规制与社会福利的关系时,提出政府规制具有经济性与社会性的功能差异(22)陈长石、韩庆海:《煤矿安全规制、信息披露与社会福利影响——基于新规制经济学分析框架》,《财经问题研究》2010年第2期。;韩超将规制类型进一步划分为直接性规制、经济性规制、规制责任以及其他约束性规制,并提出制裁性政策会产生不必要的费用,继而可能导致福利损失(23)韩超:《制度影响、规制竞争与中国启示——兼析规制失效的形成动因》,《经济学动态》2014年第4期。。

随着中国全面建成小康社会,人民对美好生活需要的日益增长,居民福利评价标准不再局限于对物质生活的渴望,生态环境质量对居民幸福感影响的重要性逐渐增加。因此,环境政策强度、实施手段等差异不仅影响微观主体的经济活动,更会作用于福利层面,产生更为深远的影响。基于此,本文在考量环境治理工具分类的基础上,尝试从理论角度分析不同政策手段对居民福利的影响机理,并结合我国减污、降碳两类政策特征,实证探究各类手段对居民福利的影响差异,探讨是否存在使居民福利损失最小的减污降碳政策组合。

二、减污降碳治理工具选择对居民幸福感影响的理论机理

外部性、福利经济等理论均揭示了政府管理和制度安排对区域经济可持续发展的重要作用。(24)贺灿飞、周沂:《环境经济地理研究》,北京:科学出版社2016年版,第24—36页。从帕累托最优开始,对于公共福利效应的研究便围绕政府干预与社会福利的均衡关系展开。由于存在信息不对称,导致政府在制定规制时不能准确得知企业真实成本和需求结构,更无法完全获取每个消费者的效用信息。在有限理性条件下,规制者会在对社会公平性和均衡性做综合考量的情况下寻求效用最大化的选择,由此导致福利损失。(25)郭蕾、肖有智:《政府规制改革是否增进了社会公共福利——来自中国省际城市水务产业动态面板数据的经验证据》,《管理世界》2016年第8期。

环境的外部性特征决定了需要通过政府干预实现减污、降碳的必要性。我国大气污染防治起步较早,中央政府于1987年便出台了《中华人民共和国大气污染防治法》,后经四次修订,使我国大气减污治理的基础框架不断完善。以此为基础,各地方政府分别制定了地方性规制,并通过联防联控协议建立了区域性合作。截至2023年6月,各层级政府关于大气污染防治的法律法规达3 000余条。为了探究不同类型政策手段对福利的影响,本文结合韩超、张平等人的研究思路,根据分项条目对市场干预方式的差别,将政策类型划分为以投资奖励为特征的鼓励型、以征收税费为特征的惩罚型和以规划试点地区建立交易机制为特征的试点扩散型三类实施手段。(26)韩超:《制度影响、规制竞争与中国启示——兼析规制失效的形成动因》,《经济学动态》2014年第4期。(27)张平、张鹏鹏、蔡国庆:《不同类型环境规制对企业技术创新影响比较研究》,《中国人口·资源与环境》2016年第4期。减污政策对市场实施干预的方式以鼓励型与惩罚型手段为主,通过规制对市场进行调控,将企业的外部性成本或收益内部化。虽然在《大气污染防治法》中也提到关于“环境污染物和温室气体实施协同控制”的相关要求,但由于温室气体并不算作污染物范畴,故降碳并非该法规的约束性目标。(28)任洋:《论减污降碳“三协同”:理念、制度与主体协同》,《西北大学学报》(哲学社会科学版)2023年第4期。

相较而言,2018年以前我国针对降碳的专项政策以试点扩散型为主。自2010年起,我国在多地开展低碳城市试点和碳排放权交易试点,在7个城市建立起碳排放权交易机制,借助市场力量进行资本化,将碳排放转化为一种有偿使用的生产要素,并作为商品在市场上交易。试点政策实施十几年来不仅降碳收效显著,也促进了地区绿色创新效率的提升(29)邓世成、吴玉鸣、东童童:《低碳城市试点政策对城市绿色创新效率的影响——来自长三角地区的经验证据》,《城市发展研究》2023年第3期。。由于环境规制的作用效果存在一定滞后性,为了更清晰分析“减污降碳”政策组合对社会福利的总体性作用效果,本文主要分析惩罚型和鼓励型“减污”政策,以及试点型“降碳”政策的作用效果。

(一)鼓励型政策

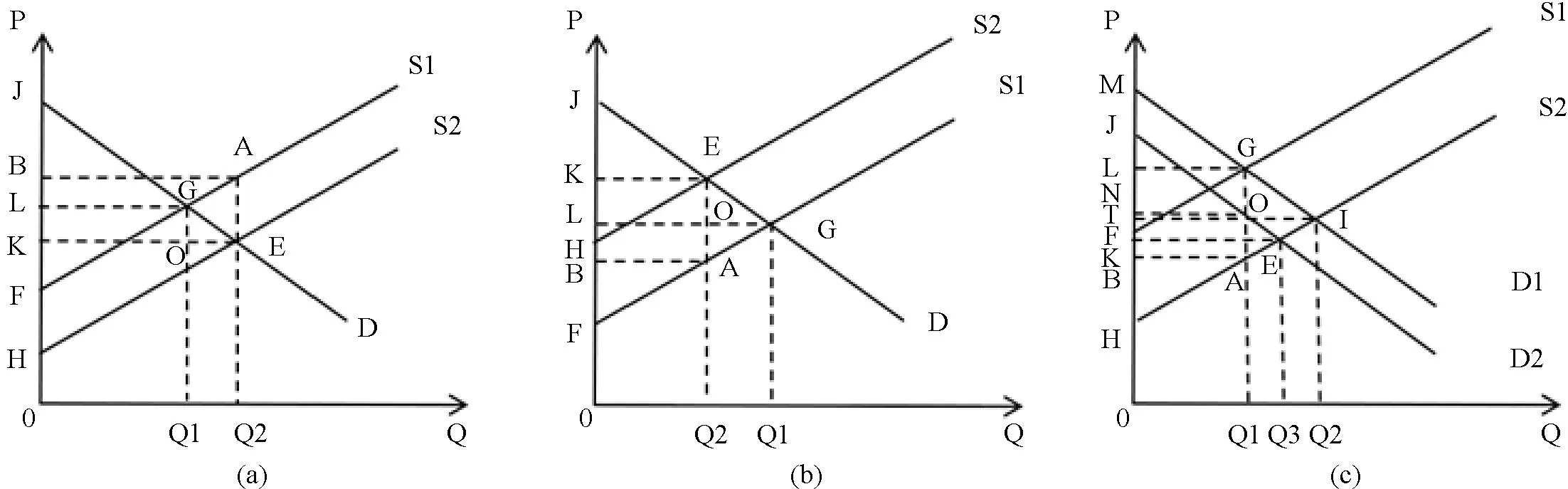

鼓励型手段主要包括补贴、税收减免、贷款利息优惠或生态补偿等,通过投资提升企业收益的经济手段将外部成本内部化,引导企业在生产中做出减污的行动决策。相关政府机构并不直接参与执法,而更多是充当调节、协调决策。在实施减污治理过程中,鼓励型政策通过清洁能源补贴、技术创新等奖励形式,降低企业投资新能源、新技术的成本,提升决策者使用低碳技术的积极性,并由此降低企业生产过程导致的环境负外部性,提升公共服务能力和公共福利。如《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》提到“加大对符合环保要求和信贷原则企业和项目的信贷支持”,便是为对生态环境做出正外部性影响的企业实施的鼓励型措施。图1-a显示了实施鼓励型政策时供需曲线的变动情况。在政策实施后,获得生态补偿的厂商生产成本减小,供给曲线下移(由S1到S2),在需求(D)不变情况下,价格(P)和产量(Q)在E处形成新的均衡。此时,生产者剩余由面积L-G-F增加为面积K-E-H。在JH上取一点B,使得BK=AE,则生产者剩余增加面积可以表示为B-A-G-L。消费者剩余从面积J-G-L变为面积J-E-K,增加的面积为L-G-E-K。消费者剩余的变化与生产者剩余的变化相加得到福利增加面积为B-A-G-E-K-B。然而由于政府为做出治污贡献的企业提供了补偿,以保障企业利润,因而在社会福利变动中还需扣除财政支出部分,即面积B-A-E-K。最终因实施鼓励型治污政策,虽然提升了生产者和消费者剩余,但却造成了面积为A-G-E的福利损失。

(二)惩罚型政策

惩罚型政策主要指通过对环境污染行为进行罚款、增加税收负担等,以征收污染成本的方式减少企业此类行为的经济型政策手段。在减污降碳协同治理中,通过制定污染排放限额,对企业排放超标部分加征税费、处以罚款等政策正逐步推行。这种通过增加企业排污成本的方式,可以倒逼企业进行能源结构调整,促进生产要素替代。如《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中提到的“未依法取得排污许可证产生工业固体废物的……处十万元以上一百万元以下的罚款”,这种采用限制性方式进行污染防治,便是惩罚型手段之一。图1-b显示了惩罚型政策对福利的影响。当实施惩罚型政策后,厂商的生产成本增加,导致供给曲线上移(由S1到S2),价格和产量在E处形成新的均衡。生产者剩余从面积L-G-F减小为面积K-E-H。在JF上取一点B,使得BK=AE,由此生产者剩余减小量可以表示为L-G-A-B。消费者剩余从面积J-G-L变为面积J-E-K,减少的面积为K-E-G-L。消费者剩余的变化与生产者剩余的变化相加得到因政策干预而导致的市场损失,即为面积K-E-G-A-B。惩罚型政策的目的是将企业污染成本完全内部化,即从企业利润中扣除治污费用,由此可获得的财政收入为面积K-E-A-B。最终得到因实施惩罚型政策而导致福利的净损失为面积E-G-A。

(三)试点型政策

在碳排放治理初期,减碳政策以试点型为主。如设立碳排放权交易试点、低碳试点城市等,通过逐步引入市场化交易方式,对碳排放实施总量控制。以碳排放权交易试点政策为例,由于碳排放可以在市场上进行交易,根据企业碳排放量较限排额的大小,可将企业划分为碳权供给方与碳权需求方,分别用S1和D1表示(见图1-c)。当政策实施后,企业可以通过交易碳排放权而获得收益,便有动机通过技术创新或能源结构调整而减少自身碳排放消耗,将余出的碳权额度放到市场上进行交易,使得供给曲线下移。同时,碳权需求方为购买更多碳权而导致生产成本增加,倒逼企业进行碳减排以减小碳权需求,由此使得需求曲线下移。新均衡状态下,消费者剩余由面积M-G-L增加为面积J-E-K。在MH上取一点N,使得JN=ML,由此消费者剩余增加量可以用面积N-O-E-K表示。生产者剩余由面积L-G-F增加为面积T-I-H。在MH上取一点B,使得BH=LF,由此生产者剩余增加量可以用面积K-E-A-B表示。消费者剩余的变化与生产者剩余的变化相加得到福利增加量为面积N-O-E-A-B-N。由于政策实施过程是由市场供需调节形成,因而仅需扣除交易所建设投资等沉没成本,以及日常运行管理费用等,得到的最终福利变动取决于政策带来了福利增加与这些成本的差值。这类由中央设立的试点省市,一方面在于通过建立规范性、合法性的碳排放权交易机制,通过市场手段对地区碳排放规模进行总量控制;另一方面也在全国形成示范效应,驱动各地区学习与推广,对推进绿色低碳发展具有正向的外部性影响。诚然,虽然2021年全国碳排放权市场已全面启动,但截至目前,我国的碳排放权交易市场还是以试点为主,全国性市场处于逐步建立阶段。交易均在政府监管下进行,并未实现完全的市场化运作,因此这类政策在实施过程中存在政府资源调配和监管滞后等问题,因而其对福利的影响方向和强度还需要结合实证数据来进行分析。

图1 减污治理工具选择对福利变动的影响差异资料来源:作者自行绘制

三、减污理论模型构建

基于经济学理论的分析表明,由于作用对象不同,实施不同政策手段对福利的影响路径和方向存在差异。居民福利除了社会因素外,还与地区的经济效益有关。为了进一步探究不同类型政策对经济和福利增长率的影响强度及其长期效应,故将福利界定为经济效益加外部性,通过借鉴黄茂兴的研究方法(30)黄茂兴、林寿富:《污染损害、环境管理与经济可持续增长——基于五部门内生经济增长模型的分析》,《经济研究》2013年第12期。,在考虑政策性影响的基础上,从实现福利最大化角度构建消费者、厂商和政府的三部门均衡模型。

(一)厂商行为决策

设生产函数的形式为:

Y=AβKαLβRγ

环境存量可以表示为:

其中,α+β+γ=1,A、K、L分别为人力资本、资本和劳动力要素。E(0)为环境的初始状态,R为厂商每期生产所消耗的环境要素代价,这种代价具有累积性。

同时,假设减污、降碳行为能够对环境具有再生能力,且与现有环境存量呈自相关:=θE,θ为环境再生能力系数。政策工具作为外部性手段引入模型,但由于治理工具选择不同,对均衡模型的影响也存在差异。税收和罚款是直接对厂商污染行为征收费用,可以表示为:=θE+M-R。其中,M即为征收的税费或罚款,其来源于产出Y,由厂商支付并由政府用于治污,因而K的积累方程可表示为:=Y-C-M(其中,C为消费支出)。补贴或税收减免是对厂商绿色技术创新的奖励,可以表示为:=θE-μR,μ∈(0,1)为使用绿色技术后的污染排放或能耗占比,1-μ即为绿色技术效率。因此,由于绿色技术提升而产生的污染或能耗变动为:ΔE=(1-μ)R。设政府该方面的投资规模为Ie,则ΔE=(1-μ)R=ηIe(其中,η为政府投资效率),从而得到:对应厂商K的累积方程可表示为:=Y-C+Ie。

(二)消费者效用

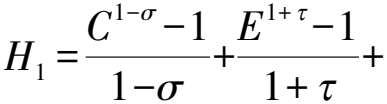

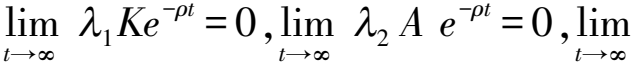

福利除包含消费者效用外,还包括环境等外部性因素所带来的效用对社会生产的影响。基于Ramsey追求尽可能高的消费效用水平是唯一福利目标的效用函数假定(31)Ramsey F.,“A Mathematical Theory of Saving”,Economic Journal,Vol.38,1928,pp.543-559.,在模型中加入环境外部性进行追求福利最大化时均衡水平的讨论。参考Grimaud and Rouge的方法,建立效用函数(32)Grimaud A.,Rouge L.,“Polluting Non-renewable Resources,Innovation and Growth:Welfare and Environmental Policy”,Resource and Energy Economics, Vol.27,2005,pp.109-129.:

其中,U(C,E)为表示福利的效用函数,σ∈[0,∞)为相对风险厌恶系数,是跨期替代弹性的倒数;τ∈[0,∞)为居民对环境的敏感程度,即居民的环境偏好。

(三)一般均衡

假设经济系统中存在生产者、消费者和政府部门,政府的目标是实现无限时域上的福利最大化,由此得到实施惩罚型政策(H1)下的最优策略:

s.t.Y=AβKαLβRγ

=Y-C-M

=δAA

=θE+M-R

α+β+γ=1

其中,ρ为时间贴现率,反映居民当前的消费偏好,δA为研发部门的生产效率。可通过Hamilton函数求解:

其中,C、R、M(或Ie)为控制变量。对上式分别求一阶导:

同理得到鼓励型政策(H2)下的最优策略:

s.t.Y=AβKαLβRγ

=Y-C+Ie

=δAA

=θE-μR

α+β+γ=1

求一阶导得到:

H1、H2的欧拉方程为:

横截性条件:

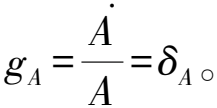

对一阶导两边取对数且对时间求导,并联立欧拉方程可得到各经济变量的稳态增长率:

gK=gY=gR=gM=gIe

σ=τ

由模型分析可知,在福利最大化的前提下,当政府实施环境治理政策时,惩罚型和鼓励型政策强度变动所导致的各类经济变量稳态增长率相同,政策强度与经济增长速率具有同频变动特征。换言之,两类政策边际强度变动导致的福利变动幅度相同。因此,这两类政策实施力度变动所导致的福利边际损失一致,其对福利的作用效果差异可能取决于基期政策强度、作用力度和政策持续年限等。

诚然,结合理论机理与模型分析可以得出惩罚型和鼓励型两类政策对福利的影响机制存在差异,且两者增长率与经济发展速率相同,但是无法得知两类政策导致的福利损失程度;通过模型也无法判断试点型政策对福利的作用强度和方向,以及政策组合对福利的共同作用效果。因此,还需要结合实证分析做进一步探讨。

四、实证检验与结果分析

(一)模型构建

为了得出使福利损失最小的减污降碳治理模式,在理论分析的基础上,进一步结合实证探究减污降碳治理工具及其组合对居民福利的影响。本文基于中国家庭追踪调查数据库(CFPS),以问卷中居民幸福感这一主观认知评价指标来衡量居民福利的变动。在理论模型分析基础上,通过实证分析探究现实中三类工具对居民幸福感的影响效果差异。由理论模型可知,福利为消费和环境质量的函数,C为当期居民消费支出,E为当期环境价值。t期环境价值=(1+环境优化率(再生能力系数))*(t-1)期环境价值-t期污染损害+t期政府治理成本(M或ηIe):

Et=(1+θ)Et-1-PtRt+Mt+ηIet

其中,Pt为以2011年为基期作平减后的当期价格指数,Rt为环境污染损耗。Mt、Iet分别对应理论模型中的惩罚型和鼓励型手段,η为政府投资效率。设基期环境价值E2011=P2011R2011。由此得到福利的表达式:

U=φ1Ct+φ2Et-1-φ3PtRt+φ4Mt+φ5Iet

由此得出关于减污降碳对居民幸福感影响的回归方程表达式:

其中,产出Yt可以用经济增长方程表示:lnYt=bi+αlnKt+βlnLt+γlnRt。

(二)数据来源与变量选取

以CFPS微观数据为基础,以2012—2018年为时间跨度进行实证分析。CFPS是北京大学中国社会科学调查中心实施的家庭追踪调查,2010年首次在全国25个省份正式开展调查。该调查每两年一次,通过剔除其中的重复项、缺失值和异常值,筛选得出涵盖中国30个省、市、自治区的35 646份有效样本。

1.被解释变量选取

被解释变量居民幸福感,采用样本中调查对象关于幸福感的评价,采用受访者0~10打分的方式,0表示非常不幸福,10表示非常幸福,数值越大表示居民的幸福感越强。为了同时探究不同工具选择对居民幸福感与不幸福感的影响是否存在差异,在对样本整体进行回归的基础上,分别对幸福和不幸福组别进行分样本回归。其中,组别划分是借鉴Yao等人的思路(34)Yao Y.,Li X.,Smyth R.,et al.,“Air Pollution and Political Trust in Local Government:Evidence from China”,Journal of Environmental Economics and Management,Vol.115,No.9,2022,p.102724.,将调研对象对幸福感的评价分数转换为虚拟变量:如果打分为7~10,则定义为幸福组;如果打分为0~6,则定义为不幸福组。

2.解释变量选取

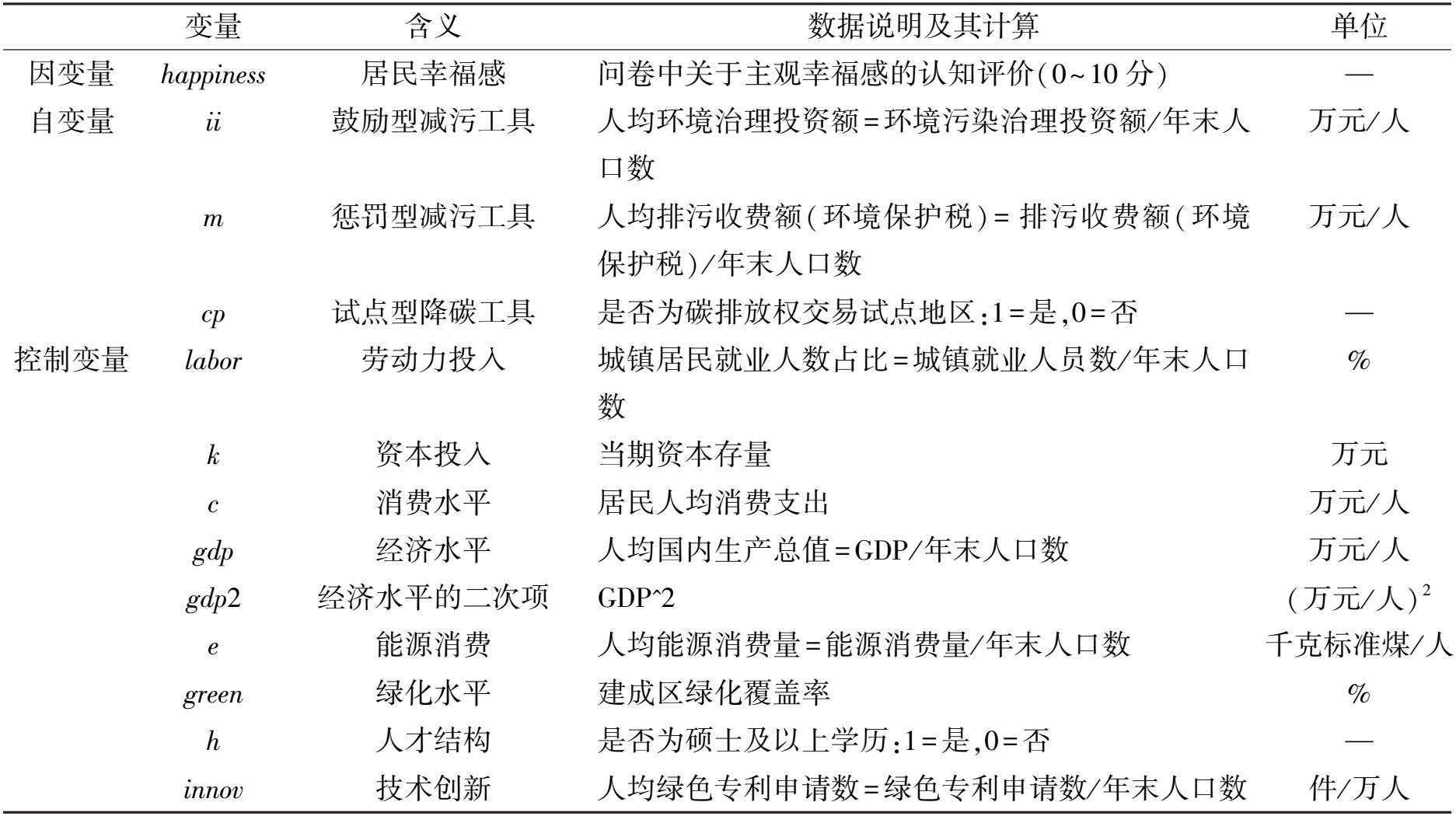

解释变量中的减污类治理工具分为鼓励型和惩罚型。其中,减污类鼓励型政策实施效果采用人均环境污染治理投资额指标(ii),原始数据来源于《中国环境统计年鉴》。减污类惩罚型政策在2017年以前的实施效果采用人均排污收费额予以表征,由于2018年开始以征收环境保护税代替排污费,因此这一年的惩罚型政策采用人均环境保护税表征(m),原始数据分别来源于相应年份的《中国环境年鉴》和《中国税务年鉴》。由于样本期间的降碳类政策以试点型为主,故以“是不是碳排放权交易试点城市”(cp)作为降碳类政策的虚拟变量引入模型(见表1)。通过引入交叉项I×cp与m×cp,来探究减污降碳政策组合效果。

3.控制变量选取

为避免消费支出与GDP间可能存在的内生性问题,前者取人均值;后者则根据GDP与夜间灯光数据间存在的正相关关系(35)徐康宁、陈丰龙、刘修岩:《中国经济增长的真实性:基于全球夜间灯光数据的检验》,《经济研究》2015年第9期。,采用2010—2013年DMSP-OLS 和2012—2018年NPP-VIIRS 夜间灯光数据校正融合后的拟合值表征。同时,结合理论分析结果,加入人才结构、能源消费量、资本存量、劳动力投入等可能对居民幸福感产生影响的因素作为控制变量,以增加模型的解释能力。其中,资本要素通过资本存量来衡量,其计算方法基于资本积累方程,采用永续盘存法测算。以2011年为基期,计算公式为:

其中,Kij,t为t时期区域i中产业j的实际资本存量,ΔKij,t-s为资本实际价值的增量,δij为折旧率(36)采用单豪杰在《中国资本存量K的再估算:1952—2006年》一文中对折旧率的处理思路,根据建筑和设备折旧率的加权平均得出不区分时间段的固定资本折旧率。,Kij,2011为基期区域i中产业j资本存量。

此外,人才结构数据取自调研问卷中受访对象受教育程度信息,以受访对象是否具有硕士及以上学历进行分类,以此构建虚拟变量。省级绿色专利申请数据来源于国家知识产权局网站。绿化水平、能源消费等其他控制变量的原始数据均整理自相应年份的《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》以及各省市统计年鉴,在省级层面与微观数据方面进行匹配。为避免内生性和多重共线问题,对除被解释变量以外的变量做滞后处理,并对趋势变量通过除以对应年份常住人口数量,取其人均值进行分析。

表1 变量说明

(三)结果分析

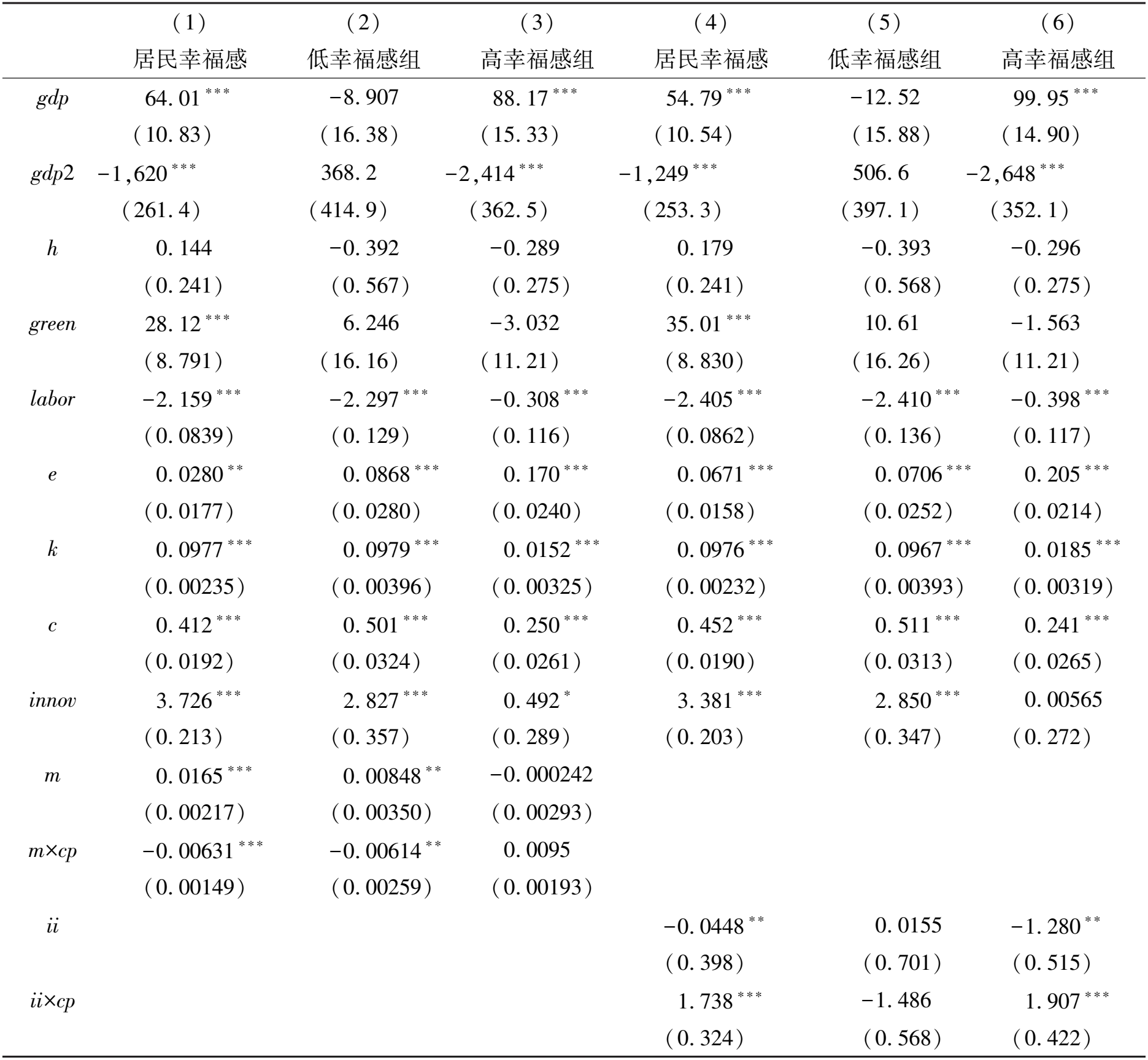

对有序logit回归结果进行平行性检验,得到模型整体和各解释变量的brant值均满足平线性假设。模型(1)~(3)显示了惩罚型减污政策及其与试点型降碳政策的组合作用结果。其中,模型(1)中惩罚型减污政策(m)对居民幸福感(happiness)具有显著的正向影响。这表明,惩罚型减污政策实施力度越大,居民幸福感越强。当加入对减碳政策的考察时,交叉项m×cp的系数估计值显著为负,表明政策组合强度越高,居民的幸福感反而越低。结合模型(2)和(3)的分组回归结果可知,政策组合的负向影响主要作用于幸福感偏低的群体。换言之,惩罚型+试点型的减污降碳政策组合会使居民幸福感降低,且对低幸福感群体的作用尤为明显。模型(4)~(6)显示了鼓励型减污政策及其与试点型降碳政策组合的影响。模型(4)中,鼓励型政策(ii)的系数估计值通过了5%的显著性检验且符号为负,表明这类政策实施力度越高,居民幸福感反馈反而越低。同时,交叉项ii×cp的系数估计值显著为正,表明在实施降碳试点类政策的地区,受到鼓励型+试点型的减污降碳政策组合的影响,居民幸福感会有所提高。结合模型(5)和(6)的分组回归结果,鼓励型+试点型的减污降碳政策组合主要作用于高幸福感人群,实施试点型政策会在一定程度上修正该地区鼓励型减污政策所导致的福利损失。总体来看,就减污政策而言,惩罚型和鼓励型两类工具的作用群体和实施效果均存在差异:前者主要作用于低幸福感群体,政策实施强度越大,居民幸福感越高;后者主要作用于高幸福感群体,政策实施强度越大,居民幸福感越低。当与降碳类政策结合时,政策组合对居民幸福感的影响产生差异:对于实施试点的地区而言,惩罚型减污强度越高,居民幸福感越低。相反,加大鼓励型政策强度对该地区居民幸福感具有积极性影响。

同时,经济发展水平(gdp)及其二次项(gdp2)的系数估计结果显著且方向相反,表明经济因素对居民幸福感的影响具有非线性特征。换言之,经济增长有助于居民幸福感的提升,但经济发展程度达到某一限额时,会对幸福感产生抑制性影响。此外,劳动力投入(labor)呈现出对居民幸福感的负向影响。即,当就业人数占比越高时,其对该地区居民福利水平的提升起到抑制作用。其原因可能在于,劳动力数量增加使得就业竞争压力增大,由此导致居民幸福感下降。相反,人均资本存量(k)、创新能力(innov)、人均消费支出(c)在不同群体中均表现出对因变量显著的正向影响,表明生产能力和技术水平的提升可以提高居民幸福感。人均能源消费(e)虽然也能够提高居民幸福感,但主要作用于幸福感较高的群体中。变量h的系数估计值未通过显著性检验,学历高低对幸福感的影响尚未显现。

表2 居民幸福感的影响因素分析

(四)稳健性检验

分别采用替换变量法和替换模型法对实证结果进行稳健性检验。首先,采用多元logit模型分别对实施不同减污降碳政策组合时的估计结果进行稳健性检验。以被解释变量取值为7的样本(happiness=7)作为对照组,观察其他组别中政策工具组合对居民幸福感的影响情况。(37)受篇幅限制,文中仅显示happiness=0和10时的稳健性检验结果。模型(7)的结果显示了惩罚型政策(m)和交叉项m×cp的系数估计值在居民幸福感评分为0的组别中通过了显著性检验,两者对居民幸福感的作用方向相反且与原模型相一致。这表明,与幸福感评价为7分的居民相比,高强度的减污惩罚政策是导致居民产生很不幸福情绪的原因之一;但是这种负面情绪会因政策组合的积极作用而在一定程度上得以缓解。同理得到模型(8)显示了鼓励型政策(ii)及其交叉项ii×cp的系数估计值,两个变量在居民幸福感评分为10的组别中显著性和对居民幸福感的作用方向与原模型相一致。进一步将居民幸福感数据进行100分制转换(计10分为100%,0分为0%),并使用Tobit模型替换logit模型进行稳健性检验。得到模型(9)和(10)中的核心变量对居民幸福感影响的结果与原模型基本一致。故可以认为本文实证分析结果是稳健的(见表3)。

表3 稳健性检验

总体而言,惩罚型和鼓励型的减污手段均显著地影响居民幸福感,但两类政策的作用方向和作用群体相异。当与降碳试点政策的作用效果结合后,政策组合会对幸福感产生差异性影响。对于实施降碳试点的地区,同步实施鼓励型减污政策将有助于降低单一政策导致的居民福利损失;而若同步实施惩罚型手段,则会冲减该手段本身对居民福利的提升效果。因此,从有利于居民幸福感提升角度而言,实施独立的惩罚型减污政策,或是采用鼓励型减污+试点型降碳政策组合的方式效果会更好。

五、结论与启示

(一)主要结论

本文以《减污降碳协同增效实施方案》要求为背景,基于内生增长理论和外部性理论探讨了不同类型政策对居民福利的影响机理,旨在从优化设计角度探究减少福利损失、提升居民幸福感的减污降碳政策组合方式,为高质量推进减污降碳协同增效提供政策优化思路。根据作用路径差异,将政策类型划分为鼓励型、惩罚型和试点型三类,并分析减污与降碳政策组合对居民福利的影响方向与作用对象,以探究福利损失最小的治理手段、政策组合及其配套。结合理论与实证分析结果,本文可以得到以下主要结论:

1.鼓励型和惩罚型减污政策均会影响居民对福利水平的评价,但作用方向相异

基于理论分析得出,不同治理工具选择对居民福利的影响存在差异。实证检验进一步得出,在当前中国的减污政策中,惩罚型政策强度增加会使居民感觉更幸福,而鼓励型政策则会对居民幸福感产生负向影响。这表明,对于环境污染、破坏现象采取加征税费、收取排污费(或环境保护税)等方式,不会对当地居民造成损失,反而有助于提升居民幸福感。与之相比,增加治理投资、实施补贴或税收减免等奖励型政策虽然对减少企业污染排放、促进绿色技术创新具有积极作用,但这类政策的红利大多直接作用于生产者,其对环境治理的积极性影响难以被居民所直观感知。相反,这些财政支出大多来源于纳税人缴税和转移支付,这反而对居民幸福感产生负向影响。

2.鼓励型+试点型的减污降碳工具组合可以提升居民幸福感

当考虑减碳政策影响后,不同的减污降碳政策组合对居民幸福感的作用效果存在显著差异。实证结果显示,当考虑降碳政策影响时,鼓励型+试点型的减污降碳政策对居民幸福感具有积极影响,可以通过这种政策组合方式在一定程度上冲减鼓励型减污政策手段对福利的负向影响。然而,惩罚型+试点型的减污降碳政策反而导致了居民幸福感的降低。因此,当前实施单独的惩罚型减污手段,或采用鼓励型+试点型的减污降碳协同会对居民幸福感具有积极性影响,有助于降低政府干预所导致的福利损失。

3.绿色技术创新有助于居民幸福感的提升

随着中国产业结构的转型升级,高新技术类产业的发展使得各省市对高素质人才和技术创新的需求随之增加。实证结果也同时表明,中国的绿色专利申请数量对提升居民幸福感具有积极性影响。绿色技术创新不仅体现了企业对减污、降碳类技术需求的增加,更显示出国家在绿色低碳科技领域的创新能力在逐渐提升。这种围绕绿色主题的技术进步,不仅增加了居民对国家试点绿色低碳高质量发展目标的信心,也会因为国家科技综合实力的提升而提高民族自信,从而提升幸福感。

4.生产要素结构失衡降低了居民对福利水平的主观评价

实证结果验证了资本存量、劳动力和能源等生产要素对居民福利的影响,但不同要素在作用效果和群体上存在差异。其中,资本对居民幸福感的影响是正向的,且在不同群体间具有稳定性;劳动力比重增加则会导致地区就业压力增大,由此对居民幸福感产生负向影响。由于生产要素对居民幸福感存在差异性影响,因此在减污降碳治理过程中,还需要优化产业和要素结构,降低生产环节对社会福利产生的负向影响。

(二)政策启示

1.适度调节减污类政策实施力度,最大化减少福利损失

减污降碳协同治理是政府通过政策手段干预市场行为,将生产过程中的环境外部性内部化的过程。当规模报酬不变时,这一过程会导致社会福利损失。为了降低这种无谓损失,实现绿色低碳高质量发展,可以对政策实施手段和实施力度进行合理调节。对于环境治理而言,惩罚型和鼓励型两类政策对居民幸福感具有不同方向的影响。为了降低规制导致的福利损失,从提升居民幸福感角度而言,可以适度加强惩罚型政策实施力度,或降低鼓励型政策实施力度。如,在对符合条件的企业给予一定金额治污补贴、税收减免的同时,也要明确对高污染企业的罚款标准等。

2.合理实施减污降碳政策组合,协同促进高质量发展

实证结果表明,当前中国在实施减污降碳治理时,可以通过与试点型降碳政策的组合,降低鼓励型减污政策手段导致的福利损失。诚然,当前中国全面碳排放权交易市场仍处于起步阶段,且钢铁、化工等行业仍未纳入交易范围,交易覆盖度有待进一步扩展。2021年7月,国务院新闻办公室提出启动全国碳排放权交易市场计划,覆盖全国范围的市场化减碳机制即将实施。通过扩大减碳政策覆盖范围,根据当地碳权市场供需和“双碳”目标实施进展,制定合理、动态的碳排放标准,使市场机制能够限制企业碳排放行为,从而达到对本地碳排放进行总量控制的目的。通过市场化机制与政府干预的有机结合,在对企业的废弃物无害化处理、绿色技术应用等治污行为给予税收减免或补贴的同时,对其能源结构和碳排放量也进行严格管控,通过政策组合弥补单一政策的不足,实现减污降碳协同增效。

3.鼓励绿色低碳类技术创新与应用,促进要素结构转型

绿色低碳类技术的应用不仅能够提升生产效率、减少终端废弃物排放,还有助于提升居民幸福感。基于此,地方政府在实施减污降碳治理时,除规制性政策引导外,还可以通过招商引资吸引绿色企业转移,逐渐形成横纵延伸的全绿色产业链。在研发方面,可以通过牵头搭建产学研平台或智库,为企业提供与国内高校、科研院所进行交流与合作的渠道,为企业绿色低碳技术应用提供支持。同时,为了实现绿色高质量发展,还需逐步推进本地产业结构与生产要素结构双转型。如,以清洁能源替代煤炭、石油等高碳能源,适时清退过剩产能,推动产业结构优化升级等。此外,通过宽松落户、薪资补贴等引才政策,或加强本地公共服务配套等方式吸引高技能人才流入,同时通过继续教育或技能培训促进本地剩余劳动力自我转型,以避免劳动力空间错配,保持产业体系竞争活力。

4.引导居民绿色低碳意识,提升减污降碳的可持续性

在合理实施减污降碳政策组合和配套的同时,为了减少干预性政策对居民幸福感造成的负面影响,不仅需要优化政策组合,还需注重对居民绿色低碳意识的引导。借助政府网站、媒体平台宣传,使居民在潜移默化中形成绿色低碳生活理念,从主观上减小对高污染高碳排产品的需求,有意识地践行绿色低碳行为。此外,还可以将绿色技术代入日常生活,逐步培养居民绿色低碳消费习惯。如,在公共空间中演示已经或有待应用于城市治理中的绿色技术,供市民免费观看和参与互动。或是在社区中组织主题活动或专家讲座,解答居民对绿色消费品的顾虑和疑问。通过这类可观、可感的引导方式,让居民感受到绿色低碳生活的益处,从而主动进行减污降碳行为。