洞口县石松类和蕨类植物区系研究

王 臻

(洞口县月溪国有林场,湖南 洞口 422326)

植物区系是指各具特征的若干个地区的每个区域,是某一时空区域范围内全体植物的总称,目前,植物区系划分为15 个分布区类型[1]。植物区系的划分对外来物种的入侵、区内物种的改良与保护等研究具有重大的现实意义和深远的历史意义[2-3]。

对于湖南洞口县石松类和蕨类植物,王臻等[4]在其资源开发利用上有过相关研究,但区系研究较少。而全面把握该地区石松类和蕨类植物的区系性质、自然历史演化规律,是管理好区域内植物资源的重点工作。

研究区地处湘中偏西南,雪峰山东麓,资水上游,全境西高东低中平,中亚热带季风湿润型明显。从植物区系的分区来看,该地区属中亚热带常绿阔叶林带,泛北极植物区,华中区系、雪峰山植被片,有滇、桂和黔区系等渗入,故在植被区系上带有过渡性质,原始常绿阔叶次生林在罗溪狮子岩、三义堂、芭油江一带得以保存,从而构成了植物区系的首要[5],同时也滋生了较为丰富的石松类和蕨类植物。本研究重点就其科属组成、区系地理成分进行探讨与分析,从而为洞口县石松类和蕨类植物的演变系统研究、多种性遗传信息分析、资源的科学养护等方面提供相关参考[6]。

1 材料与方法

1.1 数据来源

随着分子系统学探索的不断深入[7-9],石松类和蕨类植物的科(属)词项及归类系统近些年更改较为明显[10]。本研究通过对该地区24 个乡镇(街道、管理区)的石松类和蕨类植物野外调查,采集标本调查,同时查阅文献,参考相关的探究成就,整理出该区域植物名录,并依《中国植物志》、Flora of China等行鉴定分类[11-12],消除异名带来的影响,以秦仁昌1978分类系统作根底,依现代分子系统分类学对源数据中蕨类的类群归属进行整理,得到最终的《洞口县石松类和蕨类植物名录》。

1.2 统计分析

参照相关学者分布区类型的区分方法划分区系地理成分类型[13],将13 种分布区类型3 种亚型作为石松类和蕨类植物划分依据,且对该地区热带区系成分与温带区系成分相应的比值R/T(R为热带分布类型之和,T为温带分布类型之和)进行计算。

2 结果与分析

2.1 科属组成分析

经统计分析,该地区石松类和蕨类植物共有22科60属145种(种包括种下群,下同)。

2.1.1 科及优势科的组成该地区发现22 科石松类和蕨类植物(表1)。种数领先的是鳞毛蕨科(Dryopteridaceae),29种,占总种数20.00%。10种及以上科4 个:水龙骨科(Polypodiaceae)19 种、凤尾蕨科(Pteridaceae)17 种、金星蕨科(Thelypteridaceae)14 种、蹄盖蕨科(Athyriaceae)10 种。上述5 种为该地区的优势科,共31 属89 种,占总种数的61.38%,总属数的51.67%。5~9 种的科4 个:碗蕨科(Dennstaedtiaceae)9种、石松科(Lycopodiaceae)8种、铁角蕨科(Aspleniaceae)8 种、卷柏科(Selaginellaceae)7 种,称为中等科,共11 属32 种,占总种数的22.07%,总属数的18.33%。2~4 种科6 个:乌毛蕨科(Blechnaceae)4 种、紫萁科(Osmundaceae)3 种、里白科(Gleicheniaceae)3 种、瓶尔小草科(Ophioglossaceae)3种、槐叶蘋科(Salviniaceae)2种、木贼科(Equisetaceae)2种,称为少种科,共11 属15 种,占总种数的10.34%,总属数的18.33%。单种科7 个:瘤足蕨科(Plagiogyriaceae)、海金沙科(Lygodiaceae)、合囊蕨科(Marattiaceae)、金毛狗科(Cibotiaceae)、肾蕨科(Nephrolepidaceae)、鳞始蕨科(Lindsaeaceae)、蘋科(Marsileaceae),占总种数的4.83%,总属数的11.67%。

表1 石松类和蕨类植物科的属种数量

2.1.2 属及优势属的组成在该地区发现的60 属石松类和蕨类植物中(表2),种数领先的是鳞毛蕨属(Dryopteris),18 种,占总种数12.41%。5 种及以上的属6 个:铁角蕨属(Asplenium)8 种,凤尾蕨属(Pteris)8 种,卷柏属(Selaginella)7 种,双盖蕨属(Diplazium)5 种,复叶耳蕨属(AracPterisniodes)5 种,耳蕨属(Polystichum)5 种。上述7 属构成了洞口县石松类和蕨类植物的优势属,共56种,占总属数的11.67%,总种数的38.62%。2~4 种的属25 个,共61种,占总属数的41.67%,总种数的42.07%。只1种的属28 个,占总属数的46.67%,总种数的19.31%。

2.2 区系地理成分

分布图式根底相对一致地重演植物类群,为植物分布区类型,它是地理学在植物区系科学探索上的关键手段[14]。现就该地区石松类和蕨类植物的科(属、种)地理成分予以分析。

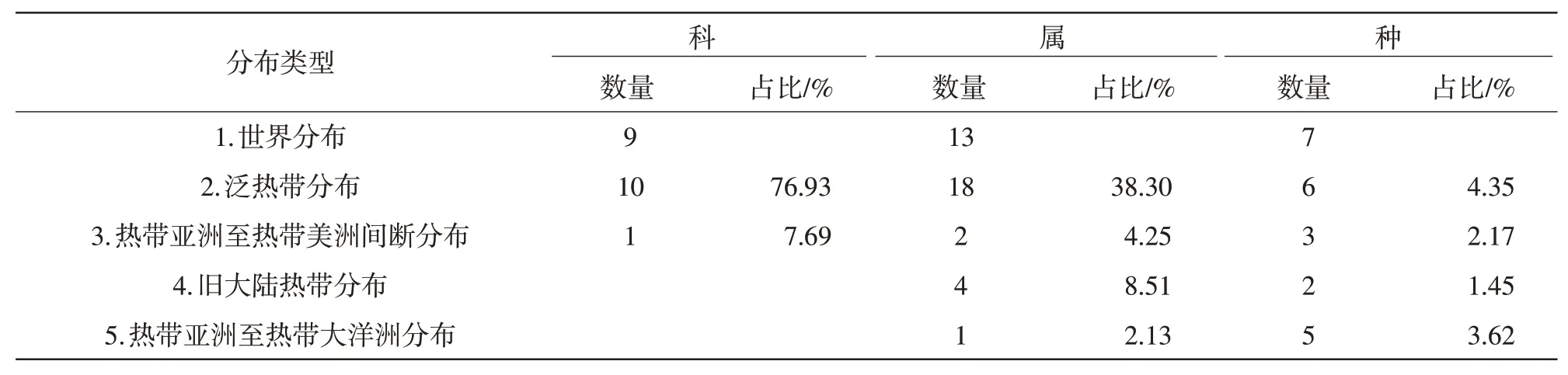

2.2.1 科的地理成分借鉴了吴征镒[15]的科的分布区类型,将其划分为5个分布类型(表3)。除世界分布外,其余的4 个分布类型又归为温带性质和热带性质。

表3 石松类和蕨类科属种分布区类型

世界分布的9科:内含石松类的卷柏科、石松科2科,蕨类的鳞毛蕨科、铁角蕨科和槐叶蘋科等7科。

热带性质的11 科:占总科数的84.62%,包括泛热带分布的海金沙科、水龙骨科和合囊蕨科等10科;热带亚洲至热带美洲间断分布的瘤足蕨科。

温带性质的2 科:旧世界温带分布的蘋科和北温带分布的木贼科,占总科数的15.38%。

2.2.2 属的地理成分借鉴了吴征镒[15]有关属的分布区类型,本研究把区内的属划成10个分布类型(表3),除世界分布类型外,其余9 个分布类型可归属于温带性质9属和热带性质38属[16-17]。

世界分布型的属:蕨属(Pteridium)、铁线蕨属(Adiantum)和满江红属(Azolla)等13属,占总属数的21.67%。

热带性质的属共38属,占总属数的63.33%。内含泛热带分布的18 属:如海金沙属(Lygodium)、马尾杉属(Phlegmariurus)和毛蕨属(Cyclosorus)等;热带亚洲至热带美洲间断分布的2 属:瘤足蕨属(Plagiogyria)、金毛狗属(Cibotium);旧大陆热带分布的4 属:芒萁属(Dicranopteris)、对囊蕨属(Deparia)、鳞盖蕨属(Microlepia)、石韦属(Pyrrosia);热带亚洲分布的11 属:如藤石松属(Lycopodiastrum)、新月蕨属(Pronephrium)和修蕨属(Selliguea)等;热带亚洲至热带非洲分布的2 属:瓦韦属(Lepisorus)、贯众属(Cyrtomium);热带亚洲至热带大洋洲分布的1属:针毛蕨属(Macrothelypteris)。

温带性质的属共9属,占总属数的15.00%,内含北温带分布的6 属:如紫萁属(Osmunda)、木贼属(Equisetum)和狗脊属(Woodwardia)等;旧世界温带分布的2 属:莲座蕨属(Angiopteris)和槲蕨属(Drynaria);东亚分布的中国—日本分布的1 属:鳞果星蕨属(Lepidomicrosorium)。

2.2.3 种的地理成分该地区野生石松类和蕨类植物145 种可分为11 种类型和3 种亚型(表3)。除世界分布类型外,其余10个分布类型可归属于温带性质和热带性质[18]。

铁线蕨(Adiantum capillus-veneris)、蕨(Pteridium aquilinum)和瓶尔小草(Ophioglossum vulgatum)等7种属世界分布型。29种热带分布(类型2~7)占总种数的20.00%,又以热带亚洲分布为甚,达13种,占8.97%,如友水龙骨(Polypodiodes amoena)、江南星蕨(Neolepisorus fortunei)、石松(Lycopodium japonicum)等。其次为泛热带分布6种,如垂穂石松(Lycopodium cernuum)、蜈蚣草(Pteris vittata)等;热带亚洲至热带大洋洲5 种,如海金沙(Lygodium japonicum)、倒挂铁角蕨(Asplenium normale);热带亚洲和热带美洲分布3 种,如满江红(Azolla pinnata)、边生双盖蕨(Diplazium conterminum);旧大陆热带分布2 种,芒箕(Dicranopteris pedata)和金毛狗(Cibotium barometz)。109 种温带分布(类型8~13)占总种数的75.17%,又以东亚分布为盛,高达79 种,占54.48%。这一类型里又分3 个亚型,以中国—日本(S-J)亚型种数最多,达43 种,如福建莲座蕨(Angiopteris fokiensis)、针毛蕨(Macrothelypteris oligophlebia)、狗脊(Woodwardia japonica)等;喜马拉雅分布17 种,如有柄马尾杉(Phlegmariurus)、中华里白(Diplopterygium)、抱石莲(Lemmaphyllum drymoglossoides)等;东亚广布19 种,如华南毛蕨(Cyclosorus)、顶芽狗脊(Woodwardia)、瓦韦(Lepisorus thunbergianus)等。其次为中国特有分布,有21种,占14.48%,如四川石杉(Huperzia sutchueniana)、光叶碗蕨(Dennstaedtia scabra)、披针骨牌蕨(Lemmaphyllum diversum)等。再次为北温带分布,有6种,占4.14%,如东北石松(Lycopodium clavatum)、伏地卷柏(Selaginella nipponica)、桂皮紫萁(Osmundastrum cinnamomeum)等。其余类型少,只有温带亚洲分布2种,即华南紫萁(Osmunda vachellii)和金鸡脚假瘤蕨(Selliguea hastata);旧大陆温带分布1 种,即紫萁(Osmuuda japonica)。

2.3 生态分布特征

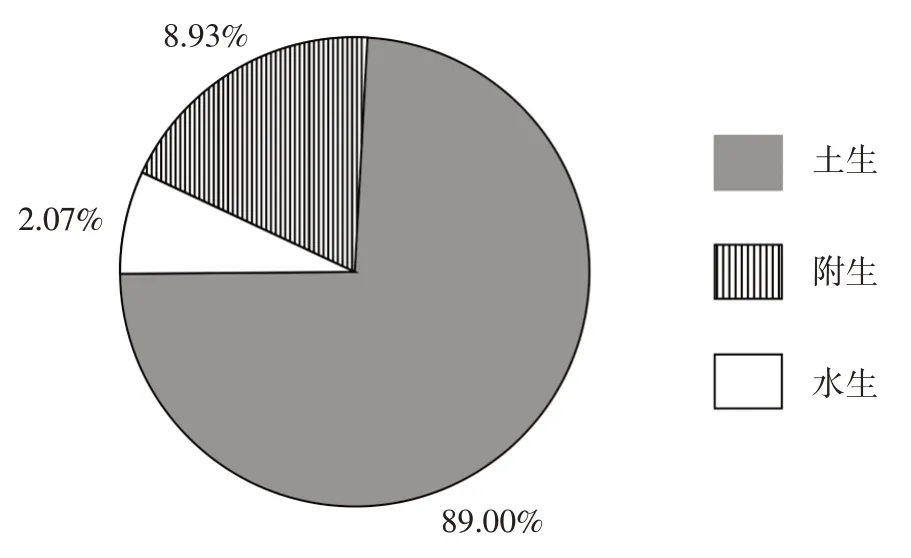

2.3.1 生态类型该地区石松类和蕨类植物生态型分为5类(表4),以陆生为主,有100种,占总种数的68.97%;其次是石生类亦丰富,有39种,占总种数的26.90%;附生类13 种,占总种数的8.97%;藤本4 种及水生类3种,分别只占总数的2.76%和2.07%。依不同生态条件总括为土生类、水生类和附生类三大群落(图1)。

图1 洞口县蕨类植物生态群落分布特征

(1)土生蕨类群落。土生蕨类群落为主体,土生蕨类需跟其他伴生植物产,竞争土壤中有限养分,光合作用强、资源运用效果好、低叶片成分含量是其具有的特征,可迅速、健康存长。如紫萁、东北石松和华南毛蕨等。这类蕨类植物大都喜阴湿环境,本区大概77%为喜阴湿蕨类,多长于地表腐叶土较多之地、林下林缘等肥沃地或溪边水沟旁,而喜阳耐旱蕨类则多长于灌草丛中、向阳的山坡旷地。

(2)附生蕨类群落。跟裸露的岩石相比,这类石生的地衣、藻菌是殖居于岩面上,不断演化后改善了岩面的持水性能,持水量得以提高,水岩互相影响的时间节点得以延长,这样就促进了石生生物的新陈代谢,对周围环境的物理、化学性质予以改变,造就了一个生物微型环境,富集营养元素,为苔藓与蕨类植物的成长发育提供了物资条件。不管是石生蕨类植物原生,还是附于石隙中或岩石上,这类蕨对“石山化”生态恢复与造景都意义深远,如有柄马尾杉、友水龙骨和庐山石韦(Pyrrosia sheareri)等。

树生蕨类植物依树身、树枝生活,其根状茎沿树(枝)表面攀爬,从枯枝落叶和树皮的有机物中获取所需营养,树生蕨类的叶片较厚、严重革质化,生长速率低、养分含量高,对环境变化的可适性不足,自身能量重点放在环境的耐受性上。如瓦韦、柳叶剑蕨(Loxogramme salicifolia)和槲蕨(Drynaria roosii)等。

(3)水生蕨类群落。水生蕨类离不开溪流、湿地、沼泽和湖泊等,通过演化后适应多水环境,造就了同旱生蕨类不同的结构形态,异形孢子是水生蕨类多数的特点。洞口县有水生蕨类3 种:槐叶蘋(Salvinia natans)、满江红和蘋(Marsilea quadrifolia),多于水面、湖边和溪畔等地生长,其中,尤以槐叶蘋喜在无污染、温暖的静水水域上面生长。

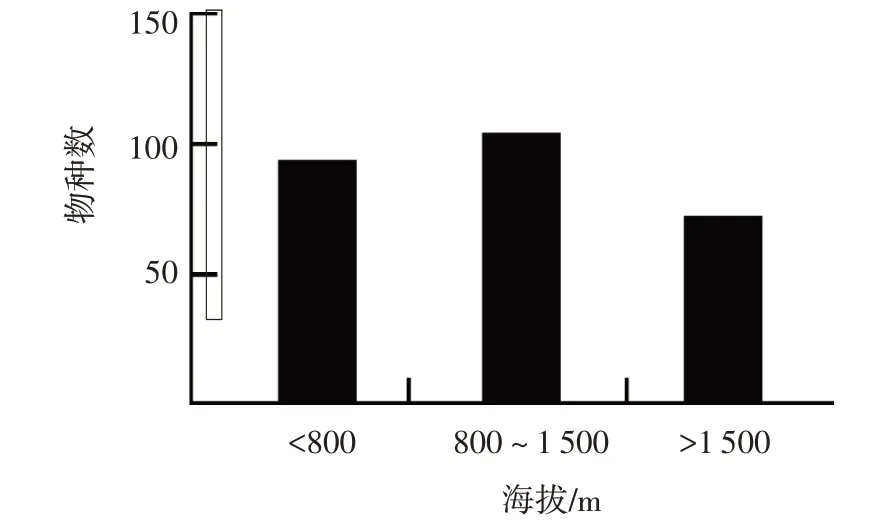

2.3.2 垂直分布土壤类型、地形条件、山地海拔、土壤湿度等众多环境因素影响植物的分布,各种蕨类都有适合自身的孕育地域,具有显著的垂直分布特点。将洞口区域划为3个海拔区间来进行探讨(图2):低于800 m 的蕨类有89 种,占总种数的61.38%,是3个海拔区中分布数量多的地段,其中只出现800 m 以下为21 种,占总种数的14.48%,含于12 科39 属中,体现亚热带常绿阔叶林特征,林木边缘、道路两旁多有分布耐干旱、不畏烦扰的阳生蕨类,如里白、芒萁和东方狗脊(Woodwardia orientalis)等分布于500 m以下的地段,而华南铁角蕨(Asplenium austrochinense)、长尾复叶耳蕨(Arachniodes longipinna)和鳞果星蕨(Lepidomicrosorium buergerianum)等则只见于500~800 m的区域。

图2 洞口县蕨类植物垂直分布特征

在800~1 500 m 的分布地段上,有104 种蕨类植物,占洞口总蕨类的71.72%,其数量上最为丰裕,分布于19科53属,常绿落叶混交林是其植被的主要类型,此地段有稳定的生长条件,山地密林阴湿处则石生蕨类与阴性蕨类相对增多。其中5种蕨类仅生于此海拔地,如800~1 000 m处的稀子蕨(Monachosorum henryi)、刺头复叶耳蕨(Arachniodes aristata)和微毛金星蕨(Parahelypteris glanduligera)等,生于1 000~1 500 m 处的美丽复叶耳蕨(Arachniodes amoena)、长尾复叶耳蕨和华东瘤足蕨(Plagiogyria japonica)等。

高于1 500 m 处有67 种蕨类间散布,占洞口总蕨类的46.20%,分布于居17 科33 属中,仅4 种分散在1 500 m 以上的海拔。此海拔区以稀疏灌草丛、落叶阔叶林为代表,譬如杜鹃(Rhododendron simsii)灌丛中、杉木(Cunninghamia lanceolata)林下的柄盖鳞毛蕨(Dryopteris peranema)、桂皮紫萁和马氏鳞毛蕨(Dryopteris maximowicziana)等。该海拔段水分较少,高山云雾就成了水的主源,且附生蕨类多,如附生于树干的书带蕨、友水龙骨和长叶铁角蕨等,附生于石灰岩的石蕨(Pyrrosia angustissima)、黑边铁角蕨(Asplenium speluncae)、有柄马尾杉等。

3 结论与讨论

3.1 洞口县石松类和蕨类植物的物种多样性

洞口县石松类植物2 科5 属15 种,蕨类植物20科55属130种,共计22科60属145种。多于王臻等[4]报道的81种。其主要原因是多年来野外调查的持续深入探究和已有研究采自洞口标本的公开化,科属的不同主要是因为本研究采用了的PPGⅠ分类系统,与原来的分类造成了差异。据新系统编成了《洞口县石松类和蕨类植物名录》,剖析了优势科(属),并且从科、属、种3个层面分析其地理成分,其区系演变的研究为以后科学探索给出了借鉴。

实践表明,种类组成上尚充裕,却种系分化程度低,但区系地理成分较为繁杂(见表3),种级水平上温带性质赫然,生态类型以土生为主,呈现广泛性。这可能与洞口县山地、丘陵地形兼而有之的亚热带相关联。

3.2 石松类和蕨类植物的保护

洞口县145种石松类和蕨类植物全为草本,5种生态类型中以土生为主。分布范围同次生林的分布关联甚密,其生长状况亦与之紧密相关。多半被林下草本占据,有的还成了草本层的上风种类,如狗脊、高鳞毛蕨(Dryopteris simasakii)等,仅个别种类可成层间植物,如海金沙等。

依据《国家重点保护野生植物名录》,洞口县有5 种国家二级重点保护植物,分别为长柄石杉(Huperzia javanica)、四川石杉、有柄马尾杉、福建莲座蕨和金毛狗[19]。依照《IUCN物种红色名录濒危等级和标准(3.1 版)》予以评价估量,洞口县受到威胁的石松类和蕨类植物有四川石杉[极危(CR)]、有柄马尾杉(CR)、金毛狗(CR)、福建莲座蕨[易危(VU)]、心叶瓶尔小草(Ophioglossum reticulatum)(VU)、长柄石杉[濒危(EN)]和桂皮紫萁(EN)[20]。

首先,相关宣传教育加强,保护制度的完善成为必要举措,以增强当地群众和过往游客保护环境的意识[21]。其次,设立罗溪龙头三吊自然保护区,对罗溪的原始次森林代表性区域重点保护,引种稀有蕨类植物在保护区内繁育保存。最后,境内次生林要实行整体性保护,从而为蕨类植物保护提供便利,比如保持森林演替阶段的过程性,对与之相关性强的石松类和蕨类植物的生境加以良性优化[3]。

4 结语

综合上述研究,得出以下结论:(1)依PPGⅠ分类体系,初次报道洞口县石松类和蕨类植物为22科60属145种(含亚种、变种、变型)。(2)区域内的5个优势科中有31 属89 种,7 个优势属中有56 种,优势科、优势属明显。区系地理成分繁杂,科的地理成分类型达6种、属地理成分达10种之多,都以泛热带分布为主;种的地理分布类型13种,以东亚、中国特有分布为主,再是东亚分布达79种为甚。(3)科的区系分化强度为5.5,属的区系分化强度为4.2,区系分化明显。这应当与该地区漫长的地史活动和复杂多样的地形有关。(4)垂直分布上,先增后减,以800~1 500 m的分布地段最为丰富,达104种之多。(5)该地区的蕨类植物生态类型齐全,有5类,以占89%的土生类占绝对优势。