优化栽培模式对水稻产量及资源利用率的影响

李石金

(广西苍梧县农业推广站,广西苍梧 543103)

水稻(OryzasativaL.)是人类长期食用的口粮之一,中国水稻播种面积约占世界粮食作物总面积的1/4,水稻的产量对保障国家粮食安全具有特别重要的意义[1]。因此,增加水稻产量成为目前重要的研究任务。作物产量的提高不仅依赖于优良的品种,还有赖于科学的栽培技术[2]。

土壤、水分、光照、温度、密度、肥料等因素都是影响作物产量的重要因素。通过采取一定的栽培措施,能够在最大程度上协调作物个体和群体关系,从而在最大程度上促进作物产量[3]。研究表明,通过采取深旋、深松等措施,可以疏松深层土壤,影响微团聚体与大团聚体之间的转化,提高土壤抗侵蚀能力和结构稳定性,改善土壤通透性,进而提高土壤蓄水能力和水分利用效率,促进作物产量的形成[4]。孙庭炜等[5]的研究表明,深层耕作能够提高土壤有机质含量,降低土壤容重,改善土壤理化性质,有利于作物生长和产量的提高。优化行距配置能够协调作物群体冠层结构、调控光分布和群体物质生产,改善群体物质空间分布,提高光能量利用效率,实现作物物质生产与积累的提升[6]。董立强等[7]的研究表明,宽窄行种植模式下,可获得充分光能截获,显著提高了作物光合特性和温、光生产效率,优化了密植群体的冠层结构而获得高产。叶面肥具有肥效利用率高、使用方面、见效快等特点,已经在果树、粮食作物、蔬菜等作物上应用[8]。研究表明,叶面肥能有效提高作物的产量和品质,是作物养分来源的重要组成部分[9]。而目前有关栽培技术的研究主要集中在对单个栽培措施的研究,而有关措施间的研究较少。因此,本试验设置不同优化模式,研究水稻物质积累、产量形成和资源利用效率的差异,为水稻高产栽培和资源的高效利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点与材料

试验于2022年在广西壮族自治区梧州市苍梧县沙头镇新建村进行,地处东经110°51′-111°40′,北纬23°26′-24°10′,属亚热带季风气候,年均气温21.2℃,年均降雨量1 506.9mm,无霜期331 d左右。试验地土壤类型为赤红壤,土壤基础肥力为:pH值为6.5,有机质4.67g/kg,全氮1.62g/kg,碱解氮116.73mg/kg,速效磷35.29mg/kg,速效钾125.06mg/kg。供试水稻品种为深优 9798。试验用氮肥为尿素(N 46%),磷肥为过磷酸钙(P2O512%),钾肥为氯化钾(K2O 60%)。微量元素水溶肥由郑州郑氏化工产品有限公司生产,含Fe+Mn+Zn+B≥10.0%。

1.2 试验设计

试验采用完全随机设计,试验以常规栽培为对照(CK),浅旋15,30cm等行距种植;设置耕层优化模式(T1),深旋25,5,30cm等行距种植;冠层优化模式(T2),浅旋15,30cm等行距种植,叶面喷施微量元素水溶肥;行距配置优化模式(T3),浅旋15cm,40+20cm宽窄行种植;耕层+冠层优化模式(T4),深旋25cm,30cm等行距种植,喷施微量元素水溶肥;冠层+行距优化模式(T5),浅旋15cm,40+20cm宽窄行种植;耕层+行距优化模式(T6),深旋25cm,40+20cm宽窄行种植。各处理施肥量为氮肥(N)180kg/hm2,磷肥(P2O5)80kg/hm2,钾肥(K2O)135kg/hm2。氮肥和基肥以基肥∶分蘖肥∶穗肥=5∶3∶3施入,磷肥以基肥一次施入。每个处理设置3次重复,每个小区面积为60m2,水稻生长期间其他管理措施均相同。

1.3 测定指标方法

1.3.1 水稻叶面积指数的测定

分别在水稻分蘖期、齐穗期和灌浆期,各处理随机选取10穴,采用 Li - 30000A(美国,LI-COR)型叶面积快速测定仪测定绿叶面积。

1.3.2 水稻干物质积累量的测定

分别在水稻分蘖期、齐穗期、灌浆期和成熟期,将叶片、茎鞘、穗部分别取下,在105℃下杀青30min,然后在80℃恒温条件下烘干至恒重,测定干物质积累量。

1.3.3 水稻产量及产量构成因素的测定

水稻成熟后,每个小区选择10株水稻带回实验室进行考种,穗粒数、结实率、千粒重,选择中间两行进行收获,自然风干至14%含水量后,脱粒称重,并折合成每公顷产量。

1.3.4 资源利用效率的计算

热量生产效率(HUE)=籽粒产量/单位面积的太阳总辐射

温度生产效率(GUE)=单位面积籽粒产量/生育期间积温

太阳总辐射Q=Q0(a+bS/S0)

式中,Q0为天文辐射,S为太阳实测日照时数,S0为太阳可照时数,S/S0为日照百分率,a、b为待定系数。

光能利用效率(RUE)=W×H/∑Q× 100%,式中,H为每克干物质燃烧时释放出的热量,水稻干重热值为1.680×104J/g;W是干物质的积累量;∑Q是生育期间的总光照辐射量。

降水生产效率(PUE)=产量/降水量。

1.4 数据分析

试验数据采用Excel 2013数据处理软件进行初步分析和图表制作,采用SPSS 19.0统计软件进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 优化栽培模式对水稻叶面积的影响

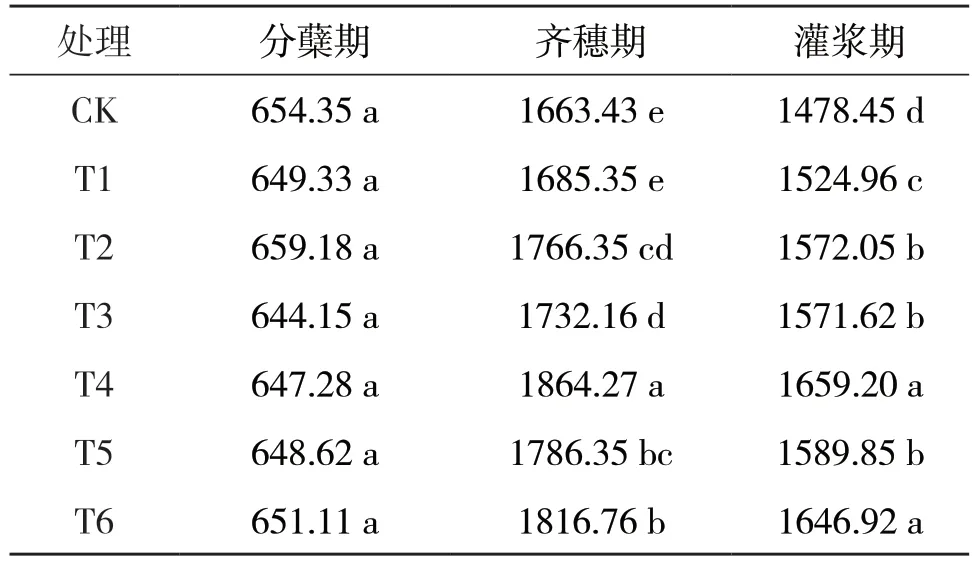

叶面积是反映光合器官的重要指标,和作物产量有着密切的关系。从表1可知,随着生育进程的推进,水稻叶面积呈先升高后降低的趋势。优化栽培模式对水稻叶面积有显著的影响,在水稻分蘖期,各处理间没有显著差异。在齐穗期,各处理表现为T4>T6>T5>T2>T3>T1>CK,T1处理和CK没有显著差异,其他处理均显著高于CK,T2、T3、T4和T5分别比CK高出6.19%、4.13%、12.07%、7.39%和9.22%,T4处理最高,显著高于其他处理,T5处理和T2、T6没有显著差异。在灌浆期,各处理表现为T4>T6>T5>T2>T3>T1>CK,各处理均显著高于CK,T1、T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出3.15%、6.33%、6.30%、12.23%、7.53%和11.39%,T4和T6处理没有显著差异,T2、T3、T5处理间没有显著差异。

表1 优化栽培模式下水稻叶面积 cm2/穴

2.2 优化栽培模式对水稻干物质积累量的影响

干物质积累对作物产量形成产生直接的影响。从表2可以看出,优化栽培模式对水稻干物质积累量有显著的影响。随着生育进程的推进,水稻干物质积累量呈逐渐增加的趋势,在水稻分蘖期,各处理间没有显著差异。在齐穗期,各处理表现为T4>T6>T5>T2>T3>T1>CK,T1处理和CK没有显著差异,其他处理均显著高于CK,T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出6.35%、5.12%、16.38%、8.43%和12.27%,T4处理最高,显著高于其他处理,T2、T3、T5处理间没有显著差异。在灌浆期,各处理均显著高于CK,T1、T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出3.92%、8.46%、7.20%、18.68%、10.58%和16.79%,T4和T6、T1和T3、T2和T5处理间没有显著差异。在水稻成熟期,T1处理和CK没有显著差异,其他处理均显著高于CK,T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出10.39%、7.30%、21.14%、12.14%和17.52%。T4处理在各生育期干物质积累量均最高。

表2 优化栽培模式下水稻干物质积累量

2.3 优化栽培模式对水稻产量及产量构成因素的影响

由表3可知,优化栽培模式显著影响水稻产量及产量构成因素。其中,各处理间没有显著差异。穗粒数从大到小表现为T4>T6>T5>T2>T3>T1>CK,处理间差异均显著,其他处理均显著高于CK,T1、T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出3.85%、8.01%、5.99%、22.62%、11.89%和17.25%,T4处理最高,显著高于其他处理。千粒重表现为T4>T6>T5>T2>T3>T1>CK,T1处理和CK没有显著差异,其他处理均显著高于CK,T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出4.18%、2.95%、7.34%、4.59%和5.74%,T2、T3、T5、T6处理间没有显著差异。结实率T1、T2和CK没有显著差异,其他处理均显著高于CK,T3、T4、T5分别比CK高出1.79%、2.77%和2.49%,T4和T6、T3和T5处理间没有显著差异。产量从大到小表现为T4>T6>T5>T2>T3>T1>CK,T1、T3处理和CK没有显著差异,其他处理均显著高于CK,T1、T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出2.82%、8.38%、5.62%、19.20%、10.48%和13.92%,T2、T3、T5处理间没有显著差异。T4处理的穗粒数、千粒重和结实率均最大,产量最高。

表3 优化栽培模式下水稻产量及产量构成因素

2.4 优化栽培模式对水稻资源利用率的影响

光温水条件影响作物生长发育,其利用率和作物产量呈正相关关系。由表4可以看出,优化栽培模式对水稻资源利用率有显著的影响。HUE从大到小依次为T4>T6>T5=T2>T3=T1>CK,各处理均显著高于CK,T1、T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出4.35%、10.87%、4.35%、15.22%、10.87%和13.04%。RUE除了T1处理外,其他处理均显著高于CK,T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出8.57%、8.57%、17.14%、11.77%和13.05%,T4处理最高,和其他处理差异均显著,T2、T3、T5和T6处理间没有显著差异。PUE除了T1处理外,其他处理均显著高于CK,T1、T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出3.48%、9.05%、6.45%、14.52%、11.77%和13.05%。GUE各处理均显著高于CK,T1、T2、T3、T4、T5和T6分别比CK高出3.42%、5.94%、4.57%、15.30%、10.96%和13.01%,T1、T2、T3处理间没有显著差异,T6和T4、T5处理间没有显著差异。由此可见,T4处理对水稻的HUE、RUE、PUE、GUE均有最显著的提升。

表4 优化栽培模式下对水稻资源利用率

3 讨论

作物产量的形成取决于光合作用的物质生产力[10],而叶面积是决定光合生产力的重要因素[11]。通过改善栽培措施能够优化冠层空间结构,增加叶面积[12]。本研究结果表明,6种优化栽培模式均对水稻叶面积有明显的提升作用,显著提高了水稻各生育期干物质积累量,穗粒数、千粒重、结实率和产量。这主要是由于耕层优化能够活化土壤养分,改善土壤理化特性和土壤通透性,提高土壤蓄水能力和水分利用效率[13]。行距优化配置能够协调作物群体冠层结构、调控光分布和群体物质生产,从而提高产量[14]。冠层通过喷施微量元素水溶肥,能够迅速补充植物所需要的养分,在短时间内刺激和调节植物生长,调节植物营养[15]。本研究中,耕层+冠层优化模式(T4)的叶面积最大、干物质积累量产量最高,可能是由于进行深旋和叶面肥料喷施从根系和冠层在最大程度上促进了水稻植株的生长,有利于物质积累和产量提高。

作物生长发育和产量的形成不仅和品种特性有关,还受到生态条件的影响[16]。前人的研究表明,产量的提高主要是通过群体对光、温、水等资源利用效率的提升来实现的[17]。优化栽培模式可提高光、热、水利用效率,是实现作物高产的有效途径[18]。一方面,优化栽培模式能够促进作物对土壤养分的吸收,增加光合、吸收器官的容量[19];另一方面,优化栽培改善作物的冠层空间结构,从而提高资源利用效率[20]。本研究结果表明,和对照组相比,几种优化栽培模式均能在一定程度上提高水稻HUE、RUE、PUE和GUE,有利于水稻生产中对光热水资源的充分利用。这主要是由于优化栽培模式改善地下部根系生长空间、优化地上部冠层结构,增加了水稻叶面积,提高了干物质积累量,从而增加了水稻对光温水的利用效率。本研究中,耕层+冠层优化模式(T4)的资源利用率最高,这说明高模式对光温水的利用转化效率更高,其次是耕层+行距优化模式。

4 结论

综上所述,优化栽培方式对增加水稻叶面积、干物质积累量、穗粒数、千粒重、结实率和产量有显著的作用,提高了水稻HUE、RUE、PUE和GUE,其中以耕层+冠层优化模式的产量最高,其次是耕层+行距优化模式。因此,优化栽培模式能够增加水稻叶面积、叶面积指数,提高光温水利用效率最高,耕层+冠层和耕层+行距优化模式的效果较好,可在生产中推广应用。