移民与友谊:《燕尾蝶》中的现代性危机预警*

孙萌,刘晓芳

(同济大学 外国语学院,上海 200092)

岩井俊二曾在一次电影宣传中提及自己拍电影的初衷:“我希望通过电影描绘出日本人情绪的不安、情感的动摇以及不知未来应何去何从的迷惘。”[1]作为日本“新电影运动”中的代表性导演之一,岩井俊二以犀利的目光、细腻的表现手法不断地荡涤着有关于日本现代化进程中个体叙事的想象,描绘出了一幅幅当代性和世界性复合的亚洲电影新形态。

在对岩井俊二本人的评析范式中,基本离不开“青春‘代言人’”[2]66、“纯爱青春电影教父”等标签,而学界对其作品的关注亦大多围绕作为“纯爱三部曲”的《四月物语》(1998)、《情书》(1999)、《花与爱丽丝》(2004)。一种唯美的氛围,辅之以早期35mm胶卷相机拍摄出的颗粒感,伴随大量逆光、剪影及手持镜头,这些组成了与岩井俊二有关的所有想象。然而,岩井俊二的另一重作家身份,以及作品中除“纯爱”之外,对宏大叙事之下个体的关注鲜有学者提及。

借此,笔者认为电影《燕尾蝶》及同名文学作品极富代表性,这两部作品淋漓尽致地展现出了岩井俊二的视域之开阔、思考之深刻。《燕尾蝶》上映于1996年,是耗资五百万美元制作费的心血之作,荣获第二十届日本电影学院奖最具话题奖与最佳影片奖。这部电影改编自岩井俊二的同名短篇小说,以20世纪80年代的日本为背景,借犯罪题材刻画了一幅冲破国界、描绘边缘人生存境况的“众生相”。影片中,日本呈现出了与人们一般印象中不同的城市样貌,“元都”(Yen Town)成为同时代日本现实的借代,岩井俊二试图用艺术作品去介入现代化进程中的各种社会危机,烛照宏大叙事之下个体的存在困境。本文将以电影版《燕尾蝶》为主要研究对象,结合20世纪末日本面临的现实问题,阐述边缘群体与现代性危机之间的紧密联系,挖掘岩井俊二想象性地介入危机的尝试,并剖析他提出的纾解可能。

一、现代化症候及边缘人主题

岩井俊二在《燕尾蝶》的开头直白地表明了这是一部关于日本20世纪80年代现代化症候的电影。影片极力表现出一种“去中心化”的叙述,并尝试在同时段“世界电影”中描绘一种包括“离散”和“游牧”等现象在内的、打破国家疆界的图景。在德勒兹的理论中,这种电影是“语言脱离领土,个人跟当前政治挂钩,表述行为的群体性配置”[3]15,是带有“少数文学”特点的“少数电影”(Minor Cinema)。

在影片的片头独白中,女主角固力果(Chara)用英文徐徐道来:“当日元是世界上最强的货币之时,日本这个国家充满了移民,像是淘金热一般,人们都来此地寻找金钱,移民称此为‘元都’(Yen Town),日本人厌恶这个名称,反称这些移民为‘元盗’,接下来要讲的是一个有关‘元盗’在‘元都’里淘金的故事……”随后,一位参加母亲葬礼却沉默寡言、任凭周围人分钱也低头不语的女孩登场,之后女孩被送去妓女固力果家,被固力果收为妹妹,观众才得知这个女孩身为“移民二代”,因自己的“元盗”①身份并未获得合法国籍甚至姓名。好心的固力果暂时收留了这个少女,并根据自己胸前所文的蝴蝶文身给少女起名为Ageha(雅佳,日语译为蝴蝶)。

在这部电影中,如同雅佳一样,登场人物均没有姓名与固定身份,只能在一个名为“青空”的旧货市场里找到停靠之地。固力果的名字来源于“日本商人从小吃到大”的零食名字,阿罗是一名漂泊至日本的美国黑人拳击手,飞鸿和朗的身份来历在影片中交代甚少,但正是这些人拼接起了“元都”中独属于外来人口的一处奇异景观。

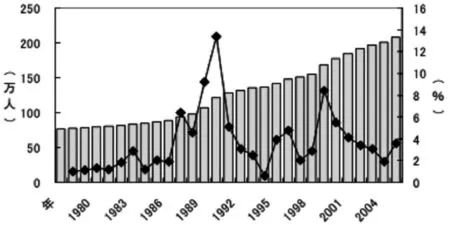

居伊·德波(Guy Debord)在其《景观社会》一书中指出:“在现代生产条件占统治地位的各个社会中,整个社会生活显示为一种巨大的景观的积聚。”[4]3对比同时段具体的外国人口统计(图1),我们会发现反复出现的各种围绕着移民的边缘景观正是影片隐喻人们社会现实的重要方式。基于此,《燕尾蝶》也在某种意义上成为东亚移民电影的代表作之一。移民电影最初是指关注自20世纪60年代以来的移民的历史与当代生活的影片。土耳其裔德国导演法提赫·阿金(Fatih Akin)和托马斯·阿斯兰(Thomas Arslan)是拍摄移民电影的代表性人物,他们的影片以描述移民德国的土耳其后裔的真实生活为主要内容。随着20世纪90年代东亚人口流动进程的加速,在中国、日本以及韩国的影片中也都涌现出了许多移民的画像(如以移民美国的中国人为主角的《喜福会》、韩国人为主角的《米纳里》等)。在日本,外国流动人口数量庞大成为日本政府亟待解决的难题。虽然同时段的东亚影坛在某种程度上大多选择“回避地域、全球化和跨国主义的冲突问题”[5]168,温情的电影与电视剧充斥整个日本社会,但岩井俊二并未过多关心社会中的表面暖流,而是将目光聚焦于日本对这些移民的歧视问题,冷峻的视线直抵暖流边隙中一个个挣扎的个体以及社会中暗含的潜层危机——在这富饶且势利的国度,边缘人究竟是谁?他们如何生存?又是什么造就了边缘人?这种带有人道主义的省思在《燕尾蝶》中被凝缩成了一帧帧电影画面,“语言”无疑是最深刻与复杂的意象之一。

图1 外国人总数变化图(1980—2004)②

相对于其他移民电影的表现手法来说,《燕尾蝶》侧重通过讲述语言的混杂性来描绘都市中的边缘图景。如果我们仔细观看影片,可以发现其中常见的无外乎泛着红光的街道或是随处可见的印满汉字的标志。而与之相对应的,在人物台词,即通过声音媒介表达出的语言里,同样有一批混杂的语言也经常登场,甚至堆叠成为整部影片的语言基底。这些语言意象从而也就成为一种拥有更多意蕴的符号。除了主要登场人物(如雅佳、固力果、飞鸿等人)使用的语言混杂外,片中作为配角的乐队成员使用的语言也引人深思。在固力果乐队面试成员时,有一位名叫David的白人来应聘监制,David操着一口流利,甚至夹杂着方言的日语,却一句英语也不会说;而黑帮头领刘梁魁使用了中文、日文、英文夹杂在一起的“梁魁语”——我们会发现《燕尾蝶》这部电影拥有一种超文化或称跨文化(Transculture)的特征,甚至营造出了一种大家在说克里奥尔语(Creole Language)的氛围。登场人物沉浸在自己母语与日语建构的世界,彼此依靠外在于语言的情绪和感知相互联系,观众则借助字幕理解剧情,这个场面带着奇观性与多元性,却又让人感到稀松平常。

伴随着电影镜头的推移,我们会发现岩井俊二通过塑造人物身份与描绘其语言,绘制了一幅边缘图景。场景大多是“青空”的废墟与鸦片街,甚至可以用肮脏形容,与齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)曾提出的“废弃的人口”概念产生了某种意义上的互文性。按照鲍曼的定义,“废弃的人口”指“那些不能或者人们不希望他们被承认抑或被允许留下来的人口”,“废弃的人口”的产生,“既是现代化不可避免的产物,同时也是现代性不可分离的伴侣”,它是秩序构建(Order-Building)和经济进步(Economic Progress)“必然的副作用”。[6]6

而20世纪末大量出现在日本社会的“废弃的人口”与资本主义的迅猛发展息息相关,“废弃的人口”成为日本现代化症候的具象化组成部分之一,基于血缘共同体民族主义的同质性话语模式逐渐瓦解,关于国民、民族与人种的“定说”逐渐变得更为自由与宽泛。20世纪90年代以降,日元升值了将近一倍,这就使得日本外贸经济开始陷入困境,进而影响了日本的整体市场经济,甚至开始动摇日本的金融体系。日本至今尚存一个急需确认的事件,那便是“黑人驱逐事件”。在这个事件中,黑人经过20世纪80年代的非法流入,数量已经达到了五十万之多,面对国内激增的黑人人口以及百姓不断抱怨的失业和社会治安问题,日本以政府的名义进行了长达半年的驱逐黑人行动,动用25艘货轮,采用武装押运的方式将黑人运到了莫桑比克。时至今日,这件事仍被屡屡提起,但是日本政府极力否认。然而无论怎么遮掩,日本对外国人的歧视态度仍然显露在外。研读日本内阁府“关于接受外国人劳动者的舆论调查”(2000年11月和2004年5月)、生命设计研究所“关于外国人劳动者的意识调查”(2002年2月)等问卷的调查结果[7]217,我们会发现数据结果显示出了日本本国人对外国劳动者的明显的歧视态度,以及日本对“单一民族神话”的簇拥。基于此,我们会发现对日本人来说,外国人无论怎样努力融入日本文化,都永远是“他者”(Anderer)、是“陌生人”(Fremder)。岩井俊二在《燕尾蝶》中正是通过描摹这些异质性群体的心理空间,直面他们在日本城市现代化进程中的生存困境,以此探讨人类的存在主义价值。

日本迅速经历了繁华与衰退,20世纪90年代初,日本泡沫经济破灭,在之后“失去的二十年”里,日本经济发展一度陷入停滞,社会活力尽失,同时,沮丧、颓废的情绪一度在民众中漫延开来,自我价值的泛滥和沦落并存。种种社会现象,除了受地理条件限制无法避免发生自然灾害以外,都让我们看到在新资本主义社会里,风起云涌的现代化进程中隐含的种种风险。这种风险与兴起于20世纪80年代初期的个人主义密切相关,以地缘为基础的传统生活方式和价值观分崩离析,同时,消费主义的巨大阴影覆盖至民众生活的每一寸空间。《燕尾蝶》上映于1996年,日本正深陷泡沫经济的泥沼无法抽身,电影选择的却是倒退至10年前、满是移民的时间节点,彼时日本经济持续增长,在科技研发、工业制造、矿物开发、农渔业增长、服务和文化产业的创收等方面均有突出表现,尤其是电器、医药、教育等行业,已经走在了世界的前列。在这样面临危机的时刻,让民众走进电影院观看昔日纸醉金迷、盛行“淘金热”的日本盛景,无疑是岩井俊二对这个时代的犀利讽刺与批判。

二、暴力美学中的共同体

岩井俊二通过阐发“中心身份/边缘身份”,刻画“元都”中的“他者”,直抵更深层面的、个体的生存境遇。面对固化、操作化、物质化的现代社会,处于巨大缺失与空虚境地的当代人如何克服现代性危机并构建主体性?在《燕尾蝶》中,我们可以窥到一种特殊的、岩井式的纾解之道:既不是通过马克思曾提到的“暴力革命”,也不选择嬉皮士般以堕落与放浪对抗现有体制,而是求助于一种有关于爱的言说。

虽然在岩井俊二的电影中爱的呈现并不在少数,但《燕尾蝶》中作为“非法移民者”的“元盗”表现出的爱可谓是最具深刻性与隐喻性的存在。一方面,电影中固力果与飞鸿、雅佳与飞鸿虽然呈现暗含男女爱情方面的阐释空间,但是这并未构成电影的内核。在岩井俊二极具现实主义的镜头中,以卖身为生的固力果无疑是暗含情色的人物,她着装暴露,常常与嫖客厮混在一起。飞鸿却发现了固力果的价值——歌声动听、美妙,对飞鸿来说,帮助固力果实现歌星梦,便是实现自己的人生价值。雅佳对飞鸿的情愫从刚到“青空”的时候便开始萌芽。这些简单却又交错的感情线犹如黑暗中的微光,为整部电影提供了一丝丝的温情想象。最为关键的是,这种爱由暴力凝结而来,独属于“元盗”。

影片中,导演将大量镜头投射至“青空”。在那里,每个人都在为了赚钱而努力,他们或将旧货站有用的物资捡拾出来卖掉,或利用自己的修车技能为路过的车主维修汽车,他们共同劳动、共同生活,在贫寒中分享微薄的快乐与梦想。而改变他们所有人命运的人是企图玷污雅佳的须藤,闻讯赶来的阿罗失手将此人打死。在处理死尸时,众人惊奇地发现须藤腹中竟然藏有一盘磁带,磁带中隐藏了制造伪钞的磁性感应资料。于是他们利用这盘磁带大量复制伪钞,一夜之间成为巨富。这并非上天的赐予,而是极端暴力与犯罪事件。

围绕杀人案,“青空”里的人们分享空虚、孤独、丑恶与暴力,分享关于边缘人的污名化修饰与标签,最终形成了特殊的共同体。作为“他者”的边缘人虽然被排除在传统共同体之外,但是在他们之间展开了一种“新式共同体”的想象与建构,以抵抗前者的排斥,并试图使自身在后者中得以安置。

虽然影片中的每一个登场人物都极为贫困,但是他们的梦想与情感始终充盈、剔透,在由边缘化的身体经验搭建起的“新式共同体”中,他们不断强化独属于这一共同体的阶级友谊基础,并完成了一场有关于友谊的“展演”。这种“友爱”(Philia)超越了亚里士多德所说的“由于快乐而存在”[8]5714的友谊,属于那种以“友爱”主体的美德为根基的友谊。诚然,固力果、雅佳、飞鸿、朗等人之间的关系是基于一场金钱犯罪建立起来的,但当他们之间的关系因磁带事件败露、飞鸿被送入监狱而近乎破裂时,当众人之间的关系不再存在依靠金钱维系的可能性时,他们牢固的友谊并未受到影响。飞鸿在监狱中被狱警追问假钞以及磁带来源时,一直保持沉默;雅佳不断地替伙伴探望飞鸿,并每次都带来“爱心便当”;杀人不眨眼的刘梁魁面对孩子的求助时,救下了注射毒品过多的雅佳;“青空”面临被破坏的风险时,朗的同伴选择在暗处配合朗一起击退追击者……他们之间的友谊纯粹且赤诚,在金钱至上的年代,他们之间的友爱关系的根本目的并不是为了获取和占有金钱,而是为了实现“在一起”的追求。以此为缩影,我们看到现代性危机带来的严重垄断和社会分配不公如何固化“国民”内涵,边缘人只能借用“友谊同盟”的相互帮助与扶持来实现真正的共同体,即便是通过犯罪。

同时段的日本社会既是资本主义发展史上异常重要的一段“辉煌史”,也是社会转型期暴力史的凝缩。货币经济的生活结构使人们的日常生活只依赖于功能,而不依赖于具体的某个人,非个人化的功能和交易变得可被计算,甚至可被转换成货币的通用价值,而人们愈发失去对个人化的、情感的、不可计算的因素的敏感性,致使社会中的暴力犯罪事件频发。基于此,岩井俊二将镜头聚焦于现实社会中的暴力元素,以黑色幽默的拍摄手法将边缘群体的夹层困顿更为戏剧化地呈现出来。

据岩井俊二本人所述,“元都”的原型是东京。但透过整部影片的铺陈,我们会发现“元都”并不能完全等同于东京——它既是东京的一个镜像,又站在了东京的反面,成为一个理想与现实交界的地方。“元都”是一个虚构的城市,是一座超现实的乐园。抽去了时代和背景,跨越了语言的界限,在这里拥有主体性的“人”被无限放大,从而使得带有金钱色彩的欲望也被无限放大。伴随着日本经济的极大富足,日本民众也开始沉溺于无节制的消费欲望中,这对年轻人的物质观和金钱观产生了强烈却消极的影响,“援助交际”一度成为日本女性获取钱财的流行方式,经济犯罪与暴力并不在少数,黑帮在同时段也成为参与城市建设的主要力量之一。而大多数民众会将暴力事件归结于“外来人口的增多”,甚至指出外国劳动者“正在破坏日本作为一个统一、同质化的国家共同体。……不仅侵犯了日本国境的边界,而且使得日本从社会内部结构开始分裂瓦解。”[9]32这恰恰印证了弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)提到的“当经济上的衰退被视为社会地位的丧失时,就很容易明白为什么移民问题成了经济变化的替罪羊”[10]193。基于此,我们会发现非正常逐渐代替了正常,会发现这一时期“内外、友敌、自我和他人之间存在着清晰的界限”[11]7,人与人的联结中固有的功能变得可被替代,爱与友谊——基于人最原始的情感与冲动的成分,被现代性一遍遍稀释,直至接近消亡。

电影还设计了这样一幕:须藤被阿罗殴打,从窗口掉下来,奄奄一息之时,一辆卡车路过,卡车就像碾一只蚂蚁一样“漫不经心”地从他身上碾过。唯一一个路过此地并驻足的人是个妓女,她歪着头,用一种醉酒的、近乎戏谑的口吻说道:“潰れっちゃったよ(被碾碎了哟)。”由此可见,在陌生人之间的联结中,“共情”成了奢侈品,“他者”的身体变成了可被无限宰割与“观赏”的客观物质对象。在对日本现代电影的分析中,有学者曾就其中常见的暴力性加以解读,并概括为“Asia Extreme”——“‘极端的暴力和恐怖’是现代日本电影不可分割的一部分”[12]56。另有学者指出,暴力性是“一个被迫温柔的民族的暴力幻想”[13]225。这种独属于岩井俊二的暴力美学使得观众既可以安全地、不受威胁地审视暴力,又可将自身深层的焦虑情绪转化为一种对自我困境的体察与反思。

全剧的高潮围绕磁带展开,刘梁魁得知磁带下落,派手下追杀飞鸿、固力果等人。逃亡中的飞鸿由于使用伪钞被警察逮捕,为了不影响其他人,飞鸿选择保守秘密,缄口不言,最终遭到严刑拷打而惨死狱中。刘梁魁的手下赶到“青空”,试图夺取磁带,在同伴的帮助下,朗最终杀掉了所有可能威胁共同体的匪徒。一场风波过后,人们又回到“青空”,用火葬的形式向飞鸿告别,雅佳将成箱的钞票也都扔进了火堆里,并选择将含有一夜暴富的秘密的磁带交给了刘梁魁。“青空”的边缘人们相互支撑,彼此保护,在一次次危机中不断地为共同体增加“承认”与“友爱”的浓度。岩井俊二尤为关注爱,这种爱与阿兰·巴迪欧(Alan Badiou)的观点“爱是一种建构”[14]63十分类似,也与黑格尔关于“爱是承认的政治”③的观点极为契合。依据霍布斯的看法,“在自然状态下,人和人的关系是狼和狼的关系,它们总是要争斗……他们彼此是威胁,我要活下来,就要让你死去,这就是你死我活的斗争”。爱却发挥了重要的作用,不仅仅是单纯的情感问题,更与“承认”相关。④爱可以促生一种类似“我们”(We-ness)的支撑性力量,从而助力凝聚起社会共同体。由此可见,作为一种情感黏合剂,爱推动了群体认同的产生,可以对永恒的“中心—边缘”的二元结构进行反思性批判。影片中充溢的爱与阴暗的影片基调呈现鲜明的对比,这无疑是岩井俊二对时代的认知与批判。

如弗兰克·奥哈拉(Frank O’Hara)诗中所写,“在危难之际,我们必须再三地抉择/我们爱的究竟是谁”[15]5。影片前半段的其中一幕可谓是他们友谊实践的点睛之笔:夜晚,“元盗”们相聚“青空”,围着火堆或跳舞或喝酒,坐在中间的,便是缓缓吟唱《南海姑娘》的固力果。他们虽然贫穷,但是快乐。他们的种种经历无一不在证明着“他者”之存在对“我”无可替代的意义,这意义沉重到径直指向了“我”存活于世的目标与前提。“元盗”们彼此为“他者”,而又作为“他者”的整体共存于日本浮华世界的底层,雅佳、固力果、飞鸿、朗彼此信任、彼此依赖,用实际行动“展演”“我”为他人、为我们这个小小的共同体活着的合理性,这是伊曼努尔·列维纳斯(Emmanuel Levinas)有关“言说”⑤阐释的最佳证明之一。

在岩井俊二的电影中,以《情书》、《关于莉莉周的一切》(2001)等为例,我们会发现导演总是会通过营造温情的氛围,渲染诗意与暖意,彰显人类情感中的爱与希望。而在《燕尾蝶》里,导演对旧货站、鸦片街、停尸房等阴暗地的画面呈现,这些反常规的、肮脏的,甚至带有攻击性的极端图景与他之前的电影风格迥然不同,是一种去诗意化的电影诗。但如果我们深入体悟人与人之间的关系与最原始的情感,会发现暴力与温情、冰冷与暖意、蛮荒与文明相互交织,并且我们能从缝隙中看到向阳而生的友谊,这不仅是对同时代日本社会的讽刺,亦是对现代性危机的省思。

三、如何抵达危机之背面?

在影片中,导演进行了留白:雅佳将刻有假钞换真钞机密的磁带交给了刘梁魁,刘梁魁的死亡与否我们尚未可知,“元盗”们究竟如何开启新生活也成为待揭晓答案的谜。当这部电影充满余味地停下来时,其实故事才刚刚开始,对由“承认”与爱构建起来的“新式共同体”的描绘才刚刚开启。伴随着雅佳对刘梁魁重申固力果的身份,导演以开放式的结尾,邀请观众加入这种不断生成的意义构建过程。

名为“元都”的城市是一个以同时间东京为原型的伦理失落、奉理性与金钱为圭臬的现代社会。在现代性危机之下,城市中的“异托邦”⑥被迫切想象、需要,在“异托邦”空间中,常规的社会文化与权力关系被以断裂、颠覆的形式呈现出来。在“异托邦”内部,边缘性、差异性聚合在一起,彰显出一种对立与观照。在城市化的浪潮之中,《燕尾蝶》中的空间叙事进一步凸显出边缘性与差异性,逐渐形成与城市空间相对位的异质空间,并在这一极具颠覆性、差异性的空间书写中,形成了创作者的“他者”观照以及其价值取向的呈现。

纵观影片,影片开头参加哀悼之后转手将举行葬礼的钱送给妓女,并美其名曰让这个妓女“照顾”雅佳的送葬人,以及给飞鸿一笔钱让他与固力果断绝关系、为了丢弃固力果身上所有沾染了“元盗”气味的日本经纪公司的职员,等等。这些看似发展得如鱼得水的人们,哪个具备爱的能力?借“元盗”与这些人的鲜明对比,观众瞥见了20世纪80年代末的日本现代性统治下的危机的侧面——工具理性至上的理念代替所有的温暖的、作为人本该有的爱的能力,从解放人到束缚人,社会高速发展的同时也导致了人与人之间的关系或者人本身的异化。

在时代感受日趋碎片化的状态下,人的异化恰恰成为一种身份危机和思想无力的表现。尼采在评价现代性与现代精神时说,它的客观性实则是“没有人格,没有意志,对‘爱’的无能”[16]229。当这些关于人、关于自我的问询日渐式微,《燕尾蝶》正用一种带有存在主义的热忱与浪漫发问:人的原貌究竟应该是什么样?如何在现代性危机笼罩之下的黑暗中找寻自我?

若要回答这些问题,我们需要再对影片中的某些细节进行仔细回溯。退回电影开场的时间节点,我们会发现英文歌MyWay贯穿始终,经统计这首歌一共出现了四次:其一,阿罗为了保护雅佳而误杀须藤,众人尸体掩埋时;其二,固力果与Live House的乐队合唱时;其三,飞鸿因保守磁带的秘密惨死狱中时;其四,雅佳、固力果重新回到“青空”时。通过对歌词进行进一步解读,我们会发现英语歌词与电影画面形成了互文性:

And now, the end is near

And so I face the final curtain

My friend, I’ll say it clear

I’ll state my case, of which I’m certain.

I’ve lived a life that’s full

译:如今,结局将至如此,

我将面临人生的最后落幕,

吾友,我将言无不尽,

我将述说我所铭记的经历,

我度过了充实的一生……

这首固力果反复吟唱的英文歌曲更像是对“青空”旧货市场的“元盗”命运的讲述与演绎。这些体认着又拒斥着资本主义都市的言语与人种,都在不断提醒观众探寻作品中的形而上意味。响起这首歌,便意味着电影中有关于对自我的质询与确认——既深沉、严苛,又浪漫。

岩井俊二借固力果这一角色,在电影艺术中进行了一种对“身份”作出反应的新尝试。除这首歌外,“燕尾蝶”这一意象也成为定位“身份”的另一重坐标。电影的名字为《燕尾蝶》,改编自岩井俊二的同名小说,毋庸置疑,“燕尾蝶”具有深层的寓意与指向。固力果在胸前文了一个蝴蝶图案,并告诉雅佳这个图案代表了她本人。小说中对蝴蝶文身的描述更为详细:

刚来日本的时候,听说偷渡来的必须装成日本人的样子,所以请熟悉的日本朋友帮我们起日本名字,富士藏直海,富士藏固力果,死去的哥哥叫富士藏伊枝。好容易起了个名字,结果一点用都没有。他被送到医院去的时候一定只是个没名没姓的移民罢了,也没有国籍,人们唯一知道的只不过“他是个人”吧?一想到这些,我就伤心,于是找人弄了这个刺青。这样一来,我有个名字叫固力果,胸前又有蝴蝶的刺青,将来如果我死在什么地方,它不就可以成为我的记号吗?换种说法吧,这就是我的身份证。[17]36

无论是电影或原著小说,对蝴蝶的刻画均着墨不多,但蝴蝶意象都拥有不可撼动的地位与意义。在影片中,雅佳计划在自己的胸口文一只同固力果胸前一样的蝴蝶时,白人文身师问起她第一次见到蝴蝶的场景,此时,伴随着蝴蝶的第一视角,以及昏暗阴冷的色调,镜头转向一处肮脏的卫生间,有一个稚嫩的小女孩在卫生间玩着过家家的游戏,她便是雅佳。雅佳透过门就可以听到自己母亲接客的嘈杂声,或许习惯了,或许刻意回避,她丝毫没受影响。在潮湿阴暗的卫生间里,拼命扇动翅膀想要冲出玻璃的蝴蝶像就这样刻在了雅佳的内心,并与她深深融为一体。硬光与软光交织在一起的笔触,搭配聚焦于小女孩雅佳明亮的双眸、努力奔向自由和光明的蝴蝶的手持镜头画面,“蝴蝶—身份”的意义实践得到了升华。“元都”作为一个吸引了大量移民前来淘金的“圣地”,却空有昙花一现的华丽外衣,实则没有一处土地允许这些外来人口被“承认”。影片中的“元盗”将蝴蝶作为自己的身份,不仅仅是关于自我认同——这项只能在个人空间里进行的极为私密性的实践,更是为处于现代性危机旋涡中的每个正在或即将面临被边缘化处境的每个人提出了一种纾解的可能。

若将视线拉长至当下,《柯林斯字典》于2022年11月选出了本年度的年度词语:长久危机(Permacrisis)。这个词并不是近期才出现,而是伴随着20世纪70年代资本主义国家的经济滞涨而衍生出的一系列有关于危机形态的想象。经济方面,经济发展速度放缓、失业率上升、通货膨胀加剧,有可能瞬间压垮个体的每一种情景都在上演,犹豫、焦虑、愤怒等情绪弥漫了整个社会,危机成为不可修复的、穿透力强的长久伤害。虽然如今的战争、疫病、自然灾害等一系列事件并不能与20世纪末同日而语,但是对个体来说,感受到的沉重感是同等的,那种正处于不确定性的担忧状态是同样的。

在谈及《燕尾蝶》的创作动机时,岩井俊二曾说:“我环顾自己周围的事物,包括自己在内自很多年以前起就有一种感觉,觉得自己得了‘万年无法康复的疾病’。有时,我觉得东京这个城市就像是个无边无际、无穷无尽的医院。有生命的物体即使完全不发挥自我防卫的本能,也总能够活着生存下去。当我为这样的东京感到窒息,考虑到有没有什么不同方式的突破口时,我很单纯地向往那一些人,他们为了自己的家庭,抛弃了国籍出来找钱挣钱而来到了东京,他们是不是更健康一些呢?我想无论如何也要拍一个关于他们的故事。”[18]99正如他所说,他在《燕尾蝶》的小说及影片中虚构了一个极为现实主义的东京画像。在影片中,当警察痛打飞鸿并辱骂“你们这些臭‘元都’人”的时候,飞鸿却冷静地反问:“‘元都’不是你们的故乡吗?”警察瞬间语塞,他们并不比这些“元盗”们更爱自己的故乡。而正是这些“元盗”们在这片肮脏的土地上艰难生存,展现出了这个“病态”的城市不曾有的健康的、旺盛的、充满爱的生命力,在残酷与冰冷的危机中,漫延着血液一般的热流。

在与《燕尾蝶》同时段的文艺作品中,危机已经化为一种内在的人道主义,是反思,也是预警。当读者或观众看到作品中的种种焦虑与不安——这种来自“他者”的痛苦会引发自身的惶恐与悲悯,或看到某种单纯的、纯粹的友谊实践,自己会感受到同样的情绪与欣喜,均是基于某种“共同经验”的丧失或获取而引发的自身情感风暴。在大多数的影片中,岩井俊二都把关键词留给了危机。其中一个最突出的命题是:危机究竟来自何处?他反复用不同的方式、不同的手段来阐释自己的见解,他处理不同的关系,重新界定、权衡、摆正叙事者的身份与叙事角度。在对本源的追索中,我们甚至可以清楚地对危机的不同形态进行描绘:危机或来自现代进程中的精神失落,或来自在血缘共同体社会中多元化身份的无所依归,或来自个体信仰之维匮乏。

那么,如何抵达危机之背面?岩井俊二告诉我们,解开焦虑、不安、绝望与自我放弃等所有关于现代性危机中主体性困惑,应用利用人与人之间最深层次与最原始的情感搭载起共同体的方法。就像汪民安在《论爱欲》中频频强调的那样,爱欲与生命、与死亡均紧密相连,在苏格拉底与柏拉图那里,爱甚至成为对抗死亡的重要手段。[19]3-4通过爱——无论是爱异性还是爱同性,或通过友谊——基于爱的实践等一种看似与理性主义背道而驰的方法足以击碎一个个危机的牢笼,直至获得真正的自由。

当然,《燕尾蝶》亦有某种程度上的局限性。身为日本人的岩井俊二在描绘“亚洲城市”时,用了印满汉字的霓虹灯、幽暗的胡同、杂乱的街道、中餐厅、唐人街等符号,并没有选用“日本性”的要素。这是一个与现实的剥削结构、劳动问题、移民接纳问题相分离的“异托邦”——在描绘“亚洲城市”的时候,日本的自我形象丝毫没有受到伤害——看起来肮脏无比,甚至充满污秽的前现代城市形象,展现出与表面的现代日本相割裂的图景。毋庸置疑,“东亚民族”的普遍性是为了对抗既是威胁又是规范的“西方”而形成的,与“东亚新秩序”息息相关。而《燕尾蝶》透过亚文化,隐秘地重新构筑起与日本人实际的日常生活空间相背离的世界,避真实而近幻想,最终成为一个作为替代的“表象”[20]155。为什么要将充满着危机的、现代的“日本性”刻意与“亚洲性”拉开距离?这种极力想要展现日本现实,却又借用亚文化元素偏离现实的举措,是否是东方视域中再度“自我东方化”的局限所在呢?

四、结语

岩井俊二在《燕尾蝶》中借助电影语言提出了种种纾解危机的可能性——将置身于边缘的个体放入某种充满危机且不确定的情境中,将现代性危机预警与批判升华于结局的未竟中,并以此不断质询存在、探寻生命本真。这种思考在同时段日本文坛中也并不在少数,村上春树、安部公房、大江健三郎通过写作,对资本主义现代化进程进行去蔽、还原,不断地尝试解开覆盖于历史之上的种种代码与符号,在存在论视野中进行审美建构。而在这部影片中,岩井俊二在一定程度上规避了纵深性与深刻性的理论,凭借一种“偏僻”的视角深描现代化进程图像中的一个个微小颗粒,通过省视和体察无名的、无国籍的个体存在境况,将镜头真正放置于现代人存在困境上、丰富的任性表达与情感实践上。

联合国教科文组织曾于2020年刊发文章《危难时刻,公众需要文化》,指出:“在这个令人焦虑和充满不确定性的时刻,文化提供了慰藉、鼓舞和希望。”[21]艺术作品作为文化的一种展现方式,其“治愈”与“治疗”的人文关怀功能对每一个人来说都很重要。在如今的现实社会中,工业文明带来的现代化进程逐渐展现出势不可挡的发展动能,而人们也越来越意识到今天所处的空间正被种种不确定性、焦虑甚至暴力笼罩。就此而言,直指现代性危机症候的电影显得如此不合时宜却又至关重要,这类电影不仅迎合“去中心化”,更深层次的意义在于其是深入个体肌理、撕裂宏大叙事的表达。如果文学与电影艺术仍愿意为提出一种新问题并解决一种新问题而不断努力,那么便是尽力展现审美之维、批判之维、个体信仰之维,进而让艺术作品抵达更为复杂的文化、政治的潜流。

以《燕尾蝶》为代表的岩井美学——在极端日常的生活里尽最大可能展现喜剧性、悲剧性、狂欢性内核的深描方法,对读者或观众来说,是为他们提供一种在“异托邦”中找到安置自己、安置不安与焦虑情绪的极富审美性的可能。

① 在日本经济鼎盛时期,大量的外国移民涌入,并将日本视为淘金天堂去拼命挣钱,并给它起名为“元都”。然而日本人痛恨这个名字,给这些移民起名为“元盗”。

② 数据来自:渡邊博顕『日本における外国人労働者雇用の現状と課題』,https://www.jil.go.jp/event/ro_forum/reseme/080 125,2018-01-25。

③ 转引自汪民安《爱、承认和主奴辩证法——黑格尔、拉康和列维纳斯的爱的观念》,载于《江海学刊》2022年2期。

④ 同③。

⑤ 列维纳斯认为,“言说”的本质是道德责任,“听到一种和你讲话的声音事实上就是对讲话者负起了责任”。在他看来,“言说”的最初功能是“对他人承担的一种职责”。详见〔法〕勒维纳斯著、关宝艳译《塔木德四讲》(商务印书馆,2002年版),第25页。

⑥ 福柯提出的空间哲学概念。详见〔法〕M.福柯著、王喆译《另类空间》,载于《世界哲学》2006年第6期。