传统村落空间分布特征及成因分析

李根 田海宁 郭瑞 闫杰

DOI:10.16783/j.cnki.nwnuz.2024.01.014

收稿日期:20230921;修改稿收到日期:20231220

基金項目:陕西省社会科学基金资助项目(2021J029)

作者简介:李根(1980—),男,河南偃师人,副教授.主要研究方向为人居环境建设.

Email:ligen@snut.edu.cn

摘要:以陕西地区429个省级传统村落为研究对象,采用野外调研和地理信息系统(GIS)空间分析相融合的方法,从地理区位、地形地貌、气候条件、水系分布、经济条件、历史文化等多维度对陕西地区省级传统村落的空间分布形态与形成机理进行研究.结果表明:陕西地区省级传统村落空间分布呈现出陕北区域分布较为集中,延安和榆林地区尤为突出,而陕南和关中区域除安康和渭南地区分布相对密集,整体分布较为分散,全省已经形成4个集中聚集区域;陕西地区省级传统村落分布特征与其所处区海拔高度和水系分布密切相关,低海拔区传统村落分布数量较多,且多邻近水源地或沿河流水系分布,地形地貌特征和河流水系分布直接影响陕西地区省级传统村落分布基本格局,地域文化、经济条件及历史文化等因素进一步促进了4个核心区域的形成.

关键词:传统村落;GIS分析方法;空间分布特征;成因分析

中图分类号:K 901.8 文献标志码:A 文章编号:1001-988Ⅹ(2024)01-0091-06

Analysis of the spatial distribution characteristics

and causes of traditional villages

—Take the provincial level villages in Shaanxi Province as examples

LI Gen,TIAN Hai-ning,GUO Rui,YAN Jie

(School of Civil Engineering and Architecture,Shaanxi University of Technology,Hanzhong 723000,Shaanxi,China)

Abstract:Taking 429 provincial-level traditional villages in Shaanxi Province as the research object,the field research and geographic information system(GIS) spatial analysis method are used to study the spatial distribution form and formation mechanism of provincial-level traditional villages in Shaanxi province from multiple dimensions such as geographical location,terrain and geomorphic characteristics,water system distribution,economic conditions,and historical culture.The results show that the spatial distribution of provincial-level traditional villages in Shaanxi Province shows a relatively concentrated distribution in the northern region of Shaanxi,particularly in Yanan and Yulin regions.However,in the southern and central regions of Shaanxi,except for the Weinan and Ankang regions,the overall distribution is relatively scattered.It has formed four concentrated gathering area in Shaanxi Province.The distribution characteristics of provincial-level traditional villages in Shaanxi region are closely related to their altitude and water system distribution.There are many traditional villages in low altitude areas,and they are mostly located near water sources or along river water systems.The terrain,geomorphology,and river water system distribution directly affect the basic distribution pattern of provincial-level traditional villages in Shaanxi region.Regional culture,economic conditions,and historical and cultural factors further promote the formation of the four core regions.

Key words:traditional villages;GIS analysis methods;spatial distribution characteristics;cause analysis

传统村落是农耕文明和人类文化演进的重要载体,是融合乡村生产、生活及生态的必不可少的物质实体,传统村落的保护更新对国家“乡村振兴战略”的实施具有重要实践意义,故传统村落的发展和建设备受社会各界广泛关注.从传统村落保护研究[1-5]、传统村落的概念界定[6-8]、传统村落的建设开发[9-12]等方面来看,关于传统村落的开发建设研究成果颇丰,其研究成果主要集中在传统村落的空间分布影响因素[13-18]、发展演化规律[19-21]、乡村景观变迁[22-24]以及传统村落开发建设策略等方面.研究范围从国家层面、区域层面、文化圈层以及省市等多个层次展开.关于陕西传统村落的研究,主要从传统村落景观设计[25-26]、旅游活化[27-28]、民居空间演变[29]等视角展开研究,其研究方法以定性分析为主,针对传统村落的空间分布特征及其成因分析的研究甚少.本文基于陕西地区429个省级传统村落的实际调研,并结合地理信息系统(GIS)空间分析法,根据地理区位、地形地貌特征、气候条件、水系分布、经济条件及历史文化等因素,从定性和定量方面对区域内传统村落的空间分布特征及形成机制进行分析,提出了陕西地区传统村落发展和建设思路,为地区传统村落的保护与发展提供理论支持.

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

陕西省地处我国第二阶梯,其独特的气候条件、多样的地形地貌,丰富的水系资源等都对陕西省传统村落的空间分布有着显著的影响.陕西全省区域整体呈现字形型地貌特征,地形整体呈南北高中间低趋势.形成了高山、河流、平原并存的自然生态格局.陕西全域地跨黄河、长江两大水系,横跨三个气候带.陕北北部长城沿线属中温带季风气候,关中及陕北大部属暖温带季风气候,陕南属北亚热带季风气候.陕西地区温度分布,基本上是由南向北逐渐降低,各地的年平均气温在7~16 ℃,其中陕北7~11 ℃,关中11~13 ℃,陕南的浅山河谷为全省最暖地区,多在14~15 ℃.年降水量分布南多北少,由南向北递减,受山地地形影响比较显著.年降水量陕北在400~600 mm之间,关中在500~700 mm之间,陕南在700~900 mm之间.陕西水系以秦岭为界,分属黄河和长江两大流域水系.秦岭以北为黄河流域水系,流域面积占全省總面积的64.8%,秦岭以南为长江流域水系,流域面积占总面积的35.2%.

陕西省在地域文化层面,关中地区曾经是封建王朝都城所在,其村落的空间形态和建筑文化深受封建礼制影响,尤其是秦汉文化的潜移默化影响更为久远;陕南地区地处秦岭以南,与四川接壤,受巴蜀文化影响较为深远;陕北地区位于黄土高原中心部位,其北部为风沙区,南部是丘陵沟壑区,地域文化浓厚,红色资源深厚.

1.2 研究方法

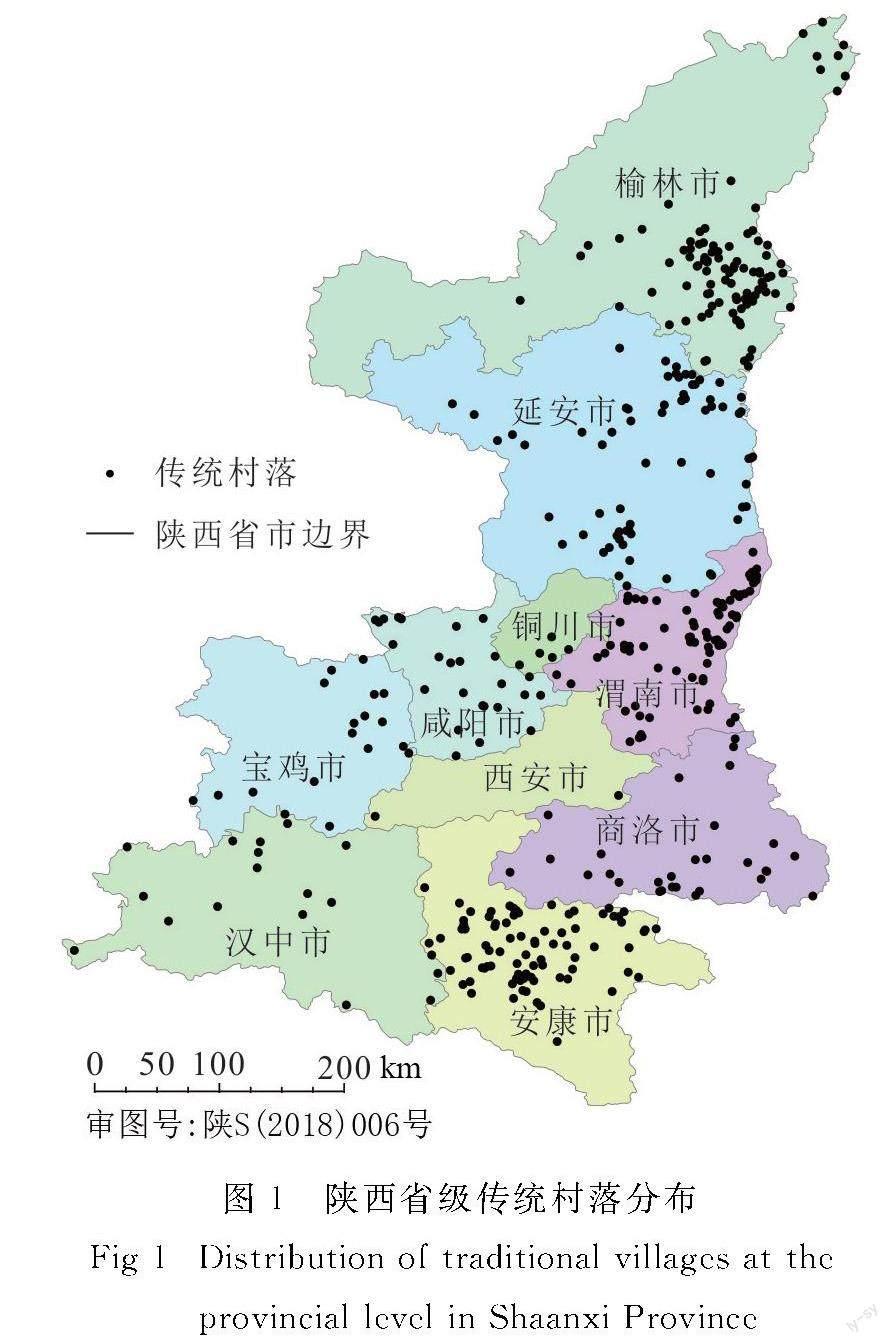

本文基于陕西省住房和城乡建设厅公布的5批省级传统村落名录基础数据,采用地理信息系统(GIS)构建了全省429个省级传统村落空间信息数据库,并以陕西省矢量地图为底图,绘制了陕西地区省级传统村落的空间分布图,如图1所示.依据429个省级传统村

落信息数据库,利用ArcGIS 10.8软件,采用最邻近点指数、不平衡指数、地理集中指数等数据指标,对不同传统村落的空间分布特征及其影响因素进行定量分析.

2 结果与分析

2.1 传统村落空间分布类型分析

传统村落在空间概念上定义为点状要素,其空间分布特征表现为集中、均匀及随机等3种类型.本文研究采用最邻近点指数(R)对研究区内传统村落的聚集程度进行分析,其定义为传统村落实际最邻近距离与理论最邻近距离的比值,即

R=1E=2D,(1)

其中,1为实际最邻近距离;rE为理论最邻近距离;D为点密度.当R=1时,表示传统村落分布为随机分布;当R>1时,表示传统村落分布均匀;当R<1时,表示传统村落分布趋于集中分布.

基于上述方法,经计算,研究区内429个省级传统村落的理论最邻近距离1为18.88,最邻近距离rE为16.97 km,最邻近点指数R为0.9.上述计算结果表明陕西地区传统村落的空间分布特征呈现出集中分布类型.

2.2 传统村落集中程度分析

1)集中程度分析.

地理集中指数是用来描述某地理要素分布集中化程度的重要指标,本文使用该指标来分析陕西地区级传统村落集中分布程度,计算方法如下:

G=100∑ni=1XiT2,(2)

其中,G为传统村落地理集中指数,n为地级市的总数量,xi为i市所拥有的传统村落数量,T为传统村落总数.假定研究区内省级传统村落均匀分布,地理集中指数为G,此时,x=T/n,G=100×1/n.当G

根据(2)式经计算可得,G=40.51,G0=27.88,G>G0,故陕西地区省级传统村落具有集中分布特征,在地级市水平上传统村落分布较为集中.

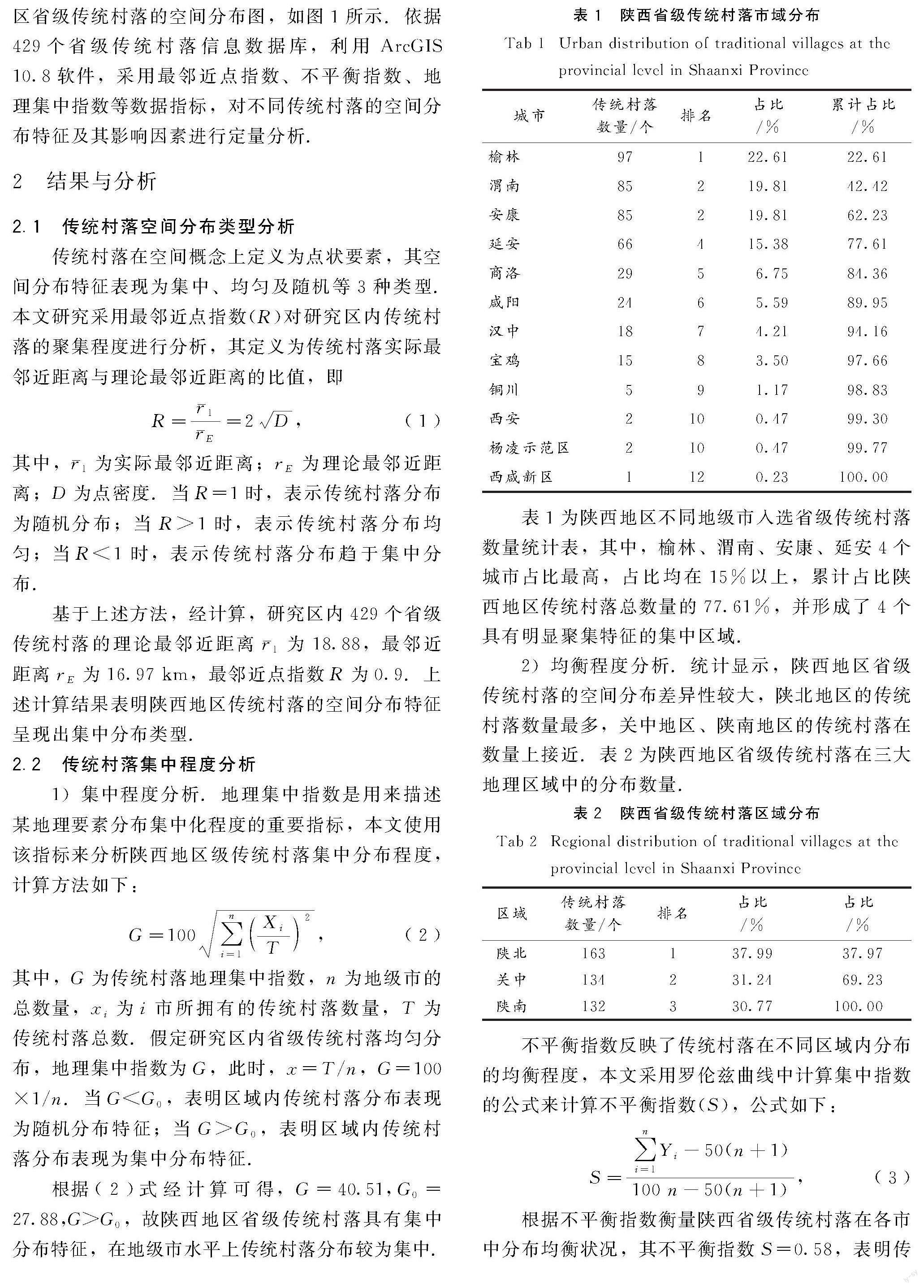

表1为陕西地区不同地级市入选省级传统村落数量统计表,其中,榆林、渭南、安康、延安4个城市占比最高,占比均在15%以上,累计占比陕西地区传统村落总数量的77.61%,并形成了4个具有明显聚集特征的集中区域.

2)均衡程度分析.

统计显示,陕西地区省级传统村落的空间分布差异性较大,陕北地区的传统村落数量最多,关中地区、陕南地区的传统村落在数量上接近.表2为陕西地区省级传统村落在三大地理区域中的分布数量.

不平衡指数反映了传统村落在不同区域内分布的均衡程度,本文采用罗伦兹曲线中计算集中指数的公式来计算不平衡指数(S),公式如下:

S=∑ni=1Yi-50(n+1)100 n-50(n+1),(3)

根据不平衡指数衡量陕西省级传统村落在各市中分布均衡状况,其不平衡指数S=0.58,表明传统村落在全省的分布不均衡.从洛伦兹曲线(图2)可知,榆林、渭南、安康、延安4个城市占比约80%,传统村落最集中的地区为陕北地区,占总量的37.99%;关中地区和陕南地区相对比较均衡,关中地区约占31.24%,陕南地区约为30.77%.

2.3 传统村落空间分布聚集区域分析

核密度估计分析法用来测量空间聚集区域的分布密度,本文运用ArcGIS 10.8软件对陕西省级传统村落进行核密度分析,生成陕西省级传统村落核密度分布图(图3).由图3可知,陕西地区省级传统村落形成了4个高密度聚集区,从地理区域分布来看,总体呈现出“东、北部密集,南、西部稀疏”的特征.

3 传统村落分布格局的成因分析

3.1 自然環境因素

1)海拔高程.地形地貌条件是影响传统村落空间分布最为重要的因素之一,高程是反映地貌特征主要因子.陕西地域狭长,地貌特征丰富多样,有高原、平原和山地等多种地形,其面积分布分别占全省土地中面积的45%,19%,36%.海拔和地形地貌特征是影响传统村落选址的重要因素.利用地理信息系统对不同高程下的传统村落进行统计,由图4、图5可以看出,陕西地区429个省级传统村落在不同高程上的分布具体如下:海拔高度在100~200 m,传统村落数量仅2个,占比0.5%;海拔高度在201~400 m,传统村落数量24个,占比5.5%;海拔高度在401~1 300 m,传统村落数量382个,占比91%;海拔高度大于1 300 m,传统村落数量13个,占比3.0%.从统计数据来看,传统村落的分布与高程并非简单的线性关系,陕北地区传统村落主要集中分布于东部区域,与河流水系分布高度重合,传统村落的空间分布具有明显的聚集特征,与黄土高原地形地貌的变化具有明显的相关性.关中地区传统村落的分布具有明显的线性分布特点,与其境内的水系分布走向一致.陕南地区山地较多,山地围合形成的盆地区域海拔相对较低,传统村落的分布具有明显聚集特征.因此,海拔过高或过低均不利于传统村落的形成发展,传统村落的空间分布区域受地形地貌和高程影响较为明显.

2)气候条件.气候条件决定了传统村落选址的适宜性,适宜的气候条件在农耕社会是农作物生长发育的先决条件.自然降水为土壤和农作物提供水分补充,对于农业发展尤为重要.陕北北部长城沿线属中温带季风气候,关中及陕北大部属暖温带季风气候,陕南属北亚热带季风气候.陕西省全域适宜的气候条件为农业生产奠定基础,为植物生长和森林资源的形成创造了有利条件,进一步为传统村落的繁衍生息提供了必要条件.

3)河流水系.水系可以为传统村落的形成和发展提供充足的生产生活水源,发达的水系条件也具有重要的交通运输功能.从图6可以看出,陕北地区、关中地区、陕南地区传统村落的分布均与河流水系具有明显的关联性,不论其是河流节点形成的聚集区,还是沿水系形成的线性分布,都能够判断出水系为传统村落稳定发展提供了基础条件.

3.2 社会经济因素

从表3 陕西省城市2021年GDP统计来看,陕北地区传统村落数量共计163个,约占全省38.%,仅榆林、延安两个城市的传统村落数量占比已高于全省1/3,2021年两市GDP总量占全省的25%.关中地区6市传统村落数量总计134个,约占全省31%,2021年6市GDP总量占全省的62%.陕南地区3市传统村落数量总计132个,约占全省31%,2021年6市GDP总量占全省的13%.从上述数据可以看出,社会经济水平与传统村落的发展有着必然关联.关中地区的农业资源、经济基础相较陕南、陕北地区更具优势,为传统村落的形成提供了良好的物质基础.改革开放与城镇化的快速发展,在一定程度上对传统村落的继承与发展也形成了影响,这也致使关中地区6市的传统村落数量仅占全省数量1/3,反而经济发展水平相对滞后的陕北、陕南地区由于开发强度较低,使得传统村落保存数量较高.由此可见,传统村落的演变发展过程中,城镇化建设的冲击也是影响其发展的重要因素,表明传统村落的空间分布与地区经济发展有着密切的关系,另一方面也体现出传统村落保护工作的迫切性和必要性.

3.3 历史文化因素

陕西文化区域的划分与行政区域划分相一致.陕北区域受气候条件、地貌特征的影响,形成了农、牧共生的聚落区,尤其是窑洞聚落更为突出,加之陕北为中国革命根据地,具有丰富的红色旅游文化资源.《史记》中记载关中地区有“沃野千里”和“天府之国”的美誉,从考古发现至今115万年的蓝田人开始,人们在这里世代繁衍.关中地区建立了11个历史王朝有1000多年的历史,具有深厚的文化积淀和丰富的历史文化遗存.陕南地区处于巴蜀文化、荆楚文化、秦汉文化的地缘交接地带,形成南北交融的多元文化特征.因此,陕西省级传统村落的分布除了在陕北、关中地区形成两大集中区外,在陕南地区也形成一个次集中区.

4 结论与建议

4.1 结论

本文通过大量实地调研和ArcGIS 10.8软件分析相融合方法,从自然环境、社会经济、历史文化等方面对陕西地区省级传统村落的分布成形态特征及其成因进行了分析,得出以下结论:

自然条件、经济基础、历史文化等因素对陕西地区传统村落的形成及其规模建制、分布特征、聚集程度等影响较大.陕西地区省级传统村落分布整体呈现为:水系发达、地势平坦、历史文化底蕴深厚的区域,其传统村落规模大、集中度高.陕西地区省级传统村落主要分布于榆林、渭南、安康及延安4个聚集区域,在陕西省三大地理区域分布相对比较均衡.陕西地区省级传统村落分布特征与其所处区域海拔和水系分布密切相关,传统村落的分布与高程并非简单地线性关系,传统村落的空间分布区域受地形地貌和高程影响较为明显;多邻近水源地或沿河流水系分布,地形地貌特征和河流水系分布直接影响陕西地区省级传统村落分布基本格局,地域文化、经济条件及历史文化等因素进一步促进了核心区域的形成.

4.2 展望

从未来保护与发展策略来看,陕北地区红色教育资源丰富,地域风貌、建筑形制特色突出,建议在地域风貌、人文建筑旅游开发的基础上,持续加强红色文化体验与研学,强化爱国主义基地建设.关中地区地处平原,交通便利,经济基础良好,历史文化资源丰富,可以打造以秦汉文化核心的地域村落形貌特征.陕南地区传统村落地处秦巴山地,生态资源丰富,自然风光良好,建议打造以巴蜀文化为核心的村落形貌特征,强化乡村旅游开发,促进传统村落的保护与发展.尤其是秦岭南麓地区,传统村落普遍具有生态环境优良、自然环境优美、绿色生态作物丰富等优势特征,开发建设过程中,应充分结合地域性特色,依据不同传统村落自身特点分类建设,依托优势资源开展乡村休闲旅游建设,促进人与自然和谐共生,重点推进城乡融合、乡村转型、乡村重构和乡村振兴等重大战略的顺利实施,实现生态保护与村落发展的双重目标.

参考文献:

[1] 张文君,张大玉,陈丹良.区域统筹视角下传统村落保护利用路径研究——以陕西省渭南市传统村落为例[J].华中建筑,2022,40(9):113.

[2] 康璟瑤,章锦河,胡欢,等.中国传统村落空间分布特征分析[J].地理科学进展,2016,35(7):839.

[3] 张若诗,戴宇婷,孙兆昕.传统村落保护开发的多维度情感关联评估方法研究——以安徽黄山市歙县阳产土楼为例[J].建筑学报,2022(S1):231.

[4] 陈炳合,塞尔江·哈力克.传统村落保护与旅游发展问题探究——以喀纳斯河谷地区为例[J].华中建筑,2022,40(6):164.

[5] 陈宝魁,徐子健,梁佳琪,等.江西省传统村落保护与开发研究[J].建筑与文化,2022(5):213.

[6] 吴开松,郭倩.文化生态视域下传统村落活态保护研究[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2022,40(3):114.

[7] 张若诗,戴宇婷,孙兆昕.传统村落保护开发的多维度情感关联评估方法研究——以安徽黄山市歙县阳产土楼为例[J].建筑学报,2022(S1):231.

[8] 夏青,罗彦,张兵.乡村建设为农民而建:传统村落保护的治理路径研究[J].规划师,2021,37(10):26.

[9] 张晶.美丽乡村建设背景下传统村落保护与发展策略探析[J].城市发展研究,2020,27(8):37.

[10] 吴平.贵州黔东南传统村落原真性保护与营造——基于美丽乡村建设目标的思考[J].贵州社会科学,2018(11):92.

[11] 叶茂盛,李早,王德才.基于美丽乡村建设视角的皖南传统村落空间结构特征[J].工业建筑,2018,48(5):89.

[12] 王淑佳,孙九霞.西南地区传统村落区域保护水平评价及影响因素[J].地理学报,2022,77(2):474.

[13] 蔡红霞,王立超,孙永刚,等.基于陕西省的乡镇界线标准画法探究[J].地理空间信息,2022,20(2):123.

[14] 冯亚芬,俞万源,雷汝林.广东省传统村落空间分布特征及影响因素研究[J].地理科学,2017,37(2):236.

[15] 李伯华,尹莎,刘沛林,等.湖南省传统村落空间分布特征及影响因素分析[J].经济地理,2015,35(2):189.

[16] 郭文炯,吕敏娟.山西传统村落区位特征研究[J].中国名城,2016(11):51.

[17] 张卓然,唐晓岚,贾艳艳.保护地空间分布特征与影响因素分析——以长江中下游为例[J].安徽农业大学学报,2017,44(3):439.

[18] 袁少雄,唐光良,张虹鸥,等.广东传统村落空间分布格局及其民系特征[J].热带地理,2017,37(3):318.

[19] 汪兴毅,管欣,丁晶晶.安徽省传统村落空间分布特征及解析[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2017,26(2):19.

[20] 王慧,罗明丽.基于个性化的江西省乡村旅游空间分布及评价[J].中国农业资源与区划,2019,40(9):269.

[21] 向远林,曹明明,闫芳,等.陕西传统村落的时空特征及其保护策略[J].城市发展研究,2019,26(12):27.

[22] 杜春兰,林立揩.基于产业融合的乡村景观变迁——以淘宝村为例[J].中国园林,2019,35(4):75.

[23] 宋悦溢,张帆,丁彦芬.均质化的特异性:乡村景观同质化现象的根源剖析[J].现代城市研究,2022(8):110.

[24] 秦柯,孟祥彬,刘黎明,等.基于中国传统文化审美视角的乡村景观意象营造研究[J].中国园林,2022,38(6):18.

[25] 杨建辉,周天新,聂祯,等.黄土高原(陕西)传统村落典型三生空间模式[J].风景园林,2022,29(7):118.

[26] 宋辉.旅游导向型传统村落营建模式及参与式设计研究——以陕西关中韩城相里堡村为例[J].城市建筑,2021,29(7):110.

[27] 张鸽娟.系统动力学视角下陕西传统村落营建的多方参与机制及效应分析[J].城市发展研究,2020,26(1):58.

[28] 陈水映,梁学成,余东丰,等.传统村落向旅游特色小镇转型的驱动因素研究——以陕西袁家村为例[J].旅游学刊,2020,35(7):73.

[29] 刘奕君,刘玉亭,段德罡.关中地区窑洞型传统村落民居演变动力机制研究——以陕西柏社村为例[J].城乡规划,2020,35(4):75.

(责任编辑 武维宁)