项目沉浸式教学模式在高校设计类专业课程思政教学中的应用

--以乡土建筑空间设计课程为例

俞梅芳,赵 斌

(嘉兴大学 设计学院,浙江嘉兴 314001)

为了更好地实现专业教育促进高校学生思想价值塑造的目标,本文以乡土建筑空间设计课程为例,从课程学情与痛点、教学目标与思路出发,探究高校设计类课程思政项目沉浸式教学实践路径,最终实现学生的全面发展。

沉浸式教学法最初来源于心流理论:“心流即一个人完全沉浸在某种活动中,无视其他事物存在的状态。”[1]沉浸式教学法改变了传统说教式的教学方式,使学生从体验中获得知识,帮助学生沉浸在某一学习环境中,自主产生“接受、融入、改变、反思与收获”等一系列学习活动。沉浸式教学带给学生的除了知识学习外,更带来意想不到的学习感受和反思能力。

项目沉浸式教学以学生为中心,利用实践项目设置专题的教学内容,提出开放式问题,让学生组成合作小组,在教学内容与项目内容之间形成“全流程系统化”,由不同时间阶段且具有逻辑关系的项目内容整合而成教学内容,每一个项目阶段都有独立的学习目标,拥有各自的学习情境。这种教学方式将有效提升课程思政的效果,促进学生的思想塑造,提升他们的专业素养,有助于学生形成积极向上的主人翁意识和职业精神。[2]

一、乡土建筑空间设计项目沉浸式课程思政教学的必要性

在乡村振兴国家战略指导下,地方政府希望高校发挥师生集体智慧参与乡村建设、助力乡村发展,实现高校与乡村产教融合的深度合作。通过课程思政,培养学生的专业综合能力并让他们学以致用,通过设计的力量服务乡村发展,最终使他们成为有社会主人翁精神、有家国情怀的专业设计人才。

(一)学生对时尚前沿知识较敏锐,缺少对本土乡村知识的洞察力

在国际化设计浪潮影响下,以往的专业学习偏向培养学生拓宽国际化视野,学生对国际化、时尚化的知识学习能力强,敏锐度高。一些学生特别是来自城市的大学生对本土乡村知识知之甚少,对乡村振兴政策不太自信,对中华优秀传统文化营造智慧的关注度和洞察力略显不足。

(二)学生专业设计能力较好,缺乏乡村设计实践与体验机会

经过高校系统的设计教育后,学生具有较好的设计能力。随着国家对乡村振兴的重视,一大批优秀的乡村设计案例激发了他们的学习兴趣,他们希望有机会尝试,但因大部分学生缺乏乡村设计实践与体验机会,对于乡村设计与实践心生胆怯,对项目实操明显感到无力。

二、乡土建筑空间设计项目沉浸式课程思政教学的实施策略

(一)明确“学以致用”的教学目标

传统的专业课程思政教学通常以单声道的价值观传递为主,无法激起学生强烈的学习感悟。为了使课程中的专业内容与思政内容有效融合,在项目沉浸式教学过程中,应更关注学生主动融入与自发反思的学习过程,不能将课程思政目标仅仅定位在“工匠精神、创新能力培养、家国情怀”等表层,而应对思政目标进行更深层次的内涵剖析:应从“如何培养具有中国传统建筑文化精神的传承人,如何培养向世界传播中国传统建筑文化的宣讲人,如何培养在乡村建设一线努力的设计人”等方面在乡土建筑空间设计课程教学中对知识、能力、价值目标进行阐述。

1.知识与能力目标。学生能够列举乡土建筑的建造技术理论,能比较建筑材料与结构的特点,具备运用新技术开展乡土建筑空间设计的能力;掌握当代乡土建筑营造技术和设计技能,能根据村民的实际需求,解决形式、功能、技艺等问题;能开展跨学科、综合性的设计实践和建筑创作,培养批判性思维与综合能力。

2.课程思政价值目标。学生能够积极参与到乡村建设项目中,在学习过程中体会“自信、奉献、钻研、创新”的匠人精神;能遵循设计伦理,以传承、创新和发展的思路,注重人、建筑与乡村的协同发展,建立“科学、生态、人本”的乡土自然观;能够理解“设计服务乡村振兴”的深刻内涵,讲好中国传统的乡土建筑故事,在设计作品中展现“仁爱、奋进、和谐”的乡土建筑文化精神。

(二)构建“双向联动”的学习情境

学习情境是学习效果达成的前提条件,情境化教学强调学生的学习是知识建构的过程,学习过程不与情境脉络相分离,在实践与情境脉络的协商中合成。[4]情境改变有助于激发学生的探索欲和求知欲,是实现项目沉浸式学习的重要途径之一。

传统教学中,学生在乡土建筑空间设计课程学习过程中无法准确发现乡村实际问题,无法深入体会村民的真实需求,对课程知识的理解趋向于表面化、套路化。为了改变这一现象,在课程教学中可以构建校内、校外双向联动的学习情境,诠释“情境”的真实涵义,既有“场景”又有“情景”:教师带着学生走出课堂,把课堂搬进乡村,请村干部、乡贤、村民、建筑师为学生现场教学,相互交流;另外,把村干部、建筑师请进学校,平等互动,营造开放的教学氛围。从课前的调研访谈、场地测绘,到课中的方案设计、图纸表达,再到课后的校内外实践实训、团队合作,分别在乡村、课堂、企业等场地进行真实情境教学,学生在乡村情境中不再是旁观者,而是作为参与者浸润其中,促使他们在实践中产生“为什么做,为谁做,怎么做,做了有什么用”的学习反思,如图1。

图1 项目沉浸式课程思政教学模式示意图

(三)重组“同伴互学”的学习共同体

在教学实践中,同伴互学为学生提供了更多的相互支持和合作机会,提高了学生参与度,也增强了学生的学习动力,实现了组员优势互补、同伴互学共进的学习效果。为了更好地提升同伴互学的深度和广度,重组了“同伴共学”学习共同体。由“任课教师+学生+企业导师+乡贤”四方组成,教师不再是教学者,而是项目的引导者、参与者。教学过程中,坚持开放平等的交流形式,更好地促进学生与不同学习同伴间的沟通,让学生在学习过程中能畅所欲言,产生更多设计思维的碰撞。同时,鼓励教师团队分别穿插进入各学习小组提供学习支持,从不同角度给予学生不同的专业见解和经验分享,在学习过程中逐步形成教学相长的良好循环。

(四)搭建“筑学铸心”的教学内容

深入挖掘设计类专业课程教学内容中的思政元素,建立完善的思政元素库,构建全方位实施课程思政的平台和渠道,实现课内、课外沉浸式思政浸润,在沉浸式项目化全流程学习中,形成“乡土筑学、设计铸心”的价值目标提升。

1. 促进“专业+思政”教学内容一体化。为了更好地适应乡土建筑空间设计课程的项目化教学特点的需要,首先,项目化的教学内容要严格遵循教学大纲;其次,在教学过程中正视学生的主体性,充分利用专业课程的有效资源,梳理乡土建筑设计知识和中国乡土文化精神的共通点和关联点,系统设计教学策略和实施办法,将中国乡土文化教育融入课程思政教学过程中,贯穿于课程改革的各方面;[5]最后,围绕课程思政目标,促进专业课程内容与思政内容一体化,细化每一章节的价值目标,如图2。

已知PGRN主要在炎性反应[14-15]、神经退行性疾病[16-17]和细胞损伤修复中发挥重要作用[18]。而在肿瘤中PGRN能够促进肿瘤细胞的增殖、侵袭和迁移[19]。在药物治疗方面,有报道显示,PGRN可影响细胞对替莫唑胺的敏感性;但在内分泌治疗抵抗中,PGRN的作用尚未见相关报道。目前已知PGRN能够抑制内质网应激导致的细胞凋亡[20],那么在内分泌药物抵抗方面是否也存在相似机制?本研究在细胞水平模拟临床上产生的他莫昔芬抵抗,通过比较敏感细胞与耐药细胞中PGRN的表达水平,研究PGRN表达对他莫昔芬耐药的作用,具有一定的新意。

图2 专业课程内容与课程思政内容一体化示意图

2.搭建思政教学内容学习库。通过超星SPOC搭建思政教学内容学习库,包含“往届真实项目案例经验库”“中国优秀乡村案例库”“中国乡建设计师作品库”和“其他学习库”,为课程提供充足的课外拓展内容:“往届真实项目案例经验库”集合了近年来师生共同完成的项目,作为课程素材为专业学习提供参考;“中国优秀乡村案例库”集合了国内已完成的优秀设计案例,为课程带来教学素材;“中国乡建设计师作品库”集合了中国乡建的开拓者和领头人的作品,在课堂上将为学生讲述中国乡建人的故事,激励学生向榜样学习;“其他学习库”集合了目前国内较好的乡建栏目和讲座资料,为学生课前、课后的预习、复习带来充足的选择。同时,不断更新这些学习库的内容,将专业知识与课程价值目标有机融合,充分展现中国乡土文化中的匠人精神、乡土自然观以及乡土建筑文化精神等价值目标。

(五)拓展“开放共享”的教学组织

在课程教学中,学生以项目参与者、合作者的身份,以开放的学习心态融入项目学习中。教师以“我为乡村振兴做设计”为主题开展多元教学组织,以真实项目、真实情境、真实问题和真实实施过程搭建多元共享学习平台,实现学生高阶能力和自我价值的提升。

1.教学组织。按照设计企业流程与标准,用项目化特点将教学阶段分为项目选题、项目发布、项目设计、作业转化作品、作品转化产品、自我成就六个阶段(如图3),并通过专业化教学内容、系统化教学活动、多学科教学团队、正向反馈等方面将各个阶段紧密结合、环环相扣、由浅入深、循序渐进,通过筑学链实现学生能力目标提升,通过铸心链让学生在学习过程中体会到成就感,最终实现“乡土筑学、设计铸心”项目的沉浸式教学目标。[6]

图3 课程教学环节示意图

2.具体教学设计。为了让学生更好地融入设计项目中,针对六个教学环节的学习目标和需求,设计不同的教学活动,充分发挥教师团队力量,激发学生内在潜力,提供开放的学习平台。借助数字化技术,对课前、课中、课后教学方法和手段进行优化设计,确保不同阶段教学活动的目标达成,具体教学设计如图4。

图4 具体教学设计示意图

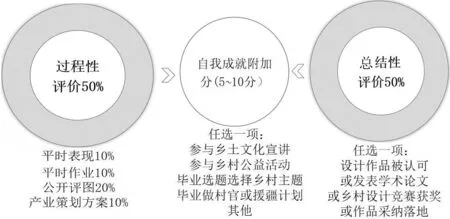

(六)建构“自我成就”的正向评价

开展系统的课程评价对于学生学习目标达成具有重要意义,专业评价与课程思政评价需要有翔实的规划。[7]在动态变化过程中,难以量化课程思政的效果;在单一的课程评价体系,也很难评判学生逐步发展的成长过程。为解决这些问题,在教学过程中,应建构“自我成就”正向激励的专业课程思政评价方式,不再通过量化固定模式评价学生,而是通过正向激励、鼓励、引导的方式让学生达成自我认知。教师团队应通过正向反馈和激励的方式不断帮助学生形成价值目标。因此,在过程性评价(50%)、总结性评价(50%)课程评价之外额外增加自我成就附加分(5~10分),学生在完成课程作业之外可通过课外参与乡土文化宣讲、参与乡村公益活动、毕业设计选择乡村主题、报名参与村官和援疆计划等途径获得自我成就附加分,如图5。

图5 以“自我成就”正向激励的专业和课程思政评价方式示意图

另外,根据课程中每一个学习阶段的课程内容,在评价主体、评价内容方面采用多元化评价方式,促进学生专业能力的持续提升,如图6。

图6 多元化评价方式示意图

三、项目沉浸式课程思政教学的实施效果

将课程思政元素与教学内容设计相互融合,将思政教学贯穿课程全程,真正实现师生沉浸式学习成长,在“乡土筑学、设计铸心”的课程思政教学思路引导下,在知识传授、价值塑造中获得良好的效果。[8]

在“筑学”知识传授层面上,学生真正融入乡村环境,与村民、设计师一起共同研究探讨乡土建筑设计建造技术,在设计实践中不仅提升了高阶能力,也最大程度地激发了学生对精益求精的中国乡土建筑匠人精神的崇敬,从“被动学习”转变为“主动学习”,学生的设计作业在乡村得到实施、建造,设计作品在竞赛中获奖,受到各界的好评 。

在“铸心”价值塑造层面上,引导学生突破“为了设计而设计”的误区,为学生建立“设计服务乡村振兴”的创新设计思维,帮助他们理解乡土文化内涵,讲好中国传统“乡土建筑”故事,在设计作品中展现深厚的乡土建筑文化精神,促使更多的学生在毕业后积极投入国家乡村振兴事业中,通过担任援疆村官、乡村运营师、乡村文化宣讲师等,服务乡村文化与经济的全面发展。

总之,通过“项目沉浸式”教学,中国乡土建筑空间设计专业课程思政教学已不再限于单声道传递的教学层面,在设计赋能社会发展的驱动下,设计专业的学生将有更多的机会参与到社会服务中,学以致用,获得学习内生动力和价值感悟,实现“乡土筑学、设计铸心”课程思政价值目标。