不同烹饪方式对青薯9 号风味变化研究

◎ 宋国庆,徐瑞兰,辛世华,3

(1.宁夏工商职业技术学院,宁夏 银川 750021;2.银川职业技术学院,宁夏 银川 750021;3.宁夏大学 食品科学与工程学院,宁夏 银川 750021)

马铃薯(Solanum tuberosumL.)在我国种植面积广泛、产量高[1],人均年消费量不足50 kg。青薯9 号由青海省农科院2006 年选育,品种来源为(387521.3×Aphrodite),中晚熟品种,红皮黄肉,商品化率高,全国种植面积超2 万hm2[1]。青薯9 号中干物质含量约占1/4,淀粉含量约占1/5,维生素C 含量较高(100 g 鲜薯含23.3 mg 维生素C),易糊化,还原糖含量低[2]。

刺激味觉或嗅觉受体或特定的神经产生综合的生理响应被称为风味[3]。1974 年研究人员通过气相色谱-质谱-气味评估的方法确定2-甲基-3-乙基吡嗪是煮马铃薯加工后的特征香气物质[4];2001 年有研究人员分别用GC-MS 方法对不同品种马铃薯进行差异性分析(11 种烤制和8 种微波加热),指出脂质降解、美拉德反应和糖降解是挥发性物质的主要来源,并通过香气阈值分析得出吡嗪、癸醛和硫化物等是烤马铃薯中的主要香气物质[5],指出不同品种马铃薯化学成分和脂酶活性影响香气的释放;DUCKHAM 等[6]利用GC-MS 方法指出同一种马铃薯不同的烹饪方法是香气差异的来源。

本文选择气相离子迁移谱技术(Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry,GC-IMS),在 常温下检测挥发物质的成分。该方法是一种新的食品挥发化合物分析工具,能够提高复杂组分挥发物鉴定的灵敏度[7],已广泛用于复杂食品样品的研究,如橄榄油、蜂蜜、鸡蛋和干粮。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

青薯9 号马铃薯,宁夏农科院马铃薯研究所提供;色拉油,市售,昊裕公司。

1.2 仪器与设备

气相色谱离子迁移谱仪(FlavourSpec®),德国G.A.S.公司;MXT-5 型色谱柱(15 m×0.53 mm,1 μm);蒸烤箱(Convotherm®)、康福登组合一体灶具,德国P.T.E.公司;松下超低温冰箱;炸炉;电磁灶;格兰仕微波炉。

1.3 青薯9 号加工条件

将青薯9 号清洗去皮后,使用模具将原料统一裁切为3 cm×3 cm×1 cm,浸泡在水中防止氧化,随机分为6 组(每组不少于9 个)进行实验,烹饪后将样品冷却至室温,将煮、蒸、烤、炸、微波熟制后的马铃薯和生鲜样品分为两组,其中一组直接速冻(表1),空白样为空瓶,每组样品前加一个空气顶空瓶。

表1 青薯9 号加工条件表

1.4 GC-IMS 测定方法

1.4.1 气相离子迁移色谱的顶空条件

称量1 g 样品添加到20 mL 顶空采样瓶中。自动取样器的孵育温度为70 ℃,孵育时间为10 min。振荡加热,振荡速率为500 r·min-1,注射针温度75 ℃,进样400 μL;清洗时间5 s。对18 组数据(3 个平行×6 种样品)进行定性分析。

1.4.2 气相色谱条件

MXT-5 型色谱柱(15 m×0.53 mm,1 μm);色谱柱温度:70 ℃;载气:N2(纯度≥99.999%);载气流速:初始流速为2.0 mL·min-1,保持2 min,在第20 min 时将流速增至100.0 mL·min-1;总运行时间:20 min。

1.5 定性分析

使用FlavourSpec® 配套的Vocal 软件,调用Reporter、Gallery Plot、Dynamic PCA 3 个插件分析数据,通过对照数据库标准物的迁移时间进行内容物定性分析。

2 结果与分析

2.1 不同烹饪方式下青薯9 号香气成分分析

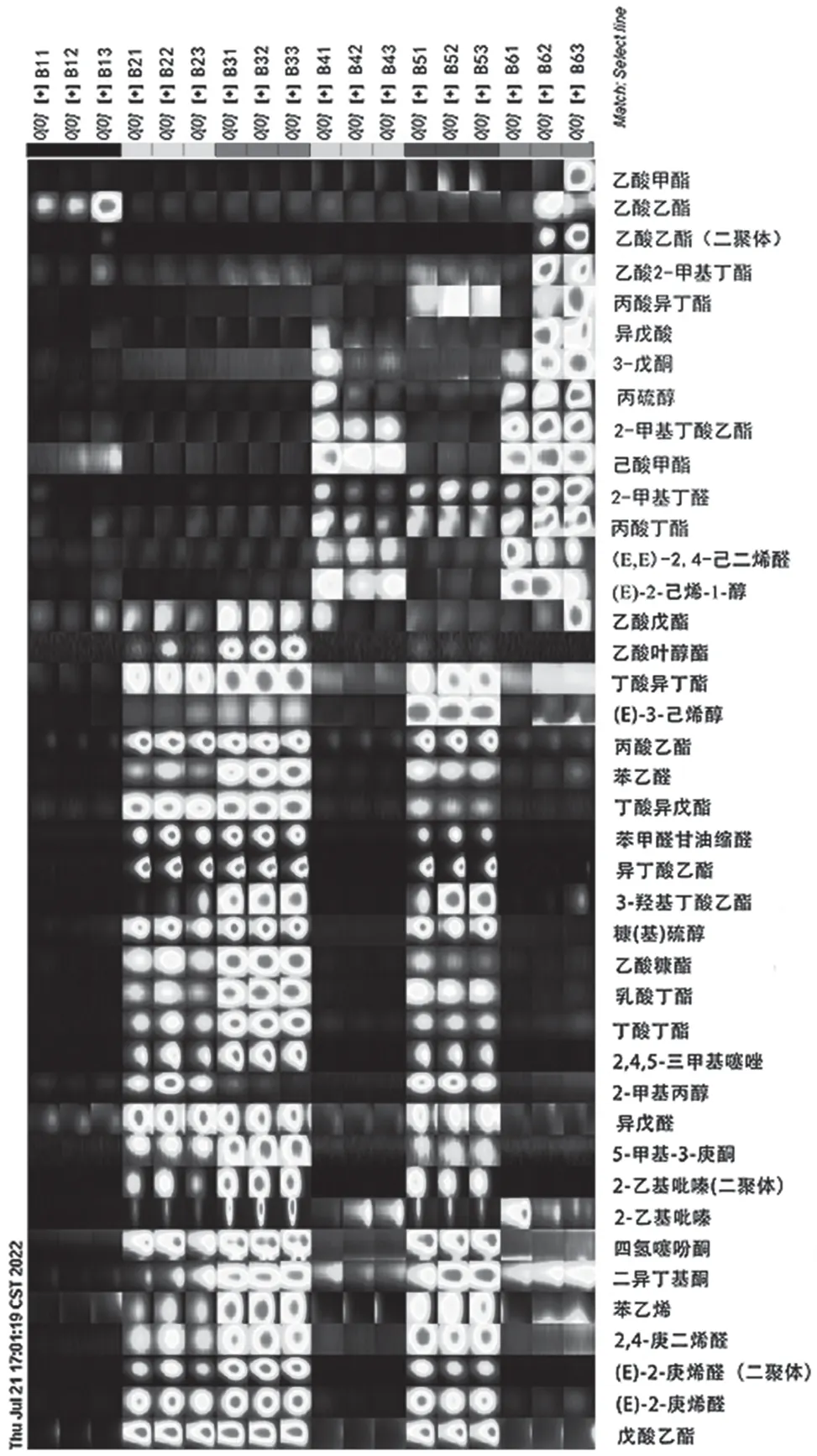

根据软件内置数据库,去除空气中的干扰挥发物,可以明确定性的挥发性成分共有41 种(单体及部分物质的二聚体),主要包括酯类19 种、醛类8 种、醇类5 种、酮4 种、酸类1 种、杂环芳香类4 种(吡嗪类2 种、噻唑类1 种、苯乙烯1 种)。

根据指纹图谱比对平行样重复度基本重合,所得到的实验数据可信度符合要求。本研究针对青薯9 号马铃薯在不同烹饪方式加工中产生的挥发性有机化合物,建立了其特征风味指纹图谱。每个化合物的信号越亮,信号强度越强,而信号越暗,信号强度越弱。图1 指纹图谱中,鲜切的生马铃薯挥发性物质数量极少,仅有酯类;马铃薯经过煮、蒸、炸加工后,挥发性物质丰富,主要有2-乙基吡嗪、苯甲醛甘油缩醛、(E)-2-庚烯醛、异戊醛、2,4,5-三甲基噻唑、糠(基)硫醇、丁酸异丁酯、5-甲基-3-庚酮、四氢噻吩酮和2,4-庚二烯醛等化合物;经过烤、微波加工后,挥发性物质种类与其他加热方式不同,主要是2-乙基吡嗪、(E)-2-己烯-1-醇、丙硫醇、(E,E)-2,4-己二烯醛和部分酯类化合物。

图1 不同烹饪方式青薯9 号的挥发性成分指纹图谱

吡嗪类化合物是烹饪过程中的风味物质,吡嗪类的产生主要来自美拉德反应和Strecker 降解反应,马铃薯加热过程产生的吡嗪类物质主要为2-乙基吡嗪。从加热介质的角度看,煮、蒸和炸在受热时都与空气隔绝,烤和微波都是暴露在空气中的。在空气隔绝的情况下,氨基酸受热分解产生了2,4,5-三甲基噻唑,这是煮、蒸和炸过程出现的特有的香气物质,而在空气中暴露的马铃薯烹饪时所产生的(E)-2-己烯-1-醇、丙硫醇和(E,E)-2,4-己二烯醛则是烤、微波加热过程中出现的香气物质。

马铃薯中的脂类易发生氧化反应转化为醛类,不同品种的马铃薯由于脂类和脂氧合酶的含量和数量有差异,从而使脂类和氨基酸形成特有的醛类化合物,为马铃薯带来特有的香气。α-氨基酸与α-二羰基化合物反应失去一分子CO2而成为少一个碳原子的醛类及氨基酮,该反应所生成的醛类和酮类物质如2-甲基丁醛、苯甲醛甘油缩醛等是产生香气的重要因素。JENSEN 等[8]研究发现,马铃薯在蒸煮过后出现的异味(Potato Off-Flavor,POF)与烯醛化合物和醛类化合物高度相关。

从GC-IMS 指纹图谱上可以看出,不同加工方式产生的挥发性物质数量存在差异,将挥发性成分进行分类得到图1。从不同加工方式对青薯9 号马铃薯形成挥发性物质的种类数量看,煮、蒸和炸为贡献挥发性物质最多的加工方法,这与生活中食用青薯9 号的烹饪方式高度一致。其中炸马铃薯使用的色拉油在加热时也会产生挥发性物质,因此挥发性物质的种类较多。进一步分析蒸、煮特有的风味物质,发现3-羟基丁酸乙酯是蒸马铃薯特有。

2.2 青薯9 号挥发性成分分析

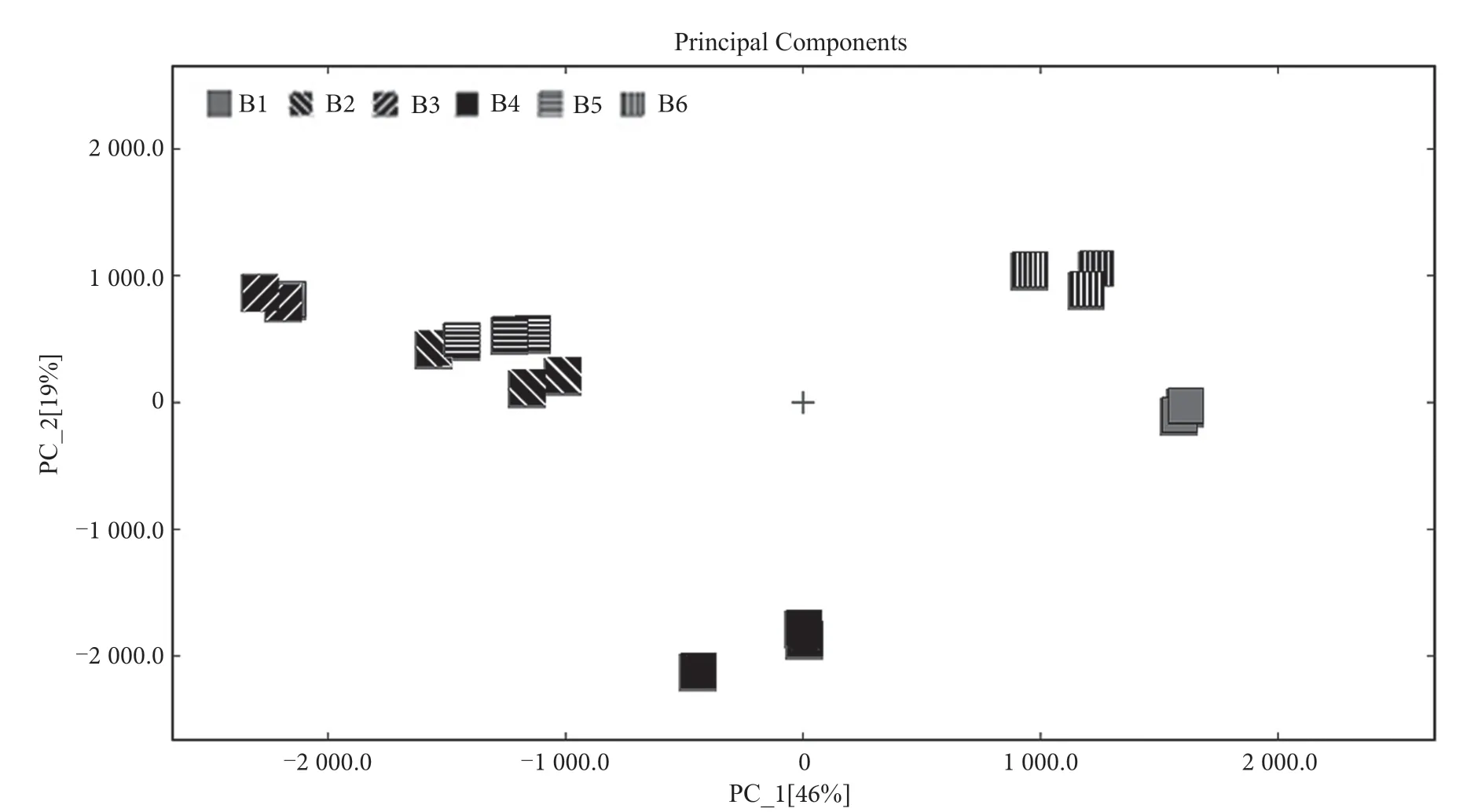

主成分分析是一种基于多元统计的检测方法,基于风味物质的信号强度进行数理统计,突出样品之间的差异。本研究将青薯9 号所有挥发性化合物的信号峰进行PCA 分析,以检测样品间挥发性物质是否有显著性差异。其中,主成分前两项贡献65%,说明通过主成分分析能够获取表征样品挥发性成分中的大部分信息,详见图2。不同加工方式有明显界限,加工完成的青薯9 号平行样品间有一定距离,主要与进样等待时间相关。从加工方式上看,蒸、煮和炸制的样品活性度高,样品间的重现性不好;烤制和微波处理的风味变化不显著,说明加工方式对风味形成有影响,马铃薯在加工后自身的风味随时间的推移仍在发生变化。

图2 不同烹饪方式的主成分分析正交图

3 结论与讨论

采用GC-IMS 技术对青薯9 号的挥发性气味物质进行分析,发现青薯9 号加工产生的风味物质主要归功于吡嗪、噻唑和醛类化合物。青薯9 号脂类和维生素C 含量相对较高,营养成分的差异也决定了其独特的风味。通过实验可知破坏马铃薯块茎结构后,风味持续发生变化,热加工并不能使马铃薯块茎保持相对稳定的物性条件。

烹饪加工对马铃薯的风味变化起到关键作用,结合相关文献[9]以及本文实验结果可以看出GC-IMS 在测定马铃薯风味上更接近食物自身的香气,分析用时短,能够更好地还原香气组分,且顶空进样能够避免萃取浓缩二次加热所带来的干扰组分。但是GC-IMS对于大分子量的挥发物质检出效果与GC-MS 存在差异,后续还需要进一步验证大分子醛、酮是否存在于马铃薯加工过程。