一场与齐长城的“长谈”

毕学文

齐长城,被誉为“中国长城之父”。战国之时,各诸侯国为赢得兼并战争的胜利,纷纷兴建自己的长城,一时蔚为风潮,而这股风潮正是由齐国带动而来。即使是修建时间较早的秦国东长城,也比齐长城晚了150年左右,齐长城当之无愧是中国最古老的长城。

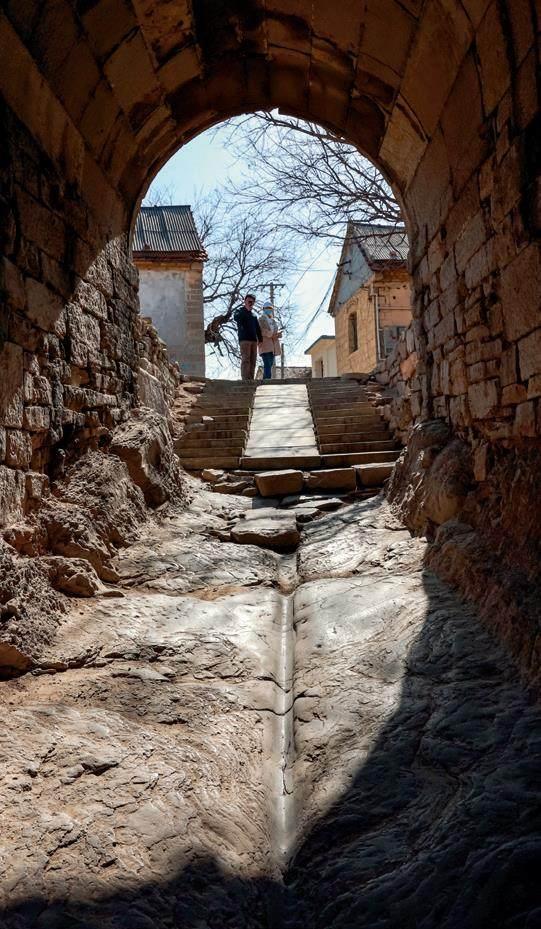

历史的烟云,总会无声无息地拂过对历史和现实有深度思考的人的内心。在孙伟庆和石光明两位热爱齐长城拍摄的摄影家眼里,齐长城不仅仅是一座风蚀斑驳的建筑,更是一种精神和力量的象征;在他们的摄影作品里,齐长城之壮美、之深远、之沧桑,被展现得淋漓尽致。“遥连泰岱盘坤轴,横锁青齐到海门”的雄姿,已然幻化成横亘齐鲁大地的根脉,护佑着苍生。孙伟庆坦陈近二十年来拍摄齐长城的心路历程。他说:“齐长城,一辈子的时间都拍不完。”

探秘齐长城是使命所系

“关注齐长城,始于20余年前一次偶然的采访经历。”时间回溯到20世纪90年代,山东泰安的5位退休老干部徒步用绳子把齐长城丈量了一遍。老干部们的壮举,给时任《淄博晚报》摄影记者的孙伟庆极大的触动,在对他们肃然起敬的同时,也唤起了孙伟庆对齐长城梦一般的痴迷和向往。经过几年的筹备,2005年底,已是摄影部主任的孙伟庆和几个同事一起,开始策划齐长城的采访和报道活动,并在次年的3月推出了《百天探访齐长城》大型专题报道,引起了全社会的广泛关注。

那次采访活动后,孙伟庆觉得自己多年的新闻摄影生涯,似乎又有了新的突破方向,那种“一眼千年”的奇妙感觉,让他着实按捺不住。他迫不及待地带上摄影装备,一次次奔向他日思夜想的齐长城。

“放眼望去,视野开阔,山峦叠翠,城墙古朴厚重的历史感扑面而来。心头涌上一种想大声呼喊的兴奋感,直击内心的感受前所未有,确实太震撼了。”孙伟庆至今还清晰地记得初次拍摄齐长城按下快门时的真切感受。比起青年时代在书本上看到的齐长城图片,他觉得自己亲眼看到的屹立于山峦之巅上的长城,才是“真正的齐长城”。他被视线所及巍峨万千的景象所触动,竟蹲在齐长城上连拍了三天,夜里是在城垛子上支起睡袋凑合着睡的,他还趁着夜色拍下了星空下的齐长城。

从济南的长清到青岛的黄岛,齐长城全程641.32公里,孙伟庆不知用脚丈量了多少次。从齐长城的起点,即被地理学家所称的“平阴地峡”,进入依山为势的钉头崖,孙伟庆被陡险峻峭的峰峦所震撼。据说,当年齐长城修到这里时,被悬崖峭壁所阻,工头如实上报被斩首。其头颅钉于悬崖之上,以警示修城者,可见齐长城钉头崖段有多么崎岖了。

孙伟庆是个不服输的人,当他了解到钉头崖是目前保存最好的一段齐长城遗址后,骨子里的那股韧劲,一下子把他的精气神顶了起来。为了拍好“顺山陡起、遇壑而伏”的景象,孙伟庆好几次差点滚落悬崖,但他全然不顾,一直拍到满意为止。18年,几十万幅齐长城照片,就是以这样一种坚韧不屈的意志和力量完成的。

拍好齐长城是寻文化之根

为了拍好齐长城,孙伟庆不间断地学习与齐长城有关的历史知识和每一地段的人文掌故,在他看来,齐长城沉淀下来的深厚文化底蕴,不仅值得自己学习一辈子,更为他在拍摄中能够准确捕捉到齐长城的灵魂和文脉,提供了取之不竭的文化涵养。

2007年3月,孙伟庆在淄川区太河镇幸福溜的最顶端,拍摄了一组《春到劈山》的图片。劈山,海拔700多米,因山脊上石崖中间有一道缝,如同刀劈,故称劈山。当夕阳的金光照射在劈山齐长城的垛顶上面时,原本灰色的墙一下子被染成了金色,齐长城瞬间就像苏醒过来了一样。那一刻,它不是一堵冰冷的墙,而是有温度的历史。

拍摄齐长城初期,最让人焦虑的是沿途的地名,因为那些古怪的地名,实在是拗口难记,从岚峪、张花峪、摩天岭,到荒尖子顶、蒿滩、南麦腰;从娘娘庙、霹雳尖、青石关,到黑虎寨、大崮顶、鸡叫山,孙伟庆随身带的本子上密密麻麻写满了地名。有的地段,他反反复复去拍摄,甚至去了不下几十次。去得多了,不仅对地名如数家珍,就连齐长城脚下每个村落的房舍朝向和植被种类,孙伟庆都已熟稔在心。

自拍摄齐长城以来,孙伟庆无时无刻不在观察和思考他所感知的长城,与之朝夕相处,物我之间竟有了一种难以名状的心灵契合,哪怕齐长城上的一把土、一块石头,他都会记得清清楚楚,有时甚至觉得可以坐下来,和古人促膝交谈。这些年,他对齐长城拍摄得越多,越发感到齊长城所传承的精神不可或缺,他想通过更多的表现形式,尝试更多的不一样的视角,填充更为生动的血肉进去,把齐长城外在的精神和内在的魂魄皆拍摄出来。

在把镜头聚焦齐长城遗址之外,孙伟庆更多地把镜头对准了齐长城沿线与齐长城有关的人们。赶着耕牛耙地的农民那历尽沧桑而坚毅的眼神,杜庄城堡下孤独牧羊人的笑容、长城铺村传唱孟姜女小调的老人、长城岭村赶鹅的小伙伴,还有齐长城研究者徒步考察沿途文物的身影,都和古老的长城脚下那烂漫的山花一起,呈现在他的摄影作品中。

保护齐长城是为传承民族魂

经常会有人问:“齐长城究竟代表的是一种什么样的文明?它给后人怎样的启示?”面对这些问题,孙伟庆的回答总是平静而自信的。他说:“齐长城作为一个巨大的历史文化载体,承载了太多的文化内涵和文化信息,波澜壮阔的中国长城建筑史是从齐长城写起的,而中国历史上绵延长久的筑城自守的和平主义文化传统,也肇始于齐长城。”从一定意义上来说,齐长城本身就是众志成城与守望和平的最古老的文化解读。

不难看出,痴迷于齐长城的巍峨壮阔和历史意蕴,孙伟庆的摄影人生已深深烙上了齐长城的印痕。只要登上齐长城,他浑身上下就涌动起一腔热血。就像一部人生宝典和富矿,拍摄齐长城的过程让孙伟庆感受到了历史的伟大,同时也深切地感到一个人生命的短暂和渺小。

“拍齐长城这么多年,总感觉照片少了些磅礴气势。”已担任淄博市摄影家协会主席的孙伟庆,恰在此时遇到了热爱航拍的石光明,他俩一拍即合,迅即开始了齐长城的航拍之旅。三年多航拍的日子,他们克服了种种艰辛困苦,夏顶烈日,冬踏冰雪;忍饥挨饿,无怨无悔,拍摄了几十万幅齐长城照片和大量的航拍延时素材,从地面到空中,想要的画面,都定格在他们的作品中。

在拍摄、整理和考证的岁月里,面对如此浩渺纷繁的文物遗迹的过去和现状,孙伟庆和石光明两人时常陷入深思和忧虑中:自然的侵蚀不可避免,但人为的破坏却令人揪心。在这个过程中,他们拜访了中国长城学会副会长、著名长城专家、《中国长城志》总主编董耀会教授等人,就齐长城摄影的文化价值、齐长城遗址的文化保护等课题进行了虚心求教,在认知上有了更高的提升,对保护齐长城、进一步凝聚中华民族的奋斗精神有了更宏大而深刻的领悟。

采访结束之际,孙伟庆在他和石光明的《齐长城》一书的扉页写下了这么一段话:“定格历史,是为探寻其文化价值;着手保护,才是恒久发展之根本。唯有这样,才能让齐长城这一‘齐鲁根脉’得以永续传承。”

齐长城还在那里,摄影师的镜头依然在追寻。

(编辑/李潇雨 设计/蔺震)