孙永才:高铁出海正当时

陈惟杉

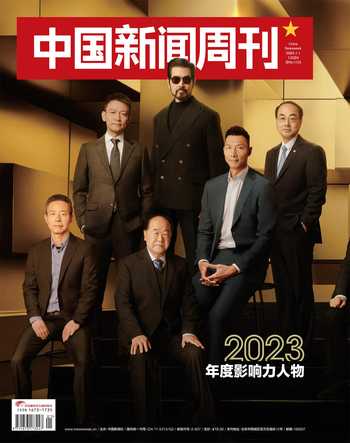

孙永才

2023年,高铁成为中国制造出海的明星产品。10月,雅万高铁投入商业运营,这条连接印尼首都雅加达和西爪哇省会万隆,全长142公里的铁路,是东南亚第一条高铁,也实现了中国高速动车组出口国外第一单。

“第一单”正是由中国中车旗下的四方股份公司完成,随后,中国中车斩获匈塞铁路项目订单,中国高铁动车组即将进入轨道交通标准最高、要求最严的欧洲市场。

在中国高铁出口于2023年取得历史性突破的背后,中国中车集团有限公司(下称“中国中车”)党委书记、董事长孙永才更愿意将此视为新时代:中国成为高铁新的竞赛规则的重要制定者、新的竞赛场地的重要主导者。

时间追溯至2004年年初,国务院审议通过《中长期铁路网规划》,提出建设1.2万公里以上“四纵四横”快速客运专线网。随后,“引进先进技术、联合设计生产、打造中国品牌”的铁路机车车辆装备现代化总体要求被明确,一场铁路建设热潮随之快速启动。

以时速200公里CRH2动车组为例,仅用时两年,我国便完成所有原始图纸、资料和技术标准的消化吸收,以及全面的试验研究,并针对我国铁路运营环境完成了110项优化设计,进行了长达6万公里线路运行试验。

在掌握时速200公里动车组研发制造技术的基础上,我国又向高速动车组发起“冲锋”,即CRH380系列高速动车组,其技术突破向来被视为攻坚克难的关键阶段。孙永才回忆,当时公司统配资源,相继攻克了动车组九大关键技术和十项配套技术,成功搭建时速200~250公里、时速300公里、时速350公里3个速度等级系列25个品种的动车组产品设计和制造平台。

通过一系列技术创新,CRH380系列高速动车组在运营速度、安全性、舒适性和节能环保等方面达到了世界先进水平。2008年8月1日,时速350公里“和谐号”动车组在京津城际铁路正式投入运营,标志着中国高速动车组开始跻身世界前列。

在孙永才眼中,高铁国产化就是从引进消化吸收再创新,到集成创新,再到自主创新的过程。他告诉《中国新闻周刊》,“集成创新不是简单的技术拼盘,而是在对引进技术充分消化吸收基础上,通过创新体系升级、掌握核心技术和技术的深度融合,进而实现全面自主创新,研发更有技术优势和竞争力的产品。”

“复兴号”系列高速动车组就是中车发力集成创新和自主创新,实现后发优势的典型案例,也是从“追赶”到“领跑”的关键一步。

2016年6月,我国成功自主研发具有完全知识产权的新一代标准高速动车组,并于一年后被正式命名为“复兴号”。“复兴号”从2012年启动研发到最终定型,历时5年时间,历经503项仿真计算,5278项地面试验,2362项线路试验。

孙永才向《中国新闻周刊》举例说,在世界高速列车领域,安全防护是一项技术“制高点”,当列车发生意外碰撞时,通过吸能装置吸收撞击能量,最大限度地降低碰撞损害。“复兴号”碰撞安全防护系统的研发,整整用了五年时间。为了突破关键技术,研发团队前后研究了几百种不同的结构,进行了上千次的仿真计算和近百次的试验验证,仅仿真计算生成的结果数据就高达20000G,模型的单元数量达千万级,成功验证了由我国自主研发的高速动车组碰撞吸能系统的安全有效性。

2017年9月,“复兴号”动车组在京沪高铁以时速350公里运营,我国成为当时世界上高铁商业运营速度最高的国家。相比于不断攀升的运营时速,更重要的是这标志着高铁发展进入“中国标准动车组”时代,在动车组安全可靠、智能化、节能环保等技术领域建立起一套“中国技术标准”。最终在254项重要标准中,中国标准占到84%,11个系统96项主要设备采用了统一的中国标准和型号,实现平台产品的零部件互换。

而谈及高铁国产化历程中最为难忘的时刻,孙永才毫不犹豫地提及,是2019年12月30日“复兴号”智能型高速动车组在京张高铁投入运营,在世界上首次实现时速350公里自动驾驶,具备车站自动发车、区间自动运行、到站自动停车、车门自动控制等功能,这标志中国高铁进入智能化时代。

从最初的CRH2,到CRH380系列,再到如今的“复兴号”系列,外界习惯于以动车组达到的时速标识高铁国产化进程的不同阶段,而这一进程远未结束。

2023年6月28日在湄洲湾跨海大桥,试验列车以单列时速453公里、相对交会时速891公里运行,这标志着CR450动车组研制取得阶段性成果,为“CR450科技创新工程”的顺利实施打下了坚实基础。

2004年至今,伴随高铁国产化的20年,2015年由南北车合并而来的中国中車已经成为轨道交通装备行业全球规模第一的企业。孙永才曾经说过,“中车的能力就是整合聚集资源的能力和集中力量办大事的能力。”如今,中国中车正将这种能力向世界输出。

目前,我国已经成为高铁运营里程最长、运营速度最快、在线数量最多、运营强度最高、安全运营最久、运输能力最强、运营环境最复杂的国家。

截至2023年11月30日,全国铁路营业里程超15.55万公里,其中高铁4.37万公里。而据2023年1~11月的数据,全国铁路固定资产投资完成6407亿元,同比增长7.4%。显然,我国铁路投资仍然保持着相当强度,从高速增长走向高质量发展,这也是我国铁路发展的大势所趋。

在这样的投资强度下,我国铁路装备购置投入保持相对稳定,这为中国中车创造了良好的国内市场氛围,而另一方面,中国中车也愈发重视将目光投向海外市场。

中国成为高铁新的竞赛规则的重要制定者、新的竞赛场地的重要主导者。

2023年,中国高铁走出去“第一单”——雅万高铁在印尼当地跑出350公里的时速,并且在10月投入商业运营。雅万高铁动车组正是基于时速350公里复兴号动车组的技术平台,为印尼量身打造的高铁列车。

“第一单”能够达成,首先便基于我国拥有“复兴号”自主知识产权,并形成中国标准体系。中国标准也意味着更强的兼容性,线路最长、跨度最广、气候最多变、环境最复杂,世界上没有哪个国家比中国的高铁运营条件更加多元。

在此基础上,中国中车为印尼提供了量身定制的产品和服务。孙永才告诉《中国新闻周刊》,团队最初去往当地开展调研,发现面臨两大难题:雅万高铁穿行低纬度地区,常年高温高湿高盐雾;全线长大坡道占比达到15.6%,其中坡度在30‰以上的坡道有6.6公里。

从2018年3月起,研发团队在印尼雅加达进行了整整两年的现场户外试验,列车车体材料通过了2000个小时的耐盐雾测试,验证时间是以往动车组的1.5倍。根据现场获得的试验数据,定制了一揽子列车防腐优化方案,这种高标准的防腐蚀设计,能让列车在30年寿命周期内保持结构安全可靠。而为了应对雅万高铁长大坡道,研发团队为动车组设置了“高加速”模式,列车启动牵引力提升约45%。即使损失一半动力,动车组也能在30‰大坡道上实现安全启动和自运行。

2023年召开第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,中国中车匈塞铁路项目签约,中国高速动车组将首次出口欧洲。

欧洲是“火车的故乡”,也与北美同为目前对轨道交通标准最高、要求最严的地区。在匈塞铁路项目签约前,2021年,首列由我国自主研制、满足欧盟技术标准的双层动车组出口欧洲,服务奥地利、德国、匈牙利等5个国家。双层动车组采用6节编组的基本形式,最大载客1280人,较单层车运量提高30%至35%。而载客量的大幅提升得益于轻量化设计,整车重量相对单层车仅增重10%左右。

海外业务日益成为中车业务版图中的重要一极。“近年来,中车海外市场收入保持在每年200亿元以上,约占企业总营业收入的10%左右。国际化是加快建设世界一流企业的必由之路。”他总结。

合作共赢、共同发展是世界各国的共同追求。孙永才将中国中车最重要的出海经验总结为“五本经营”,即本地化制造、本地化采购、本地化用工、本地化服务、本地化营销。

如今,中国中车已经在全球布局18家海外研发机构、74家境外子公司(其中全资子公司48家、控股子公司26家),产品和服务遍布全球六大洲116个国家和地区。

孙永才向记者介绍了中国中车在马来西亚的本地化经营经验。从2010年38列米轨城际列车出口至马来西亚,中国中车开启了与马来西亚共建共享轨道交通产业的发展之路。动车组、轻轨等多种产品陆续落地,建立工厂,聘用本地员工,培育近千名专业人才,并培养了一批优质的本地供应商。

“当地一家玻璃生产企业此前的业务是为建筑行业提供玻璃。在中国中车的帮助指导下,该企业投资兴建了无尘粘接房,不断提高生产技术标准,最终拥有了粘接资质,成为轨道交通行业客室玻璃供应商。通过中国中车多年的孵化,马来西亚已成为东盟第一家拥有较全轨道交通装备产业链的国家。”孙永才说,他希望这样的故事更多地在海外市场发生,为高质量共建“一带一路”贡献力量。

中国高端轨道交通产品,都来自他所领导的这家大型企业。他不仅见证了中国铁路的发展,也成就了中国高铁走向世界的梦想。从2012年启动复兴号动车组研制,到中国高铁成功出海,只有短短十年时间。从蒙内铁路、中老铁路到雅万高铁,这家企业的出口版图已覆盖到世界116个国家和地区。他带领企业坚持创新驱动,坚持可持续发展,不断为中国高铁这张国家名片赋予新的内涵。

中国中车集团有限公司党委书记、董事长。2018年被授予改革先锋称号,2019年被评为“最美奋斗者”。