传承长江千年文脉

莫砺锋

长江是中国第一大河, 长达六千四百零三公里。据宋祁《释俗》记载,中国古代『南方之人谓水皆曰江,北方之人谓水皆曰河』,于是流经中国北方的一条大河被叫作『河』,后来又称『大河』『黄河』。流经中国南方的一条大河被叫作『江』,后来又称『大江』『长江』『扬子江』。有趣的是:无论从自然地理还是人文历史的角度来看,『长江』都在不断地变得更长。就前者而言,由长江挟带的巨量泥沙冲积而成的三角洲不断向东扩展,先秦时期的长江入海口位于现在的镇江、扬州之间,如今则已东移一百多公里。所以唐诗中的『海门』是指镇江附近的一座江中小山,如今的『海门』却是南通市东南的一个地名。就后者而言,古人都认为岷江是长江的源头,直到明末的徐霞客才探明金沙江是真正的长江源头,后者要比前者长出二千多公里。长江真是一条生机勃勃、永葆青春的大江,它的生命力何其充沛!

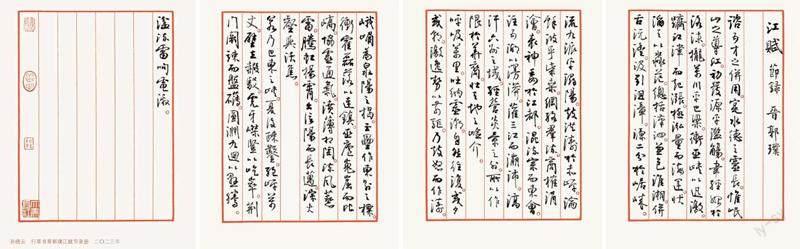

万里长江从西往东奔向大海,它流经的地形地貌非常丰富,沿途景观则是千姿百态。我们按照古人眼中长江从上游到下游的顺序来看,最近源头的是岷江,它是苏轼的家乡,苏轼诗中把它称为『玻璃江』,就是江水非常清澈,江流十分平稳。长江流到中游,流经三峡,杜甫诗里说『高江急峡雷霆斗,古木苍藤日月昏』,气势非常雄壮。再往下是江汉平原,正如李白在庐山顶上所看到的『登高壮观天地间,大江茫茫去不还。黄云万里动风色,白波九道流雪山』。江面非常宽广,江流也比较平稳。再往下就流到了南京那一带,江面更加开阔,水流更平缓。南朝诗人谢朓把它描写成:『余霞散成绮,澄江静如练。』可见长江的每一段都呈现出气象万千的奇丽风光,都得到古代诗人的衷情赞美。只有金沙江的情形稍有不同,古人还没意识到它是长江之源,加上其流域比较偏僻荒远,于是就很少得到诗人的赞美。例如元代诗人李京云:『雨中夜过金沙江,五月渡泸即此地。两厓峻极若登天,下视此江如井里。』明代大诗人杨慎被朝廷流放云南,曾多次渡过金沙江,但他也将此江视为荒远的不毛之地,远不如其家乡的嘉陵江那样亲切。其《宿金沙江》云:『往年曾向嘉陵宿,驿楼东畔阑干曲。江声彻夜搅离愁,月色中天照幽独。岂意飘零瘴海头,嘉陵回首转悠悠。江声月色那堪说,肠断金沙万里楼。』所以我们暂时搁置金沙江,而将古人吟咏长江风光的诗赋作品编为第一辑,题曰『一泻千里,东奔入海』。

除了干流之外,长江奔流入海的途中有九流百派不断地注入,流域面积超过一万平方公里的支流多达四十八条,其中如岷江、嘉陵江、汉江、湘江和赣江自身便是波浪滔滔的大河。如果把长江看成束在中国腰间的一根宝带,这些支流便是缀在宝带上的丝绦,而烟波浩渺的洞庭湖与鄱阳湖便是系在宝带上的两颗明珠。这些支流和湖泊与长江干流一样,同样具有千姿百态的奇丽风光,同样引得古往今来的文人墨客为之倾倒。只要检阅《历代赋汇》,便可发现古代赋家描写长江景点的赋作美不胜收,诸如巫山、滟滪堆、汉江、湘江、洞庭湖、鄱阳湖、石钟山、庐山、大孤山、荆门、金山、焦山等,无不有赋作流传。至于历代诗人吟咏沿江风光的诗词作品,更是不计其数。我们精选古人吟咏长江支流及其蓄水湖泊的诗赋作品编成第二辑,题曰『五湖九派,气象万千』。

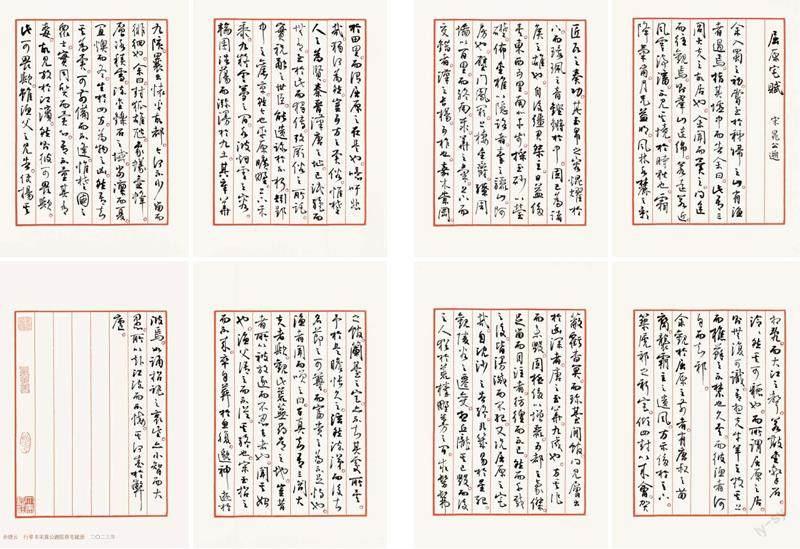

与黄河流域一样, 长江流域也是中华文化的发祥地。从公元前七千年开始,先民们就在长江流域筚路蓝缕,相继创造了包括河姆渡文化、马家浜文化、崧泽文化、良渚文化在内的长江文化。及至周代的泰伯、仲雍南奔江南,以及两晋之际、唐代安史之乱和南北宋之交三次大规模的衣冠南渡,长江文化中又不断地渗入中原文明的因素,从而形成气象万千的人文景观。这种人文景观最重要的物质载体,便是矗立在长江沿岸的历代建筑物,例如号称江南四大楼的岳阳楼、黄鹤楼、滕王阁和阅江楼,以及无数的佛庙道观,还有纪念历代名人的故居或祠堂,它们与长江的壮丽风光交相辉映,成为长江景观不可分割的组成部分。这些历史遗迹往往与古代的兴亡故事密切相关,是许多历史人物卧龙跃马的人生舞台。后代文人墨客在这些人文景点瞻仰凭吊,更留下无数的诗赋名篇,单是岳阳楼,便有孟浩然与杜甫的不朽题诗,还有范仲淹的千古名文。我们把此类诗赋编成第三辑,题曰『人文景观,流光溢彩』。

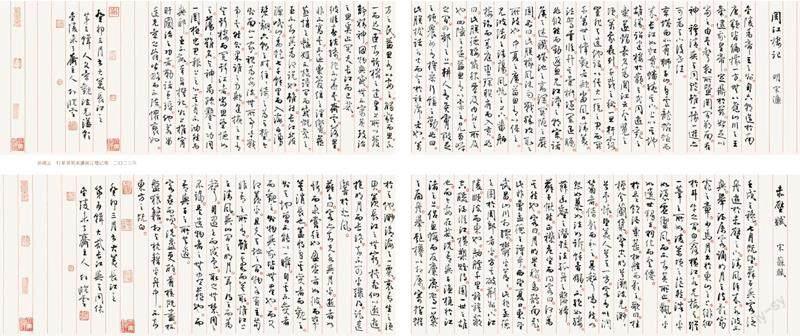

万里长江及其流域内的支流、湖泊,为中华民族提供了舟楫交通之利。当古人沿着长江或顺流直下而喜其迅疾,或溯源而上而畏其艰阻,就会激发诗情而对着滔滔江水放声歌唱。即使那些商人、船夫或因缺乏诗才而不能吟诗作赋,也有文人代其抒情。诸如李白的『十六君远行,瞿塘滟滪堆。五月不可触,猿声天上哀』,便是对因经商而冒险过峡的商人及其妻子的深切同情。又如杜甫的『蜀麻吴盐自古通,万斛之舟行若风。长年三老长歌里,白昼摊钱高浪中』,便是对行舟于三峡的船夫艄公的热情歌颂。而白居易的『同是天涯沦落人,相逢何必曾相识』,也是对那位流落在浔阳江头的商人妇而倾吐的深情诗句。至于文人墨客自己行舟长江时,则更是感慨万千,诗情喷涌。李白仗剑出蜀,乘舟东下,展开在他面前的人生前景就像初出三峡的长江一样广阔无垠。试读其『月出峨眉照沧海,与人万里长相随』之句,其豪迈心情与滔滔江水一样激荡奋发。苏轼家住岷江之畔,当他登临长江下游的金山寺时,慷慨吟诗道:『我家江水初发源,宦游直送江入海。』晚年的杜甫乘着一叶扁舟沿江漂流,自叹『飘飘何所似,天地一沙鸥』。南谪的苏轼在赣江的十八滩头冒险行舟,自叹『便合与官充水手,此生何止略知津』!如果文人在江边相逢相别,无论是李白在黄鹤楼饯别孟浩然,还是王昌龄在芙蓉楼送辛渐,都产生了传诵千古的不朽名篇。我们把这些作品编成第四辑,题曰『江声万里,歌咏千秋』。

水是自然界最奇妙的物质,它随物赋形,与物无争。它柔若无骨,却无坚不摧。老子说:『上善若水,水善利万物而不争。』孔子说『智者乐水』,还赞叹说:『水哉水哉!』万里江河更能启迪人们的哲思,孔子说:『逝者如斯夫,不舍昼夜。』就是时间就像滔滔不绝的河水,一去不复返,从中推导出自强不息的人生理念。长江堪称中国首屈一指的『大水』,所以古人都重视抉发长江蕴含的意义。古代赋家如郭璞在《江赋》中颂扬长江云『咨五才之并用,实水德之灵长』,又云『保不亏而永固,禀元气于灵和』。至于古代的诗人,更是从生活实际出发,来体认长江对自身人生意义的启迪。李白轻舟下峡后朗吟『两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山』,诗中寄托着突破艰险、追求自由的人生意志。杜甫在《长江》中赞叹说:『浩浩终不息,乃知东极临。众流归海意,万国奉君心。』诗中寄寓着他对祖国统一的伟大理想。最熟悉长江,最理解长江的古代文人则首推苏轼。苏轼一生漂泊江湖,与长江更是结下不解之缘。苏轼人到中年时被流放到黄州,在长江边上的这座小城一住就是五年。他在长江边上徘徊、思考了整整五年,既参透了长江,也参透了人生。他在黄州写了关于长江的许多作品,其中最有代表意义的首推《赤壁赋》与《念奴娇·赤壁怀古》。《赤壁赋》中把孔子的名言『逝者如斯夫,不舍昼夜』改成『逝者如斯,而未尝往也』,这是对先哲格言的合理推扩,也是对长江最深刻的体认。江水奔流不息,但长江千古如斯。个人的生命转瞬即逝,但一代又一代的风流人物前仆后继,便形成永无终止的人类文明史。滔滔滚滚的长江消解了苏轼心中的苦闷,排除了人生空漠之感。正是在黄州的长江边上,苏轼实现了对现实人生苦难的精神超越,也实现了对诗意人生的终极追求。古人对长江意义的体认,以此最为深刻。如果说《赤壁赋》是苏轼对长江的理性思考,那么《念奴娇·赤壁懷古》就是苏轼对长江的感情寄托。尽管此词的结尾『人生如梦,一尊还酹江月』比较低沉,但其主题是对古代英雄人物的深情缅怀,这与大江东去的雄伟景象互相映衬,便奠定了全词的雄豪风格,堪称对长江的深情礼赞。我们把此类作品编成第五辑,题曰『大哉长江,与天同休』。

《大美长江》一书把描写长江的历代诗赋按内容分成五辑,只是着眼于其最重要的主题倾向,并希望读者因此获得眉目清晰的阅读印象。其实,五辑作品的内容互相交叉,彼此渗融,很难截然区分。举例而言,编入第一辑的张若虚《春江花月夜》,其主要篇幅却是描写长江的美丽风光,但关于离人思妇的内容又何尝不可归入第四辑?编入第二辑的李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》,其主要篇幅是描写庐山之奇丽景色,但诗人因此而兴隐逸志趣,其实也可归入第四辑。编入第三辑的范仲淹《岳阳楼记》堪称最著名的长江名楼记,但其中由『览物之情得无异乎』而引起的大段议论,与第四、五辑的主题皆紧密相关。编入第四辑的杜甫《旅夜书怀》的主题无疑是自伤漂泊,但诗中对长江夜景的描绘堪称千古独步,又何尝不能进入第一辑的选目?至于苏轼的《赤壁赋》及《念奴娇·赤壁怀古》,固因对长江精神的深刻领会而编入第五辑,但若论对长江美景的绝妙刻画与对人生感慨的淋漓抒发,归入第一辑或第四辑皆无不可。总而言之,长江具有取之不尽的丰富内涵,长江能激发诗人无穷的美好情思。就像九流百派终归大海一样,本书所选的众多诗赋作品归根结底皆是朝着同一个主题,那便是『大美长江』!