一帜独垂百代风

胡崇炜

今年是我国当代著名的老一辈书法家沈延毅先生诞辰一百二十周年。在这个时间节点上,辽沈书法界的同仁在用各种不同的形式,缅怀这位已故的前辈。

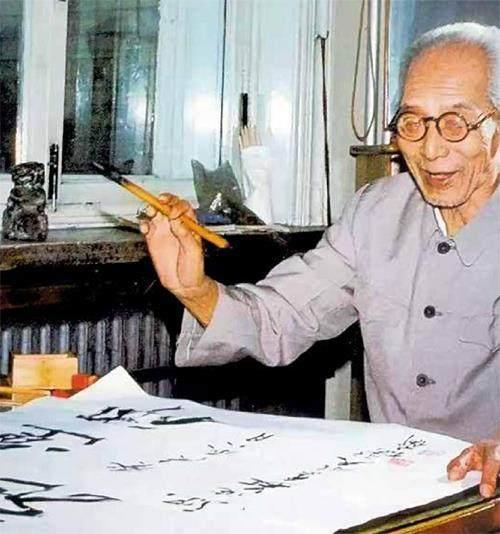

滴墨成殇,追不上回忆的脚步。转瞬之间,沈延毅先生已离开我们三十一年了,我作为辽宁书法的后来人,每每忆起一九九二年春节前的那次拜谒,总是心潮起伏。那是我与先生的第一次零距离相见,也是最后一次,节后不久先生就仙逝了。对于我来说,那是影响我一生的缘分,那一次先生给我写的『谦受益』和那张我站在老人家身后的照片就像无声的嘱托,成为我人生的座右铭,使我感到肩上神圣的责任。

沈延毅先生生前曾是中国书协第一届理事会的名誉理事、辽宁省书协第一任主席、辽宁省政协常委、沈阳市文史馆馆长。他毕生都在砚田中辛勤耕耘,融帖铸碑,创立了卓尔不群的『沈氏碑体书风』,成为当代成就非凡的书法大家。沈延毅先生艺高德劭,其艺术和人格之影响遍及辽沈地域,深受书法界的敬仰和爱戴。

沈延毅先生离开我们三十多年了,人们对他的崇敬之情没有一点点减弱,相反,就像他还在世一样,人们对他的书法、为人崇敬如初。我时常思考这个问题:沈延毅先生作为一个书法家,是如何赢得人们长久崇敬的呢?想来想去还是老子《道德经》中的那句话:『不失其所者久,死而不亡者寿。』除了他生前对他的评介文章,他逝世之后,社会各界以个人或组织的名义,通过写文章、出版作品集、举办研讨会、展览等形式纪念他的功绩,林林总总、不胜枚举。其中我印象比较深的有聂成文、牟心海、李仲元、张毓茂、王充闾、姚志忠、宋慧莹、孙炳悉、林晓鹏、姜荣贵、由智超、王丹、启翔、桑鹏兴、程与天、郭廷选、王政佳、齐作声等所写的纪念诗词文章;有沈鹏、聂成文、董文、祁毓麟、于庆霁、王荐、戴一光、王登科、梅墨生、陶尔圣、梁继、陈廷佑、徐光荣、张本义等的学术理论文章。这些贤达之士从不同角度研究沈延毅先生的艺术历程和学术思想,怀着敬仰之情纪念沈延毅先生之过往。

二〇〇三年,在沈延毅先生诞辰一百周年时,中国书协、辽宁省委宣传部、辽宁省文联和辽宁省书协联合举办纪念沈延毅诞辰一百周年系列活动。活动由三大部分组成:编辑出版纪念集;召开艺术座谈会;举办纪念书法展。记得时任中国书协分党组书记、驻会副主席张飙先生在纪念座谈会致辞时说:『沈延毅是辽宁的也是全国的,是当代的也是历史的。』十年后,中国书协于二〇一三年批准设立『全国沈延毅奖书法篆刻作品展』,入展作为加入中国书协条件之一。这个展览的首届是由辽宁海城市承办,获得了比较好的社会效益。后由于中宣部压缩艺术奖项,全国第二届沈延毅奖书法篆刻展回到辽宁由省里举办,由省书协具体承办,来稿数量和评奖数量与首届基本一致。通过『沈延毅奖』的举办,全国书法界对沈延毅先生有了越来越多的了解,其影响也随之扩大。二〇二二年五月,政协沈阳市委员会编辑了《沈延毅年谱》;二〇二二年十一月,沈阳市文史研究馆编辑了《沈延毅诗集》,这两部书的编印对进一步研究沈延毅先生的艺术思想和学术理念有着积极的意义。

综上所述,沈延毅先生为什么会在去世三十多年后还有这样大的影响力,还有无数的崇拜者,并成为辽沈书法界一面永久的旗帜?我认为主要有几个方面:

家学渊源

沈延毅先生去世后的三十一年间,辽沈大地的书法人自发地掀起了一股『沈延毅热』,对沈延毅先生的研究逐渐走向深入。以往我们了解的多是作为书法家的沈延毅先生,经过三十多年的研究,则呈现出了一个集文物专家、诗人、学者、书法家于一身的立体的沈延毅先生形象。

据《沈延毅年谱》记载,沈延毅于一九〇三年十二月二十一日出生在辽南盖平县(今营口盖州)城东十二里处的古台村。其父沈庆飏大喜,取幼名延蓉,字剑津。

沈氏一门以忠孝闻名乡里。沈焕章之妻张氏(沈延毅祖母)守节持家,心性素慈,教子甚严,她的事迹一度载入《奉天通志》,被尊为妇中之杰。当地举人陈先生仰慕张氏的淑德,慷慨解囊,帮家贫无法读书的沈庆飏开蒙入学。沈庆飏天资聪颖,他刻苦攻读经史,成为名播乡里的童生,与著名历史学家金毓黻曾有过交往。沈庆飏又善书法,初工于馆阁体,后宗李邕及何绍基。他思想进步,倡导开办新式学堂,十六岁时就在乡里开设私塾教书育人,在当地颇有名望。

沈庆飏耕读不辍,且长于诗文,尤善诗歌,经常与文人诗文唱和,又以文采斐然考取秀才、拔贡。就在沈庆飏梦想着学而优则仕时,清朝气数已尽,科举废止,沈庆飏伤怀感慨,每每赋诗题咏,之后便转而垦荒种田,置办田产和房舍,用优越的条件侍奉母亲、抚育子女。

沈门书香氤氲的氛围,深深影响着幼年的沈延毅。五岁时,见姐姐们练字,他也有模有样学着写,只要练字,他便不再淘气,如果不能满足他的练字要求,他反倒哭闹起来。

贺少群在文章《神笔》中记录一段趣事:一天,沈延毅想练字,姐姐们没在家,身边没有纸,他索性以墙为纸,挥笔书写。恰巧,伯父沈庆旭来串门,望着未干的墨迹,再看看沈延毅,连声赞叹:『好字!有神韵!

将来一定有大出息……』一九〇九年,七岁的沈延毅在父亲沈庆飏的指导下,学习《三字经》《百家姓》《千字文》《龙文鞭影》《幼学琼林》等蒙学读物,同时描红临帖。从这時起到十五岁,是沈延毅学书的第一阶段。他悉心临摹研习欧、褚、颜、柳诸家,作品形神兼备,结体、笔法初露峥嵘。我们在沈延毅从六十岁到八十岁所写的楷书作品中,仍然可见他深厚的唐楷功力。扎实的童子功,对他后来的书风形成起到了至关重要的作用。加之,父亲沈庆飏写得一手漂亮的『何绍基体』,时时口传心授,也深刻影响着沈延毅的艺术人生。一九一〇年,父亲沈庆飏不幸病故时,沈延毅已长成能够诵读诗文和经史、每日临池不辍的翩翩少年。沈延毅先生晚年有诗记载童年时期的用功情景:『心端笔正记童年,孜孜临摹日数篇。』沈延毅先生的女儿沈嫄谈道:『家父那时已将唐代各大名家碑帖临习殆尽,四书五经烂熟于心,唐诗宋词和历史古文,熟读强记,学艺匪浅。』

据《沈延毅年谱》记载,一九一七年冬,康有为为避祸曾寓居大连。时年沈延毅十四岁,经父引领在大连拜谒了康有为,他在康先生周围照应十余天,其聪慧机敏、一心向学的表现,深得康先生赏识。这般经历在沈延毅先生日后的诗句中有所展现:『童年十日前尘梦,沓渚楼头拜圣人。』

沈延毅先生终以魏碑体入行书名震书坛,与康有为的点拨有直接关系。康有为教示沈延毅『在唐楷之外,更应上溯魏晋,涵泳金石,方可大成』,这在学书方法上为其明确了方向。沈延毅先生诗云『毕竟南王逊北王』,是与康有为观点契同相承的。后来沈延毅悉搜魏碑,朝夕揣摩,展纸划肚,不辍临池,整合《石门铭》《郑文公》《张猛龙》《霍扬碑》等各路碑版之长,转益多师,并上追汉隶吉金,涵养线质,探屋漏虫蚀之笔,得浑穆高古之象,独行八表,雄视古今,遂成一代宗师。

启功先生生有诗赞沈延毅先生:『白山黑水气葱茏,振古人文大地同。不使龙门擅伊洛,如今魏法在辽东。』这是对沈延毅先生书坛地位的精准概括,也是对他的书法造诣最为允当的评价。

沈延毅先生家学深厚,又曾就读于民国大学、北京大学等知名学府,本就天赋异禀,再加上长期孜孜以求地学习,其文史、诗歌学养与书法珠联璧合、相得益彰、铢两悉称。

一九四九年,沈延毅先生时年四十七岁,被东北文物管理委员会聘为研究员,同年被东北博物馆(辽宁博物馆前身)聘为考古室研究员。担任研究员这个职务,不仅要有考古方面的专业水平,还要有丰厚的文史学养。沈延毅是五四时期的大學生,能诗文并写得一手好字,自然受到器重。杨仁恺先生曾回忆说:『予与公卓订交四十余载,彼此相知素稔,此公躯体魁梧,性情爽朗,尤擅八法,兼娴音律。』杨仁恺先生与沈延毅先生共事四十多年,他们所从事的是文博与文史工作,他们都是专业的文博与文史研究者,而书法则是他们的业余爱好之一。

二〇二二年,沈阳市文史馆组织编印了《沈延毅诗集》,诗集发行之时,举办了一个沈延毅诗词研讨会,辽沈地域的诗人、学者悉数到场,好评如潮。许多专家在研讨发言中说:『沈延毅的诗名被其书名所掩,他的诗古风古韵盎然,放在唐诗中其韵致也毫不逊色。』可见沈延毅先生的诗词联语水准相当了得。给我印象深刻的是七言诗《再观柳公权帖有感》中那句『风雨龙蛇惊蜕变,老来恣放化云烟』,一个『化』字道出了他一生求学与成就的根蒂。学者之学在『化』,他常说一句话:『飞蝶蛹化出』。沈延毅先生做学问、作诗歌、绘画、书法,他都是少年勤勉,思辨功成,其中蕴含的是一个『化』字。

研究沈延毅先生的治学之路与创作之路,给我们两点启示:一是凡大书家必是大学问家;二是凡治学,毋走常蹊,必须觅前人穷绝之境而攀登之。基于这样的理念,我们便会在沈延毅先生的书法创作中发现他独领风骚的艺术特质。首先,笔力雄强、力透纸背。先生少年时代曾受到过康有为的点拨,走上研习碑法的道路。出人意料的是,他没有学康有为的圆笔碑法,而是潜心于北碑之方骏,笔力劲健雄浑,力透纸背,笔法中蕴含着断金之力道。

其二,妙趣横生,古意盎然。北碑之妙,妙在拙朴天趣,妙在多姿多彩。先生之书处处凝结着古风古韵,其细节的玄妙、点画的奇异,处处彰显着北魏碑法不朽风范。

其三,不激不励,稳健自然。近些年随着网络的传播,在手机上时常看到先生挥毫作书的影像,那八面出锋的高妙技法挥洒出的是从容自在。软软的长锋羊毫在先生手中如锥画沙,或提或按、跌宕起伏如闲庭信步,稳健悠然如行云流水,笔锋所及之处,无不充满生机、动人心魄。

薪火相传

由于我的职业生涯前二十年参军在部队工作,所以与沈延毅先生接触得晚,了解沈延毅先生除了阅览各种相关资料外,基本都是通过曾经在沈延毅先生身边工作过的聂成文和姚志忠两位先生,我与他们请教关于沈老的一些往事时,这两位前辈总能给我讲出一些沈延毅先生授业传道的有趣故事和许多艺术观点,令我终生难忘。

从新中国成立到改革开放的三十年,书法没有作为一项独立的艺术而存在,在这个时期,沈延毅先生自觉地担起辽沈书法的传道授业之责。他在省内对有条件学习书法的文化部门工作人员主动办讲座辅导。比如姚志忠先生,就是一九五九年沈延毅先生在沈阳市工人文化宫给书法爱好者讲书法课时认识的,从此才有了与沈延毅先生近距离接触的机会,最后成为其入室弟子。

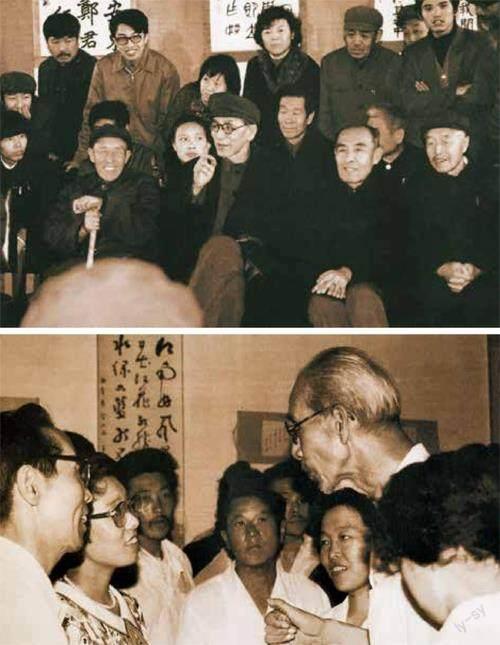

二十世纪六七十年代,沈延毅先生被下放到辽中农村插队落户。他白天出工,晚上不顾疲惫仍坚持作诗写字。在那个特殊的年代,先生对文化艺术的执着、坚守,宛如迎寒傲雪的梅花,给渴求知识、艺术的年轻人带来希望和动力。当时,很多年轻人一有空就跟先生学书法、学文化。先生不论环境如何,始终肩负培养年轻书法人才的责任。在条件十分艰苦的情况下,收下了姚志忠、宋慧莹、卢树勋、程与天等四位弟子。二十世纪八十年代初,先生回到沈城,身边更是弟子如云,当时『辽宁九畹』的其他几位成员如李仲元、聂成文,董文、郭子绪、王贺良、徐炽、孙德洲、陈复澄等书法家,先后都得到过沈延毅先生的点拨,再之后王丹等辽宁书法的后来者,也都一一受到沈延毅先生的指导。

据李仲元先生回忆,他从部队转业后开始学习书法,其父李文信先生是沈延毅先生的同事和朋友,力主其拜沈延毅先生为师。他说:『第一次交作业写的是一幅学沈老的字,受到了沈老的严厉批评。沈老说:「你不能学我,一定要学古法。」他建议我写王羲之《圣教序》,我从此临写《圣教序》等古帖多年,为后来的发展打下了很好的基础。沈延毅先生作为老师,给我最大的影响是他的艺术精神。』

聂成文先生深情回忆初见沈延毅先生时的一幕,他说:『第一次见到先生,我壮着胆子临写了一幅郭沫若的作品,在等待先生点评时,那种心情真是忐忑不安。没想到先生不仅没批评我,还鼓励我要多写碑。他的话不多,虽是只言片语,但字字珠玑,一语点醒梦中人。』

一九八五年,在董文先生等组织举办的辽宁省书法高级班开班仪式上,我远远地看到坐在主席台上的沈延毅先生,聆听了先生的亲切讲话,那是我第一次得以目睹先生风采,这在我的艺术成长道路上,无异于里程碑意义的洗礼。我的老师聂成文先生在我转业到省书协后,为了让我从根本上了解辽宁书法发展的历史,曾经非常详细地给我讲述沈延毅和杨仁恺两位先生在辽宁书法发展中所起到的引领作用。他告诉我:『辽宁书法在八十年代初为什么能走在全国书法发展的前列,率先举办全国第一届书法篆刻展览,又率先举办书法临帖班?这与沈老等老一辈书家薪火相传是息息相关的。』正是有了这种传承发展,才使辽宁书法在第一人才群体『九畹』之后,又先后涌现了『十五人』『二十人』『二十九人』等多个人才群体。在此基础上,还产生了一批在全国领先的中青年书法尖子人才,其中有伦杰贤、魏哲、张世刚、施恩波、何连仁、武威等。

一九九九年,由辽宁省宣传部、辽宁省文联、省书协以国展、省展入展获奖情况,通过打分综合评估选出了三十六位优秀中青年书法家。这三十六位書法家代表当时辽宁书法的综合实力。此后,再经过近二十年的淬炼,又涌现了一批在全国有较大影响的年轻作者,如李洋、刘红卫、刘长龙、张威、朱明月、李琪、李京臣等等。辽宁书法从二十世纪八十年代初开始,沿着沈延毅、杨仁恺两位先生所引领的方向,在聂成文、王丹等领军人物的带领下,始终走在健康发展的轨道之上,其成绩位列全国的前列,成为在全国有一定影响的书法大省。回顾所走过的历程,我们无限怀念已离开我们三十多年的沈延毅先生。

赓续精神

沈延毅先生是辽海书法的一面旗帜,他在为人、为学、为艺等方面都为我们树立了标杆。旗帜就是方向,他精微的创作意识、严谨的学术标准、坚定的艺术原则和不朽的艺术精神,影响过去,浸染现在,也必定陶染未来。

一九九二年春节,聂成文、宋慧莹代表辽宁省书协去给沈延毅先生拜年,老少两辈相谈甚欢。两人见先生高兴,提出要为先生出版书法作品集的事,先生欣然同意。这事要放在以前,只要熟悉先生脾气的人,是万万不敢开口的。让他们始料不及的是,先生对自己的部分作品不满意,虽然出版社留出时间等先生修整,但先生总是精益求精,以至于这本计划中的作品集,直至先生去世也未能付梓。

沈延毅先生不仅对艺术精益求精,做人原则性极强也是出了名的。一九八一年,全国首届书法展举办。当时,有一位作者跟先生私交甚笃,写了一幅长卷准备参展,但先生看后,觉得其作品较国展标准还有一定差距,便果断要求这名作者按要求重新创作。在先生的严格把关下,这名作者的作品才如愿参展。由于先生的严格把关和悉心指教,整个辽海书坛的投稿作品数量和质量都是遥遥领先的。

沈延毅先生的原则性强,还表现在对《辽宁书法》杂志刊发作品的严格把关上。作为该杂志编审,先生对待《辽宁书法》就像呵护孩子一样,每次开编审会,他都准时参加,对不合格、不达标的作品,一律挡在门外。有时,编审之间也会出现意见相左的情况,先生总会据理力争,他坚持书法必须遵循艺术规律、秉持艺术观,有瑕疵的作品绝不能拿到台面上来,更不能滥竽充数、公开发表。甚至在其退休后,辽海书坛历次书法展,沈延毅先生都会赶到现场,对每幅作品都给予认真点评。他的这种对艺术精益求精的态度,深深影响着辽宁书法的后来人。比如聂成文先生在全国书法界,就因艺术原则强而有名。

沈延毅先生还是个淡泊名利的人。一九七九年,省书协计划要为沈延毅先生举办书法展览,此事由聂成文、姚志忠负责筹备。当这两位省市书法负责人忙着准备的过程中,先生却不止一次泼来冷水,他总是以有些作品需要再打磨为理由,一次次婉拒,直至展览计划被先生彻底叫停。聂成文每每忆及此事,都心存敬意,无限感慨,他饱含深情地说:『先生对艺术精益求精,他重视书法质量而不求数量,对待作品如同孔雀爱惜自己的羽毛,不允许有丝毫的瑕疵。一生创作无数,从未有错字别字。他的孙子沈诗正回忆说,在他上中学时,爷爷就嘱咐他要写甲骨文,要孩子知道我们的文字是从哪里来的。』

德高为师,身正为范。沈延毅先生一生与书法结伴,倾尽毕生心血传承书法艺术,举手投足间散发着倜傥俊逸的艺术气质,对晚辈后生影响至深。欣赏先生的作品,无论是书法,还是诗歌,皆可领略其刚毅峻美的风格,都能洞见其造诣之深邃、格调之高雅。先生以身作则,也常告诫学生们:『学书作书就像做人,绝不能流俗油滑,而要正大豪迈。』他的这些优秀品格,时至今日仍影响着辽沈书坛的精神气质。

若我们用艺术理念反观沈延毅先生的艺术人生,其卓然的高度,即使放在今天,也是独树一帜的。他所以受到辽宁书坛同侪及后人的敬重,是因为他天分极高,自幼涉猎极广,艺术底蕴极厚。

沈延毅先生对『辽海书风』的影响巨大,不仅培养造就的书法名家众多,而且为『辽海书风』奠定了坚实的基础,并确定了前行方向。先生一贯主张书法不是只练技术活,他的艺术思想对学生及后世的影响是深远的。秉承着先生的谆谆教诲,『辽海书风』渐渐形成,其特质是凝练浑朴、自然大气,又不失精妙率真的风采。同时小字有大气象,在二十世纪八九十年代的全国小行草书风也名贯一时,影响很大。无论大小字,在『辽海书风』中,代表作者大多研习过北碑,使大字不失其精,小字不失其厚,形成碑帖兼容的书风,既呈现出多样性、多元化的手法,又有追求自然朴拙、刚柔相济的特色,是真真正正在践行先生倡导的『写自然、善创作、重内涵』的艺术理念,这其实恰是『辽海书风』的内核。

聂成文对沈延毅先生的缅怀是渗透在骨子里的,头脑中总会浮现出沈延毅先生的音容笑貌,耳边总会响起沈延毅先生的谆谆教诲。姚志忠先生说,恩师沈延毅对他的影响是终生的。王丹先生亦感叹,他的艺术创作深受沈延毅先生的影响。至于我本人,多年来坚持行笔扎实稳健,毫无疑问也是在学习和践行沈延毅先生的艺术理论。

当下,辽宁书法又到了一个关键时期,沈延毅先生的艺术思想和艺术精神是引领几代辽宁书法人不断前行的方向标,我们正是遵循他的艺术理念,才使辽宁书法人不断进步并走向辉煌。当下和未来,我们所面临的挑战越来越多,一切问题的核心还是人才的问题。培养人才的核心要义是方向和方法的问题。沈延毅书法艺术的内涵是深入传统、碑帖并进,通过对古法的精准理解和把握,既要抓住普及又要不断提高。结合当前书法发展的实际,把培养尖子人才作为重点,实现从『高原』走向『高峰』,推进辽宁书法实现新的飞跃。

沈延毅书法精神的要义是精益求精。书法与任何其他艺术一样,成功的关键在于细节。因此我们要不断寻找差距,发扬辽宁书法几十年来坚持办临帖班的好办法,组织广大作者往像了临、往精了临,要突出一个『写』字,贯彻临帖与创作的自然书写法则,写出『辽海书风』的正大气象。要像沈延毅先生教诲的那样,既追求碑学的稳健,又要兼顾帖学的行云流水,二者完美结合,才是『辽海书风』发扬光大的必由之路。记得沈延毅先生曾经作过一首盛赞颜真卿的诗:『积健为雄羡鲁公,渊源篆隶肆圆锋。别开生面书中象,一帜独垂百代风。』今天,我们辽沈书法人用其中一句来表达对他的敬意,他是当之无愧的。

诚然,让『辽海书风』蔚然成风,风行万里而不衰,就是要不断学习沈延毅先生对艺术的执着精神,学习他大气豪迈的风格,使我们『辽海书风』在当下激活开来。而要实现这一愿景,就是要做好当下事。我们辽宁书协举办了近四十年的临帖班,一届接着一届办,越办越好,其根本目标就是要按沈延毅先生倡导的学书之风继承传统,吃透古法,立足基点,脚踏实地培育人才,使书法在辽宁大地弘扬起来,促进书法艺术的不断繁荣发展。