张森其人其书

胡传海

我第一次见到张森的作品是在一九七六年,那时我还是一个初中生。有一天我走到上海福州路的杨振华笔庄,看见左右橱窗里都悬挂着书法作品,一边是周慧珺的一幅行书,写得潇洒俊秀、儒雅风流;另一边则是张森的一幅隶书,写得凝练奇妙、神采动人;我驻足观看,久久不愿离去。从此,两位先生的名字进入了我的脑海,以后我只要去福州路,总要到那两幅作品前欣赏一番,自己也感到莫大的快慰。当时我认为张森是上海书坛水平最高的书法家之一,只是无缘认识他,所谓仰慕已久,却未见其人,就像苏辙见过欧阳修却从没见过韩愈那样,引为憾事也。一九八四年张森担任了上海书协秘书长,而周慧珺则是副秘书长。可以说上海书法活动的恢复、开展和进步应该是与张森密不可分的。同时,张森也是现当代上海书法发展的见证人和活字典。前两年上海地方志编委会要上海书协也编写书法志,在一次审稿会议上,张森如数家珍般地指出各项活动的时间、地点、人物等等,各种谬误在他的强大记忆力之下立刻现形。所以,在海派书法的活动记录中,如果缺少张森的名字,那么这一记录大概率是不完整的。张森是一个奇人,他的眼睛和头脑就是一个记录仪,他准确地记录着这个时代海上书坛发生的一切。你如果要和张森去聊近三四十年海派书法发生的事,那你绝对不是他的对手。因为他就是上海书法界的『老爷叔』,也是海派书法的见证人。

当几十年后我与张森相识,我立刻被他身上的种种魅力所吸引。真诚、真率、真挚、真情是张森留给我的印象,虽然我们彼此联系还谈不上十分紧密,但是,从我的角度而言,我就是喜欢这种处世自然并且不装腔作势的人,在他身上有着像孩童一般清澈的情感。

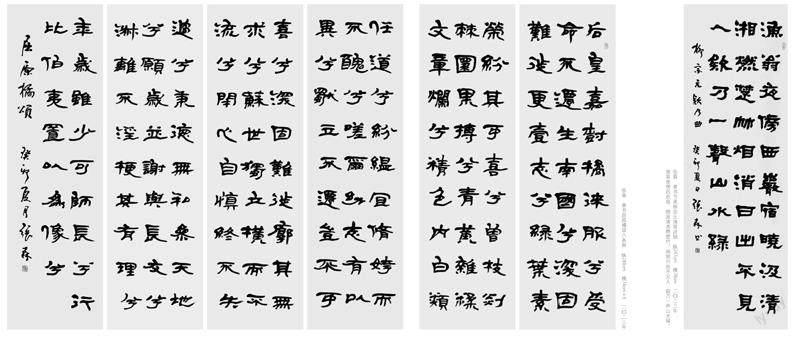

张森是个有激情的人,他和我要么不打电话,要打起来常常一两个小时,我们彼此几乎不讲书法,他说,书法家写字主要靠自己领悟,谈什么书法?这使我想起陈巨来在《安持人物琐忆》一书中记载:『湖帆性虽乖而傲,但从不与人谈画谈艺。尝谓余曰「我们二人,陌生朋友绝对看不出是画家是印人,这是对的。你见到叶遐翁、梅兰芳二人,听见他们谈过什么。如果叶侈谈铁路长短、如何造的,梅谈西皮二黄、如何唱法,那才奇谈了。一般高谈艺术,妄自称诩,如某某等等,都是尚在未入流阶段也。」余认为吴氏此言,至正确也。』不谈书法不等于不思考书法,张森对书法是有自己独特理解和宽阔视野的。张森的隶书变化多端,奇趣横生。我仅举几例他写的药名和店招进行说明,比如『麝香保心丸』,就是张森在八十年代写的,写得点线飞动、凝练蕴藉,令人百看不厌,可惜现在早已经让厂家修改得面目全非,令人遗憾;他写的『余天成堂』匾额,有一种大气铺陈、渊穆博雅的美感;又比如他写的『振鼎鸡』店招,用笔翻覆盘旋、骨力洞达,令人过目不忘,让这个美味的白斩鸡和店招一起永远留驻在上海人的记忆里;还有就是他在一九九一年题写的『上海之春音乐节』(后成为国际音乐节),一直沿用至今,已经成为上海文化形象的标志之一。大字招牌最考验一个书法家的功力,记得很多年前上海有个书法家说过,自己写的招牌等到挂上去看,才发现太细了根本站不住,后悔莫及。所以,没有一定的功夫要想把招牌写好也是不容易的。在上海,可以看见很多张森写的招牌,其实在全国各地都能看见他题写的碑文、招牌、题字等等。比如在云南普洱机场上方的硕大无比的『普洱』两个字,还有『杨尚昆故居』题石和为三星堆·金沙遗址出土文物大展题写的『古蜀之光』,以及為人民海军军舰首次出国访问掠影题写的『难忘的航程』等,都是一些可以让人反复品味、细细欣赏的佳作,可以说,张森题写的每一件作品,都有着自己独特的处理方法,同时也带给人们不同的审美体验。

在诸多书体中,隶书是张森书写最为出色的书体,他的作品首先在于活泼灵动,每一个字就像一个鲜活的生命体,每一个点画我们都可以感受到内部积聚着力量,线条一波三折同时兼具流畅;在结构上时有犯险之心,故能奇正相生;他在书写时一如洪水下泄,笔墨奔涌而来,势来不可止,势去不可遏,让人目不暇接。他曾说自己读帖多写字少,这正暗合了曾农髯评沈曾植说过的那句话:『叟读碑多,写字少,故能古;写字少,故能生。古与生合,妙绝时流。』晚清以来,以碑为尚,书法家大多强调碑帖融合。清代隶书有着独特的发展轨迹,从金冬心的刚健果断、奇崛厚实的『漆书』,开始利用对工具的改造来提升隶书的形式感,这一方法是上接明末书法改革浪潮的,它改变了人们传统的视角,就是以新、理、异、态的变化带给观赏者视觉上的冲击,那种趣味和那种强烈的美术感是前代从来没有过的。当然,这一方法还延续到伊秉绶那里,结体横平竖直,扩展至四边,强烈的扩展感和形式意味远远超越于那个时代对隶书的理解。还有就是用草书笔法来书写隶书的郑簠,其隶书充满了奔放感和无穷的活力,草情草意草趣渗透到了隶书的血液里,显现出那种超逸灵动,神采飞扬的特性。而邓石如则是以北碑融合隶书,那种厚重的金石气息加上宏阔的气象感,有人用『正、大、简、拙』来概括还是比较准确的。所以,张森隶书的风格就是要在前人的基础上找出自己的定位,表现生命力应该是张森隶书创作的最原初的动力。要让书法具有生命的活力,就要达到技道合一的境界,他说:『书法艺术的神采、意境,不论是古拙雄健的,还是清新秀逸的,都是由点画和结体的不同变化而造成的结果。这当中除了体现书写者精湛的书写技法外,更能表达书写者的字外功夫,然而这种字外的个性和修养是无意识的,不自觉地渗透在作品中的。』也就是说,有意识的『技』和无意识的『境』两者要高度融合。所以,从技法角度看,张森的隶书点画用笔非常讲究,方圆兼具,力道内蕴,如棉裹铁,如屋漏痕,书写的波动感很强,同时他的结体宽博舒展,大气自然,没有那种刻意的感觉。特别要指出的是他对转折处的处理,除了用圆转顺势的方法以外,他经常另外起笔,方笔直落,显出『耸肩』的奇特效果,干脆利落,别有风味。正如他自己所说的那样,从创作实践和审美欣赏的角度来看,书法的独特性,还在于其独有的表现形式和技法要求,离开了这些,仅仅强调书法的文化意义和精神内涵,好比是空中楼阁,换一句话说:『不论何种风格或表达何种意境的书法作品,都是通过书写者一定的书写技法来体现的,如果撇开书写技法去谈字外的修养和气质,就没有任何现实意义。』所以,每个书法家都要有着自己独特的符号性意义表达,从这个角度来看,张森的隶书和当今流行的隶书是迥然不同的。其作品起笔收笔都是那样的讲究,中宫收紧,而那个隶书最为重要的波挑,他没有用传统的轻重感变化极大的处理方法,而是更多用舒展的波折、顿挫或延伸的方法来表现。总之,他弱化了隶书最为重要的波挑,将此作为点画的延伸,这体现出他对塑形的考虑,就是放者放之,敛者敛之。细看每一个字,都有着自己的姿态,仿佛在摆动、交流,它们都是有自己的生命力的。不随意的放笔纵横、偃笔拖拉,而是力求中锋用笔,这可能是老一代书法家隶书创作与时下流行的隶书表现不同的地方所在。

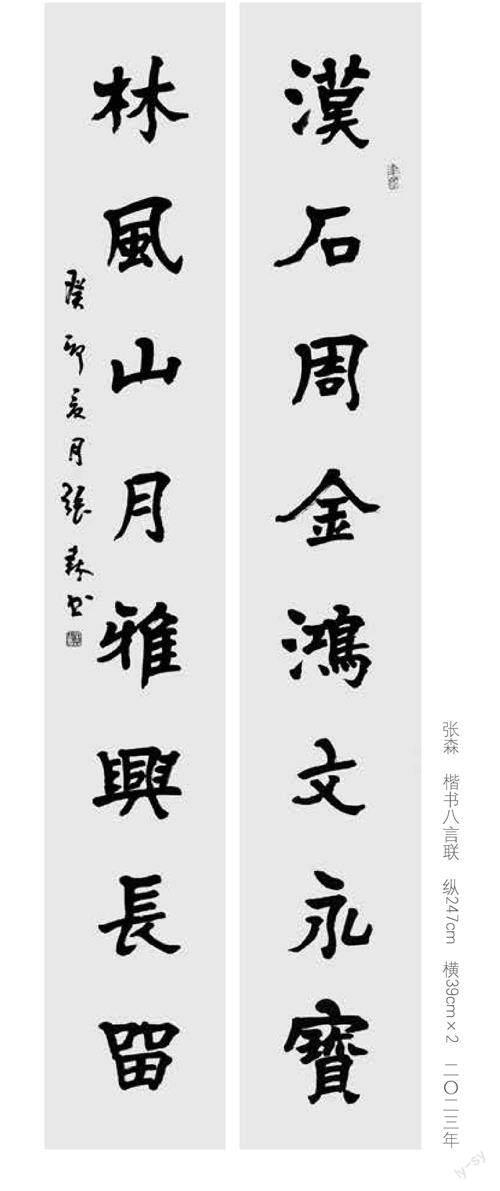

张森不是一个很会包装和炒作自己的人,他天性中有着随遇而安的成分,并不喜欢折腾,所以,张森尽管资格这么老,但是直到今天还没有办过自己的书法展。上海交通大学的学者、领导早就看到了张森的价值所在,主动提出要帮他全程操办个人的书法展,也体现对这样一个卓有成就的书法家的礼遇和敬意。此次展览展出的作品中,篆、隶、正、行、草诸体兼具,也算是张森书法创作的一个全面的展示。我平时见的比较多的是他的隶书和行草。他的行草书率意随性,和谨严舒展的隶书是完全不同的,但却没有那种『矜毫使气』,而是具有于右任那般简约大气的特点,自然古朴,平和简静,冲淡率意中带有柔中寓刚的美感。他的楷书宗法北魏,掺杂隶意,可谓你中有我,我中有你。他的大篆则是中锋圆转、厚重苍茫。当然,书法风格是每个人个性色彩的充分显现,也是个人审美观的物化。张森曾经提出书法品评的三大标准:第一是点画要完美,第二是字形要变化,第三是通篇要贯气。他说:『这三点品评标准是与书写技法密切相关的。第一、第二点是谈用笔和结体,第三点是谈笔势,三者之间是有机地联系在一起的,不可孤立地去理解。这些标准看上去很具体,但实质上还是些抽象的原则的。它不像工业产品的质量检验标准那样有具体的工具和手段,这也是书法艺术的特性所决定的。所以理解和掌握這一品评标准程度的高低,与品评者对书法这门艺术接触和认识的尝试有关,与其书法的造诣有关,还与其字外的知识修养和个性、气质有关。』从张森提出的标准中,我们可以看到他对书法文化性的重视。

张森带着出世的态度来处理书法界的人和事以及他的创作。恬淡轻松的生活方式和热烈的生命礼赞,使他的艺术创作和人生态度形成强烈的反差,近来我在读郑逸梅写的关于李瑞清的短文,里面写道:『学书尤贵多读书,读书多则下笔自雅。故自古来学问家虽不善书,而其书有书卷气,故书以气味为第一。不然,但成手技,不足贵矣。』这一看法是与张森不谋而合的,没有文化的书法只是一门技术而已。当然,写书法更重要的是要有那种心情和兴致,李瑞清曾经抱怨过自己被人催墨债的感受:『书者舒也,安事促迫,而索书者急于索债。每春秋佳日,野老牧童,犹得眺望逍遥,移情赏心,而余独拘絷一室之中,襟袖皆皂,唇齿濡墨,腕脱研穿,不得休止。人生如白驹过隙耳,何自苦如此?』想到此,我们如果能够像张森那样,悠然自得,一切顺其自然,有钱赚就赚些钱养家,没钱赚就听听音乐、喝喝咖啡、养养浩然之气,看看云卷云舒,鸿儒谈笑,风雅所归。倘若有朝一日可以办办展览,又有如我自告奋勇为其鼓吹撰文,众多好友聚于一堂,品头论足一番,岂不快慰也?