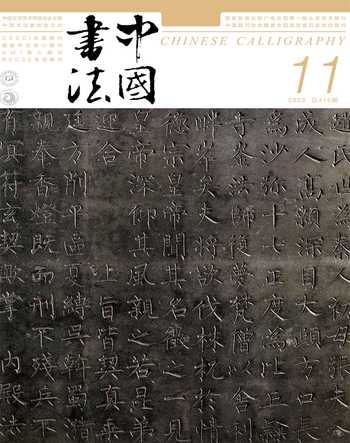

董其昌视角下的柳公权『用笔古淡处』书论研究

颜培大

关键词:董其昌 『用笔古淡处』 『留得笔住』

柳公权(七七八—八六五)在书法史上的影响来自于其创作的艺术经典以及后世的不断解读。其艺术不仅丰富了人们对书法的本体认识,更为重要的是,他的书法给后人留下广阔的学术探索空间。在对柳公权书法众多评论中,明代董其昌(一五五五—一六三六)对柳公权『用笔古淡处』犹有诸多未解之处,本文以此为研究目标,展开对『用笔古淡处』的定性研究。

『用笔古淡处』的书法评论及关键问题

在中国古代意象化的书法评论体系下,还原董其昌对柳公权书法『用笔古淡处』的具体所指是必要的,对于柳公权的书法创作、中国书法发展传承、书法风格的转变都具有重要意义。对柳公权『用笔古淡处』的评论来自于董其昌《画禅室随笔》:

柳诚悬书极力变右军法,盖不欲与《禊帖》面目相似,所谓神奇化为臭腐,故离之耳。凡人学书,以姿态取媚,鲜能解此。余于虞褚颜欧,皆曾仿佛十一,自学柳诚悬,方悟用笔古淡处。自今以往,不得舍柳法而趋右军也。

『古淡』是形容词,指古朴淡雅。『古淡』并非后来词汇,柳公权时代便广泛出现在诗词中。例如,比柳公权年长十岁的韩愈(七六八—八二四)在《醉赠张秘书》诗:『张籍学古淡,轩鹤避鸡群。』

董其昌认为柳公权不愿意与《兰亭序》面目相近,所谓的『二王』书法已经从最初的神奇经过后人的食古不化成为腐朽,所以要离开它。通常学习书法,总以神态容貌博得别人的喜爱,很少有人能够理解这一点。董其昌对虞世南、褚遂良、颜真卿、欧阳询都曾经学习了一部分,但是,董其昌从学习柳公权开始悟到用笔古朴淡雅的地方,从此以后,他认为不可以舍弃柳法而学习王羲之。总体来讲,这段书法评论包含董其昌三个观点,一是柳公权极力从王羲之的法度中脱出;二是董其昌从柳公权处悟到了用笔古淡处;三是不可以跨越柳公权学习王羲之。显而易见,这段评论的关键是『用笔古淡处』,这一点明确了,其余问题迎刃而解。

柳公权力变『右军法』

中国书法发展主线是传承。然而,董其昌却提出柳公权『极力变右军法』,这是为什么呢?

首先,柳公权作为晚唐的书家,当时就已经闻名遐迩,《旧唐书》称柳公权书『上都西明寺金刚经碑,有锺(繇)、王(羲之)、欧(阳询)、虞(世南)陆(柬之)之体』,又说他的书法『体式劲媚,自成一家』。与其他唐代书家一样,柳公权的书法早期受『二王』书派的影响,后来自成一家。在董其昌看来,柳公权悟到了王羲之书法在后来人的学习中逐渐成为一种糟粕,所以,他要『极力变右军法』。所谓『右军法』是后人对王羲之书法的总结概括,必然带有后人观念、视角和艺术追求。

其次,唐代诸家书法出于『二王』,但面目各不相同。在董其昌看来,这个学习过程有『得其皮与骨』的区别。董其昌说:唐人书无不出于二王,但能脱去临仿之迹,故称名家。『世人但学《兰亭》面,谁得其皮与其骨。』凡临书者不可不知此语。

其实,皮与骨的表述对应着习得外在形态与内在规律的区别,与此对应的是董其昌认为柳公权变法的原因是『神奇化为臭腐』,学习中取法外在形态已经偏离了书法内在规律。紧随其后的『凡人学书,以姿态取媚,鲜能解此』已经给出了『臭腐』的根源,即『以姿态取媚』。与此观点相近的是宋姜夔《续书谱》认为:

颜、柳结体既异古人,用笔复溺于一偏,予评二家为书法之一变。数百年间,人争效之,字画刚劲高明,固不为书法之无助,而晋、魏之风轨,则扫地矣。[3]这说明颜、柳二家结体、用笔不同于历史上『二王』流派,进行了变革创新。然而,这种变革并非一片赞赏之声,米芾曾毫不客气地指出:

柳公權《国清寺》,大小不相称,费尽筋骨……柳公权师欧,不及远甚,而为丑怪恶札之祖。自柳世始有俗书。

这段评述出自米芾的《海岳名言》。然而,米芾虽批评柳公权的字,却也说柳公权之人是『如深山道人,修养已成,神气清健,无一点尘俗』。

其三,柳公权极力变革的『右军法』与王羲之及其书法无关,与后人对王羲之的『以姿态取媚』的学习方法和审美取向有关。王羲之作为中国书法史的一个重要的代表人物,对王羲之书法作品的不同解读现象同样激发了后世的书法创作。比如作为造型艺术的书法,姿态是表达艺术追求的载体,即世人取『媚』,董氏取『淡』,实质上是对王羲之书审美趣味不同导致的认知不同。董其昌说:

余尝谓右军父子之书,至齐梁而风流顿尽,自唐初虞、褚辈变其法,乃不合而合,右军父子殆似复生。此言大可意会,盖临摹最易,神气难传故也。

其实,每一个时代都有独属自己艺术面貌,这种面貌通过对原典不同的解读与发展而来。但更为重要的是,忽略内在精神的艺术作品是缺乏生命力的,所以,董其昌说『神气难传』,而柳公权所努力的也正是在继承的基础上创造属于自己的艺术面貌。

『用笔古淡处』的形象还原

董其昌认为的柳公权字法上的『古淡』是什么样子呢?

一方面,『古淡』的作品应为柳公权的小楷书,依据是清代吴德旋《初月楼论书随笔》记载:

董香光云:学柳诚悬小楷书,方知古人用笔古淡之法。孙退谷侍郎谓董公娟秀,终囿于右军,未若柳之脱然能离。予谓柳书佳处被退谷一语道尽,但娟秀二字未足以概香光。孙虔礼《书谱》云:不激不厉,而风规自远。此香光之所以得宗于右军也。

显而易见,《画禅室随笔》中的相关记载并未指明『古淡』用于形容小楷,它是这样记载的:

柳诚悬书极力变右军法,盖不欲与《禊帖》面目相似,所谓神奇化为臭腐,故离之耳。

考虑到《画禅室随笔》是明末清初画家杨补辑录董其昌未收入《容台集》的零篇散帙而成,大多内容来自董其昌的题跋,按照一般性的习惯,董其昌只会在落款中提到自己的名字,所以此处并没有如同《初月楼论书随笔》那样标明『董香光云:学柳诚悬小楷书』。可见,董其昌学习柳公权小楷书的说法是靠得住的。另外的佐证材料是董其昌自认为是小楷高手,而且高标自许,甚为得意。他说『吾书无所不临仿,最得意在小楷书,而懒于拈笔,但以行草书行世。亦都非作意书,第率尔酬应耳。若使当其合处,便不能追踪晋、宋,断不在唐人后乘也。』[8]按照董其昌的理解,他的小楷书最好,行草书其次。这从董其昌的视角上证明了『用笔古淡处』的评价是指柳公权的小楷。

那么,在柳公权的小楷书中,哪一件作品最为接近董其昌认为的『古淡』呢?在这个问题前,需要明确的是,前面谈到『右军法』是指后人习得『右军法』,而非原典的『右军法』。那么,原典的『右军法』是什么样子呢?董其昌指出:

作书所最忌者位置等匀,且如一字中,须有收有放,有精神相挽处。王大令之书,从无左右并头者。右军凤翥鸾翔,似奇反正。米元章谓大年《千文》,观其偏侧之势,出二王外。此皆言布置不当平匀,当长短错综,疏密相间也。

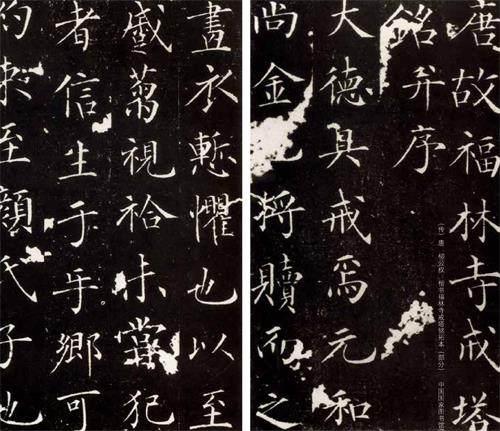

根据相关解释,『王羲之的书法从来没有左右齐头并列的;王羲之的书法笔势飞动舒展,有凤凰高飞之势,面貌奇特却实质平正。』[10]根据以上董其昌的书法观点,参以柳公权的小楷,最符合『用笔古淡处』的柳公权小楷应为《洛神赋》。

在笔法上,柳体小楷书与大楷书区别是早年作品古意盎然,晚年作品险绝夸张。

柳公权以书入仕,位至皇室侍书即朝廷专职书法教师,受到皇上的敬重,文宗有『锺、王复生,无以加焉』之誉。

柳公权身为三朝侍书,声名显赫,卓然独尊。更为重要的是,他的书法多为奉敕而书,矜持干练,楷正是敬。

与此对应的是,董其昌书论中提出:

书法虽贵藏锋,然不得以模糊为藏锋。须有用笔如太阿钊截之意,盖以劲利取势,以虚和取韵。

此句清晰指向了董其昌的笔法观,即笔笔到位,留得笔住。与一般在运笔时掌握轻重、快慢、偏正、曲直等笔法不同,笔笔到位是一种更高的笔法要求,在追求性情表达为主的晚明书坛,这种复古主义的笔法观证明了董其昌在继承古典笔法上的杰出贡献。同时,对于董其昌来讲,其行楷书起笔、转折与收笔的一丝不苟很可能来自于『自今已往,不得舍柳法而趋右军也』。

综上所述,柳公权早年浸淫于『二王』,晚年为之一变,董其昌所言柳公权『用笔古淡处』只是为他向传统靠近提供了一个支撑点。这个支撑点一体两面:『用笔古淡处』明指字法,即『似奇反正』;暗指笔法,即『留得笔住』,共同支撑起『古淡』的艺术品格。

——董其昌山水画特展