关于北凉体

楚默

关键词:十六国 北凉体 书法风格

历史上十六国时期贵族封建割据,是战乱频仍、社会动荡、生民涂炭的艰难岁月。从前凉到后凉大约经历了一百多年的时间。十六国时期留下来的书法文献及作品均极少,主要是新疆吐鲁番地区发现的文书,河西地区发现的少量佛经写本及佛教造像刻石。

河西地区虽『五胡』纷争,却有一个特殊的书法现象被今人关注,这就是所谓『北凉体』或『五凉体』书风。施安昌先生有《『北凉体』析——探讨书法的地方体》[1]专文,后华人德先生作《『北凉体』刍议》[2],他认为不是『五凉体』,『应该是一种隶书的时代风格,而不是独有的地方体』。其实两人均就书体论地域书风,未联系当时的佛教文化背景,看起来观点对立,实有许多相同之处。

要彻底弄清『北凉体』存在与否,必须将这一现象置于当时的文化环境中考察,才能得出较为公允的结果。这就不能回避佛教文化对书法的影响。当时的佛教处在一种什么情况,书经的僧人又是一些什么人,这些看似与书法无关的问题却正是解决问题的途径。

五凉时期写经书风

传世的五凉时期佛经墨迹并不很多。主要有:

(一)前凉升平十二年(三六八)《道行品法句经》,甘肃省博物馆。

(二)后凉麟嘉五年(三九三)《维摩诘经》,上海博物馆。

(三)北凉神玺三年(三九九)《贤劫千佛品》,安徽省博物馆。

(四)西凉建初元年(四〇五)《十诵比丘戒本》,英国大英图书馆。

(五)西凉建初七年(四一一)《妙法莲华经》,新疆库车。

(六)西凉建初十二年(四一六)《律藏初分》第三卷,中国国家图书馆。

(七)北凉玄始十六年(四二七)《优婆塞戒经》卷六,中国国家博物馆。

(八)北凉玄始十六年(四二七)《优婆塞戒经》卷七,日本京都博物馆。

(九)北凉承阳三年(四二七)《菩萨忏悔文》,旅顺博物馆。

(十)北凉承玄二年(四二九)《法华经方便品》,令狐及写,日本书道博物馆。

(十一)北凉承玄三年(四三〇)《金光明经卷》卷二,新疆博物馆。

(十二)北凉缘禾三年(四三四)《大方等无想大云经》,圣彼得堡东方研究所。

(十三)北凉太缘二年(四三六)《佛说首楞严三昧经》卷下,令狐广嗣写于酒泉。

(十四)北凉承平七年(四四九)《持世第一》,日本书道博物馆。

(十五)北凉承平十五年(四五七)《佛说菩萨藏经第一》,日本书道博物馆。

(十六)北凉(四四四—四六〇)《十住论》卷七,日本书道博物馆。

(十七)北凉(四四四—四六〇)《华严经》卷八,日本书道博物馆。

傳世的五凉时期佛经墨迹,还不是成熟期抄经的样式,各种经文的大小,每行的字数都不统一。如:

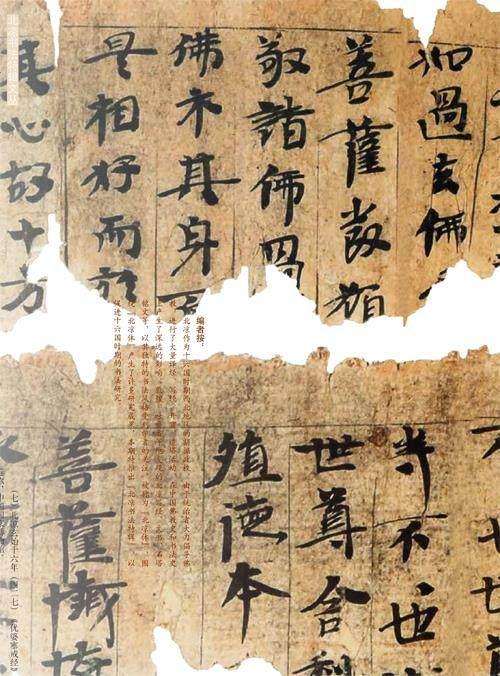

《菩萨忏悔文》,纸本,长6.7c m,宽7.2c m(断片),每行字数十五、十六字;

《道行品法句经》(三六八),长1 3 5 c m,横24.9cm,行字十六—二十不等;

《优婆塞戒经》(四二七),纸本,纵27c m,有乌丝栏,行十七字;

《贤劫千佛品》(三九九),纸本,纵121.9c m,横24.3cm,行十五字。

从这些情况看,当时的抄经纸高大多在3 0 c m以下,每行的字数并不固定,但至少有十五字,一般在十六—二十字之间。《贤劫千佛品》一行分三自然段,每段五字,整行是十五字,看起来很整齐,并且有界格。《优婆塞戒经》亦有界格,但每行字数有二十字一行的,亦有十七字一行的。

上述十七件佛经墨迹,除了《律藏初分第三》是行书外,一般都是正书,有偏于隶的,也有偏于楷的。字形有偏于方扁的,也有偏于瘦长的,并不一致。也并不一定年代靠前的偏隶,年代居后的偏楷,这表明五凉时河西地区的书风成熟有先后。抄经用『正书』是当时约定俗成的做法,只是抄经人对正书的理解有区别,书写的态度和速度也有区别,故书法形态并不相同。

由于当时已经有了官方组织的译场,故抄经人亦由官方和民间的经生两部分组成,这可以从经文后面的款识中得到区分。如《佛说菩萨经·第一》(四五七)卷尾的款为:

大凉王大且渠安周所供养经

承平十五年(四五七)岁在丁酉

书吏臣樊海写

法师 第一校

法师 第一校

祠主道(下残)

这说明此经是由官方的经生所抄写,有人校勘,合乎抄经的必要流程,故是官方抄经。这一样式发展到唐代,就成为固定的模式,更加完善。

但大多数的经卷则由民间的抄经手完成。如《道行品法句经》卷后题:

升平十二年(三六八)沙弥净明。

《泥洹品法句经第三十九》后题:

咸安三年(三七四)十月二十日沙弥净明诵习法句起。

西凉《十诵比丘戒本》卷后题记:

建初元年岁在乙巳十二月五日戌时,比丘德祐于敦煌城南受具戒,和上僧法性、戒师宝慧、教师惠颖。时同戒场者道辅、惠御等十二人。到夏安居,写到戒讽之趣,成具拙字而已。手拙用愧,见者但念其义,莫笑其字也,故记之。

这则题记记述了受戒的经过及感受,并对自己字拙有愧。

《贤劫千佛品》后亦有题记:

神玺三年太岁在死正月廿日,道人宝贤于高昌写此千名佛,愿使众生礼敬奉侍,所生之处,历奉千佛。

这类民间抄经手,代表了当时民间的书写水平。

五凉书经的风格特点

五凉时期的佛经到底是用什么书体抄写的?常人看来不是问题的问题,却正是首先需要解决的问题。施安昌先生提出了『北凉体』的概念,只说是『隶楷之间』,实在很含糊。刘涛赞成施说,但他说得较为明白,认为北凉地区的石塔发愿文等碑刻为『正体隶书』,但提及佛经写本时则说『写经楷书』。华人德不太同意施说『北凉体』的地方性,但同意刘涛之说,认为晋代写经是『北凉体隶书』,而十六国时期的写经是行楷。刘、华两说实际上都与施安昌的『北凉体』概念有异。要知道,施安昌的《『北凉体』析》中举的二十件作品,除了三件作品不是书经外,其余都是北凉时期的写经。在他眼中,『北凉体』包括了石塔碑刻及佛经的书体;而刘涛『正体隶书』的概念,核心还是隶书,而非楷书。

那么,五凉写经到底是什么书体?

我的观点是,五凉写经为正体楷书。为什么在楷书的前面还要加『正体』的定语,这正是由五凉写经的特殊形态决定的。

『正书』的概念在晋朝就有了,而楷书的概念稍晚一点,六朝时出现在王僧虔《论书》中。《修行道地经翻译记》记晋抄经时说:

罽宾文士竺侯征若性纯厚,乐道归尊,好学不倦,真为上儒也。赍此经本,来至敦煌。是时月支菩萨沙门法护,德素智博,所览若渊,志化末进,诲人以真。究天竺语,又畅晋言,于此相值,共演之。其笔受者,菩萨弟子沙门法乘、月氏法宝、贤者李应荣、承索乌子剡、迟时通、武支、晋支、晋宝等三十余人,咸共劝助,以太康五年二月二十三日始讫。正书写者,荣携业、侯无英也。

这段话叙述晋代译经与抄经的史实, 用的是『正书』。

再如《如来大哀经记》中说:

元康元年(二九一)七月七日,敦煌菩萨支法护,手执胡经,经名《如来大哀》,口授聂承远道真,正书晋言,以其年八月二十三日讫。护亲自覆校。当令大法,光显流布,其有览者,疾得总持,畅译妙法。

这里都提到用『正书』,说明它就是当时抄经时所用的书体。当然,这里的『正』是相对于『隶』而言的。晋代的书体处在隶向楷转换的时期,但也已有相当『正』的楷,如锺繇(一五一—二三〇)《荐季直表》《贺捷表》都是极有法度的正书,《宣和书谱》把《贺捷表》视为『正书之祖』。不过,锺繇『正书』是官方的『正书』,而五凉抄经用的是『民间正书』。民间正书自然免不了有许多隶杂楷的现象,甚至出现行、草杂楷的情况,但它们的形体已基本摆脱标准隶书的样式,是隶楷书,而不是隶书。因为不是成熟的楷书,在前面加一个『正体』作为定语。

从传世的五凉书经看,其风貌大体可以分为如下几种类型:

隶、正式楷书

这类作品的笔画中有明显的隶书痕迹,不但点画上有隶意,结体上也常用隶法,但形貌上已是楷书的形态。如《道行品法句经》(三六八)和《优婆塞戒经》。

《道行品法句经》是存世最早的写经之一,但它的形体已是隶楷书,而非隶书。它的横画,起笔轻而细,至尾部有顿笔的动作在,故粗而重,略呈一点上翘的态势,但很微弱,这是隶笔的遗意。之所以不看作是隶法,因未作上挑的用笔。捺笔也这样,是顿而略向上挑起,动作十分含蓄。很多捺脚还是章草的笔意,故字形拙朴沉厚,很有古意。毛笔运行的速度较快,转折处并不提锋转折,横折的写法还不是成熟的楷书。撇笔迅捷而短促,这也是早期楷书的特征,是重按而轻撇,头粗而尾细。

再如《优婆塞戒经卷》,除了横画头轻尾粗外,左低右高的倾向也很明显,字形方扁,横画宽结。楷书的竖钩还很稚嫩,笔画之间的组织比较松散,不像楷书紧凑,字距也较空疏,由于这个原因,笔致宽余,显示出写经人的一种宁静的心态。

这类隶楷书写经占了大多数,属隶、正式写经楷书的正脉。

行、正式楷书

在这类楷书中,行书的笔意占了很大的比重。用笔上,不但快速,且有潦草的迹象。如《十诵比丘戒本》(四〇六)、《菩萨忏悔文》(四二七)等。

《十诵比丘戒本》篇幅较长,两面抄写,虽比《道行品法句经》晚了三十八年,但有些笔画却有楷书的特点,特别是横竖转折,已运行得十分成熟。它不同于《法句经》的地方,就是行书的笔意比较突出,点画的搭接十分紧凑快捷。字距较小,笔意紧密,字形上也多有结体修长的字。

《菩萨忏悔文》的书写更是快捷,是行书的抄写方式,点画之间有连笔牵丝,轻重的节奏也十分自然。横画不但细,而且长,十分夸张,只在末端略作停顿,形态上稍为粗重一点。字形中出现了许多简笔,有些是压缩的简,有些纯粹是简化字,『诸』『过』等字更是草化的字。

有一件《律藏初分第三卷》(四一六),则全是用行书体完成的,隶书的成分已很少,多的是连笔和简化,有些字还是草字。但这件作品的标题则是隶书。这虽是个例,却表明在隶书向楷书转化时期,草、行两体书也是同步发展的。

初步成熟的楷体

北凉写经中,还有一些较为成熟的楷体写经,如《贤劫千佛品》(三九九)。其实我国存世最早的书经《诸佛要集经》(二九六),面貌也是楷书。《贤劫千佛品》的笔画中,虽隶书的笔意也是明显的,但作为初步成熟的楷书,竖钩的笔法已处理得很好。『劫』『持』『响』等凡有竖钩的字,其写法是楷书的。横竖的交接处,也有明显的转折用笔。当然,捺脚犹存隶意,不过与《法句经》相比,已十分淡了。作为楷体的结字,此经并不是横画宽结,不少字是斜画紧结,如『养』字,已是明显的斜画紧结,字势修长。其他如『衣』『福』『发』等字,都结体瘦紧,摆脱了隶书宽结的模式。

另如《摩诃般若波罗蜜照经》,无年款,時间也当在十六国时期,体貌与北凉写经极为相似。楷书关键的笔画,如竖钩、弯钩、横竖的转折等,在此经中都有体现,如『佛』『学』等字的竖钩。横折有提笔再转折的动作,字形修长,多有斜画紧结的结体。这些都说明,这是当时新型的楷书体。

关于『北凉体』的特征,施安昌是这样概括的:

其书写的间架结构和运笔方法有着十分明显的共性:字形方扁,在隶楷之间。上窄下宽,每每有一横或者竖、撇、捺一笔甚长,竖笔往往向外拓展,加强了开张的体势,富于跳跃感。特别是横画,起笔出锋又下顿,收笔有燕尾,中间是下曲或上曲的波势,成两头上翘形式。碑版上尤为突出,可谓『犀利如刀,强劲如弓』。点画峻厚,章法茂密,形成峻拔、犷悍的独特风格,颇有『凉州大马,横行天下』的气势。

这个概括将造像、石塔、碑刻与写经的书法风格混在一起讲,将笔法与风格搅在一起说,造成概念上的混乱。

刘涛将写经书风概括成五点:

(1)横向笔画长,纵向笔画短。

(2)横画的收笔重,捺笔肥厚。

(3)横向笔画已经普遍呈现左低右高,这表明熟练的书写有一定的速度,笔与笔之间停歇的时间极短暂。

(4)左右结构的字,字头平齐,个别字的字脚因为戈笔、捺笔的引长,出现左高右低。

(5)结字是『平结』式,保持平正的姿态。

这个概括紧扣形式语言的特征,但不全面。

概括五凉写经书风要考虑两个方面的内容:一是形式语言中的继承与创新,二是体貌中的古意与新意。我们认为五凉写经书风的特点有以下几点。

(1)用笔上有隶书遗意,但更有楷书的新质。横画起笔轻细,收笔粗重,略有波势,这是隶意。但这个特点,并不是所有经卷都有。光说横画长、竖画短显然是片面的。但楷书的竖钩、弯钩以及转折处提笔转锋的楷体新质,却是普遍倾向。忽视了这一点,也就看不到五凉写经书风中的新质。

(2)结体并非只是方扁平结一种类型,横画宽结、斜画紧结的楷书新结体都已出现。这是魏楷的先兆,也是五凉写经书风中的新质。形貌上左低右高,并且大多稚拙。

(3)章法上并不只是茂密一种,既有茂密、绵密的章法,如《十诵比丘戒本》;亦有疏朗宽松的抄写章法,如《优婆塞戒经》。从整个时代看,五凉时期的抄经还未形成固定的格式。就篇章布置言,有分段分格式的章法,如《道行品法句经》《菩萨忏悔文》,都是五个字一断开,一行分三四段;也有一行不断,整行整行抄写的。有有界格的,也有无界格的,还有抄错以小字补充者。这种比较随意的抄写方式,在隋唐写经中几乎很少发现。

当然,还应指出的是,五凉写经中都有大量的别字和异体字,这是文字演变过程中的必然现象。官方写经与民间写经也有格式、题记上的不统一,用字上的规范与随俗的不同。民间写经中,出现了许多俗字和简化字。这些都是时代的特点,在别的地方也会出现。

作为地区的写经书风,五凉写经有北方书风的古朴、自然和稚拙;五凉写经中,妍体很少,不很『正』的歪倒、某一笔的夸张,都很有北方民间书经人的情趣在。上引《十诵比丘戒本》的跋中说『手拙用愧』,倒不是谦虚,而是真实书写心态的流露。看不到五凉写经中的这种古朴、自然和拙趣,也就脱离了该地的文化环境。

『五凉体』的成因

『五凉体』书风是否存在,这是一个无法回避的问题。

华人德在《『北凉体』刍议》中,对施安昌提出的『北凉体』是地域性书风表示了质疑。他同意刘涛『正体隶书』的概念,但是并不赞成冠之以『北凉体』的名称。他看到了施安昌所举北凉作品中的矛盾之处,认为《律藏初分第三》《瞿万衣物疏》等作品都与『北凉体』截然不同。他认为《谢鲲墓志》《晋恭帝玄宫石碣》等碑的字形都有『起笔出锋又下顿,收笔有燕尾,中间是上曲或下曲的波势,成两头上翘形式』,与《沮渠安周碑》的特征雷同。他认为:『「北凉体」是从魏晋京城洛阳的「铭石书」演化而来,属于隶书中比较端庄的一种,特征明显,虽然结构和用笔中含有楷书成分,这是其时已进入楷书书写时代,楷法不自觉地羼入,而非隶书向楷书过渡时必然出现的一种书体。』他最后的结论是:『我认为西北地区和南方在同一时期出现的一种类似的书风,不是「北凉体」作为地方体因流动、模仿而传开,而是魏晋时铭石书演变至四世纪末、五世纪初形成的一种形态比较独特的隶书,应该是一种隶书的时代风格,而不是独有的地方体。』

应该说,这个质疑很有力,论证的思路也是严谨而清晰的。仅从施安昌先生所描述的书法形态与所举书法形态不同的作品,来确定一种地方性书体,确实是有漏洞的。华人德将五凉的铭石书与五凉书经分开讲的思路是对的,他把五凉铭石书看作正体隶书,把五凉写经看作是行楷书,这种区分避免了形体上不应有的纠缠与矛盾。但否定『北凉体』的存在则又显然忽视了五凉时期书风的特殊性。五凉地区远离京城,书写人员也是北方朔漠地区的少数民族,他们的文化素养、个人气质与南方文人可谓有天壤之别。五凉时期又是相对封闭的时期,这个地区的书写肯定是与其他地方不同的。

不妨把《沮渠安周碑》(四四五)与《谢鲲墓志》(三二三)、《王兴之夫妇墓志》(三四八)进行比较。它们的共同点是都为官方隶书的代表,前者为王室高官,后者为望族子弟。从时间上看,《谢》《王》墓志都早于《沮渠安周碑》很多年,按理说,《谢》《王》墓志应有更多的汉隶浑朴劲健之风,然而事实正好相反。有人评价此碑说:『此刻看去似有古樸之意,实无醇厚之味;似有挺拔之笔,实乏遒劲之美。它的书境是均整呆板,气韵单薄。这些即意味着隶书的衰落,亦时代使然也。』[8]造成这种情况的原因,就是书写者在用笔、结体等方面做得不到位。例如横画虽有两头翘的形式外观,但笔道软绵乏力;字形的结体力求匀整方饬而极少奇峭之姿,这表明书写者的审美趣尚平庸。至于《王》志,横画、竖画的起收都呈方笔,点画搭接也仅守横平竖直之法;已很少分势,求朴古庄重而陷于呆板窘迫。古意已很少了,趣味更谈不上。

但《沮渠安周碑》就完全不一样了。它虽比《谢》志晚了一百多年,但点画方峻有力,笔意挺拔多变。它的横画作两头翘,起笔方头斜截,下笔重而迅捷;而横画尽处,挑笔趯出,十分有力。它的点也是方笔猛下,有三角状,是魏碑的笔法,雄强有力,筋骨强健。短撇,如『以』,落笔重,头粗重,走笔疾,形尖利,让人感觉到鲜明的节奏。从结体看,更是奇峭多姿,体势飞扬,有峻拔、犷悍的气势和风神。故施安昌说它有『凉州大马,横行天下』的气势其实并没有错,倒正是其地方色彩所在。

华人德先生之所以否定『北凉体』的存在,是因为他把隶书的时代风格看作是主宰地方书风的主要依据,只承认『北凉体』与魏晋京洛铭石书的联系,而忽视其区别。施安昌先生将『北凉体』的风格描述成『字形方扁,在隶楷之间』,这实际上只是当时书风的共性。文字演变到魏晋,其书写都有处于隶楷之间的共性,多一点少一点而已。仅以这一特点,自然解释不了远在云南的《爨宝子碑》(四〇五)及绝大多数晋碑的特征,横画两头翘是共性而不是地方性。

魏晋铭石书是形成『北凉体』的一个文化动因,看不到这一点就割断了五凉地区与京洛的联系。但形成『北凉体』的主要文化动因是五凉地区佛教造像、刻经与抄经的兴旺发达。从汉儒文化看,京洛是中心,但从佛教文化看,则是五凉为中心。十六国时期,敦煌凉州一带汇聚了全国一流的佛学大师,已经在西晋去世的竺法护且不论,其他的如竺法乘、竺法行、竺法存、昙无谶、道进、安阳侯等大批翻译大家都集中在河西。到姚秦时的鸠摩罗什,长安有规模浩大的译场。至于建康的译场,还是后来才有的。敦煌的竺法护在西晋时就在敦煌、长安、洛阳一带译经,有很好的佛教文化交流。此后的大师昙无谶在玄始十年(四二一)迁至姑臧,翻译了很多经,包括《优婆塞戒》《大般涅槃经》等很多佛典。传世的这些经文的抄本,基本上都出于凉州僧人之手。当时河西的佛教文化引领时代的潮流,是南方士人向北方学习佛教,而不是相反。

《高僧传》中记佛经翻译大师僧伽提婆时说:至隆安元年(三九七)来游京师,晋朝王公及风流名士,莫不造席致敬。时卫军东亭侯琅琊王珣,渊懿有深信,荷持正法,建立精舍,广招学众。提婆既至,珣即延请,仍于其舍讲《阿毘昙》,名僧毕集。提婆宗致既精,词旨明析,振发义理,众咸悦悟……珣集京都义学沙门释慧持等四十余人,更请提婆重译《中阿含》等。罽宾沙门僧伽罗叉执梵本,提婆翻为晋言,至来夏方讫。其在江洛左右,所出众经百余万言,历游华戎,备悉风俗,从容机警,善于谈笑。其道化声誉,莫不闻焉。

这个王珣就是写《伯远帖》的大名鼎鼎的书家,王羲之家族中的优秀者,南方士人中的杰出者,但在佛教大师面前,何等诚恳、谦虚。这充分说明,南方士族与北方佛教高僧之间,有着密切的交往,即使在战乱加剧之时,这种交往活动也未减少。这个僧伽提婆,后在战乱时离开长安到洛阳,投庐山慧远,又去建康(南京)译经。《增一阿含经》也就是在南京译出的。不久,在酒泉、敦煌的石塔圆柱上即已刻此经。数千里之隔,阻不断南北的文化交流。

此外,如武威太守赵整,请道安等召集学僧译《增一阿含经》四十一卷,由敦煌高僧竺佛念译;东晋宁康元年(三七三)支施在凉州译《首楞严经》。不必多举例,五凉时期敦煌、酒泉、凉州都是佛教文化充分发达的地区,故五凉抄经是流向各地的底本。正是在这个意义上,五凉书经走在时代的前列,传世的五凉写经足以代表当时书法的最高水平。五凉书经的书法渊源,除了汉晋铭石书、佛教写经,还要追溯到汉简。这是五凉书经成风的又一渊源。

西北汉简的主要出土地正是敦煌、居延、武威这五凉地区。从西北汉简的书写内容看,西北地区的汉学、经学已十分发达,书法也相当盛行。沃兴华在《西北汉简研究》一文中说:『汉代西北地区的书法全国领先,书法风气也盛极一时,这是不容怀疑的事实。明白这一点,我们才能跨越今天的历史局限,在恰当的基点上去正确理解和评价汉代西北地区的简牍书法,给它应有的崇高地位。』[10]从西北地区出土的居延笔、敦煌笔、武威笔看,当时的书写工具也是领先全国。汉简的用笔,线条粗细变化大,浑圆厚实。重顿后挑的笔法、强烈的节奏感,都可以在五凉写经中找到痕迹。尤其是爽辣疾劲、圆厚生拙、夸张抒情的线条,显示出西北书风的亮色。敦煌遗书中题记最早的年代为永兴二年(三〇五),吐鲁番发现的传世《诸佛要集经》(二九六),与武威汉简中的《王杖十简》下限永平十五年(七十二)相距两百余年。从这些作品看,五凉书经者的书法渊源有相当一部分是从汉简中来的。如武威汉简中的《诏简书》,已有楷书的身影,字形方正、结体宽博、横画略带波势等,都是隶向楷转变期字形的简化。此外,《武威王杖诏令册》也很有锺繇楷书的圆润和安闲,字形方扁,中锋取势,有明显的竖钩,这说明五凉写经楷书与简书有形式上相通的依据。众所周知,楚笔锋长,楚简收笔特尖,书法形态好圆好曲;而西北笔锋短,收笔顿而重,形态拙重而厚实。这是因工具不同而造成的地域书风的不同。再从书写主体的性格看,西北少数民族粗犷、豪迈,故其书风有『凉州大马,横行天下』的气概。这些特点明显地体现在五凉书风上,故否定『五凉体』的存在是不符合客观实际的。

形成『五凉体』书风的另一个重要原因,是刻经手的二度创造。『五凉石塔』是佛教书法的重要载体,也是国内唯一存世的最早实物。铭石书西汉很盛,东晋亦十分发达。但南京出土的《王兴之夫妇墓志》《谢鲲墓志》,其刻法都与五凉石塔的刻法有异。南方碑刻刻工细致、精微,刻工多能按照字形传达笔意;而五凉刻工的技巧也是一流的,但这些民间刻手往往喜欢作一些轻微的二度创作,故从刻工的技法看线条,就有显著的区别。翟万益在《五凉书风》中有精辟的分析:

像酒泉田弘石塔,文字主次笔画比较分明,次笔画细弱而短促,主笔画舒张而厚重,撇捺极其舒展,并上翹夸张。由于主次笔画的分别,使刻石手法也产生了相应的变化,主笔多以双刀完成,次笔多用单刀完成,但部首之间的平行排列,又弱化了隶书在汉代的那种虎虎生气……酒泉程段儿石塔刻文,由于基本使用单刀刻出,主笔画只是大略地保持了隶书的笔画特征,而大大削减了笔画的轻重特点,横竖笔画跌宕起伏,表现出一种潦草不经的态势。酒泉白双咀石塔发愿文,则更为草率,在隶书框架内涌动着行书的情结,完全违背了隶书刻文的传统。

这个分析很有眼光。翟万益本身是古文字学者和书家,又精篆刻、砖刻,故看得仔细,看出奥妙。今天我们看《田弘石塔碑》,主笔线条粗重,而次笔线条细弱,其实当初的书迹可能不是这样,这是刻手的二度创造。《程段儿刻石》《白双咀刻石》线条均细,不像书写的原来形状,这是由于单刀刻所致。单刀刻是一次运刀刻成的,线条一面光,一面毛,可以验证。这或许是刻工当时想偷懒所致,可大胆放手地刻,估计速度不慢。而这又无意中创造了出色的作品,虽或许与原作有很多不同,但石刻的写意性、粗犷情调却跃出纸面。这就是五凉民间刻手的个性,如换了南方刻工,不会有这种胆气。

五凉石塔刻经是流传至今的书法瑰宝,从五凉起,佛经的传播又打开了一种新的途径。北魏的云岗造像刻石就是五凉塔刻的延续,而龙门造像石刻是云岗石刻的发展。北方书家的雄强、粗犷、豪迈之情一寓于这些石刻之中,『五凉体』鲜明的地域性是不容置疑的。

《『北凉体』刍议》中驳斥施文『擅长北凉体的书者及其作品都会流动,一种风格也会在模仿中传开』的说法时说:『从当时的情况看,西北地区和南方的书风互相交流影响的可能几乎不存在。双方相距万里,并有敌对政权阻隔。』但仅从当时佛教流传的情况看,南北交流十分频繁。前面王珣之例即是明证。

当时前凉政权的张轨父子与京洛一直有联系,唐长孺《魏晋南北朝时期凉州与南朝的陆道交通》一文中举了很多例子,说明『西晋末年以来,当前凉、后凉、西凉、北凉先后占领河西走廊时,史籍记载,除后凉外,其他几个政权一直与东晋、刘宋使命往来』[12]。东晋至河西虽远隔万里,但水路走并不复杂,从建康(南京)至巴蜀,再进入西北。故即使『八王之乱』时,丝绸之路并未阻塞。

关于南北交往的途径,王元军的《六朝书法与文化》中专门有一节讲南北交流与书法交融。他认为主要途径有三:一为官方之间的文化交流;二为南北方士民间的往来;三为僧人之间的往来。

如宋元嘉三年(四二六)北凉至沮渠蒙逊子沮渠兴国,遣使至宋,『请《周易》及子集诸书……合四百七十五卷』。沮渠蒙逊写信给宋司徒王弘,要一部《搜神记》,王弘就请人抄了一部送他。

永嘉十四年(四三七)北凉王沮渠牧犍又遣使至宋,送给江南一百五十四卷书籍,其中有《凉书》《敦煌实录》《周髀注》等。又求晋赵起居注,宋文帝命人抄好送去。可见北凉地区的文化并不落后,他们与南方的文化交流也十分频繁。

佛教文化的南北交流由来已久,主要方式有三种:一为译场中的南北高僧交流;二是僧人传道的交流;三是写经的交流。如凉州译经早且多,沮渠蒙逊为一国之主,又信佛,凉州遂为传译之中心。如译《优婆塞戒经》,设译场有五百余人共译,分工明确。昙摩谶主译,有道善笔受。而助译的人许多是汉人中的巨儒,善文辞,懂梵语。这就是中原汉儒与译僧的交流。沮渠京声是蒙逊的从弟,位安阳侯,少涉流沙,到于阗,于高昌得《观世音》《弥勒》二经译之。凉亡,奔晋,又到建业译经,把西北佛文化南传。

当时鸠摩罗什在凉州十年,吸引了大批内地的求学者,其中就有南方的高僧僧肇,后来罗什到长安、京洛,又影响了另一批内地汉僧。竺法念是凉州译经大家,苻氏建元(三六五—三八四)中,僧伽跋澄等在长安,于是又到长安译经,当时的凉州高僧法成,去蜀弘禅法;酒泉高僧慧览先在蜀授法,后来又到广东罗浮弘经。道法是敦煌高僧,住成都专讲定业。凉州佛教文化由此在数十年中大量渗入到南方士大夫中,东晋的名望士族之所以对佛教有那么浓重的兴趣,正是南北佛教大交流的结果。

河西佛教文化的输出中还有一种特殊的强迫方式。太武帝在太延五年(四三九)灭凉,徙沮渠牧犍宗族及吏民三万户(或作十万户)于平城(大同)。这十数万人中,有不少是塑造佛像的工匠,有刻碑的高手,也有建造寺庙的能工巧匠。凡属凉州所有的造像、石塔、碑刻、彩绘等种种人才,都被带到了平城,成为平城的建设者。大同云岗石窟的开凿与发展,完全是延续河西佛教文化的结果。等到北魏迁都洛阳,佛教造像呈现空前的繁荣,带来又一波魏碑书法的崛起。

这种佛教文化的东迁南下,在《高僧传》《续高僧传》中找例子,可谓比比皆是。译经的发达带来抄经的繁荣,造像的兴盛带来刻经、刻碑的迅速流播。佛教书法以一种前所未有的速度和广度在中原与南方传播,其间南北交融的力度可想而知。阮元的南北书法论,表述上虽有不完备处,但其对书法风格南北不同的认识之穿透力可谓目光如炬。

举一个具体的例子说明凉州写经书风对南方士人的影响。北凉承平七年(四四九)的《持世经》,落款题记是:『岁在己丑凉王大且渠安周所供养经,吴客丹杨(阳)郡张烋祖写,用纸廿六枚。』沮渠安周是北凉的皇室贵族,他出资,让南方丹阳郡张烋祖写。这有力表明,北凉人的佛教文化已完全深入到从南方到北方求佛的人心中,故北凉写经虽是地域性的,却也有越出地域的普遍性。

五凉时期,是多个政权同时并存的时期,前后存在有一百多年时间。因此,笼统地说『五凉体』其实也是不正确的。早期的『五凉体』,前隶楷式的体貌,但隶意较浓;中期则楷意多于隶意;后期则楷书的形式元素更多,有向魏楷过渡的方式。西北地区地域辽阔,五凉时期各小国之间的书风也是有区别的。以『五凉体』概括所有时间、全部地域也是欠妥當的。