北凉写经书法的文化背景与风格形成

杨军 王潇

关键词:北凉体 写经书法 经生

北凉是魏晋南北朝时期中国北方十六国之一,其书法文化一方面接续中原传统,但另一方面也因受到政治格局、佛教传播等各种因素的影响而逐渐形成了特征明显的地域书风。凉州为河西地区的政治文化中心,魏晋之时已是佛教圣地,凉州先后出现前凉、后凉、南凉、北凉、西凉等政权,其中以北凉佛事最盛。在这一时空范围内,佛教写经成为书法艺术最主要的物质载体。虽然北凉写经是为宗教活动服务而并非为艺术的审美目的而创作,但因为从官方到民间的普遍重视,写经活动逐渐制度化,对写经书体的要求也日渐规范,逐渐形成一种特定的风格,这种书写形式后被学者称之为『北凉体』。『北凉体』虽作为一种实用书体,却颇具审美意蕴,也因此为后人所珍视。在今天对『北凉体』进行研究和学习,一方面应当还原其产生的历史文化背景,以全面把握其形成、演进的内在规律;另一方面也应以当代美学视角,挖掘其审美意涵,为当代书法艺术的发展提供借鉴。

北凉写经书法形成的历史文化背景

西晋永安元年(三〇四),在司马颖部下任北部单于的匈奴贵族刘渊自称汉王,永嘉二年(三〇八)正式称帝,国号为汉,史称成汉,自此北方开始了此起彼伏的割据政权。『永嘉之乱』后,西晋灭亡,西晋宗室司马睿南渡建立东晋,北方则进入了『五胡十六国』时代。北凉为十六国之一,由段业于公元三九七年开创。公元四〇一年,沮渠蒙逊攻杀段业,仍称凉州牧,改元永安。公元四一二年,沮渠蒙逊定都姑臧,称河西王,凉州牧,此时北凉控制今甘肃西部,宁夏、新疆、青海的一部分,成为凉州一带最强大的势力。公元四二一年,沮渠蒙逊灭西凉,占领了整个凉州地区。公元四三三年,沮渠蒙逊去世,其子沮渠牧犍继位。公元四三九年,拓跋焘率北魏军团围攻姑臧,沮渠牧犍出降,其弟沮渠无讳西行至高昌重新建国。公元四四四年,沮渠无讳病故,弟弟沮渠安周继任。公元四六〇年,柔然攻破高昌,北凉灭亡。

整个魏晋南北朝时期,政治上南北分裂导致了南北方士人精神气质、审美倾向、艺术表现的差异。北凉作为北方政权之一,其书法审美也是当时北方士人的精神特征的写照。在书法上,北凉书法一方面承续汉魏传统,尤其是碑刻仍然使用隶书正体书写,波磔朗峻,字形方扁,结体平整。但另一方面,北凉书法也表现出北方士族不同于南方士族追求绮丽华美的审美风尚,追求雄强劲健、质实典重、求真尚朴的阳刚之美。这与南北方士人因地域而造就的性格差异有关,正如王国维先生所说:『南方人性冷而遁世,北方人性热而入世;南方人善玄想,北方人重实行。』若将这一时期北方的书法与南朝书法相较,这种审美差异十分明显。南朝书法因『禁碑』而帖学盛行,行书、草书成为主流;而北朝则仍旧重隶书、楷书,主流书体也与南朝有着很大的区别。

这种区别在清代被学者加以夸大,在《南北书派论》中归纳为『南帖北碑』,这在一定程度上地反映了这一时期的书法发展状况。但这种『碑』与『帖』的区分也并非截然二分,正如王国维在《梁虞思美造像跋》中指出:『阮文达公作《南北书派论》,世人推为创见。然世所传北人书皆碑碣,南人书多简尺,北人简尺无一字传者。然敦煌所出萧梁草书札,与羲、献规模亦不甚远。南朝碑版,则如《始兴忠武王碑》之雄劲,《瘗鹤铭》之浩逸,与北碑自是一家眷属也。』因此对于『南帖北碑』之论,在今日仍应细加辨析,魏晋南北朝书法的南北分野确实存在,但这种区分并不是绝对的,而是政治、地理、民族等多重因素的共同作用,在分析时不应简单地一概而论。

魏晋南北朝时期,佛教的广泛传播也成为影响这一时期书法发展的重要因素。佛教在汉代传入中国,至南北朝时期迅速发展,北方『十六国时期』政权的频繁更迭与连年战乱使『人力凋残,百姓愁悴』,为佛教发展繁盛提供了土壤。北方诸国中,北凉对佛教尤为推崇,从官方到民间都有着大量佛教活动,这主要表现在以下几方面:第一,高僧众多。在北凉都城姑臧的高僧众多,史上较为著名的有昙无谶、沮渠京声、浮陀跋摩、道泰、法盛等,其中以昙无谶译经最为著名。第二,译经事业发达。《开元释教录》卷四载:『北凉沮渠氏,初都张掖,后徙姑臧,自蒙逊永安元年辛丑,至牧犍承和七年己卯,凡经二主三十九年,缁素九人所出经律论等,并新旧集失译诸经,总八十二部,合三百一十一卷』。第三,大量开凿石窟。北凉开凿石窟,规模盛大,今所存武威天梯山石窟、敦煌莫高窟、安西榆林窟等都有北凉时期所开洞窟与所造佛像。第四,建寺造塔。史载北凉王沮渠蒙逊便曾经在山寺为其母造丈六石像。据统计,现存的北凉石塔有十四座。

整个魏晋南北朝都处于我国历史上的动荡时期,而相较于南方,北方更是政治动荡,战乱频仍。社会环境的动荡不仅让平民百姓流离失所,也让士族内心充满了不安和恐惧,可以说当时的中国充满了焦虑不安的氛围。为了寻求心灵的安定,佛教为人们提供了一个心灵的出口,并描绘了一个美丽的西方极乐世界。在佛教经典中描绘的极乐世界为人们提供了在精神世界中逃离困苦的『桃花源』,让人们得以忍耐现世的痛苦并寄期望于『彼岸世界』,这一社会文化背景为佛教写经书法的兴盛和发展提供了契机。

魏晋时期文字转型关键节点上的北凉书法

魏晋时期是中国书法发展史中的重要时期,既是书体从隶书向多种书体演变的关键节点,也是书法艺术走向审美自觉的重要转折点。书法的审美自觉始于汉末,至魏晋时期书论著作大量涌现,将书法视为审美追求的文化潮流在魏晋士族中蔚然成风。永嘉之乱后,随着政治局势的变化,晋室南迁,书法的发展中心也转移到中国南方并快速发展,以『二王』为代表的新书风造就了中国书法史上的最高峰,并形成中國书法史上的『帖学』渊源。而中国北方的诸多少数民族政权统治地区,一方面因为战乱频仍、民生凋敝,书法的发展远远落后于南方,但另一方面,北方也因为佛教写经文化的兴盛而逐渐发展出一种独特的书法风格,尤其是北凉写经形成了具有代表性的地域书风,也就是所谓的『北凉体』。

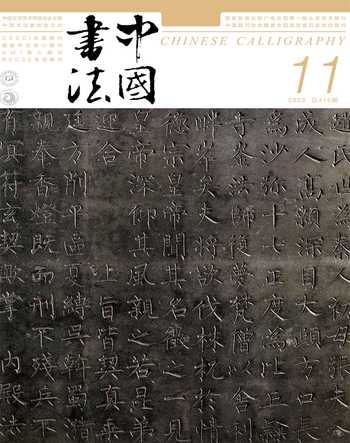

『北凉体』这一称谓最早由故宫博物院施安昌先生提出,用以指称十六国时期在凉州地区流行的一种隶楷之间的书体。施安昌在其《『北凉体』析——探讨书法的地方体》一文中总结『北凉体』的形式特征为:『字形方扁,在隶楷之间。上窄下宽,往往有一横或者撇、捺一笔甚长。竖笔往往向外拓展,加强了开张的体势,富于跳跃感。特别是横笔,起笔出锋下顿,收笔有雁尾,中间是下曲或者上曲的波势,或两头上翘形式。碑板上尤为突出,可谓「犀利如刀,强劲如弓」。点画峻厚,章法茂密,形成峻拔、犷悍的独特风格。』『北凉体』的出现是多重因素共同影响下的结果,其中最重要的原因便是佛教写经活动的兴盛为书法提供了一种特殊的物质载体,对美观的文字大量书写的需要推动着北凉写经书法走向便捷、美观,并逐渐形成具有程式化特征的书写习惯。

北凉重视佛教,对中原、西域高僧极为优待。在这一时期,从社会上层到底层民众都形成了极为浓厚的佛教氛围,翻译了大量佛典,抄写的经卷亦不在少数。北凉前后期大量译经和写经的存在,使得写经制度已初具雏形,尤其在北凉高昌郡时期的写经题记已列具写经用纸、写经时间、供养人、写经目的、写经人、一校、二校等七部分内容。《持世经》题记:『岁在己丑,凉王大且渠安周所供养经。吴客丹阳郡张烋祖写。用纸廿六枚。』《佛说菩萨藏经》题记:『廿六纸半。一校竟。大凉王大且渠安周所供养经。承平十五年,岁在丁酉。书吏臣樊海写。法师 第一校。法师 第二校。祠主道(下缺)。』《十住论》题记:『凉王大且渠安周所写(下缺)。愿一切众生,深解实相,悟无生忍。用纸廿三张。』《华严经》题记:『大且渠安周所供养经。廿纸。』

从这些题记可知,北凉宫廷的写经活动有着特定的程序和组织形式:首先,挑选合适的写经人写经,如书吏、信仰佛教的王族亦亲自参与写经;其次,写经人在合适的时间写经,以统一的纸张及格式;再次,经文写毕,由一位或两位法师进行校对;最后,再由祠主审定。大量的佛经书写让写经生的书写技艺日渐娴熟,同时也逐渐摸索出一种能够快速书写的用笔习惯,因为经年累月的常年书写,写经生已经将文字点画的书写动作形成肌肉记忆。因此『北凉体』便形成了点画书写形态一致而不追求字形、点画的变化的书法审美,这与南方以『二王』为代表的书法新风有着巨大的差异。当然,写经生中有很多并不是出身士族,本身并没有很高的文化修养,如果任由写经生自由发挥,其写经文字也不可能有很高的书法水准,这也导致这一时期的写经作品书法水平良莠不齐。因此,抄经结束之后的校对和审定,一方面为抄写文字不出现错讹提供了保障,同时也能够推动写经书法审美水准的提升。

国博藏《北凉以来写经残卷》的书法特征与美学意涵

国家博物馆藏《北凉以来写经残卷》出土于吐鲁番。这件残卷共有五段写经残叶,三段题跋。卷轴有楷书题签『北凉以来写经残卷,出吐鲁番,素文珍藏』,下有『宜记』二字及『宝炜』印识。此处『素文』是梁素文,本名梁玉书,字素文,奉天(今沈阳)人。清末宣统元年(一九〇九),梁玉书奉使监理新疆财政,好收藏敦煌吐鲁番出土文献。从题签来看,本卷最先为梁玉书收藏。『宝炜』印是潢川吴宜常的姓名印,『宜记』二字即为吴宜常所书。吴宜常,名宝炜,字宜常,河南潢川(亦称光州)人。一九三〇年,吴宜常任中央考古委员会委员,好收藏金石及敦煌吐鲁番出土文献。国博藏《北凉以来写经残卷》先由梁玉书收藏,后由吴宜常购得,一九六四年由吴宜常后人转售于中国国家博物馆。

从内容来看,《北凉以来写经残卷》中的五段写经残叶内容分别为《摩诃般若波罗蜜经》卷第十六佛母品第四十八、《摩诃般若波罗蜜经》卷第十三随喜品第三十九之余、《十诵律》卷第四十一明杂法第五第六、《金刚经》第十八十九品法界通化分、《大智度论》释摩诃萨品第十三。《摩诃般若波罗蜜经》由姚秦鸠摩罗什于弘始五至六年(四〇三—四〇四)在长安译出。《十诵律》由姚秦弗若多罗、鸠摩罗什合译,时间在弘始六至七年(四〇四—四〇五)。《金刚经》有众多译本,以鸠摩罗什译本最早,且流传最广,本残卷中的第四段残叶即是鸠摩罗什译本,亦在姚秦时期译出。《大智度论》由鸠摩罗什于姚秦弘始四年至七年(四〇二—四〇五)在长安逍遥园译出。卷尾三段跋文分别由陈鹏、翁廉与吴宜常跋。卷尾题跋处有『漱玉』『九抟』『铜有喜』『宝炜』四方印鉴。

而从书法风格来看,《北凉以来写经残卷》共分为五段,而每一段的书法风格并不完全一致,具体来说:

第一段残叶,残三十一行,行十七字。该残叶横画一律入笔露锋尖锐而劲挺,末端加重下顿或常有上扬之势,中间行笔常微微弯曲。撇画皆下笔铺毫,渐提笔上扬,形成有一定规律的弧势,开张而外拓。字形扁方,上窄下宽的梯形状。字体在隶楷之间,横画与捺画往往较长,捺笔的波磔之势较为显著。该残叶的书写风格属典型的『北凉体』,而起笔略有变化。

第二段残叶,残三十二行,行二十字。该残叶横画下笔顿按或入笔露锋,笔画中段多是曲笔,收笔重顿;竖画多顿按而行,短促者往往见『曲头竖』用笔;撇画亦顿按作点而行,呈开张之势;捺画收笔重按成点状;使转圆润。字形多扁方,上窄下宽。该残叶用笔常常是行书的牵丝映带,笔画之间的连接呼应较为强烈,似有南朝妍美书风的影响。在用字上,该残叶多有饰笔,卷中『是』『堕』『在』『足』『礼』等字皆有饰笔。字体除极具行书特质外,其隶书波磔之势含蓄而意足。从该卷书风来看,书写时间应在北凉时期。

第三段残叶,残二十九行,行二十一至二十七字不等,有界格。该残叶字与字之间的连接较为显著,连接方式开始变得复杂,似有南朝书风的影响。整个字形相对于前两段写经残叶的扁方为主,该残叶字形已是以长方为主,形态多变。因为形态更为复杂,字与字之间的连接也呈多样化趋势,使得整件写经残叶在行势上呈现一种很强烈的视觉特征,几乎每一行都呈现出向右下角方向运动的趋势。该残叶的波磔之笔大量锐减,省简书写成为最为重要的用笔方式,出现大量草书书写,介乎章草与今草之间。整篇书写轻松明快,变化多端,拙茂而有妍美之质。从该卷书风来看,书写时间当在北凉后期至高昌王国早期。

第四段残叶,残二十一行,行十六字,有界格。该残叶用笔与前三段写经残叶大有不同,波磔之笔已完全褪尽,提按顿挫之势充溢着每一类笔画的书写,深受北魏洛阳皇族元氏墓志的影响,但或是因为写此卷的抄经人在书写技巧方面还不够纯熟,所以在吸收与消化北魏元氏墓志的用笔技巧上还显得稚嫩些。该残叶中的捺笔在行笔的末端都有一个平拖的书写方式,从而使捺画分成两段式的书写,这是『魏碑體』较为成熟的用笔方式。结字斜画紧结,风格峻拔而可爱。该残叶或是北魏时期的写经,由僧人或佛教信众携至高昌地区而留存。

第五段残叶,残二十三行,行十八字,有界格。该残叶已经完全是楷书用笔,结字有隋碑『平画宽结』的意味,体态多方。横画劲挺,书写往往甚长。竖画用笔多外拓,宽博而有质。使转圆多方少。有行书笔意。从书风来看,或是麴氏高昌王国时期的民间写经。

前两段虽是典型的『北凉体』,然亦有施安昌先生所描述的有些小异之处,第一段残叶的横画入笔多露锋直走,第二段则多行书用笔。第三至第五段残叶的书法风格,与晋唐时期吐鲁番地区以外的政权——南朝、北魏及隋朝写经书风有着不容忽视的联系。事实上,晋唐时期的吐鲁番地方割据政权在北凉后期的沮渠无讳时即遣使南朝,曾有交通往来;马氏与麴氏高昌王国时期,皆曾与北魏交好,遣使十余次;麴氏高昌王国后期,亦十余次遣使入隋,并于隋大业五年(六〇九)滞留麴文泰在东都洛阳为质子。晋唐时期的吐鲁番地区地方割据政权与当时其他中原、南方政权的频繁交流,使民间僧俗商人的往来更加便捷,而作为佛教承传的吐鲁番地区,其写经书风也就容易出现多样化。