北凉石塔铭文刊刻研究

杨子墨

关键词:北凉石塔 铭文刊刻 北凉体

塔铭非中国原有刻铭形式,其伴随天竺佛塔传入中土,现存中国最早塔铭遗迹为十六国北凉石塔铭文。学界对于北凉石塔铭文的研究以殷光明先生最具代表,著作《北凉石塔研究》从考古学、历史学和宗教学的角度对石塔经文与发愿文等内容进行了客观系统的调查与研究。[1]近年来,随着丝绸之路美术研究的发展,其他学者则从北凉石塔刻经、写经生等方面进行了深入研究,涵盖了塔铭地域风格、类型特征与文化意涵等内容。[2]而北凉石塔作为中土佛教刻经创始、佛教发愿文体例定型、手卷式书写模式等问题,则可通过塔铭题刻方式和铭文记录进行解析研究。

北凉石塔的刻铭起源

刊文于塔是印度早期佛塔营造的一项内容,通过铭文记录内容,后人可知佛塔的营建年代、出资人、工匠及出资情况等信息,如公元前二世纪中叶巴尔胡特塔门上所刻婆罗迷铭文,记录了该塔由当地贵族、商人、僧尼集体捐赠营建的过程;东侧塔门石柱题刻记录了巽伽王朝时期达那菩提(D h a n a b h u t i)布施供养塔门的情况。现存公元前一世纪印度桑奇一号大塔南門题记,可知该塔为安达罗第三代国王萨塔卡尔尼一世(Satakarni I)的匠师阿南达(Ananda)领衔制作,石雕由毗迪萨(Vi d i s a)象牙雕刻工匠完成。该塔每座牌楼刻有供养人的姓名,南门第二横梁和西门南柱为同一供养人——巴拉米陀罗(B a l a m i t r a),东门南柱和西门北柱是同一捐资人。印度早期佛塔除了在塔身建筑构件上刊刻铭文,还在塔身浮雕的图像旁刊刻铭文以作说明。如公元前二世纪至公元前一世纪,巽伽王朝统治时期的巴尔胡特窣堵波石板造像旁题名Kadariki,『印度学者巴鲁阿和辛哈将铭文转写为「K a□□a r i-K i[n a r ā]」,译为「一段关于坎达里和紧那罗的本生经故事」([AJātaka-episode of] Ka□□ari andK i n n a r ā)。』[3]由此,后人知道了印度佛教天部护法神祇乾达婆(Gandharva)与紧那罗(Kinnara)的图像样貌。

传统中国建筑以木构为主,石材的使用主要出现于东汉时期,且多用于墓葬、祭祀及公共建筑营造的墓室、祠堂、碑、阙、俑或城墙等,此时建筑石材雕琢刊刻技艺较之北非、西亚与中亚的古代文明石雕遗迹判若云泥。先秦时期,石质并不是中土建筑材料的首选,因此没有得到广泛使用。到东汉时期大量石质建材出现,这与中国两汉时期官方与西方世界的『凿空』有一定联系。这期间,有官方派遣张骞、班超使团的西行,有汉帝国讨伐北方草原民族的西征,有中亚胡商丝路贸易的东行,还有天竺佛法的东传,他们的出行与渐入将域外繁盛的石刻建筑文化传入中国。作为异质宗教建筑佛塔,中国本无有之,如何设计营建,复制与模仿是初期工匠重点考虑且突破的问题。

北凉是十六国时期河西走廊的一个地方政权,也是我国最早接触佛教的地区之一,公元四世纪此地佛事兴盛、塔寺林立。入华弘法的域外高僧仿照本国佛塔样式,用陶土、石头或木料雕成小型佛塔进行禅观与供养。据相关资料显示,目前新疆、河西一带共存北凉石塔十四件,[4]其中有铭文者十二件,有明确纪年者六件。现存十四件北凉石塔残高14c m-96c m,由塔座[5]、塔基、塔腹、塔肩、塔顶五部分组成。铭文主要刊于塔基或塔身部分,包括佛教经典、发愿铭文、供养人题名、造像题名四部分。

北凉石塔铭文少则三五字,多则几百字。少字数塔铭主要为造像题名,它们刊刻于造像空余的石面上,文字凿刻较为随意;多字数石塔铭文集中于塔基或塔身处,主要涉及佛教经典和发愿铭文,文字刊刻相对精致。有的会在经文之前作题首,注明造塔人、造塔目的及塔名等信息,例如《酒泉高善穆石造像塔》经文题首曰『高善穆为父母报恩立此释迦文尼得道塔』,言简意赅地概括出该塔的供养信息。更为详细的发愿造塔铭文主要镌于经文背后,主要有造塔时间、造塔人、造塔对象、造塔目的、造塔功德五部分内容,有的还涉及造塔起因、地点与经过。佛教造像发愿铭文最早见于重庆三峡出土的东汉延光四年(一二五)摇钱树佛造像,该摇钱树台座上阴线铭文『延光四年五月十日作』,是我国目前发现有明确纪年的最早佛教造像实物,此铭文仅以时间注明造像信息,发愿铭文体式尚处初级阶段。到十六国时期,北凉塔铭受汉地世俗志铭文体影响,形成以造塔纪年起始,详细介绍建塔人发愿供养各项内容的统一模式,是对天竺塔铭文化的汉地再造,也是我国佛教发愿铭文体式定型的标志。

值得注意的是《敦煌岷州庙石造像塔》塔腹残存两块文字,一块上部为婆罗迷文刻经,下文有汉文题刻;一块为汉字经文,残存十一行,仅两行完整。婆罗迷文为古印度文字,最早见于公元前三世纪阿育王石柱铭。它有两种形式:一为驴唇体,即『佉卢』书,从右向左横向书写,主要流行印度西北部、巴基斯坦北部、阿富汗东部及中国新疆地区;二为婆罗迷体,从左向右横向书写,是现代印度天城文、泰米尔文、孟加拉文、藏文书体的母体来源。该塔所记婆罗迷文,虽不是丝绸之路上的唯一孤品,但是以佛塔刻经形式来记录双语尚属首例。它是中土人效仿印度佛塔刊铭制度的范例,上部效仿天竺婆罗迷文,采用从左向右横向书写,下部汉字则以中国传统从上至下、自右到左的竖排格式。此塔为学者研究梵文提供了可靠资料,体现了佛教早期传播译经活动的一种记录形式,见证了十六国时期西北地区中西文化交流的历史。

北凉石塔的铭文刊制

《佛说造塔功德经》曰『欲请如来造塔之法,及塔所生功德之量。唯愿世尊为彼解说,利益一切无量众生!』[6]佛经指出造塔可修无量功德。十六国时期伴随佛事的兴盛,民众对造塔的热衷越发强烈。许多中小型供养石塔在石刻作坊预先制作待留预售,等雇主出资购得后再刊刻题目或发愿铭文,这种现象影响到塔身图像、刻经与发愿文的精粗制作程度与章法布局形式。

《敦煌沙山石造像塔》塔腹题刻《增一阿含经·结禁品》经文后有九行空白尚未刊刻发愿文。笔者推测此塔若非有待捐资人后期求购题刻发愿铭文,是不会留此空白的。工匠一方面可以将所刻经文重新布局规划,另一方面也可以继续加刻经文,充满塔腹石面,使石塔装饰构图更为饱满。因此,该塔应为没有被信徒出资供养者。

已经售出的《酒泉马德惠石造像塔》《酒泉高善穆石造像塔》《酒泉田弘石造像塔》由经文和发愿文两部分构成。经文排列井然有序,字体大小统一,刊刻字口较深。发愿铭文排列于经文之后,文字排布时疏时密,字体或大或小,与经文刊字风格明显不同。《酒泉高善穆石造像塔》经文前题刻『高善穆为父母报恩立此释迦文尼得道塔』两行,后有发愿文『承玄元年岁在戊辰四月十四日辛亥丙申时休息昙摩尚襄高宝合家妻息共成此塔各为十种父母报恩欢喜五义』六行,它们应为根据后期捐资人求购后加刻的铭文。这些题目、发愿文与经文风格明显不同,刻经字体较大,章法整齐,字口很深,笔画多用复刀刊刻。题目与发愿文则体态较小,章法排列紧密,字口较浅,横、撇、捺画直接单刀完成,不做波磔笔势的处理。这种题目、发愿文与刻经字体风格迥异的现象,说明石塔预先做好待售的可能性。

题目、发愿文与经文风格不同的现象也表现在佛教写经中,许多写经手卷中正文书写字迹工整,而文末题记内容却较为随意(如:《十方千五百佛名一卷》)。这与书者抄写态度有直接关系,抄写佛经时毕恭毕敬,题写跋文时任意放松。另外,书者抄写经文时均有范本可依,『僧尼、经生和信众在抄经时,须按照旧本体式抄写,不羼入己意』[7],在范本的参照下,经文抄写具有严格的固定书体、格式要求,这就允许经生可以先抄录好经文,再等待施主出资供养后题跋。这种情况造成写经与题记非一人而书,形成經文与题跋不同的书风。它不仅限于佛经的传抄刻录,佛教的各种金、银、铜、石造像及造像碑也广泛存在这种先批量制作,后题刻供养人信息及发愿的情况。

鉴于石塔制作待人供养的特殊情况,许多工匠门户为了吸引供养人的关注,他们不仅采用社会流行的佛塔塔样,还会革新工艺,对每一石塔精心刊刻打磨,以博得供养人的认可。待石塔被请资供养后,发愿或题名的刊记则多由工匠信手为之。限于我国古代工匠的识字能力,且书写水平甚低,刊刻文字更是难上加难,所以镌刻铭文多有错字、别字、漏字现象。这就造成北凉石塔造型别致、图像华丽,而铭文刊刻相对粗糙拙劣的现象(如:《酒泉白双□石造像塔及铭文》)。这种『重像抑记』的情况在我国古代画像石题记、造像题记、写经题记中亦有体现,这些作品所具有的『重本轻末』现象,其『末』是文末跋文题写,而『本』则为那些世代相传,独成门派,拥有各自独立粉本和雕刻手艺的塔样、画像、造像与经文。这种秘不告人的图像粉本及制作技术是手工艺者生存的根本,也是他们着力雕琢体现价值的所在。所以,无论是刻,还是书,其『本』工与『末』拙的差异,既不是偶然为之,也非有意所为,全属工匠态度使然。

北凉石塔作为出资供养的佛教器物需要一定的价位,但在塔铭记录中却很难找到实际资费。依据十六国南北朝时期佛教石塔出资的铭文记录来看,部分供养人仅以寥寥数字描述其出资造塔行为,例如北魏天安元年(四六六)内廷官曹天度为亡父起塔『乃感竭家珍』,北魏太和二十三年(四九九)信士曹天护则『每竭其私』发愿请塔,北周傅延周所请供养石塔『□削微资』。这些小型石塔一般由出资者竭尽家财方可购得,故在诸多塔铭题刻中有很多家族供养人姓名,如《北凉宋庆石造像塔》《酒泉高善穆石造像塔》等。他们在起塔佛事活动中具有不同分工,且均有出资,但在铭文题刻中却仅记姓名,绝不提出资数目。

与汉碑刊刻建碑人出资以彰显孝德不同,北凉石塔铭文不注供养筹款金额是出于信徒对石塔供养虔诚的考虑。十六国时期,伴随佛教大兴,石塔成为可资供养的器物,这使得神圣庄严的起塔之事日益世俗化,虽然信徒可以很容易求请佛塔进行供养发愿,但此举有违戒律。佛教将世俗金银财宝视为不净物,出家人不得私蓄不净之物,对于佛教建塔出资筹付工匠劳动也在情理之中,但若泛滥制作,且以营利劝诱信徒出资起塔则为大不敬。至于已经起建的佛塔,供养人虔诚发愿捐资,更不可以出资多少来炫耀或代表发愿之深浅。所以,在现实生活中供养者不可谈『资』,只可言『请』。但请塔需资费,这就催生了世俗界制作生产石塔的市场,而出资多寡又直接影响石塔制作的精细程度,并影响供养时石塔的布局位置与行礼次序,这一系列的因果关系又难逃世俗等级的循环。

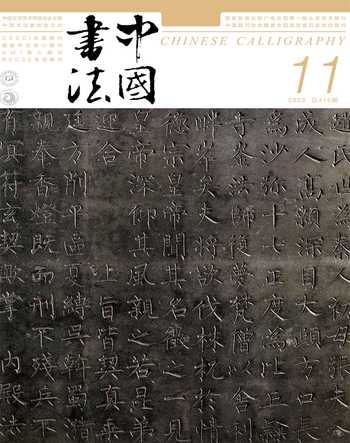

北凉石塔的铭文书风

北凉石塔铭文字形方扁,线条保留隶书波磔笔势,起笔逆锋重顿,收笔出锋上挑,与汉隶『八分书』十分相似。施安昌先生将其归为『北凉体』一类,认为这种书风主要流行于河西地区出土的小石塔、功德碑、写经及墓表等作品上,并总结其特点为『字形方扁,上窄下宽,在隶楷之间;往往由一横、撇或捺笔甚长;竖笔往往向外拓展,加强了开张的体势,且富于跳跃感。特别是横画起笔出锋下按,收笔出雁尾,中间是下曲或者上曲的波势,成两头上翘形态。』[8],然而,比对近些年考古发掘出土的书迹遗物,施先生所指出的『北凉体』书迹却与东晋大亨四年(四〇五)云南曲靖《晋故振威将军建宁太守爨府君之碑》、太武帝太延三年(四三七)河北易县《皇帝东巡碑》、北魏天安元年(四六六)《曹天度石塔》、北齐皇建元年(五六〇)山东东平海檀寺《观世音刻经碑》等碑刻书风十分相似。由此可见,这种书风文字并非北凉河西独有,其分布范围南到云南,北至河北、山西,东抵山东,时间延续至北朝晚期。

这类书体以隶书为基础,掺以楷法,弱化汉隶原有波磔曲势,是魏晋隶书演变过程中,人们加强楷法顿势的一种普遍书写习惯及审美追求,是隶书向楷书转化的必然。[9]这类书写形式在大量佛教写经卷中的标题和署款书迹中也有与之相似的书体表现,如西凉写经《律藏初分第三卷》《维摩诘所说经一名不可思议解脱佛国品第一》《比丘尼戒经》《佛说灌顶章句拔除过罪生死得度经卷第十二》《摩诃般若波罗蜜船喻品等十四》《摩诃般若波罗蜜大如品第十五》等。

就墨迹写经来看, 研究发现标题、署款文字与正文书法在大小、用笔、结构、章法上截然不同,它们字体大于正文内容,字形扁平、笔画厚重、波挑分明,横势笔画化隶书『蚕头』为楷书『折刀头』,具有突出醒目的装饰效果。这种两头上翘的书体,书写起来很不方便,所以只在写经卷诸类字数较少的标题及署款处使用。但对于刻碑刊凿来说,这种富于装饰、端庄大方、横画两端上翘的笔画刊制却相对简便,刻工在笔画起收处以复刀刊刻便可轻松呈现,因此在北凉石塔以及诸类碑刻作品中多见此种书法表现形式。从佛教传法所书的墨迹写经卷标题、署款字体,到佛教礼拜供养的石塔铭文,再到世俗纪功颂德的石碑刊刻,时人所表达的书法艺术形式与书体本身所具有的功能特性有直接关系。魏晋南北朝时期,这类兼容隶楷风貌的书体具有极强的装饰特性,与石塔、石碑、写经标题和署款的装饰功用相契合,成为用于庄重场合的专用书体。

北凉石塔铭文是佛教东传中土,佛教传播载体在中土社会风俗及文化冲击下,进行涵化创新造物的一个缩影。通过对塔铭刊刻缘起、布局、顺序及书艺的解析,具体得出以下结论:第一,中国石刻铭文出现较晚,西汉鲜有碑刻,东汉碑刻骤多且形制固定,造成这一现象的原因成为碑刻研究长期存在的难题。本文通过对北凉石塔铭文探源问题的分析,梳理了天竺塔铭与北凉石塔铭文之间的关系,寻找出北凉石塔铭文西来的线索,为研究碑刻起源问题提供了新的视角。第二,现存北凉石塔铭文是一件件静态实体,通过探究北凉石塔铭文刊刻形式、内容与书艺,分析出北凉石塔营建工匠制作过程、物价交换等一系列微观动态活动。这些围绕『人』所展开的石塔制作是形成北凉塔铭存在实体的根本原因与动力。第三,随着考古发掘的日益进步,许多沉积于地下的书迹重现于世。通过比较同时期出土的其他书法作品,发现北凉石塔铭文与世俗碑刻具有一定的相似性,并且与其他地区或更晚时期的碑刻风格相同,说明『北凉体』不是一种特殊的地域书体,而是一种兼具世俗风貌的宗教书体。