赵之谦『卷锋』笔法论析

侯愚堃

关键词:赵之谦 卷锋 长锋羊毫

赵之谦的『卷锋』,现有研究或认为它是以『捻管』为核心的一种技巧;或认为其本意取『卷』之卷曲义项,表示以绞转为核心,辅以平动、提动诸法,手上亦有转指的动作,以此综合完成『卷锋』之法。两种说法各有侧重,而并不一致,有必要进一步探讨。

『卷锋』书写的笔画形态

同治二年(一八六三),赵之谦进京参加恩科会试,此后两年中滞留京师。这是赵之谦人生中极为重要的阶段,其扬名后世的典型书风也正是形成于这个时期。其书风转型背后的重要原因,他在同治四年致胡培系的一封信札中有所揭示:

弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是。自来此间,见郑僖伯所书碑,始悟卷锋。见张宛邻书,始悟转折。见邓山人真迹百余种,始悟顿挫。然总不解『龙跳虎卧』四字,及阎研香来,观其作字,乃大悟横竖波磔诸法。阎氏学此已三十年,其诀甚秘,弟虽以片刻窃之,究嫌骤入。

赵之谦信中自述『卷锋』即得之于《郑文公碑》。结合赵之谦信札中后文的叙述,『卷锋』首先可以排除『转折』『顿挫』『横竖波磔诸法』,即是说『卷锋』并非某一具体笔画的写法,因此可推测『卷锋』是指一种运笔的技巧。以情理推论,应该从这件信札前后的那个时期赵之谦书法作品的用笔变化去分析其书风转变情况以及『卷锋』的具体特征。

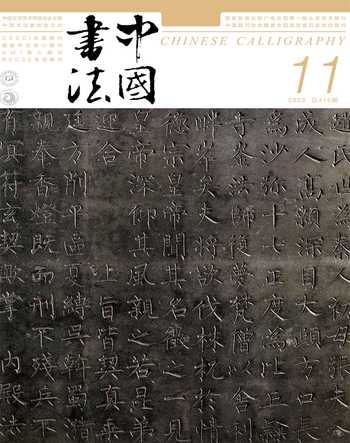

将赵之谦楷书作品与《郑文公碑》进行比对,可以发现赵之谦同治四年之后的楷书作品中,一些横画、撇画、竖钩和《郑文公碑》有较明显的相似,且与赵之谦同治四年之前书写的同类笔画相异,如咸丰五年书《三辰两金行楷联》、戊午(一八五八)四月书《临宋岑公洞题名》和《自作诗楷书轴》,整体风格囿于颜体之内,符合其《章安杂说》所述:『二十岁前,学《家庙碑》,日五百字。』之说

根据前文的推测——『卷锋』是一种运笔的方法,那么我们可以结合『永字八法』所示的运笔方法来进一步检验这三种笔画:

横为勒,勒不得卧其笔,中高下两头,以笔心压之……挑为趯,趯须蹲锋得势而出,出则暗收……左下为掠,掠者拂掠须迅,其锋左出而欲利。

从这段叙述来看,横、撇、钩三种笔画的书写在运笔中并没有十分特别的技巧。若以此法为验,赵之谦书风转型后的同类笔画中,一些起收笔形态都呈现斜切面的横画就显得极为特殊,『永字八法』所示的运笔方法并不能同时保证起收笔形成两个斜切面。因此,赵之谦在书写这些笔画时理应不是上述的运笔方式。

进一步观察赵之谦的横画,除了起收笔具有特殊形态外,还有一个明显的特征,即横画呈『S』形,这也是继承《郑文公碑》最直接的证据。如《郑文公碑》中『方』的长横、『仁』的第一横、『太』的短横、『君』的上方三横,都呈『S』形。鉴于赵之谦的横画和《郑文公碑》极高的相似性,以及赵之谦对它的高频运用,那解开赵之谦『卷锋』的关键突破口理应聚焦于此。

以赵之谦同治四年所书《榖梁仲舒八言联》为例,再结合前文提到的起收笔成斜切面的形态特征,可以将这些横画细分为三种类型:一是收笔为圆形,如『时』字『土』部的两横、『天』的首横;第二种是收笔呈斜切状,且斜切角度与起笔斜切角度基本一致,如上联小字款识中的『生』『等』二字各自的最后一个横画;第三种,收笔同样为斜切状,但与起笔斜切角度明显不同,如『释』字『幸』部四横画、『天』字第二横画,此类笔画出现频率最高。

前两种『S』横画书写方法较为简单,平动即能完成,故无须卷曲笔锋的技巧。而第三种『S』横画要使收笔处斜切状角度与起笔角度出现明显差异,用中锋平动的方法是难以实现的,需要卷曲笔锋才能完成,这与《说文解字》以『厀曲』(即为卷曲之意)释『卷』的义项合拍,也应该是赵之谦以『卷锋』命名该笔法时的考量。据此,笔者以为,上列第三种横画乃是『卷锋』书写的笔画。

何为『卷锋』

李光明认为『卷锋』实质上是以『捻管』为核心的一种技巧[4]。杨斌则认为,除了以绞转为核心,还需要辅以平动、提动,以及转指的动作,几个方面综合起来才能落实为『卷锋』。

『卷锋』与捻管到底有什么关系呢?事实上,卷锋必然异于『捻管』。史载邓石如作书『悬腕双钩,管随指转』[6],包世臣亦有『管随指转』之论[7]。赵之谦服膺邓、包二人,他『读《艺舟双楫》者五年』,理应不会明知有『捻管』而另辟一个本质上一回事的『卷锋』名目。再从中国书法理论上出现的诸多笔法概念来看,如中锋、侧锋、逆锋,以及绞转、捻管、提按等,所指的技法都是明晰而纯一的,并非一个概念囊括有一系列复杂的动作或者综合了多种技巧。而且,一般情况下,在笔锋运行状态和手上的动作两种倾向中,这些概念往往侧重强调其中一种。如中锋、侧锋强调笔锋的运行状态,捻管、提按则是强调手上的动作。当然也存在逆锋、绞转等等概念兼具两种倾向的情况。而从字面来看,赵之谦的卷锋用笔应类似于逆锋、绞转,兼具了两种倾向。

从前文所举『卷锋』书写的笔画来看,赵之谦要造成起、收两个斜切面的角度差异,笔锋从起笔到收笔就必然要发生明显的转动。『卷锋』之『卷』,应是指在行笔过程中一定程度上转动笔管,由此使得笔锋卷曲,从而形成收笔处特殊的偏侧角度,并明显有别于起笔的偏侧角。

既然是轉动笔管,为何赵之谦要弃用『捻管』一词而另起炉灶呢?笔者以为『管随指转』的意义如包氏所言是以『捻管』实现笔画的篆分遗意:『真书能敛墨入毫,使锋不侧者,篆意也;能以锋摄墨,使毫不裹者,分意也。』[8]那么,捻管的目的自然是为了保持中锋行笔。而赵之谦『卷锋』书写的横画的收笔斜切,其上端和下端都是比较圆浑饱满,尤其是上端还带有明显的外鼓状,似有自左下顶向右上的笔力。如果在书写时仅以捻管保持中锋来完成,那收笔的形态将呈现为向下聚拢的状态,上端呈斜坡状,无外鼓的张力,下端呈尖锐状,这显然和赵之谦的收笔形态有明显差异。如果换一个思路,赵之谦收笔的动作不是中锋而是侧锋呢?在行笔将至末端时,由手肘带动毛笔向身体一方偃侧形成笔管倾斜的状态,以此带动手腕、手指顺势轻微转动笔管,笔画末端的形态就自然生成了。因此可以断定,『卷锋』转动笔管是在侧锋的状态下完成的,且只是其中一个辅助性动作。

如此也就解释了赵之谦的『卷锋』并不同于捻管的方法,是指通过手肘向内转动,并带动手腕、手指的轻微转动,使笔管倾斜,导致笔锋行走时发生卷曲从而呈斜侧状书写的运笔方法。需要说明的是,『卷锋』产生的笔画大量见于赵之谦楷、隶大字作品中,行草书作品及小字作品鲜见,说明『卷锋』应是一种相对缓慢的行笔动作,且需要一定的行笔距离方能实现,这也能符合实践的验证。所以『卷锋』书写这类笔画多见于赵之谦的大字静态书体中。

解答了『卷锋』具体的运笔方法,我们再联系前文所谈的横呈的『S』形横画,起笔的动作顺势使得线条走势『下沉』,正好起到蓄势的作用,其后线条的走势『上浮』并『卷锋』运笔直至收笔,之前的蓄势对这个过程中笔锋的卷曲程度、收笔的力度和饱满度都起到了加成作用,提升了线条整体的质感。如此就凸显出了『S』线型的优越性,可以认为『S』线型让『卷锋』技术发挥了更出色的表现力。

再回到之前讨论的『S』状横画是赵之谦继承《郑文公碑》的直接证据,以我们今天的眼光所见,这类横画在魏碑中并不少见,《元桢墓志》《元倪墓志》等元氏墓志中都能见到,不限于在《郑文公碑》中存在。只是元氏墓志大多出土于民国之后,赵之谦当时未及得见,也未能有所讨论。《赵之谦文集》涉及的魏碑,如《始平公》《杨大眼》等,这种横『S』线型特征并不明显。除此之外,再结合康有为《广艺舟双楫》的内容来看,当时广泛流传的魏碑范本还有《吕望》《魏灵藏》《司马绍墓志》《李超墓志》《刁遵墓志》《张黑女墓志》等,其中横画也没有明显的『S』型线型特征。所以,赵之谦才特别强调他的『卷锋』得自于《郑文公碑》。

此外,还有一个不可忽视的因素,即长锋羊毫的使用。长锋羊毫在清代乾嘉时期开始被书家们广泛使用,邓石如、赵之谦等碑派书家都是使用长锋羊毫作字的。华人德先生谈到清人惯用的羊毫生宣时认为:『柔笔弱纸,最大的缺憾就是毫弯不起,转折时难以调锋使笔锋正中运行……晚起的羊毫,尤其是长锋羊毫,因弹性较差,必须靠手指捻转笔管至转折相应的角度,笔锋才能保持始终在笔画正中运行,笔毫也不会扭绞在一起。』[9] 保持锋正是使用长锋羊毫笔极关键的一个技巧,那么『卷锋』的方法也应有相类的目的。

如前文所论,赵之谦未用『捻管』保持中锋,且『卷锋』的使用下收笔更以侧锋完成,似与锋正背驰。然而『卷锋』摆动笔管的动作恰可有效地避免笔锋的散乱失控,从而实现聚锋的效果。从这一角度看,赵之谦对『卷锋』笔法的使用应不限于横画,而是将之拓展到了其他笔画的书写当中,并贯通为一套独特的运笔体系。在赵之谦书风转变后的作品中,楷书的撇画、竖画、弯钩等,其收笔的形态也经常能看到斜切状的形态,如三十七岁所作《六朝书册》(一八六五)。楷书以外,篆、隶书的大字中同样能见『卷锋』的运用,如篆书《许氏说文叙册》中的大量横画,四十岁书《隶书四屏》(一八六八)中的横、竖、撇、捺等。这些笔画的书写都应在一定程度上融入了『卷锋』技巧,最终构成了赵之谦的成熟风格。

『卷锋』的美学内涵

康有为曾评赵之谦:『赵撝叔学北碑,亦自成家,但气体靡弱。今天下多言北碑,而尽为靡靡之音,则撝叔之罪也。』[10]对于以北碑为尊的康有为来说,『靡弱』应是针对赵之谦的用笔来谈,而『卷锋』作为赵之谦用笔的代表性技术自然就是承担这种批评的一个重要因素。康有为《广艺舟双楫》关于『执笔』有如是说:朱九江先生《执笔法》曰:『虚拳实指,平腕竖锋。』吾从之学,苦于腕平则笔不能正,笔正则腕不能平。因日窥先生执笔法,见食指、中指、名指层累而下,指背圆密,如法为之,腕平而笔正矣。于是作字体气丰匀,筋力仍未沉劲。先生曰:『腕平,当使杯水置上而不倾;竖锋,当使大指横撑而出。夫职运笔者腕也,职执笔者指也。』……始知向不能书,皆由不解执笔,以指代运,故笔力靡弱,欲卧纸上也。

康有为认为执笔的要领在于『腕平、竖锋』,还特别强调『笔正』是这一要领的前提。从康有为的描述来看,这种能使『杯水置上而不倾』的执笔法,相比于传统『指实掌虚』的要领,困难费力处应仅次于何绍基的『回腕』法。而不解执笔者,『以指代运』便会导致笔力靡弱,因此,赵之谦即是康有为认为的『以指代运』者。

所谓『以指代运』,康有为指出『惟唐人《翰林密论》乃有之』,具体指:『作点向左以中指斜顿,向右以大指齐顿,作横画皆用大指遣之,作策法仰指抬笔上,作勒法用中指钩笔涩进,覆画以中指頓笔,然后以大指遣至尽处。』[12]可知此法是通过不同手指对笔管的作用力完成笔画书写的,那么运笔过程中的『笔正』自然就无法保证了。已知文献中未有康有为得见赵之谦的记载,从两人的年龄与经历推断,赵之谦晚年得见年少康有为的可能性也很低,所以『以指代运』并不一定是赵之谦的作书方法,但书写中不苛求笔正的认识确也符合前文对『卷锋』解读。

康有为的解读至少可以说明赵之谦的用笔方法与康有为倡导的碑学用笔并不相同,而更接近于传统帖学的用笔方法。从『卷锋』相关联的两大特征——收笔的侧锋效果以及横呈的『S』线型来看:『中锋取劲,侧锋取妍』,又:『直则刚,曲则柔。』[13]可见两大特征都使赵之谦的书法导向了『妍媚』的品格,这与康有为提倡的『雄强茂美』『飞逸浑穆』的境界自然是不合的。可以看出,康有为对于『碑学』体系的构建是基于一套严格的用笔方法之上的,而赵之谦对碑学的解读则更依赖于传统帖学的笔墨之道。因此,当康有为以自己的碑学知识解读赵之谦时,这种用笔方法及其带来的艺术品格便会引发康有为强烈的不适,以至于掩盖了赵之谦『体源北碑』的进步意义。这种偏颇的认识在此后又延续了很久,如马宗霍对赵之谦的批评更直指其用笔:『撝叔,书家之乡原也,其作篆隶,皆卧毫纸上。一笑横陈,援之不能起,而亦自足动人。行楷出入北碑,仪态万方,尤取悦众目,然登大雅之堂,则无以自容矣。』[14]『乡原』一词的批评程度无疑更甚于康有为,从他的分析来看,认为『卧毫』『横陈』的用笔最终仅能『取悦众目』,这也进一步认同了赵之谦书法『媚』的特征。

因此,赵之谦的『卷锋』无疑是体现了他在笔法上的巧思和趣尚的,这也正是中国古代文人群体特有的追求和气质。或许沙老对赵之谦的评价就更为客观一些:『把森严方璞的北碑,用宛转流丽的笔子行所无事地写出来,这要算是赵之谦第一本领了。他也是取法邓石如的。不过他没有邓石如那般魄力,所以他的作品,偏于优美一方面,拙的气味少,巧的成分多,在碑学界,也不能不算一种创格,虽然好多人不很赞重他。』