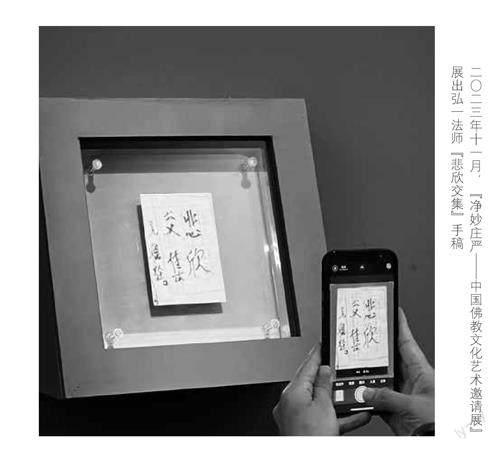

弘一法师书法收藏集群研究

卢新元

关键词:弘一法师 书法收藏 集群

弘一法师的存世书法很多,笔者在二〇一五年到二〇一七年在中国大陆和弘一法师有关的博物馆、寺庙等文博单位、宗教场所进行实地考察,了解到弘一法师书法的存世状况,主要为集群式和社会收藏两种模式。集群是有机的集群,这样的收藏作品往往相互关联,或成一个体系,并不是私人购买的大量市场作品的组合。

收藏集群问题的提出

平湖李叔同纪念馆藏有一百一十件(合计一百五十九张)书法作品,这些作品包括李叔同(弘一法师)传世书法中最大的写经作品《佛说阿弥陀经》十六条屏和写件,以及弘一法师和他一生最重要的学生刘质平的通信手稿。书写的时间跨度从一九一五年到一九四二年去世之前,对研究李叔同从世俗到佛门的心路历程来说,具有极其重要的意义,在弘一法师存世书法中享有盛誉,具有重要的文献价值和书法价值。

泉州开元寺藏经楼,是收藏弘一法师书法最多的地方,这个集群的收藏时间跨度最大,作品数量近四千件,其中手稿原作数量较多,书法写件多为去世后友人捐赠。

上海博物院收藏的弘一法师作品是夏丏尊先生后人捐赠,数量较多,时间跨度也较大,是弘一法师和夏丏尊先生一生往来交游的信札和书法写件。

浙江省博物馆收藏的作品包括两个集群,其一是杨白民先生后人捐赠,为李弘一法师写给杨白民先生以及其家人的信札和明信片;其二是新加坡广洽法师捐赠的《护生画集》原稿。

另外还有收藏弘一法师墨迹的单位还有上海龙华寺、温州博物馆、平湖博物馆、钱君陶艺术馆、天津博物馆、天津李叔同故居纪念馆、北京鲁迅纪念馆、瑞安市博物馆、慈溪博物馆、泉州市博物馆、晋江市博物馆、杭州博物馆、西泠印社、杭州李叔同弘一大师纪念馆、浙江美术馆、浙江图书馆、衢州博物馆、中央美院美术馆等,数量从一件到多件不等。

这样的收藏集群,是当代馆藏墨迹的一个特殊现象,多为和李叔同(弘一法师)相关的人士或其后人捐赠,作品大多为信札、明信片、手稿、便签等,展示出极大的书法价值,同时也是李叔同(弘一法师)书法研究的一个空缺领域。也因此,笔者在着力梳理百年来有关李叔同(弘一法师)的文献、图录的基础上,撰写了《百年弘一法师书法研究综述》一文,编辑出版《弘一大师法书集》(第一版),并提出了弘一法师作品收藏集群的概念。

以平湖李叔同纪念馆为例,弘一法师赠给刘质平的无疑是最多的。刘质平《弘一法师遗墨保存及其生活回忆》云:『我年已七十有九,身患动脉硬化、高血压、心脏病等五种重病,将不久于人世,应该结束我的保管责任,是呈献国家收藏的时候了。所有大件精品集中起来,计有屏条十堂、中堂十轴、对联三十副、横批四条、尺页一百九十八张精装三厚册,品种齐全,从出家直到去世,不同年份都有,都是代表作品,凡要研究先师书法者,可在这批完整字件中去探讨。』[1]刘质平每回获赠作品之后,都是奉为至宝,悉心保存,见字如晤。在刘质平《弘一法师遗墨保存及其生活回忆》中,他坦言视弘公遗墨『比自己的性命还重要,生命可以死亡,遗墨不可损失。』在逃难中,因临行仓促,他只携带弘公遗墨,舍弃生活必需品,以至于到了寒无衣、饥无食的地步。更有一次因路遇大雨,他竟解开衣服,用身体护住字箱,墨宝最终得以保全,然而因此得了严重痢疾,差点预备后事。诸如此类事迹,读来令人感佩不已!在那个风雨沧桑的年代,要保护好这批珍宝确是极为不易的。四十年代末,刘绵松居士因编辑《弘一大师全集》,从刘质平处借走不少弘一法师信札、手稿、照片等,几番奔波,因缘未具,全集最终未成,所借手迹,据七十年代刘绵松居士回复刘质平之信所言,已在特殊年代中散佚无存。刘质平之子、平湖市李叔同纪念馆名誉馆长刘雪阳在《薪火相传——一份可贵的师生情》中也提到:『李先生给父亲信件,从一九一五年至一九四二年间,计有一百三十余件,历经战乱屡逢艰险,由于爱护备至,始获幸存(可惜在十年动乱中有三十多张明信片已散失)其中有几封信李先生嘱阅后焚去的,但父亲保留了下来,给我们后人留下了一份好材料,也为研究大师者留下了珍贵史料。』[2]二〇〇〇年十二月三十日,在弘一法师诞辰一百二十周年之際,平湖李叔同纪念馆奠基仪式隆重举行,刘雪阳秉承父志,无偿捐赠出父子两代人精诚守护的一百五十九件弘一法师墨宝,令人致敬。

从李叔同纪念馆馆藏来看,李叔同(弘一法师)书法可分为信札、写经、写件三大类,按时间先后,大而言之,又可分为出家前、出家后。参照方爱龙先生的说法,李叔同(弘一法师)在俗世未出家时的书法统称为『俗书』,出家后为僧的书法为『僧书』,这是两大阶段。李叔同纪念馆馆藏书法可谓涵盖了李叔同(弘一法师)各个重要时期具有典型性、代表性的作品,并且绝大多数是信札,而信札和写件、抄经无论在内容,还是书风转变上,比如小字信札和大字写件都是有一定区别的。作品书风变化也相对缓慢,需要综合考虑到信札以记事、联络、抒情的多种功能,随着心境的变化,情感的自然流露,技法往往被淡化,并不刻意为书。

馆藏李叔同出家前致刘质平信札,可谓『俗书』阶段,书风以北碑为基,并糅以帖法,碑帖结合。因为是『日常书写』的信札,无意于书,放松适意,所以这几封李叔同致信,往往具有一气呵成的书写气势。又因扎实的书法功底,无论笔法或结体等细节处理上也都能禁得住推敲,所以作品整体上艺术感染力很强,笔笔贯以力量的同时,又透露着阳刚、自信,在这种『无意于佳乃佳』的书写中,也让他的精神、气度、才情一览无遗。

李叔同纪念馆藏的弘一法师致刘质平信札,出家初期如一九二〇年农历三月廿八日致刘质平函,明显延续以前的路子,书风形质仍然是『魏碑』为核心,加以帖学的『流利』,可见其书写『旧貌』,但是还需要注意到,其笔下的锐利、肆意之气已大大减弱,作品气息内敛,含蓄蕴藉。到一九二三年弘一法师受到印光法师的规劝,在写经、书札体格方面进行了省思,此后弘一法师致信刘质平,明显看出书写上圆笔多方笔少,笔简意足,结体由之前的宽博向瘦长演变,线条劲健挺拔,骨多肉少,已经初具『弘体』的面目。

一九二八年,弘一法师书风又为之一变。李叔同纪念馆藏一九二八年农历十一月弘一法师致刘质平信札,用笔凝重,线条上下或左右抖动,平添韵味,特别横画与捺画,入笔不再像之前那样放笔直行,顺笔平过,而是入笔很轻,不断行進的过程中增加抖动,一波三折,起伏跌宕。特别是一九三一年春,弘一法师在上虞寺大病一场,甚至因此而写下遗嘱付于刘质平等人。生死之间,看破无常,弘一法师的书法也越发的『内敛』『空灵』,烟火气一步步褪去。

到了一九三二年,已是『弘体』的成熟阶段。比如李叔同纪念馆藏一九三二年农历七月二十日弘一法师致刘质平信札,书风已锋芒尽泯灭,不复旧习气。观此札,用笔极简,中宫收紧,字形瘦长,已是他后来自言的『朽人之字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也』。一九三二年腊月,弘一法师在厦门妙释寺讲《人生之最后》,年逾五十的法师无论是『身体』还是『心理』上都趋于『老』,『人生最后一段大事,岂可须臾忘耶』『奉劝诸仁者,总要及早预备才好』,如何预备?弘一法师从病重时、临终时、命终后一日、荐亡等事、劝请发起临终助念会一一说起,可见他此时的身心状态。

弘一法师这种书风一直持续到生命的晚年,如李叔同纪念馆馆馆藏一九四二年农历九月法师遗嘱,可谓心如止水,下笔了无滞碍,摒弃一切表面书写的技法与安排,笔墨枯瘦而字字独立,似历霜之古松,独立寒冬,又如天心明月,云雾不侵,笔下一片纯净与通透,写出了佛系的自我,契合佛家大彻大悟、无欲无求的境界。

李叔同时期的信札

平湖李叔同纪念馆藏墨宝中,李叔同出家前致刘质平信札有十一封,时间从一九一五年九月三日至一九一八年五月。信札所涉及内容大抵三类:关心学业与开释人生、经济资助留学、入山修道计划。前后数函,具言事状,情深义重,环环相扣,脉络清晰,特别是李叔同由萌生修道之念到下定决心入山而去,承接相续,互为递进。

李叔同致信刘质平始于任教浙江省立第一师范学校时期,当时刘质平因病休学、在家乡海宁养病。虽苦于往返于浙一师和南京高等师范学校千二百里地奔波授课,但李叔同依旧牵挂刘质平,写信问候之余,又以『人生多艰,不如意事常八九』开导他,鼓励他『镇定精神』『取古人修养格言读之』,从而有更加开阔的胸襟、从容的气度,才能在面临挫折的时候,坦然而释怀。从这封信札中,我们读出了李叔同的崇高师德、人格魅力以及洞明世事、内心通透。同年九月十六日,李叔同又致信刘质平,表达自己的牵挂,并建议他静养,『吾弟病势未减,似宜另择一静僻之地疗养为佳,家庭琐事万勿介意』,情辞恳切,令人感佩!在李叔同的鼓励、教导下,刘质平走出病痛的阴影,全身心投入到学业,最终以优异的成绩毕业。一九一六年冬,刘质平在李叔同的鼓励下出国深造,赴日留学,次年考入东京音乐学校。虽然远隔山海,但李叔同仍然一如既往地关心刘质平,频繁去信交代他应该注意的种种之事。

李叔同曾在日本留学七年,对国内留学生在日本的求学境遇有过深刻体会,不仅了解日本人的习俗,更是知晓刘质平的个性强、心气高,所以有针对性地提出严格要求,谆谆教导刘质平,切勿因环境的变化而心浮气躁、多生是非,不厌其烦地交代要谨言慎行,不作无谓交际,徒耗精力。联想到当年李叔同在日本,主要致力于美术的同时,兼习音乐,创办《音乐小杂志》,又发起成立『春柳社』,男扮女装饰演茶花女,开创了中国话剧表演艺术之先河,还开启了一段异国情缘,可谓风流倜傥、交际广泛、热心活动。如今时过境迁,繁华落尽,心气平定。所以,李叔同的这几点告诫,既是对学生殷切的寄托,也是对自己过往的省思。

一九一七年秋,刚入学不久的刘质平便收到家里来信,得知家庭变故,已无法提供学费。惊闻噩耗,刘质平茫然无助,一想到好不容易考上却要中断学习,无颜以对恩师,以至于想要自尽。在杭州的李叔同,一得知这个消息之后,急忙去函开导刘质平,并积极联系经亨颐、夏丏尊,想方设法为他争取自费补改官费。

几番波折下来,官费之事费力而无果,李叔同又担心刘质平悲观绝望、厌世轻生,又致信告知自己愿从教师薪金中节省开支,资助其完成学业,且声明此资助系赠款,以后不必偿还,并且附上『此函阅后焚去』语,可谓『为善不欲人知』。

更令人动容的是,在李叔同出家前的一个多月(农历三月廿五日),他再次去函刘质平,告知已筹学费一事,甚至言明,虽然自己出家心切,但绝不会不管刘质平,如果借款不到,他就一直在学校教书,用工资供给刘质平毕业为止,希望刘质平安心学业,不要愁思忧虑。

读到此,身心震撼,这是一种怎样的画面?一个时刻准备告别红尘的求道者,放下神圣的教师事业,放下在上海和天津的家庭、妻儿、亲朋,但却无法放下一位学生,依然在考虑解决学生的留学费用,为此筹措、奔波。可以说,如果没有李叔同的及时援手,刘质平绝无可能渡过难关,所以刘质平视李叔同之爱如父爱,他说:『先师与余,名虽师生,情深父子。』[3]只要一想到老师李叔同对他的教导、关爱,刘质平总是充满感恩之情。信有师生同父子,这对名师高徒之间的情缘及交往,在一封封翰墨札记中,闪烁着令人感动的光芒。

从这些信札中,我们得知了艺术教师李叔同的学问、人格、思想,无论是传道授业解惑还是经济资助,李叔同都是至真至诚、尽心尽力。

还特别值得一提的是,这些信札更体现了艺术教师李叔同转身为弘一法师的心路历程。这是极为要紧的,往往为人所忽视,因此特作详述。

一九一七年八月十九日,李叔同致信已考入东京音乐学校就读的刘质平,交代六点要注意之事,其中第六点提到:『宜信仰宗教,求精神上之安乐(据余一人之所见,确系如此。未知君以为何如?)』[4]于此可见李叔同的宗教情结,埋下他后期皈依三宝的伏笔。不久之后,因担忧刘质平心高气傲,易受挫折,又去函开释,并且从切身体会出发,教导他习静坐法,信仰宗教,以宗教不可思议之力加持,护念真心:『心尚忐忑不定,可以习静坐法,入手虽难,然行之有恒,自可入门。君有崇信之宗教,信仰之,尤善。佛、神、耶皆可。』

一九一八年一月,李叔同致信刘质平,首次言及入山之事:『鄙人拟于数年之内入山为佛弟子,或在近一二年亦未可知,时机远近,非人力所能定也,现已络续结束一切。君春秋尚盛,似不宜即入此道。』[6]一九一八年农历正月十五,李叔同在虎跑寺依了悟法师皈依三宝后,与刘质平之首次通信,言自己已于元宵日皈依三宝,近期有入山剃度之意,拟赠其俗物艺书种种,盼其暑假时能归国一晤,『不佞近耽空寂,厌弃人事,早在今夏,迟在明年,将入山剃度为沙弥,刻已渐渐准备一切(所有之物皆赠人)。音乐书籍及洋服拟赠足下。甚盼足下暑假时能返国一晤也。正月十五日已皈依三宝,法名演音,字弘一。』

从这些信札中,我们得见李叔同的入山心路历程,他由『拟于数年之内入山为佛弟子,或在近一二年亦未可知』,到陆续做好准备之后的『早在今夏,迟在明年,将入山剃度为沙弥』,再到『正月十五已皈依三宝』,认真、决绝。

一九一八年五月初,李叔同致信刘质平,告知自己的入山计划,并希望刘质平能够回国一趟,师生见面并赠书、物。如他所言,皈依三宝之后,李叔同『世味日淡』,他向学校请假的时间越来越长,并提前进行学生音乐、美术两门课程的期末考试,他已决意辞去教职,迫不及待要入山习静,并等待合适时机剃度为僧。

不久,刘质平遵从李师嘱托,从东京归国返校,如他所言『余不忍以一己求学之故,迟师修道之期』。李叔同入山前唯一放不下的就是留学未归的刘质平,而刘质平的提前返回,使李叔同的出家为僧再无挂碍。

刘质平从日本留学归来,如何谋生?身为老师,李叔同再次伸出援手。他先是向经亨颐询问是否可以让刘质平留校任教,各种原因事不能成之后,又请老朋友杨白民帮忙,介绍刘质平去了城东女学任教,师恩之深若此。刘质平在李叔同的影响下,此后接过教育事业的神圣火炬,薪火相传。

弘一法师时期的信札

李叔同纪念馆馆藏墨迹中,出家为僧的弘一法师,写给刘质平的第一封信札是在一九二〇年。这年春天,弘一大师赴上海小住五天,受到刘质平及旧日浙一师诸学生访见晤谈。其时,原拟赴富阳新城(今新登)贝山灵济寺闭关,然因寺舍维修未竣,旋离沪返杭州玉泉寺。到杭后即去函刘质平等告知近况种种。其时,受到老师的感召,刘质平已致力于音乐教育,在上海专科师范学校任教职。这是刘质平与吴梦非自筹经费兴办的中国最早一所私立艺术师范学校,分普通师范、高等师范两科。吴梦非任校长、刘质平任教务主任,邀请丰子恺加盟,教图画课。

创办一所学校,经费是必须要面對的问题,因为经费问题而学校停办之事是不鲜见的,上海专科师范学校也同样是勉励维持。在学校经费困难时,弘一法师特为书写对联、条幅几十件寄赠,以便出售筹款。

这一时期,弘一法师与刘质平还完成师生合作之绝唱《清凉歌集》。身为音乐教育家的刘质平,时有感叹,以为俗世靡靡之音盛行,没想到弘一法师听后竟然答应所请,拟创作适宜于青少年教唱的美育歌词。《清凉歌集》五首,分别是《清凉》《山色》《花香》《世梦》《观心》。

弘一法师欲以佛法佛音洗涤世人,然佛法深奥,歌词也非通俗易懂。为了尽善尽美,一九三〇年农历九月四日在慈溪金仙寺致信芝峰法师:『音因刘质平谆谆劝请,为撰《清凉歌集》第一辑。歌词五首』,『歌词文义深奥,非常人所能了解』,『拟恳座下慈愍,为音代撰歌词注释,至用感祷』。到了九月廿四日,弘一法师致信刘质平,告知:『《清凉歌》注释,已托芝峰法师撰。』[8]其后再次去函,介绍与芝峰法师通讯:『敬介绍刘质平居士与芝峰法师通讯(厦门南普陀佛学院)』

除此之外,李叔同纪念馆馆藏墨迹中,还有几封弘一法师致刘质平信,与《清凉歌》有关,如云『兹挂号寄上拙书一包,「清凉」先奉上五叶,其余俟晤时上交,又联三对并呈』之类。

时至今日,弘一所创歌词,经刘质平及其学生谱曲后,广为传播。这是善音律的师生合作之绝唱,一脉相承的同时,又演佛法之音,唤世人之善念。

上海专科师范学校前后八年时间,培养近千名优秀学生,这些学生大多可以视为李叔同的再传弟子。所以夏丏尊在《清凉歌集》序言中说道:『和尚先在杭州、南京以乐施教者凡十年,迄今全国为音乐教师者,十九皆其(李叔同,笔者按)薪传。所制一曲、一歌风行海内,推为名作。入山以后,从前种种皆成梦影。』[10]因为感恩弘一法师,刘质平祈求在法师出家后供养他。弘一法师轻易不受人布施,然而对刘质平是个例外,这在馆藏墨迹中可以窥见,兹不惮其烦,赘述于下:

久未通讯,时以为念。朽人今岁多病,九月间来衢州,不久将返温州养疴,惟乏行旅之赀及零用等费,倘承布施,希寄衢州莲花村莲花寺内朽人手收。至感!率上,不具。

比获尊书,并承施三十金,感谢无已。此数已可足用,它日万一有所需时,再当致函奉闻。我辈至好,决不客气也。

前月底始来温州(因衢州诸友人婉留,故续居数月),染患湿疾,今渐痊愈。顷有道侣约往茶山宝严寺居住,其地风景殊胜,旧有寮舍三椽,须稍加修改,需费约二十元以内。尊处倘可设法,希以布施(以此二十元修理房舍,倘有余剩,拟以充零用)。屡次琐求,叨在至好,谅不见异。

顷获尊函,并承惠施廿金,感谢无尽。朽人居瓯,饭食之资悉承周群铮居士布施。其他杂用等每月约一二元,多至三元。出家人费用无多,其善能俭约者,每年所用不过二元,若朽人者,比较犹为奢侈者也。

今晨天气骤寒,已结冰。适奉到惠施衣裤二件,至感!白布包附寄还,乞收入。不具。

弘一法师出家以来,刘质平哪怕生活再不易,也始终如一供养法师,不曾中断。弘一法师收到馈赠后,都要回函致谢,并时常书字件回赠,少时几件,多者近百,如收到刘质平所购蚊帐时,便『附寄上拙书一包,计八十六件』。一朝师生一世情,令人动容。

结语

中国台湾作家林清玄在《呀!弘一》一书中认为:『我们可以说,弘一大师的宗教情怀,是从艺术风格发展与提升出来的,没有艺术的李叔同,也就没有宗教的弘一』。所以,李叔同纪念馆馆藏墨迹,既让我们走进艺术的李叔同世界,也让我们亲近了宗教的弘一法师。弘一法师曾视自己书法为在俗之技艺,转变思想后『亦可以艺术而弘扬佛法利益众生』,正所谓『种净因』『植善根』,这批馆藏墨迹,正如弘一法师的格言『如一片春阳,无人不暖。』