“精忠报国”,“是我一生追求的目标”

王秦怡

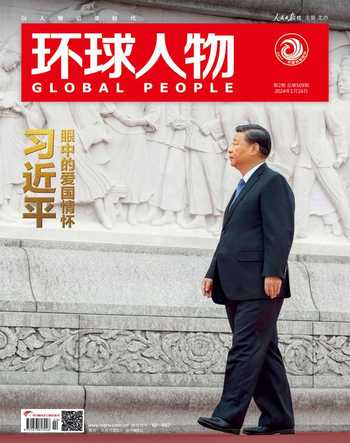

2023年9月28日晚,庆祝中华人民共和国成立74周年招待会在北京人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席招待会并发表重要讲话。

习近平有一位特殊的朋友。

1985年,时任河北正定县委书记的习近平率玉米考察团访问美国艾奥瓦州,并到马斯卡廷考察当地农业和畜牧业。因此契机,首次访美的习近平在当地居民德沃切克家借住了两晚,借住的房间是他们家上大学的儿子盖瑞的。“我的父母印象最深的就是,习近平很好问,充满好奇心。他想了解更多,问了很多问题,趁访问期间尽量了解更多信息,就形成了一次深入的文化交流。”盖瑞·德沃切克说。

2015年4月8日,已經成为中国国家主席的习近平邀请德沃切克一家共进晚宴。盖瑞·德沃切克终于见到了当年住在他房间的那位中国朋友。席间,盖瑞·德沃切克问了习近平一个问题:你在国家主席任期内想完成什么成就,想给历史留下什么?盖瑞·德沃切克记得习近平的回答非常精准:“他知道自己做的事情非常重要,但与此同时,他也明白历史的分量。中国有5000年的历史,中国的进步是一个长期的过程,他想把中国的进步再往前推动一小步。”

2013年,盖瑞·德沃切克搬到了中国定居,10多年间见证了中国发展的许多个“一小步”,看到这位谦逊的中国国家领导人正在做着很多“非常值得自豪”的事。盖瑞·德沃切克认为:“他是一位爱国者,他爱中国,爱这个国家,把自己的一生献给了这个国家。”

“我为什么要对青年讲讲社会主义核心价值观这个问题?是因为青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。”2014年5月4日,习近平总书记在北京大学师生座谈会上谆谆教导。

而在社会主义核心价值观中,最深层、最根本、最永恒的是爱国主义。对于青年人来说,爱国无疑是最基本的素养。

爱国的种子,习近平在童年时就种下了。

在自述中,习近平讲述了这样一个故事。在他很小的时候,估计也就是五六岁的样子,母亲齐心带着他去买书。当时,母亲在中央党校工作,从中央党校到西苑的路上,有一家新华书店。习近平偷懒不想走路,母亲就背着他,到那儿买岳飞的小人书。

书有两个版本,一个是《岳飞传》,一套有很多本,里面有一本是《岳母刺字》;还有一个版本是专门讲精忠报国这个故事的。母亲都给习近平买了。买回来之后,母亲给他讲岳飞精忠报国、岳母刺字的故事。

想象岳母刺字的画面,幼小的习近平对母亲说:“把字刺上去,多疼啊!”

母亲回复他:“是疼,但心里铭记住了。”

“‘精忠报国’四个字,我从那个时候一直记到现在,它也是我一生追求的目标。”习近平后来回忆道:“修身、齐家、治国、平天下,我们这代人自小就受这种思想的影响。”

但对少年习近平来说,齐家、治国、平天下还很遥远。为了实现这些宏伟的目标,他意识到,当时只能做一件事,就是读书、修身。“一物不知,深以为耻”,他对自己提出了这样一个要求。“那个时候,除了劳动之外,一个是融入群众,再一个就是到处找书、看书。”“毫不夸张地说,当时的文学经典,能找到的我都看了,到现在脱口而出的都是那时读到的东西。”

待1969年到陕北梁家河大队插队时,习近平就有了实践报国的机会。这一年,习近平不满16岁,与那些十八九岁、20多岁的知青比起来,要单薄瘦小得多,但他从未放弃读书和思考,并且从为人民办好事的具体实践做起,不断深化自己的报国之志。

陕北的风又硬又冷,虱子多,茅厕冻屁股。梁家河村民石春阳回忆,大家在地里劳动时把裤腿挽起来,就看到习近平的腿上到处是被虱子咬的红疙瘩。但习近平没过多久就适应了陕北农村的生活。两年后,大多数北京知青返城了,他却和大家几乎成了一家人。

习近平向村里人打听农村的情况,农活怎么干,庄稼怎么种,村里各方面情况他都问得很细。从挣6分,到挣7分、8分、9分、10分,习近平干活“非常下力气”,一天挣到的工分完全是一个农村壮劳力一天的工分。他还敢担当,能做事,对村里有很多规划和想法,打坝、修梯田、打井,增加粮食产量,把这些想法和社员交流。因为表现突出,1974年,习近平入党,很快当上了梁家河大队党支部书记。

习近平后来在《我是黄土地的儿子》这篇文章中回忆道:“我的成长进步应该说起始于陕北七年。最大的收获有两点:一是让我懂得了什么叫实际,什么叫实事求是,什么叫群众。这是让我获益终生的东西。无论我走到哪里,永远是黄土地的儿子。”“二是培养了我的自信心。常言说,刀在石上磨,人在难中练。艰难困苦能够磨练一个人的意志。七年上山下乡的艰苦生活对我的锻炼很大,后来遇到什么困难,就想起那个时候在那样的困难条件下还可以干事,现在干嘛不干?你再难都没有难到那个程度。”

岳母刺字的故事为习近平种下了爱国的种子,梁家河的知青岁月让这颗种子在黄土地上破土发芽。

“爱国,不能停留在口号上,而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起,扎根人民,奉献国家。”习近平始终是这样实践的。

1982年3月至1985年5月,习近平同志先后任河北省正定县委副书记和书记,在正定工作了3年多。他后来深情地说:“正定是我从政起步的地方。”

在正定3年,习近平把一个几百平方公里、几十万人口的县治理得很有起色、井井有条。正定北方是广大的农村,南方就是石家庄市,其老城距离石家庄市仅15公里,习近平提出“半城郊型”的发展思路,至今仍是正定的发展定位。他还经常骑着车下乡调研,在经济落后的公社进行“大包干”试点,主持制定了广招人才的《关于进一步解放思想,放宽政策,加快我县经济发展的若干规定》,挖掘正定文化古城的潜力,发展旅游业等,这些在当时都引起了比较大的反响。

那时,与南方沿海地区相比,河北的改革氛围较沉闷。各级干部的思想观念、工作作风偏保守,人们思想解放的意识明显不足。“在这样的大背景下,习近平这位县委书记能够带领正定县委领导班子大刀阔斧搞改革,显然是一个很大的亮点。”原《河北青年》杂志社记者周伟思回忆,当时几个人不约而同地向他推荐采访习近平,这是他从未遇到的。

一见面,周伟思问的第一个问题是:“你从清华毕业,穿上军装,到军委办公厅工作,一下就站到了很高的起点……可你为什么放弃这么好的条件,主动申请到一个小县城做基层工作呢?你的初衷是什么?”习近平告诉周伟思,回到北京后,生活条件一下跃升回来,许多人或多或少产生了一种“补偿心理”。他开始倒没觉得什么,但时间稍长,这种氛围让他越来越不是滋味,他开始认真思考一个问题:我们这代人就应该用这样的方式补回失去的青春吗?

7年的插隊生活,使习近平忘不了农民的艰辛和农村的一切。他觉得,如果我们一直在北京生活,没有多年的农村生活,每天心安理得、按部就班还算说得过去。既然亲身经历让我们深知老百姓有多苦,国家还那么贫困,我们如果还这样麻木不仁,那就实在说不过去了。这是他坚定地下基层工作的最重要的原因。

当时在正定县委办公室工作的李亚平同样记得,习近平说过:“只想过着舒适的生活,是平庸的追求。我是准备入‘苦海’的。”如今回头来看,李亚平感慨:“他所取得的成就绝非偶然:在30多年前,他就已经有了把自己的一生奉献给国家和人民、‘以身许国’的思想准备了。”

习近平不光自己这样做,也如此鼓励青年人。1985年,习近平到厦门任职后,其初中同学写了一封探讨改革开放新形势的长信,因为这封信很厚,都是他的心血,担心寄丢了,便请厦门大学学生张宏樑一定亲手交到习近平手上。就这样,张宏樑和习近平结识了。习近平多次和他提到要“自找苦吃”,说只有跨过了劳动关,树立了“自找苦吃”的想法,才能砥砺思想,让你的思想更加靠近老百姓,也让老百姓更加信赖你。

1987年,张宏樑毕业离开厦门的前一天晚上,去跟习近平道别。习近平对他说,你工作后一定要下基层工作,不能总待在上级机关,不要把基层当大车店,至少要踏踏实实干上两三年,一个事情踏踏实实干上几年才有可能出成果。张宏樑请他给毕业纪念册题字,他拿起平时常用的圆珠笔,写下了“志存高远,行循自然”八个字,写完后,又认真地对张宏樑说:“这八个字,你要好好体会,立志的同时,要务实、要实干。”

源自对这片土地深沉的爱,习近平每到一个地方,心中牵挂的就是它的人民。在正定,习近平跑遍所有村;在宁德,他到任3个月就走遍9个县,后来又跑遍绝大部分乡镇;到任浙江后,用一年多时间跑遍全省90个县市区;在上海7个月,他就跑遍全市19个区县;任总书记后,他的足迹遍及31个省区市以及香港和澳门两个特别行政区。

你是中国人吗?

你爱中国吗?

你愿意中国好吗?

在1935年9月的开学典礼上,南开大学校长张伯苓提出振聋发聩的“爱国三问”,在风雨飘摇的旧中国,种下自强图存的新希望。2019年1月,习近平来到天津南开大学考察时讲道:“这既是历史之问,也是时代之问、未来之问。”

2014年5月30日,习近平到北京市海淀区民族小学参加庆祝“六一”国际儿童节活动,向少先队员们致以节日问候。

对于这三个问题,自担任中共中央总书记以来,习近平用自己的行动给出了最好的答案。

“弘扬爱国主义精神,必须坚持爱国主义和社会主义相统一。”党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视道路问题,强调无论搞革命、搞建设、搞改革,道路问题都是最根本的问题。“只有社会主义才能救中国,只有社会主义才能发展中国”,身为首位在新中国出生的中共中央总书记,习近平感受到了共和国“站起来”的骄傲。

在2012年十八届中央政治局第一次集体学习时,习近平就指出:坚定理想信念,坚守共产党人精神追求,始终是共产党人安身立命的根本。对马克思主义的信仰,对社会主义和共产主义的信念,是共产党人的政治灵魂,是共产党人经受住任何考验的精神支柱。形象地说,理想信念就是共产党人精神上的“钙”,没有理想信念,理想信念不坚定,精神上就会“缺钙”,就会得“软骨病”。

此后,习近平多次讲起陈望道翻译《共产党宣言》误把墨水当糖水吃了的故事,谈起“县委书记的榜样”焦裕禄是如何活在他的心中,以此来论述爱国主义、社会主义信仰的感召和力量。

“弘扬爱国主义精神,必须维护祖国统一和民族团结。”香港局势一度变得十分严峻。反中乱港势力勾连外部敌对势力,发动非法“占中”及街头暴乱,以所谓争取“民主”为名,行分裂国家、颠覆政权之实,意图把香港变成实施“颜色革命”的桥头堡。习近平领导打出一套标本兼治的“组合拳”,包括制定实施香港国安法、完善香港特别行政区选举制度,落实中央全面管治权、落实“爱国者治港”原则,推动香港进入由乱到治走向由治及兴的新阶段。

2022年7月1日,在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上,习近平说,“一国两制”这样的好制度,没有任何理由改变,必须长期坚持。

2015年,习近平与马英九在新加坡会面,实现1949年以来海峡两岸领导人首次会晤。2016年民进党上台后,顽固推行“台独”分裂,两岸关系遇到逆流。习近平提出新时代解决台湾问题的总体方略,提出探索“两制”台湾方案等一系列措施,牢牢把握了两岸关系主导权和主动权。他强调:“我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景,但决不承诺放弃使用武力,保留采取一切必要措施的选项。”

“弘扬爱国主义精神,必须尊重和传承中华民族历史和文化。”早年习近平在福建工作期间,正是在他的重视和推动下,被称为“里坊制度活化石”的三坊七巷免遭破坏。在他眼中,“评价一个制度、一种力量是进步还是反动,重要的一点是看它对待历史、文化的态度。”多年后,他走进山东曲阜孔府、湖南长沙岳麓书院、福建武夷山朱熹园等地,如此感叹:“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?”

还有一些论述令人印象深刻。“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时,中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”爱国,当然包括爱中华的文明、中华的优秀传统文化。人们不会忘记2013年4月,在全国劳动模范代表座谈会上,习近平走到樊锦诗跟前,不待对方介绍就微笑着说:“你是研究敦煌学的。”

“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力。”人们也不会忘记2021年6月,参观藏毯产业的生产车间时,习近平嘱咐加牙藏毯非遗传承人杨永良:“你这个手艺很珍贵、很有意义,一定要传承弘扬好。”

“弘扬爱国主义精神,必须坚持立足民族又面向世界。”习近平提出“人类命运共同体”理念。他说:“人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”

这种理念浸润在习近平治国理政的方方面面:主张构建新型大国关系,他说,不能身体已进入21世纪,而脑袋还停留在冷战思维、零和博弈的旧时代;重视延续与发展中国家的传统友谊,两次当选国家主席后的首次出访,行程中都有非洲;提出“一带一路”倡议,让共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台;先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议,“三大全球倡议”紧扣人类社会进步的三大主题,共同构成人类命运共同体大厦的“三大支柱”。

习近平多次提及,对于张伯苓发出的“爱国三问”,“我们要一代一代问下去、答下去!”

如何一代一代问下去、答下去?2015年12月30日,在主持中共十八届中央政治局就中华民族爱国主义精神的历史形成和发展进行第二十九次集体学习时,习近平指出,弘扬爱国主义精神,必须把爱国主义教育作为永恒主题。要把爱国主义教育贯穿国民教育和精神文明建设全过程。

从自身做起,习近平在广大青少年中展开了一场又一场深入、持久、生动的爱国主义教育。

2014年5月30日,习近平参加北京市海淀区民族小学少先队员入队仪式时,回想起自己当年入队时的情景,说道:“记得入队时心怦怦跳,很激动。不知你们有没有这种感觉?”孩子们回答:“有。”“为什么会这样?因为是一种荣誉。”他表示,“我在你们脸上看到了希望,祖国和民族的希望。正像誓言说的那样,要时刻准备着,将来接班。”

当天移步到海淀区民族小学墨韵堂里,书法社团的学生们正在书写古训警句。书法老师邀请习近平为“中国梦”点上最后一笔。习近平总书记对孩子们说,中国梦要靠你们来实现。“两个一百年”要靠你們接力奋斗,还是你们来点这一笔吧。

在2019年“六一”国际儿童节前夕,澳门濠江中学附属英才学校的小朋友们给习近平写了一封信,表达了他们对“祖国母亲”含义的理解。对于这封来信,习近平读了几遍。“很受感动。信里面有浓浓的家国情怀,爱国主义精神跃然纸上。”

很快,习近平给孩子们写了一封回信,信中说道:“我经常想起《七子之歌》,歌中表达的游子对回到母亲怀抱的渴望十分感人。回归祖国20年来,澳门发展日新月异,澳门同胞工作生活越来越好。祖国是澳门的坚强依靠,你们从小就懂得这个道理,我十分欣慰。”

给孩子们回信之后,2019年12月19日,习近平如约来到学校看望孩子们。他说:“新中国成立当天,在当时还是澳葡管治的时候,杜岚老校长毅然升起了五星红旗。这种强烈的爱国心和勇气,是一个带有标志性意义的爱国主义表现,也映照出澳门广大同胞深厚的爱国主义情怀。”进一步谈到中华文明的悠久、文化自信,习近平表示:“这两者也是我长期以来为国家尽职尽忠最根本的两个动力。”

习近平还很注意爱国主义教育的形式,强调“要深化爱国主义教育研究和爱国主义精神阐释,不断丰富教育内容、创新教育载体、增强教育效果”。

2019年3月18日,习近平在京主持召开学校思想政治理论课教师座谈会时强调,我们办中国特色社会主义教育,就是要理直气壮开好思政课,用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,厚植爱国主义情怀,把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。思政课作用不可替代,思政课教师队伍责任重大。

也是在2019年,习近平到鄂豫皖苏区首府革命博物馆考察调研时指出:“革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等是党和国家红色基因库。要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。”

一场场校园座谈会,为的就是让广大青年“树立为祖国为人民永久奋斗、赤诚奉献的坚定理想”;一封封真挚回信,每一句都饱含“希望你们心系祖国,志存高远,脚踏实地,在奋斗中创造精彩人生,为祖国和人民贡献青春和力量”的深情嘱托;一次次参观革命场所,念念不忘的正是“让人们深入理解为什么历史和人民选择了中国共产党,为什么必须坚持走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴”的责任使命。

如今,爱国主义教育的步伐又向前迈了一步。2023年10月24日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国爱国主义教育法》,国家主席习近平签署主席令予以公布,自2024年1月1日起施行。

全国人大常委会法工委负责人在接受采访时表示,习近平高度重视爱国主义教育工作,就弘扬爱国主义精神、开展爱国主义教育发表一系列重要论述,作出一系列重要指示批示,提出一系列明确要求。今天,我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。制定爱国主义教育法,以法治方式推动和保障新时代爱国主义教育,对于传承和弘扬民族精神,凝聚人民力量,推进强国建设、民族复兴,具有十分重大而深远的意义。

“把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中,与时代同步伐、与人民共命运”。志之所趋,无远弗届,穷山距海,不能限也。