94岁杨先让,一刀一笔任平生

陈娟

2023年12月,杨先让在北京接受本刊记者采访。(本刊记者 侯欣颖 /摄 )

画家杨先让马上就要94岁了,该有老人模样了,可他没有。

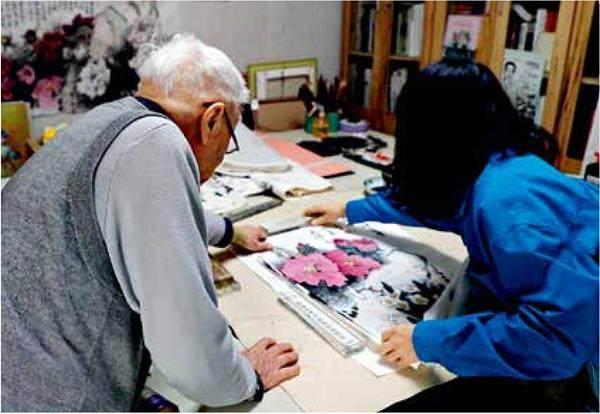

采访那天,我们刚走进楼道,就看到他站在门口,热情地招呼我们进屋。他步伐稳健,精神矍铄,烧水倒茶亲力亲为,记忆力惊人——清楚地记得自己的哪幅作品在哪本画册,并迅速翻到那一页。他的大部分时间是在画室度过的。不大的画室被分成两部分,一边是书桌,用来抄古诗词、古籍,也读书、写文章。桌上有些乱,摆着书、笔筒、台灯、照片、词典等,还有高高一摞蓝皮线装本。他每天早起做早餐,饭后便坐在这张书桌前抄书,已经抄到了第八十八册,封皮上写着《宋词选录》。

画室的另一边,是一张大画桌,用来写书法、画画。他最近热衷画牡丹,墙上挂着的那幅,画于前不久北京的一个雪天。一眼望去,牡丹在墙上大朵大朵地开着,有白,有粉,也有红,花团锦簇。画的上方,杨先让还仿王冕的梅花图,题了一首小诗:吾家小院有牡丹,箇箇(个个)花开传神气,不要人夸好颜色,只愿清香满乾坤。

“我的小院里种了10棵牡丹,北方的品种,容易栽。”杨先让对我们说。现在是冬天,玻璃窗外的小院略显凋敝,只能想象一下花开时节的热闹了。

再回过身,视线上移,则看到书桌上方的墙上正挂着两幅版画。一幅是《怀念我们的周总理》,一幅是《鲁迅与〈可爱的中国〉》,都是杨先让的作品。最让人意外的是,画室左侧的木柜,上面凸凹不平,仔细辨认才发现花纹也是一幅画。向老人打听,那柜子竟然是版画《大庆会师》的木板拆后打造的。

版画,是杨先让漫长艺术求索路上的一站。版画之前,有油画、水墨,版画之后,是民间美术。上世纪50年代,他与木刻刀结缘,刻《武汉之夜》,也刻北京《春日》;刻《延安组画》,也刻《大庆会师》;刻名人、伟人肖像,也刻民风民俗……以刀为笔,为那个时代留下生动的印记。2023年年末,他出版新书《刀与木:我的版画之路》,“算是对我60余年版画创作的总结,也算是对人生的一次回望”。

+4Wwmr+OC7hZNsRnDE9jqA==杨先让的版画《鲁迅与〈可爱的中国〉》,如今挂在他画室的墙上。

杨先让的艺术历程,都没什么计划或者明确的目标,“很多都是想不到,而走到那一步了”。

这与他的成长环境有关。1930年,他出生于山东省牟平县养马岛中原村,祖父在仁川经营绸缎庄,父亲在哈尔滨开油坊工厂,叔父是英美烟草公司奉天总代办,家境殷实。父亲爱好书法,热衷收藏字画,“每年两次,将那些字画拿出来,晾晒、欣赏”,算是少年杨先让的艺术启蒙。

“我从小功课不好,书背不出来,算术也算不好。稀里糊涂喜欢上艺术,喜欢画画、唱歌跳舞。”杨先让说。17岁时, 他就曾导演过话剧《雷雨》,出演二少爷周冲。

1948年,杨先让揣着一封给戏剧艺术家欧阳予倩的介绍信,准备考南京国立剧专。路经北平时,遇到同乡,经不住鼓动,在突击了绘画的基础知识后,考入了国立北平艺专美术系——中央美术学院前身。上了美术系,依然爱“玩”,成了文艺骨干,还当上了合唱团、舞蹈队的“头儿”,他和妻子张平良就是在舞蹈队相识、相爱的。

杨先让的新书《刀与木:我的版画之路》。

杨先让至今还记得一件“特别骄傲的事”。1950年初,学校校庆晚会,院长徐悲鸿出席,郭沫若和欧阳予倩也都在台下观看演出。杨先让和同学演了一个小歌剧,下了台,还没卸装,就有同学跑过来说:“院长叫你们,到前面见个面。”

过去之后,中戏院长欧阳予倩说:你们演得好,到我们那里去吧!徐悲鸿着急了:这怎么可以!快走快走!“本来想当演员,却成了画家,真有戏剧性。”在杨先让的记忆里,徐院长人很好,还送过他电影票、戏票。后来,他怀念院长,刻了一幅版画《徐悲鸿》,还写了《徐悲鸿》一书。

从美院毕业后,杨先让被分配到人民美术出版社,绘制宣传画和年画。他每年都下乡作画,背着笨重的油画箱,画油画、速写,也画水彩。1955年春,他到河北乡下写生,画了一套反映农村合作社新气象的黑白组画,在《连环画报》上发表。回来后,他发现其中一幅放羊娃等待群羊出圈的画面,很适合刻成版画,便找来木刻刀,一块梨木板子,开始自己的第一幅版画创作。

“我接触过木版画,但從没学过。当时也没有人来指导,埋着头、拿起刀就刻了起来。”杨先让回忆说。后来,这幅《出圈》被印刷为独幅画,第二年在全国青年美展上获奖。《人民画报》主编丁聪见了他,夸他“木刻版画刻得好”。

就这样,杨先让走上了木刻版画这条路。

上世纪50年代初,到处欣欣向荣。面对新社会新事物,杨先让决定以新北京为题创作版画。

“最先想到的就是北海和白塔。桃红柳绿,白塔白桥,水中倒影,桥上来往着电车,那画面太美了。”他骑着自行车,带着水彩工具,在湖边支起画架,对着北海方向画了一幅水彩画。之后,他经过加工设计,分色刻板,完成了一幅油印套色木刻,叫《春日》。这幅作品,不但出版了独幅画,北京各杂志也争相发表。

“我现在还可以说《春日》是第一幅表现北京春天的套色木刻作品。”杨先让说。但比起《春日》,他更喜欢自己的《延安组画》。

1956年,杨先让路过延安,决定停留几日。在那里,他画延河边、宝塔山、杨家岭、鲁艺遗址等。“每天忙着跟新相识的放羊人爬山,听他唱信天游。跟老乡下田收麦,听他们解乏时喊几嗓子秦腔,感到无比美好。”

回京后,杨先让利用工作之余,拿着小刀在木板上刻画,每天刻上几笔。此时的他,已经开始注重刀法技巧——根据所表现的对象,选择不同的手法。“每幅画表现天空的刀法都不同,有的是色块,有的是线刻云线,有的用平刀削得薄薄的,有的用大圆刀刻得深深的。”最终,完成了《延安宝塔》等13幅版画,组成《延安组画》。

1958年,杨先让调入中央美术学院版画系,一边创作,一边教学生。他是个感性的人,在创作时有自己的原则。“不感动我的事物我决不画,也决不刻。”女儿出生,他欣喜,刻下《梦》;下乡劳动时,看到农民在炙热的阳光下收麦子,他刻下《秋日牧歌》;思念远在仁川的父亲,他刻下《游春》,身着朝鲜族服饰的人们正载歌载舞……

最酣畅淋漓的一次创作要数《大庆会师》。1975年夏,大庆油田要办展览,请中央美术学院派人支援,杨先让被选中。到了大庆,他下井队体验生活,和工人同吃同住,没过多久驻地打来电话催他回去,说分给他一幅《大庆会师》。大庆会师是在1960年,当时全国的石油工人、技术人员等在萨尔图火车站集合,向茫茫雪原分头奔去。

“我一听就乐了,这正是我想创作的。一队队的人,所有设备都靠人拉肩扛,马车、汽车往来不绝,红旗招展,人声沸腾,一派战天斗地的气象,想想都觉得振奋。”赶回总部,杨先让先定画稿,一稿通过,又找来一大张五合板,每天趴在木板上刻,没日没夜,也不觉得累。“那种刀与木的碰撞,让人上瘾。最后一刀刻完时,竟有些遗憾,好像有使不完的劲儿,但只能到此为止。”

“每个艺术家都不能跨越时代,更不能摆脱时代的约束,个人的艺术实践必然离不开时代的影响。”回顾自己的版画之路,杨先让说,“我这个人,到什么山头唱什么歌,我自己也不在乎,没想当大画家,就是一个美术工作者”。

1980年,杨先让服从学院安排,到年画、连环画系任教。作为系主任,他为自己这一亩三分地不停地吆喝,跑教育部、文化部,争经费、招生名额。因为这,杨先让也成了著名的“杨先嚷”。

杨先让艺术之路的另一个转折点,就是他“嚷嚷”出来的。

1983年,杨先让去美国看望父亲。探亲之余,他参观访问了不少学校、博物馆,发现西方文化界很重视民间美术,原始艺术也被重新估价和吸收,“不少西方大师,比如毕加索的立体派就是吸收非洲民间木雕艺术而创造的”。他突然想到:中国有比美国丰富得多的民间美术资源,能创造出多少个毕加索?

回国后,杨先让就“嚷”开了,要把年画、连环画系改成“民间美术系”。经过几番“嚷嚷”,新系总算成立了——他关于中国民间美术的全部经验也由此开始。

杨先让申请了一笔经费,开始调研黄河沿线的民间美术。从1986年至1989年,他率领考察队,扛着摄影器材,14次扎入黄河流域,记录下炕围画、皮影、木偶、剪纸等民间艺术,寻访那些技艺精湛的手工艺人。4年后,他和女儿一起,梳理考察手记和图像资料,最终完成了《黄河十四走》。

中国的民间艺术这么丰富,又是剪纸,又是面花,又是荷包,又是刺绣……立体的、平面的、色彩的,都要去研究。怎么做的、怎么编的、怎么绣的,我管不着,我吸收的都是造型。它为什么是这样一种造型?它为什么要这样表现?

比如刺绣,这个鱼为什么绣这样造型?为什么鱼要和莲花一起?鱼莲文化中,鱼和莲花分别代表着什么意思?谈恋爱的时候,一个男子送女子一件东西,鱼和莲花之间一定要有距离,如果鱼咬了莲,那两个人就结婚了。如果拿鱼咬莲送给姑娘,人家得扇你嘴巴。这就是民间的文化,和书本上的文化不一样。多有意思,可爱极了。

断断续续走了4年,最后走到青海时,搞通了,就像窗户纸一样捅破了。

我知道中国的民间美术是怎么产生的,怎么传承的,影响了谁。

在山西芮城,我发现的布鸮,头部像猫头鹰,身躯像虎又似鱼,足如兽爪又像鸡爪。和新石器时代出土的陶鸮罐一比,几千年了,民间还是这种(造型的)鸮,以同样的面目出现在平民生活中,太有意思了。这个联系是怎么建立起来的?就在民间这样联系起来了。

我还发现,民间的艺术,绝不表现悲哀,生活再苦,创作的东西都是歌颂(生命)的,都是积极向上的,都是吉利的。所以,民间艺术是乐感艺术,这种艺术生于苦难死于安乐。

而且民间不只有艺术,还有民间哲学。民间的哲学就是阴阳,讲究万物有灵。它跟我们的生活或者生存息息相关。家里面都是有神灵在保护的,典型的就有门神、灶神,太有意思了。我们的老祖宗,就是这样一代一代活過来的。

杨先让的版画作品《大庆会师》。

杨先让给记者展示他最近正在画的牡丹。

两码事儿。我曾经在河南遇到一个剪纸的姑娘,现在恐怕也变成一个小老太太了。她剪猴儿,哎呀,剪得好。她说了一句话,我抓住了。她指着我们中央美院的画石膏的,画模特的,说:你们是讲理的艺术,俺的艺术是不讲理的艺术。

她这个“不讲理的艺术”要打引号。她有她的“理”。她剪一个老虎,肚子里的小老虎她也给你剪出来。你说这是什么派?这比立体派还厉害。刺绣也是,它的色彩和油画的条件色不一样,和国画的固有色也不一样,它的颜色是意念造型,怎么好看怎么绣。好像是没有道理。

我曾经说过“要以我为主”,现在还是如此。中国美术界绝不可妄自菲薄地跟在别人屁股后面——当然也没有权利自傲。好的要学,根据自己的国情、自己民族的审美要求,走自己的路。中国的土地应该长自己的东西。

关注得不多了,让别人去关注、去研究。它是一种继承,你在这儿喊了半天了,开了个头,接下来就该年轻人传下去,接着喊。民间美术很重要,是我们的营养,我们的根,我们的源头。在那些没有被发掘的厚土中,宝藏多着哪!掉在任何一个方位上便会沉迷得一辈子都不想爬出来。我希望年轻人,希望总有那么一些聪明人,能从这些来自民间的造型中有所发现、有所创造。

90岁那年,我待着没事情做,你说我这么一个有感情的人,没处发泄、没处表达,怎么办?就想着通过这种途径,和古人对话、聊聊天。在抄的过程中,我感觉到有的人可亲,有的人可敬,有的人可爱。比如李白、杜甫,你就会佩服他、崇敬他;到了欧阳修、贺知章,你说这俩老头不可亲吗?你就想抱着他亲两口。

我现在常常会想起老院长徐悲鸿,记得当时他看到学生拿一把铅笔在画面上慢慢磨明暗调子,他就着急,回到家中翻箱倒柜找资料,来给大家伙儿讲写实,什么叫好,什么叫坏。他的那种举动,不仅是为了学生,还是为了这个国家,为了民族艺术的发展,为了艺术真理的传承而努力。而我,只是干了这么些活儿而已。我最近常说这么一句话:90余岁了,世上有你一个人不显多,少你一个人不显少,老老实实做个人就是了。

谈不上(哈哈)。走吧,去看看我新画的几幅牡丹。中国的牡丹很重要,大家把它捧得像个皇后。但是中国画里的牡丹,我认为现在有些画得很俗气。我想我的牡丹一定要和别人不一样,也是一种尝试。生活就是这样。

画家,1930年生于山东。1952年毕业于中央美术学院绘画系。曾任人民美术出版社编辑和创作员,文化部研究室研究员,中国民间美术学会副会长,中央美术学院民间美术系主任、教授。著有《黄河十四走》《徐悲鸿》《杨先让文集》等。近日出版新书《刀与木:我的版画之路》。