每次走进洞窟都有切肤之痛

许晓迪

2024年1月,赵莉在克孜尔石窟接受本刊记者采访。(歹淑丽 / 摄 )

冬季的克孜尔石窟,游人寥寥。雪地洁白平整,印着一排梅花足印,小猫回头张望,跑入野草深处。阳光下的明屋塔格山,一片灰黄,依山势分布的排排洞窟,如错落有致的蜂房。

这里位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县克孜尔乡东南7公里,在古代属于龟兹王国。龟兹是丝绸之路的北道中枢,四大文明交汇于此,成为佛教东传的中转站,鼎盛时期,境内僧尼5000余人,佛塔庙千所。在这片佛国世界,克孜尔石窟是最恢弘的存在。它开凿于公元3世纪末,衰落于八九世纪,是中国开凿最早的大型石窟群。

历经千余年沧桑的克孜尔石窟,如今满目疮痍。宗教更迭的破坏,百姓有意无意的伤害,加之洪水、风蚀、地震等自然原因,让笔触细腻、色彩鲜艳的壁画伤痕累累。20世纪初,俄、日、德、法、英等国探险队接踵而至,切割壁画、劫掠文物,让克孜尔石窟又遭遇了一场雪上加霜的劫难。

为调查流失海外的克孜尔石窟壁画,几代研究者倾尽全力。1985年,龟兹石窟研究所正式成立。1998年,“克孜尔石窟文物流失研究”成为研究所的重点课题,由研究员霍旭初带队开展调查工作。霍旭初退休后,学生赵莉接过了这项重任。

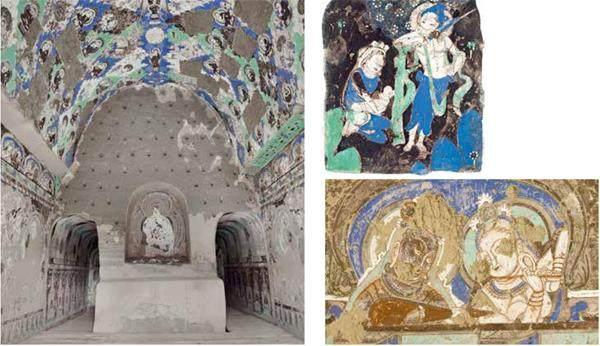

第38窟是克孜尔石窟最有名的洞窟之一,青金石蓝与石绿的菱格参差交叠,本生故事与因缘故事交叉排列。这是龟兹壁画的独特模式,每一个菱格的方寸之间,就是一个佛经故事,克孜尔石窟因此被誉为“故事画的海洋”。主室两壁上方,绘有两栏天宫伎乐图,每栏由7组画面连续组成,每组绘一对天人,肤色一白一黑,男性戴宝冠,女性梳高髻,身上装饰着珠串、项圈、臂环,手中拿着各色乐器,琵琶、阮咸、横笛、筚篥、箜篌、排箫,一派奏乐起舞、礼赞佛祖的欢愉热烈。

“音乐家合唱洞”,当年的德国探险队为它留下这样的形象命名,以及二十几个方块状的切痕。与斯坦因之于敦煌一样,德国人格伦威德尔和勒柯克的名字背后,也是一段克孜尔石窟壁画流失的“伤心史”。在《新疆的地下文化宝藏》中,勒柯克详述了切锯壁画的方法和过程。在他看来,“搬走”这些文化宝藏,是因为“当地农民的无知、伊斯兰教徒的愚昧和地震的破坏”。他们所揭取的近500平方米壁画,有的在割挖、包装和运输过程中就已损毁,有的在“二战”的炮火中烟消云散,有的转手出售,流散四方,下落不明——勒柯克所谓的“拯救”与“保护”,无疑是极大的讽刺。

1979年,新疆歌舞团编导霍旭初来到克孜尔石窟,踏进第38窟,美轮美奂的天宫伎乐图映入眼帘。激动喜悦后,面对凿痕斑斑的壁画,痛心愤慨久难平复。非科班出身的他半路转行,投身学术,踏遍石窟,于1992年3月正式调入龟兹石窟研究所。4个月后,克孜尔也迎来了第一批4个大学生,毕业于新疆大学历史系的赵莉是其中之一。

大三那年,赵莉看了一部电视教学片《龟兹石窟》,1000多年前克孜尔石窟的精美壁画,让课本中抽象的“佛教遗迹”浮现眼前。她大为震撼,“好像把我的魂儿收走了”。第二年毕业,她放弃了留在乌鲁木齐的机会,来到克孜尔石窟。那一年,她23岁,一米七的个子,体重不到90斤。

左图:第38窟主室,券顶绘有蓝绿相间的菱格故事画。方块状的切痕,是被德国探险队揭取掠走的壁画。右上图:第38窟主室券顶左侧的本生故事画,现藏于德国柏林亞洲艺术博物馆。右下图:第38窟的天宫伎乐图,画中人物手持乐器为琵琶和横笛。

赵莉至今记得到克孜尔的第一天,1992年7月31日,星期五。早上,她从巴音布鲁克上车,沿着独库公路,下午3点抵达库车长途汽车站,叫了一辆“毛的”(毛驴车)去县委招待所。短短一段路,老乡把毛驴赶到老城绕了一大圈……第二天一早,她正式上班,在接待部做讲解员,不久后被分配到文化研究室,跟随霍旭初先生工作。

白天,赵莉跟着老师上洞窟、看壁画,把每个菱格故事的情节装进脑子,晚上回去读佛经,与图像内容一一对应。那时晚上常停电,就点着蜡烛看,如千年前此处的僧侣,青灯黄卷伴更长。

他们住的是土坯房,冬天要生炉子取暖,夏天地上的草比床还高。蛇特别多,盘挂在去洞窟沿途的树枝上,走着走着,面前会突然掉下来一条小蛇;下班回来打开宿舍门,第一件事是要察看地上或床下有没有蛇。喝的是泪泉的咸水,讲究一点可以走远路到泪泉的源头处,泉水滴滴答答,半天接上一桶。所里有一片菜地,种的都是螺丝椒,缺油少肉,炒出来干辣干辣的,“我胃不好,不敢吃,只能浇上一点菜汤,和着米饭往下咽”。1992年,克孜尔石窟门票收入7000元人民币,按25元一张票算,全年游客280人。碰上外宾来访,赵莉他们还要充当服务员上茶端饭,连老所长陈世良都要去餐厅后堂洗盘子。

那些年,赵莉面对千疮百孔的洞窟壁画,觉得到处是解不开的谜团。最初,他们没有完整资料,只知道德国人揭取的壁画最多。霍旭初先生就带着她和两位年轻同事,一边翻拍德国出版的图录,装进相册,一边上洞窟测量、比对,查找原位。

1998年秋天,德国柏林印度艺术博物馆(德国柏林亚洲艺术博物馆前身)馆长玛丽安娜·雅尔荻兹访问克孜尔石窟。参观时,霍先生拿着相册,给她指明第171窟的“善爱乾闼婆王皈依”,被张冠李戴地归位到了第13窟。“馆长非常惊讶,也许在她看来,这个偏僻山沟里只有守护者,没想到还有这么一支两代人组成的研究队伍。”赵莉说。

2002年9月,赵莉跟随霍先生到柏林参加学术研讨会。在柏林印度艺术博物馆的文物库房里,她第一次见到了流失海外的龟兹壁画。“同行的荣新江教授说,‘必须看好新疆来的这两个人。’这是担心我们太激动了。”会后,其他专家学者相继离开。霍旭初和赵莉留下了,每天在文物库房里拍照、记录龟兹石窟壁画。那时没有数码相机,霍先生自己带了一个胶片机。文物库房不允许打灯,也不能架三脚架。他们买了4卷高感光度胶卷,勤奋工作了一周。因为不懂相机的设置,后来这4卷胶卷,一张都没冲洗出来。

回国的飞机上,赵莉发誓,一定要学德语,重返柏林。2002年、2003年,她连续两年申请学习德语的名额,在同济大学进修了一年;2005年至2009年,连续5年向国家留学基金委申请访问学者及西部项目计划;2010年终于收到派遣通知,德语中级证书却已过期,转年又到北京语言文化大学强化了一学期德语。2012年春天,“重返柏林”的誓言终于实现。“独上高楼,望尽天涯路。”她如此形容那10年里的迷茫,唯一能做的就是一次次走进洞窟,把每一处切痕都灌在脑子里。

在柏林亚洲艺术博物馆,赵莉开始了一年的访学生活,把馆藏所有的新疆壁画尺寸都量了一遍。不久,壁画已不能满足她的“胃口”,大量珍贵的新疆文物就在眼前,她给自己加任务,要将这些流落异邦的国宝都调查一遍。

大部分时间,赵莉独自一人在地下室的文物库房收集、整理资料,在《克孜尔石窟壁画复原研究》的后记中,她回忆那段五味杂陈的日子:白天超负荷地运转,夜晚失眠,服用安眠药也睡不足两小时,因精神高度紧张而陷入重度抑郁……

丈夫的到来让赵莉有了救兵,她申请延期半年,两人合力,一个负责拍照,一个测量记录。柏林亚洲艺术博物馆藏有300多件来自新疆石窟寺和地面寺院的雕塑,锁在玻璃柜子里。每个柜子有6层隔板,每层前后置放3排雕塑,只允许打开柜门拍摄。赵莉不甘心,要把雕塑一件件拿出来拍。管理人员轮番阻拦,没管住她,丈夫也劝她差不多得了。她急红了眼:“这是我们家的东西,我就要拍!”带着随时被撵出文物库房的紧张,他们争分夺秒地工作,进来时穿着毛衣,一会儿就要脱掉,仅剩T恤,还是大汗淋漓。“面对这些流失海外的文物,就好像是我们家丢失的孩子,这些宝贝丢失100年了,好不容易找到它们,我必须得先把它搞清楚,要把家底摸清楚。”在“一席”的演讲中,赵莉说起这段往事,一度哽咽。

“馆长是荷兰人,亚洲部主任是匈牙利人,档案管理员、文物修复师、文物管理员都是德国人,我要和他们一个个‘过招’。”柏林亚洲艺术博物馆收藏的新疆纺织品有700多个编号,赵莉想都拍一遍,开始寻找由头。2003年馆里出过一本图录,“我请了一周假,在家把书研究了一遍,找出八大‘致命问题’,一一指给馆长看,说中国计划与博物馆合作,重新拍照出版,经费我们来承担——先把牛吹出去了,也没想过怎么收场。”馆长被说服,钱在哪里却没着落。赵莉打电话向新疆博物馆、吐鲁番文物局求助,吐鲁番当时正在申报交河故城、高昌故城两处世界文化遗产,尽管经费十分紧张,还是拨出了拍摄款项。赵莉在文物库房盯了3个月的拍摄,这些高清彩色的图片,后来在申遗展陈时派上了大用场。

这些年来,赵莉不放过任何流失海外克孜尔石窟壁画的线索。在柏林、巴黎、圣彼得堡、纽约、东京、首尔各大博物馆的文物库房里,她捧起一块块壁画残片,测量、记录、拍摄下这些流失百年的国宝,回到克孜尔,在一个个洞窟里对照核实、考证复原,让它们找到“家”的原位。

这是一场漫长繁复的劳作,困难重重:当年外国探险队在考察中常出现错记漏记,导致很多壁画出处混乱;揭取壁画时,四周的画面也破损剥落,边缘残缺不全;上世纪70年代,石窟内的一些壁面被修复抹平,同时也抹掉了切割痕迹……“有人说,赵老师的复原工作像拼图游戏。但拼图游戏的每一块图案和色彩是连续的,拼完后也是严丝合縫的。而现存壁画和流失壁画之间是残缺的、衔接不上的,壁画复原研究可比拼图游戏难多了,没有可比性。”

在斑斑斧痕的洞窟里,赵莉常常一坐就是半天。“今天复原上去,还在不停地琢磨,感觉不对,明天又撤下来,有时真快成神经病了。”她常年睡眠不好,晚上不能写东西,否则一夜难眠。有时灵光乍现,大脑自动合成,“一块壁画突然就飞到某个洞窟的某个切痕处”,第二天一早赶快爬起来,跑去那个洞窟核对,即便比对上,兴奋也为时过早,还要核准尺寸,流失壁画尺寸能恰好“放”进那段壁面,而且题材内容吻合,才算大功告成,否则一切重头再来。截至目前,赵莉调查流失海外的克孜尔石窟壁画486块,找到原位并复原了400多块。2020年,《克孜尔石窟壁画复原研究》出版。因为不断有新发现,5年里,文稿拖了又拖,排版一改再改。“还有四五十块面积较小的残片没找到位置,我一直不甘心,但实在找不到出处了,也许壁画载体即壁面已经不存在了。”

32年前一起来到克孜尔石窟的4个大学生,只有赵莉留了下来。2007年冬天,她在克孜尔连续值了4个月的班,女儿在这里学会了走路。乌鲁木齐的家,于她更像是出差途经的客栈,回来住两天又走了。条件艰苦,物资匮乏,常年顾不了家,令很多人选择离开。赵莉团队一个非常优秀的年轻人,待了6年后也走了,她既不舍,但也非常理解。

1992年,赵莉(左)与霍旭初先生在克孜尔石窟谷内区洞窟前。

去年12月,赵莉在克孜尔值班。暖气管道和锅炉的电路板出了故障,室温降到了五六摄氏度,盖两床厚被子也抗不住。所里几辆用于巡查洞窟的电瓶车早都坏了,在外执勤的保衛科小伙子们衣服单薄,冻得团团转。赵莉看在眼里,急在心上,动员各路朋友帮忙。正在克孜尔做石窟测量的一家科技公司,马上向广州的厂家下单订购了一辆带空调的电瓶车,5万多元,仅运费就花了4000元,捐给克孜尔。她又联系了杭州一位朋友,自己掏钱,想给在户外工作的同事买些羽绒服,对方分两批发来了几十件,分文没要。今年元旦,电瓶车和第二批羽绒服先后送到,大伙高兴坏了。吃早饭的路上,保卫科科长和赵莉打招呼,拍拍身上的黑色“北面”,“很暖和”。赵莉开心地笑了。

30多年来,赵莉的胃越发强悍,以此弥补脆弱的睡眠,体重从90斤长到了120斤,“要不是能吃,我可能早就倒下了”。“能咬紧牙关坚持下来,一是热爱,二是责任感。”直至今日,走进第178窟,她还是头皮发麻、浑身难受。整个主室的正壁、两侧壁,包括券顶的壁画全被揭取一空。“什么叫切肤之痛?感觉把我全身的皮肤都扒光了,那是怎样钻心的痛啊?”

现在,赵莉正在从事的工作是《克孜尔石窟壁画智慧修复技术研究与应用》重点研发项目。“石窟寺壁画总会日渐消亡,终将不复存在,我们用数字化扫描为洞窟做一个‘拷贝’,让它可以永久地保存下去。”

她选择的典型洞窟正是第38窟,也是霍旭初先生生前最喜欢的洞窟。“最初,主室两侧壁壁画中佛陀的头光、身光和袈裟部位都贴有金箔,整个洞窟金碧辉煌。”赵莉看着主室前壁面容斑驳的菩萨,“我们把它一点一点恢复到当年开窟时的盛景,多美。”那时的克孜尔,石窟僧院林立,壁画雕像缤纷,僧众商旅云集,一派繁盛的佛国世界。

傍晚6点半,站在第38窟前向下看,夕阳照在山下的鸠摩罗什铜像上。30年前,一穷二白的研究所举办了“纪念鸠摩罗什诞辰1650周年国际学术研讨会”,轰动学术界,这尊铜像从此伫立在克孜尔石窟谷西区前。这位“道流西域,名被东川”的高僧,亲历了古龟兹的佛国盛世,也将继续注目着坚守在这座中国最早的石窟寺的人们。

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所研究馆员。1992年来到克孜尔石窟工作,1998年开始从事流失海外克孜尔石窟壁画调查及原位考证工作。著有《克孜尔石窟壁画复原研究》、《龟兹石窟题记》(合编)等。