周恩来与“黄河归故”谈判

吴巍

抗战胜利后,国民党政府对外宣布了“黄河归故”计划,迫不及待想要实现花园口堵口合龙,藉此获得政治和军事上的筹码。中国共产党心系故道两岸居民,从全局出发,接受了国民党政府提出的“黄河归故”计划。以周恩来为代表的中国共产党人与国民党就此展开了以“黄河归故”为中心的谈判与斗争,彻底粉碎了国民党“以水代兵”的阴谋。

在可考的几千年历史中,黄河重大改道多达六次。自战国时起,人们数次通过修筑河堤,结束了黄河漫流状态,将其约束为一条固定的河道。黄河也被用于军事中,以实现“以水代兵”之目的。最近一次,则是1938年6月蒋介石集团决开花园口大堤,以阻止日军西进的侵略野心。然而,此次决堤并未能有效阻止日军西侵步伐,反而给豫皖苏数百万人带来了空前的黄泛灾难。中国共产党带领故道两岸人民,与日军浴血奋战,建立了冀鲁豫和渤海解放区。

从战略角度来看,黄河故道之畔的冀鲁豫解放区,南跨陇海,北界漳河,东缘津浦,西临平汉,是山东、华中根据地与延安联系的枢纽,是八路军一二九师活动的重要基地。而黄河故道正是串联中共冀鲁豫解放区、连接华北的重要脉络。

抗战胜利后,国民党军队在与解放军的军事作戰中接连失利。1945年11月2日,蒋介石在收到邯郸战役的战报后,更是雷霆大怒。此次战事失利,使其打下邯郸,控制平汉铁路,从而一举控制华北、华中的军事企图破灭。于是蒋介石重新审视了行政院提交的“黄河归故”计划,借助黄河回归故道实施军事战略的设想再次萌发。

冀鲁豫根据地发展变化示意图(1941年初—1945年8月20日)

“黄河归故”是经过国民党政府中央水利实验处多次模型试验的一项规模宏大的工程计划,其本来目的是将1938年6月炸开的花园口决口堵住,让泛滥于豫皖苏的黄河重新经花园口以下的河南、山东故道注入渤海。

蒋介石十分清楚,一旦花园口堵口合龙,回归故道的黄水就会肆无忌惮地冲向下游中共冀鲁豫和渤海解放区。此举既能给中共带来巨大压力,也将给刘、邓和山东的陈毅、粟裕部造成威胁。更重要的是,黄河将成为一个天然屏障,将中共冀鲁豫解放区一分为二,并把中国共产党占领的华北、苏北、淮北区域分割开来。

此外,在政治层面,将黄河重归故道,也是挽回蒋介石集团当年决开花园口所失民心之举。况且,“黄河堵口复堤工程为抗战后复员工作中之一大工程,为国内人士所注意。联合国善后救济总署(简称联总)为黄泛区农业复兴计划,乃参加协助堵口复堤工程,故此项工程又为国际人士所注意”。

因此,1945年冬,国民党政府“令饬黄河水利委员会筹办堵合”花园口口门,引黄河水回归故道,从山东注入渤海。

1946年3月1日,沉寂了八年之久的花园口,“举行隆重之开工典礼,十五万民工,一齐动工”。同时,国民党当局宣布“花园口之缺口,必须在今夏六月汛期以前堵筑完成”。

花园口堵口工程的突然动工,引起了中共的注意,中共驻重庆首席代表周恩来一直关注此事。

周恩来于1946年3月1日紧急约见驻华大使马歇尔,向其提出国民党方面本日在花园口开始黄河堵口工程问题,并犀利地指出,“蒋介石堵口的目的是想淹没解放区,把冀鲁豫和苏北、淮北分割开,使中共军队处于不利地位”。正如周恩来后来在其谈判自述中所说,“对中国人民来说,根据地比什么都重要,武装固然重要,但武装毕竟是保持根据地的工具,武装脱离了根据地就无法生存。蒋看清了这点,他也特别懂得这个问题的重要性”。“蒋在形式上是要我退出苏、皖、承德、安东、冀东等地,但他承认的只是黑龙江、兴安两省及嫩江半省,华北只是临沂、大名、上党等几个地区,想把我们完全隔开,先限制在这几个地区,然后再来消灭我们”。

周恩来虽然洞悉了蒋介石集团黄河重归故道的阴谋,深知解放区存在着难以想象的困难,但其依旧认为,应以人民利益为先,从大局出发,接受这项计划。因此,在向延安请示后,周恩来随即电告国民党政府,同意黄河回归故道,前提是先浚河、复堤,再堵口。

鉴于周恩来的严正态度、黄河故道人民的强烈呼声和全国的舆论压力,国民党政府不得不和共产党一起走到黄河问题的谈判桌前。

就“黄河归故”问题的谈判,周恩来向王化云等冀鲁豫边区政府主要领导人传达了中共中央的指示,叮嘱他们在谈判中要坚持“先复堤、再堵口,务必保证下游黄河故道人民的安全”的基本原则。

1946年4月7日,由国民政府黄河水利委员会(黄委会)、中共解放区、联合国善后救济总署(联总)、国民政府行政院善后救济总署(行总)四方代表参加的第一次“黄河归故”谈判正式举行。中共代表赵明甫将对冀鲁豫、渤海两解放区境内的黄河故道情况和群众对“黄河归故”的态度作出详细说明,同时强调,必须遵守“先复堤、后堵口”的原则。经过各方讨论,达成了以“堵口、复堤同时进行、河床内居民迁移救济”为主题的《开封协议》。

4月15日下午7时,由国、共、联总三方临时组成“黄河故道勘察团”到达菏泽,围绕“复堤、堵口、救济”等问题,展开了一轮新的“黄河归故”谈判,签订了《菏泽协议》。

然而,《菏泽协议》墨迹未干,1946年4月20日,《中央日报》刊登的一则消息称:“倘黄河汛前不克全部完成堵口工程,政府方面实不能负全责”,“希速饬依照原定计划积极提前堵口”。国民党政府公然背弃《菏泽协议》。

花园口工人正搬石堵口

1946年5月7日,周恩来与赵明甫、王笑一等人,详细研究了如何应对即将举行的第三次“黄河归故”谈判。周恩来告诫他们要在舆论宣传上对国民党的诬蔑言论进行反击,同时发动群众,争取社会各界力量的支持,要尽可能地为解放区人民群众争得更多的利益。

国民党政府拒绝履行《菏泽协议》后,加快了堵口工程的施工进度,竭力在6月底实现花园口堵口合龙。鉴于此,5月18日11时,三方代表对黄河堵口复堤问题进行第三次商讨,形成了《南京协议》。

《南京协议》规定:“下游急要复堤工程尽先完成;下游河道内居民迁移从速办理;堵口工程继续进行,以不使下游发生水灾为原则”。

此外,周恩来向马歇尔致送备忘录,为解放区人民的利益考虑,特作出建议:“复堤尤重于堵口。堵口以前,应做好一切准备工作,疏浚、复堤,对此及救济目的之拨款。黄委会应暂搁置堵口工作,而趁低水位时,对河身加以疏浚”。

《南京协议》签订后,冀鲁豫行署5月31日向各地县修防处发出命令,“沿河各县立即动员组织群众,即日开工,将坝上之獾穴、鼠洞、决口等修补完毕”。与解放区人民的真诚态度相反,国民党政府却迟迟不按约定之数拨给工粮、器材以及工款,只继续其堵口工程。

6月16日,在联总顾问塔德的支持下,国民党政府下令拆毁汴新铁路、公路,开挖引河,并往口门抛石。23日,蒋介石下令,花园口工地要加紧抛石,加快堵口进度。

6月26日,在认为花园口堵口即将成功之际,蒋介石悍然下令进攻中原解放区,发动了全面内战。

令蒋介石意想不到的是,1946年6月27日至29日,花园口工地上狂风骤起,洪水暴涨并吞噬了180米堵口木桥。这意味着黄河堵口工程暂告失败。

花园口堵口工程失败,导致大量的民怨与指责涌向国民党南京政府,这也给“黄河归故”问题的第四次谈判带来了转机。周恩来抓住时机,决心通过一切可以争取的方式,以最大的努力,继续为中国共产党和解放区人民谋求利益。

1946年7月15日,周恩来(左一)在上海与联总代表、行总代表商讨黄河堵口问题

1946年6月29日、7月8日、7月10日,周恩来多次向马歇尔致送备忘录,希望马歇尔能够出面敦促国民党政府履行《南京协议》。7月15日下午,周恩来同联总署长福兰克芮、行总署长蒋廷黻等就黄河堵口复堤、迁移救济费问题进行深入交谈。会谈期间,塔德强调“目前工程情形,谓黄水重入旧道,即将实现,而对下游两岸农民并无危险”。周恩来深切担忧此举将“危及下游中共区域,表示愿亲赴工程地带视察实际情形、以便决定是否应即堵口”,并于16日返回南京,向马歇尔提出黄河问题应该脱离政治、军事以单独解决的主张。

经过周恩来的不懈努力,7月18日,第四次“黄河归故”谈判在上海举行。出席谈判会议的主要有:中共代表周恩来、伍云甫、王笑一、成润等;行政院善后救济总署署长蒋廷黻、水利委员会委员长薛笃弼、堵复工程局总工程师张季春;联总中国分署代表福兰克芮、毕范理、塔德等。

会谈伊始,各方代表都赞同黄河问题要以合作的方式解决。周恩来直指此次黄河谈判问题的核心:解放区认真履行《南京协议》,全力以赴地完成了第一期复堤工程,而國民党政府至今尚未拨足协议所规定的工粮、器材和工款。周恩来强调,“在工作第一阶段需面粉9000吨,而开封转来者,仅及二、三十吨。第一期工资应为法币45亿元,物资需要值245亿元,即使如此紧急,而无一照付”。当前,“黄河下游复堤工作仍在进行(民工237000人)。日需面粉300吨及法币一亿五千万元,而时至今日,只收到面粉500吨,倘供应不能运到,此项工作势将停止”。“解放区现得联总救济物资占0.5%,而其配额亦不超过0.9%,就受灾难者而言,此诚属不公”。

面对周恩来以事实为依据、以数据为支撑的发言,蒋廷黻略显底气不足。随即他向周恩来表示“同意用其最大努力即速自国库支款付还”,强调“取得该款必须经过合法手续,并可能遭到某种羁延,其数目亦可能被行政院核减”,他和薛(笃弼)委员长“均以最大之努力诚意许取得该款之全部,惟指出称以确定之数目约束中央政府,非彼等力所能及之事”。

1946年7月18日,周恩来(左二)在上海参加第四次“黄河归故”谈判

周恩来对拨款羁延之事表示理解,对于蒋廷黻所提出的工款“可能遭受缩减一节”,则拒绝接受。同时,周恩来明确表示:“中共当局将认为,此种款数之核减,以为政府及其代表破坏协议条文与精神,并破坏黄河自现道转归故道之共同事业”。

谈判桌前,气氛略显紧张。此时,有国民党政府黄河堵复局的工程师从工程技术观点出发,认为如果堵口完成后,流向下游水量对故道两岸造成的损失并不大,无须救济。

周恩来强烈驳斥了这一说法,并将故道下游堤岸的情况作了现场陈述,再次提出了下游复堤工作的困难。“大堤在8年抗战中,由于战争及自然的损害,损坏达30%以上,坝埽破坏亦极严重。其整修工作为沿岸1400村庄将近50万民工所负担。黄河恢复,不仅放水就可了事”。

经过多次交锋,7月18日上午的会谈以“用以偿付工料款项,已有40亿元汇至开封转至中共地方当局,另20亿元应存入上海银行中单一户头,需要有薛、蒋及周恩来指定之代表联合签字始能提取”结束。

18日下午,三方代表会同协商了关于黄河下游故道居民迁移救济的问题。周恩来向与会代表展示解放区调查数据并表示,“复堤第一期工程已完成,政府应立即履行协议。河床居民迁徙费不能少于304亿”。蒋廷黻则以抗战刚结束,国民政府财政颇为拮据加以拒绝,只同意拨付80亿元。

然而,迁移救济问题事关解放区人民的核心利益,若不能保证充分救济,中国共产党不会同意黄河回归故道。因此,周恩来再次强调了304亿元是经过解放区反复调查研究核算得出的结果。

周恩来的强硬态度,使蒋廷黻坐立不安。经过反复讨论,蒋廷黻提出:“8、9、10月,每月40亿元,11月30亿,总计在11月底以前应拨款150亿元”。

周恩来也作出让步。周恩来坚持304亿元的数目不能减少,但是“其中解放区政府担负1/4,由国民政府供给228亿”。经过行总与联总双方代表的反复商讨,蒋廷黻最终同意。

为了在谈判中掌握主动,周恩来提出亲自前往花园口视察堵口情况。7月19日,周恩来飞抵开封,不顾酷暑马不停蹄赶往花园口。当天夜里,周恩来认真听取了张玺(冀鲁豫区委书记)、段君毅(冀鲁豫行署主任)、王化云(冀鲁豫区黄委会主任)等有关解放区当前复堤进度、应得工款、工粮以及运输情况的汇报,记下了经过和具体数字。同时,周恩来向他们分析了当前形势,嘱咐他们一定要揭露国民党政府“以水代兵”的阴谋,进行斗争,“要他们在谈判中研究斗争策略,揭露对方的阴谋,争取主动权”,“告诫他们不要把希望寄托在一纸协议上,要抓紧时间赶修堤防工程,争取时间,避免被动”。此外,周恩来“要求他们转告刘伯承、邓小平,从整个形势上看,靠谈判不能解决问题,现在要靠自卫战争,迎击进攻”。

7月20日,周恩来在会议上重申了中国共产党支持黄河归故计划,希望继续与国民党政府保持合作,提出了解放区第二阶段的迁移救济与物资供应等事宜。同时,周恩来向与会人员展示了解放区军民认真执行复堤、整理险工和迁移等工程的资料,赢得了与会代表的一致赞赏。此外,周恩来补充了当前解放区复堤、迁移、救济工作的困难,列举了大量事实,控诉国民党军事当局破坏复堤工程,杀害解放区修堤人员的暴行。周恩来凭借其有理有据的发言,为解放区人民谋求更多利益。

经过实地视察和多次谈判,周恩来、蒋廷黻、福兰克芮共同签署了《上海协议》。《上海协议》的签订,不仅使解放区人民的正义要求得到伸张,而且为解放区下游故道复堤、整理险工争得了时间,在客观上推迟了国民党政府提前堵口的计划。

上海谈判结束后,周恩来一方面为秋汛时期沿河人民的生命安全忧心;另一方面则继续为协议所商定的工款、工粮、救济款、器材等多方斡旋。

1946年8月31日,鉴于黄河、淮河、沂河、沭河等河水大涨,冲破堤岸多处,周恩来致函宋子文要求“江北运河工程局立即开放沿江各坝,以免苏北人民遭受水灾浩劫”。9月2日,周恩来再次致函宋子文,谴责“政府不但不放开江坝,近且不断以重轰炸机以重磅炸弹轰炸高邮附近堤身,并扫射修堤人民,阻挠修堤工程,致使沂、沭漏水,今堤岸又告溃决,竟演成宿、沭、灌各縣空前水灾”,要求开放沿江各坝。

9月4日,周恩来在致蒋廷黻、薛笃弼的函中质问道:“关于黄河旧道居民救济费150亿元问题,蒋署长确曾声明,彼与先生会前已商好,将共同负责,向行政院提请拨款150亿,会后蒋署长必以向先生道及,何能诿为不知?须速催行政院决定,否则堵口不能实行”。

在周恩来严词催促下,1946年10月,行总交付解放区复堤工款、工人工资、公务费等60亿元,面粉5000吨,但此前协议中商定的150亿元的河床居民救济费却拒不兑现。因此,11月2日,周恩来致函联总中国分署署长艾格顿及行总新任署长霍宝树,措辞严厉:“国方迄未遵守上海协议,致使我方整理险工等工程无法进行,在下游工程未复、救济河床居民款项毫未拨给之际,而花园口堵口工程则在积极进行,且闻国方又有限期五十日完成堵口之命令,是直欲使下游千百万及河床数十万居民为之危险莫大于此!”

然而,蒋介石此时决心将内战进行到底,其水淹解放区的阴谋,已不加掩饰。在11月29日“国大”进行期间,蒋介石致电水利委员会:“希督饬所属昼夜赶工,并将实际情况具报”。1947年1月2日,蒋介石第三次致电水利委员会:“堵口工程务须按照原拟进度表1月5日完工,不可拖延”。

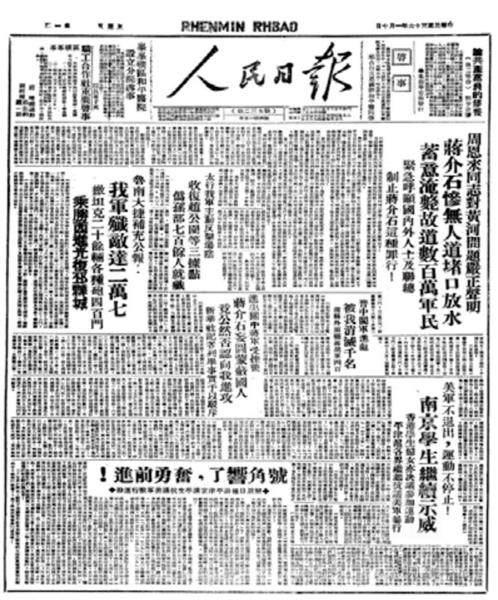

1947年1月10日《人民日报》刊登《周恩来同志对黄河问题严正声明》

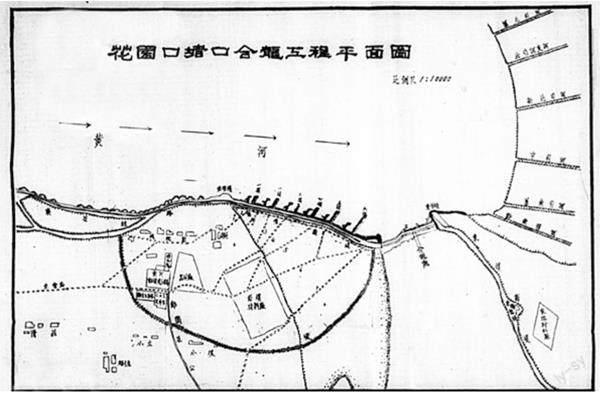

花园口堵口合龙工程平面图

1947年1月8日,周恩来在延安发表关于黄河堵口问题的严重声明,“蒋介石政府突于上月底严令郑州军事当局及开封黄河堵复局,立即在花园口堵口合龙,以放水东淹黄河故道居民及两岸群众与解放区自卫队……这将更为滥豫、鲁两省若干万平方公里的土地,损失数百万人民的生命、房屋、财产。蒋介石之所以如此狠毒,其用心就在想利用黄河水淹死豫、鲁解放区的人民和部队,隔断解放区的自卫动员,破坏解放区的物资供给,好便于他的进攻和侵占。我们请求全国同胞、国际正义人士,站在人道主义立场上,一致起来反对,紧急制止蒋介石政府这一狠毒的堵口放水行动”。

迫于国际和国内舆论的压力,国民党政府不得不暂时放弃堵口计划,故伎重施,继续以谈判来骗取社会舆论。

然而,军事上的失利,迫使蒋介石改变了军事策略。1947年3月,蒋介石集中兵力对中共陕北和山东两个解放区实行“重点进攻”军事方略,即所谓的“双矛攻势”。作为“重点进攻”战略的重要组成部分,花园口堵口计划是与“双矛攻势”相互配合和补充的。

为了实现花园口堵口合龙,蒋介石再次强调,“宁停军运,不得妨碍堵口运石”,“并在军运繁忙之际,特拨火车七列,运输堵口石料”。国民党陆军总司令官顾祝同等高级将领,多次到花园口工地督导,传达蒋介石3月中旬“限期完成,不成则杀”的严令。

1947年3月15日黎明,泛滥九年之久的花园口终于合龙了,突然回归故道的黄水全部流量突然流入解放区旧河道,河床居民躲避不急,损失惨重。据不完全统计,河床内淹没村庄达360个,因而死亡人口3788人,受伤274人,淹没土地4872990亩,居民损失财物合法币1258768600元。

1947年3月21日,《人民日报》社论指出:“旧灾区、新灾区、全国人民的灾难都是蒋介石造成的,他是灾难的总根源”。

在周恩来、董必武等中国共产党人的努力下,冀鲁豫解放区提前进行了防止国民党政府堵口合龙的工作,为减少伤亡作出了巨大贡献。同时,在中国共产党的带领下,沿河人民及解放区人民一方面奋力抢救黄灾,另一方面更加奋勇进行自卫战争,使蒋介石的“以水代兵”的黄河战略彻底破产。

(责任编辑 黄艳)

——花园口电灌站的郑州记忆