循环水泵房超短前池水力特性试验研究

麦珊珊 钟翔熹 高升

摘要:为保证火力发电厂循环水系统进水流道的水力性能良好,以保障循环水泵的稳定运行,采用1:10正态比尺物理模型,对某前池超短循环水泵房的进水流道水力特性进行试验研究,分析了低水位下流道沿程强烈水流偏置现象、吸水室内较强管外环流等不良流态的形成原因,提出前池内布设“横梁+底坎”组合、旋转滤网出口增设弧形导流墩、调整吸水室胸墙高度等综合措施,消除了原方案中的多种不良流态,提升了流道内水流流速分布均匀性,保证了吸水喇叭口理想的进流条件,保障了循环水泵稳定运行。研究成果可为类似泵房前池的设计和水力性能优化提供参考。

关键词:泵房;前池;进水流道;水力特性;物理模型

中图法分类号:TV675 文献标志码:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2024.02.015

文章编号:1006-0081(2024)02-0094-05

0 引 言

发电厂循环水系统的泵房设计涉及循环水泵的运行安全及经济问题。泵房合理设计应使水头损失较小、流道内无表面漩涡和水内涡等不良流态,以确保水泵的安全高效运行。前池是火力发电厂循环水泵房引水和取水的衔接部位,是急流变缓流的过渡段。大型火电厂循环水引用流量较大,水流实际扩散角度较小(θ≈20°),若按照常规扩散角设计,则前池往往需要占据较大的空间。在实际工程中,受场地、建设成本等多方面限制,前池长度远远达不到水流自由扩散的需求,相应的辅助整流设施研究成为泵房设计的关注重点。

泵房的辅助整流设施需要结合泵房的特点确定。付辉等通过模型试验提出了设置半圆形扩散墩和悬空隔板相结合的水力性能优化措施。杨涛等提出在吸水室进口处布设三角形扩散导墙+圆柱形均流扩散墩+防涡胸墙的成套整流防涡措施和关键技术参数,可有效缩短吸水室长度以节省成本。王广聚等通过模型试验提出在引水隧洞出口的正面设置与前池同宽度的横梁和导流墙,以改善水体的均匀性和平顺性。白玉川等提出了由倾斜型和顺直型导流墩组成的“多人字型”结构可有效缩小回流区的范围和强度。罗缙等提出了通过优化扩散角、设置底坎和立柱等措施优选前池内水工布置、前池扩散角及前池长度方案。高传昌等对前池与进水池水流流态进行数值模拟,采用非连续底坎、非连续挑流坎与压水板3种整流措施相结合,使前池与进水池内流态得到较好改善。邱静等针对水泵机组不规律的振动现象,发现了前池内旋涡是导致机组不规则振动的主要因素。王晖结合了某电站循环水泵房模型实验,提出了前池长度的控制尺寸和满足水泵进流条件的最佳前池长度。罗灿等利用 CFD 模拟了底坎对前池流态的影响,认为底坎位置离进水池过近或者过远都会使池内流态紊乱、恶化进水条件,提出将底坎设置在距进水池 7~10D(D为引水管管径)处能有效改善前池流态。成立等利用数值模拟,分析底坎分离流动主要经历了阻水、边界层分离、再附和充分发展几个过程,底坎的位置和高度对泵站前池整流效果有较大的影响。

本文以某火电厂循环水泵房为研究对象,针对超短前池体型导致的流道进口偏流流态、滤网出口体型引起的偏流放大效应、吸水室表面旋涡等水力学问题,通过物理模型试验方案对比,提出了前池内“横梁+底坎”结合布置、滤网出口设弧形导流墩和降低吸水室胸墙的综合整流措施,保证了流道沿程水流平稳、均匀,维持水泵在高效工作点附近,运行试验成果可为类似工程的优化设计提供参考。

1 模型制作

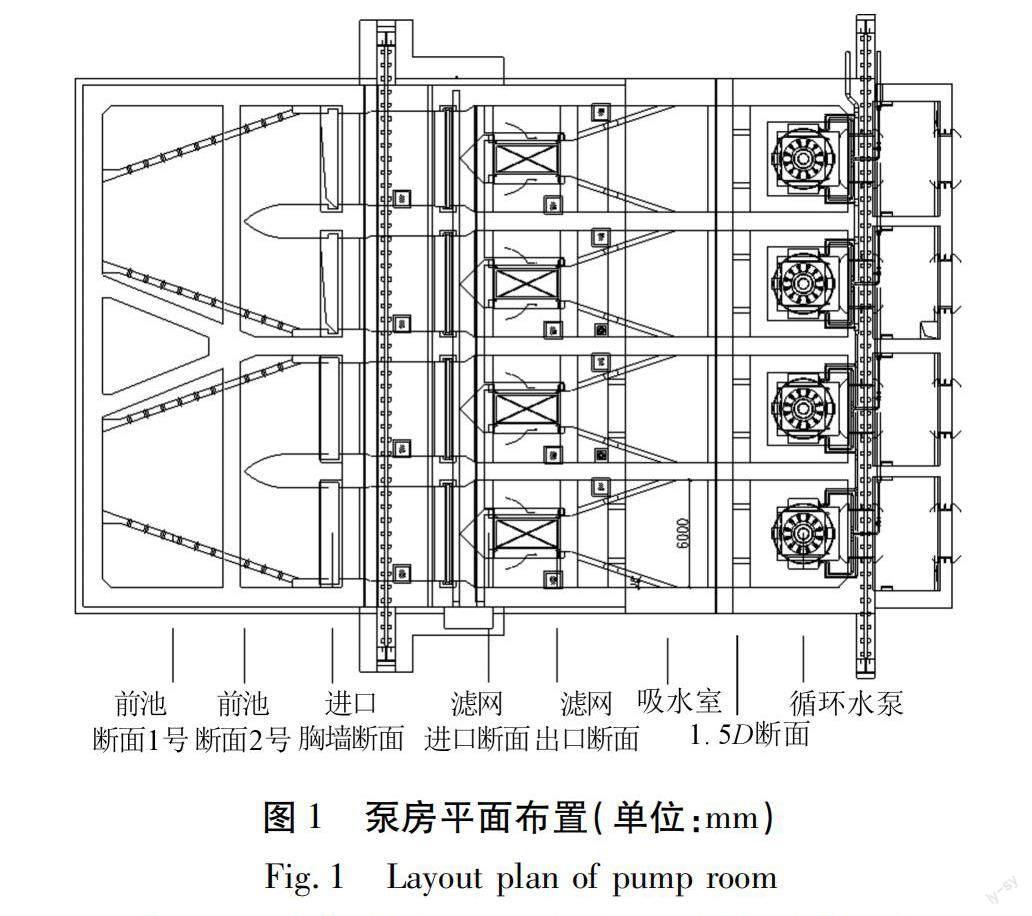

某电厂循环水系统采用扩大单元制直流供水系统,Q=13.80 m/s,循环水采用DN3240引水钢管取水,電厂2台机组共用一座循环水泵房,泵房内安装4台循环水泵,每台机组配2台循环水泵。泵房下部由两个前池及4个流道组成,泵房沿水流方向依次布置有闸门洞、拦污栅、侧面进水旋转滤网、海水取水泵、循环水泵等设备。流道单宽为6 000 mm,循环水泵吸入口直径D=2 500 mm,循环水泵(简称“循泵”)吸入口安装悬空高度h=1 250 mm,泵房平面布置如图1所示。

模型按照弗劳德重力水流运动相似准则设计,以满足整体水流流场相似。根据相关要求,模型比尺采用1∶10。模拟范围包括一部分引水段、进水前池至循泵吸水室、循泵泵体外形、吸水喇叭口及简化的循泵喇叭口后部分。模型主体部分均采用有机玻璃制造,以便于观测水流流态及旋涡的产生与发展。

在以下断面布置模型测点:① 前池测速断面;② 流道进口胸墙测速断面;③ 旋转滤网进出口断面;④ 循泵中心线上游1.5D断面(D为吸水喇叭口直径);⑤ 循泵吸水喇叭口前缘8点径向测速断面。水位测量采用1/50 mm游标测针和平水槽进行输入控制;流速测量采用OA型旋浆式光纤流速传感器接专用采集系统测量;流量控制采用标准矩形量水堰测量和控制。

麦珊珊 等 循环水泵房超短前池水力特性试验研究2 原方案泵房水力特性分析

在97%设计低潮位下对上述各典型断面水流流速分布进行试验。由图2可看出:① 引水管进流在前池内扩散不充分,明显呈中间大、两侧小的分布,在前池中部主流最大流速基本没有减小,并在引水管两侧形成回流;② 受水流直冲的影响,流道进水口偏流明显,流速呈内侧大、外侧负流速分布,各流道进口偏流流态直接影响到流道内侧向旋转滤网的内外两侧进口流量分配,左右进口流量偏差接近60%;③ 受旋网出口扩散体型的影响,出口水流主流折向外侧,喇叭口前沿1.5D断面上水流明显向单侧集中,另一侧出现回流,断面流速横向分布最大偏差达70%;④ 在吸水室内形成绕循泵的管外环流,吸水室喇叭口底部水流稳定性较差,水泵吸入口形成较强的漩流。这些不良流态将增大水泵的运行负荷及不稳定性,甚至造成水泵的振动和汽蚀破坏。

3 优化方案试验研究

原方案试验结果表明,在不同运行工况下,泵房内存在进口偏流且出现负流速、水面震荡、吸水室回流、管外环流和吸入口形成较强的漩流等不良流態,不利于水泵安全稳定运行,需要通过优化措施调整泵房整体流态。查阅文献[12-15]可知,改善前池水流流速分布均匀性的主要措施为以下几个方面:① 加设整流横梁,促进水流立面翻滚和平面水量交换,从而达到水流在空间上的重新分布;② 加设分流立柱和底坎,利用其后的横轴旋滚的掺搓作用,强迫水流增大过流路径,促进横向扩散;③ 增加导流板、导流墙与导流栅,调顺水流,压缩或填充回流区,避免回流对主流的挤压,改善水流的平面分布。

3.1 前池优化方案

前池内的整流措施应能满足促进水流在有限空间内扩散与削弱引水管水流对流道进口影响等条件。基于此,本文设计了多组整流优化方案,选取97%设计低潮位进行了试验研究,方案见图3。图中方案1为前池距引水管出口3.2 m处设置一条水平横梁;方案2在方案1基础上,距引水管出口6.20 m处设置一道开孔底坎,坎高2.00 m,开孔高度0.50 m;方案3在方案2基础上降低开孔底坎高度,坎高0.50 m。

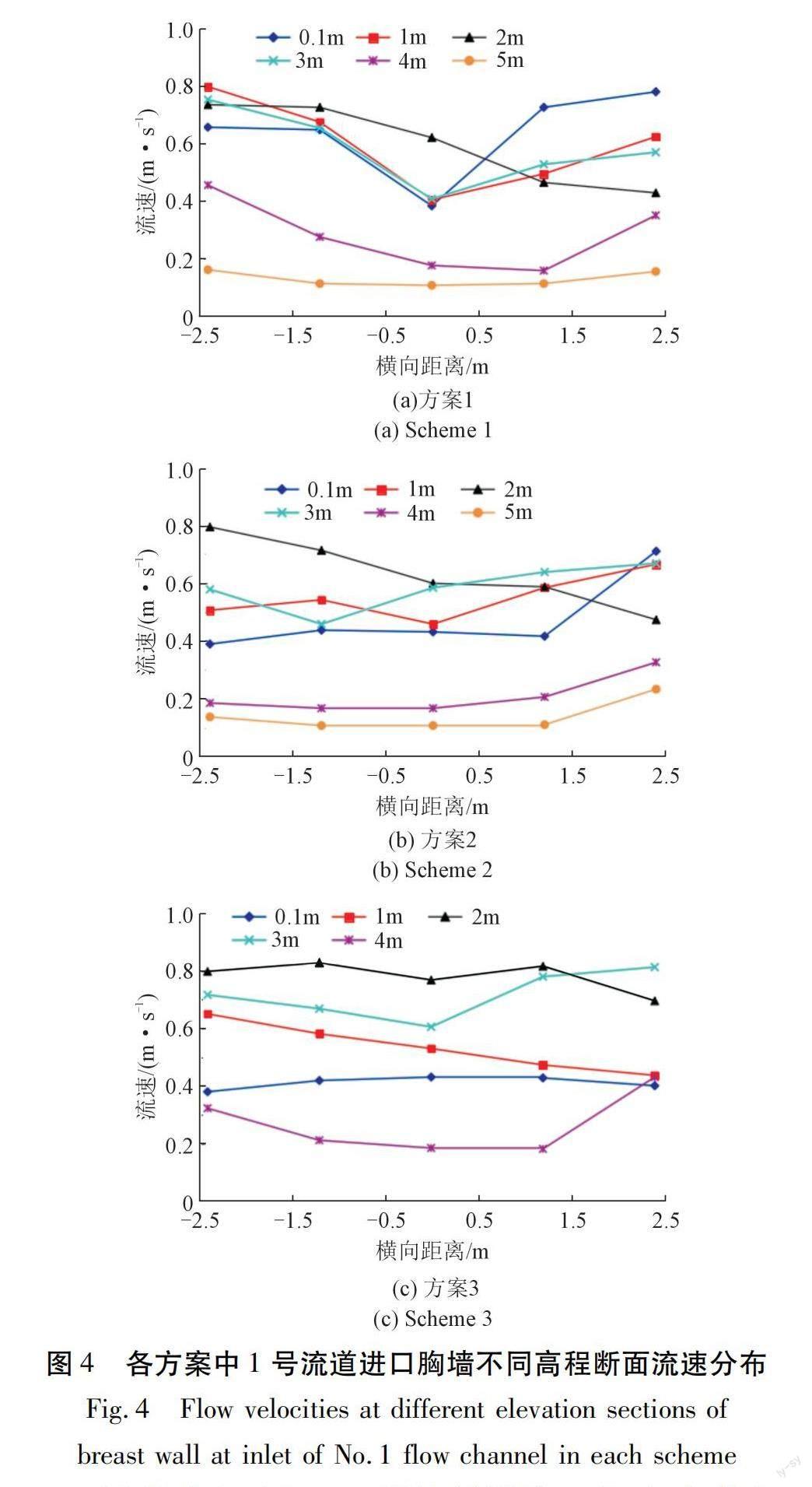

图4为1号流道的进口胸墙断面上不同高程的流速分布。方案1在原方案基础上,在前池内设置横梁,水流受横梁的阻挡,缓冲后从梁上下两侧越过,在横向及垂向上进一步扩散,前池两侧回流区显著减小。图4(a)表明流道进口流速偏流情况依然存在,断面平均横向流速最大偏差达到26%,从流态观测可知,流道进口中隔墩两侧仍存在较大的漩涡滞流区。

方案2在方案1的基础上增设开孔底坎。来流直接冲击底坎,一部分水流从坎顶越过,另一部分则受底坎作用折向两侧。图4(b)表明,流道进口处流速分布进一步改善,断面平均横向流速最大偏差降低至17%,断面平均垂向流速最大偏差为26%;断面横向流速分布趋于均匀,底坎整流效果明显,但底坎过高使主流偏向表面,增大了吸水室内循泵附近水流的垂向加速度,使吸水室内表面旋涡发生概率增加,对循泵运行不利。

方案3在方案2基础上降低开孔底坎高度,以避免水流在垂向上的多次折冲。图4(c)表明,该方案能较短距离内调整水流均匀分布,流道进口断面平均横向流速最大偏差降至16%,断面平均垂向流速最大偏差降至14%,断面横向流速及垂向流速均匀性相较于原方案有显著提高。

试验对比了在97%设计低潮位工况下,各优化方案旋转滤网左右进水口流速比,见表1。从表1中以看出,优化方案下滤网左右进口流速偏差较原方案均有明显减小。在优化方案3条件下,滤网左右进口流速基本相等,滤网两侧流量分配均匀。

3.2 吸水室优化方案

从原方案试验结果可以看出,吸水室内出现偏流及回流,且偶尔出现表面旋涡。试验过程中对滤网出口水流进行了观测,发现滤网出口处的偏流形成有以下两种情况:① 当滤网进口某一侧进流量明显大于另一侧时,滤网出口处水流朝流量较小的一侧形成稳定偏流;② 当滤网两侧进口流量大致相当时,滤网出口水流在初始时沿中线流动并沿程扩散,伴有不稳定的左右摆动,使不同流速的水体之间发生剪切运动,两侧逐渐形成回流,回流区域又进一步压迫水流,水流摆动幅度增大,在某次摆动后贴向一侧形成偏流。经过多次观测,情况①中的偏流稳定偏向流量较小的一侧,情况②中的偏流方向具有一定随机性。产生这种现象的原因是滤网出口扩散段两侧扩散角明显大于水流自扩散角,水流自身不稳定加上两侧形成回流导致,应对滤网出口两侧导流段体型进行优化。

针对水流横向偏流的现象,将两侧直线型式导流墩调整为椭圆弧形段,其长短边之比为3∶1,对旋网出口起始端水流进行约束导向,避免水流在吸水室内的左右折冲,实现了稳定水流和缓慢渐变扩散的功能。试验结果表明,在该弧形导流墩方案作用下,吸水室水流横向偏流及回流消失,水流横向流速分布较为均匀。

滤网出口加设弧形墩之后,吸水室管外环流基本消失,但在试验过程中仍偶尔能看到较为明显的表面凹陷。通过着色液法观测吸水室流态,发现水流在流经滤网出口时,受到底坎作用,主流向上偏转,接近吸水管附近时受到喇叭口吸水作用又急剧下潜,从而形成表面凹陷,在原型中有一定概率形成表面旋涡。为了杜绝表面旋涡的形成,在弧形墩末端设置一道胸墙(图5),经多方案比较,可降低吸水室最后一道胸墙开孔高程,使胸墙底部低于吸水室最低水位1.5 m。

增设胸墙后,滤网出口水流经过弧形导流墩导流、调顺作用,主流在胸墙前沿下潜,减小吸水室表层的垂向流速,胸墙后表层水流运动缓慢。吸水室调整后,流速分布见图6,循泵附近1.5D断面流速分布均匀性与对称性有显著改善,循泵进流条件理想。

4 结 论

本文以某火电厂循环水的泵房为研究对象,开展了物理模型试验,对原方案进行了优化,得出以下结论。

(1)原方案中,由于前池距离短,水流从引水管进入前池后并未充分扩散,导致流道各进水口水流偏置严重,存在滤网两侧流道不对称进流、吸水室偏流、喇叭口底部管外环流、间歇观测到吸气涡等不利流态,可能引起水泵的振动和气蚀破坏。

(2)前池内设置“横梁+底坎”的方案,使水流碰撞、混掺,促进横向和垂向充分紊动扩散。流道各进水口水流较为平稳、顺畅,实现滤网两侧进水断面的对称进流,流量配比较为均匀,流速分布较为合理。

(3)滤网出口扩散段设弧形导流墩,消除两侧回流空间,使水流稳定并缓慢渐变扩散。吸水室设低于水面胸墙后可均化吸水室内流速分布,胸墙后表层水流运动缓慢,吸水室内水流较为平静,有效防止了吸水室内喇叭口底部管外环流及表面漩涡的产生。

参考文献:

[1] 胡良明,柴端伍.泵房进水流道堵塞对其水力性能的影响[J].水电能源科学,2018,36(8):158-161.

[2] 付辉,牛华寺,毛雨佳,等.超窄联合泵房前池水力性能优化:实例研究[J].水利学报,2020,51(7):788-795,804.

[3] 楊涛,胡良明,李继承,等.带侧面进水旋转滤网的泵房吸水室长度优化研究[J].水电能源科学,2021,39(6):85-88.

[4] 王广聚,周静,纪平.泵房进水前池优化试验研究[J].水利水电技术,2014,45(2):123-125.

[5] 白玉川,李彬,徐海珏,等.大跨度泵站多人字型前池导流墩整流分析[J].水电能源科学,2019,37(6):75-79.

[6] 罗缙,林颖.火(核)电站循环水泵房前池水力模型试验研究[J].河海大学学报(自然科学版),2000(5):106-110.

[7] 高传昌,刘新阳,石礼文,等.泵站前池与进水池整流方案数值模拟[J].水力发电学报,2011,30(2):54-59.

[8] 邱静,黄东,黄本胜,等.某大型泵站机组振动原因分析及防振临时工程措施[J].中国农村水利水电,2004 (12):103-105.

[9] 王晖.循环水泵房进水前池水流特性和几何尺寸优化[D].太原:太原理工大学,2012.

[10] 罗灿,成立,刘超.泵站正向进水前池底坎整流机理数值模拟[J].排灌机械工程学报,2014,32(5):393-398.

[11] 成立,刘超,周济人,等.泵站前池底坝整流数值模拟研究[J].河海大学学报(自然科学版),2001,(3):42-45.

[12] 周济人,刘超,汤方平.泵站复杂前池内的流态改善研究[J].江苏农学院学报,1998,(4):93-96.

[13] 陈树容,邱静.改善大型泵站前池水流流态的试验研究[J].人民珠江,2006,(4):15-17.

[14] 韩敬钦,宫俊亭,高德申.沿海电厂循环水泵流道的水力特性及优化研究[J].水利水电技术,2011,42(7):98-101.

[15] 吉红香,邱静,林美兰,等.某核电厂一期工程循环水泵房进水流道物理模型试验研究[J].广东水利水电,2010(10):20-23.

(编辑:张 爽)

Experimental study on hydraulic performance optimization of ultra-short

forebay of circulating water pump plant in thermal power stationMAI Shanshan,ZHONG Xiangxi,GAO Sheng

(1.POWERCHINA Kunming Engineering Corporation Limited,Kunming 650000,China; 2.Central Yunnan Water Diversion Project Construction Administration Bureau,Kunming 650000,China)

Abstract:The good hydraulic performance of the inlet conduit of circulating water system of the thermal power plant is very important to ensure the stable operation of the circulating water pump. A hydraulic model of scale 1∶10 was used to study the hydraulic characteristics of circulating pump plant with a ultra-short forebay. The reasons for the formation of reverse flow patterns,such as flow deviation at the inlet and rotating filter outlet of the flow channel in the suction chamber were analyzed,a rectifying facility consisting of "beam+bottom ridge"was proposed to be installed in the forebay,a curved diversion pier was added at the outlet of the traveling screen,and the chest wall height adjustment of the suction chamber was put forward,with the reverse flow patterns in the original scheme were eliminated,the uniformity of the flow velocity distribution in the flow channel were improved,the ideal inflow condition of the water suction bell mouthand stable operation of the pump were guaranteed. The research results can provide a reference for the design and hydraulic performance optimization of the pump plant in similar thermal power plant.

Key words:pump plant;forebay;intake channel;hydraulic characteristics;physical model