连梁阻尼器在高地震烈度区剪力墙结构中的应用研究

黄 锐, 姚佩歆

(甘肃省建筑设计研究院有限公司,兰州 730030)

0 引言

钢筋混凝土剪力墙结构能保证建筑室内平整,没有梁、柱外露,且刚度大、承载力高,是目前国内高层住宅建筑采用的主要结构形式。

剪力墙的连梁使单肢墙成为双肢墙或多肢墙,起着连接墙肢、传递荷载、保持整体抗倾覆能力的作用。结构分析、震害情况及试验研究[1-4]都说明,在地震作用下连梁承受的剪力较大,容易产生受剪裂缝(图1)。连梁的受剪破坏将会导致剪力墙不同程度地丧失水平承载力、刚度和延性。

图1 钢筋混凝土连梁震害(汶川地震)

避免连梁在地震作用下过早的剪切破坏是保证连梁和剪力墙抗震性能的关键。在较大地震作用下,只有连梁形成弯曲塑性铰,才能控制连梁剪力的大幅增加,防止剪切破坏。但在实际工程中对于跨高比较小的连梁,由于其承受的弯矩小而剪力大,以及楼板对抗弯承载力的贡献等各种原因,很难实现这一设计目的。

钢筋混凝土连梁作为抗震耗能构件,不论其出现较大的弯曲破坏还是剪切破坏,都难以修复。在多遇地震下进行截面设计时,一般通过连梁刚度折减系数降低连梁内力。这种折减可能导致连梁在设防烈度下塑性损伤超过预期,难以实现“中震可修”的性能目标。

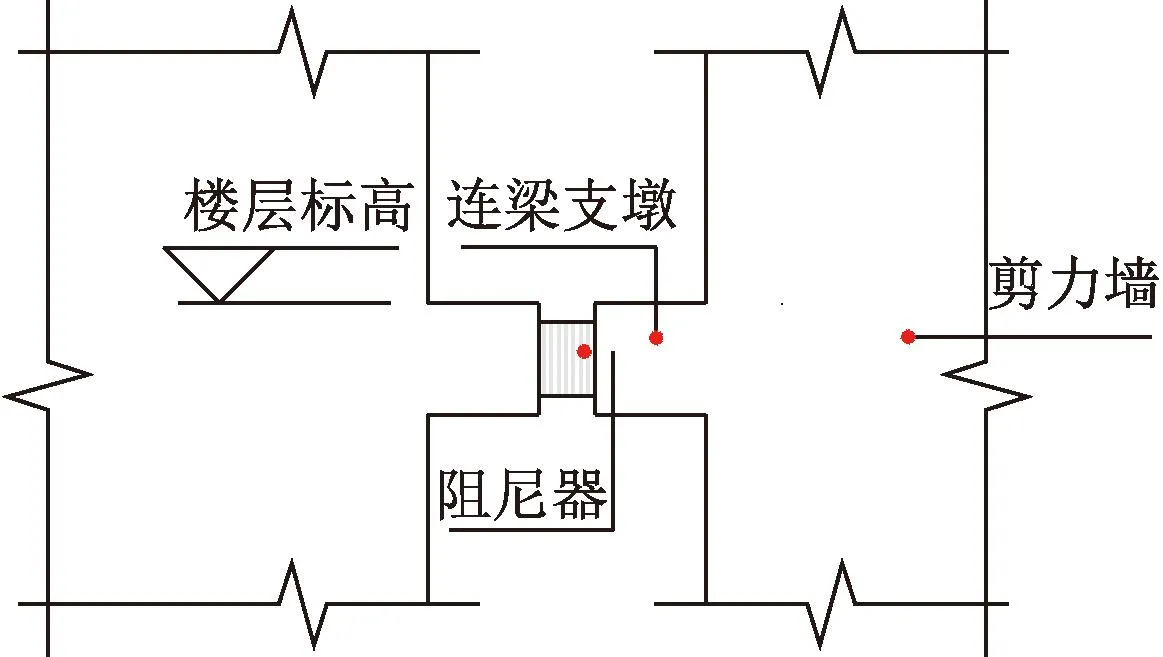

鉴于对建筑结构在地震后可恢复功能的期望,随着消能减震技术和损伤控制理论的发展,研究人员开始尝试在钢筋混凝土连梁部位采用可更换的阻尼器(或称为可更换连梁),即在连梁的中部开缝设置连梁阻尼器,以保证连梁的耗能能力和可修复性,减少混凝土构件的损伤,其连接形式一般如图2所示。

图2 连梁阻尼器的连接形式示意

美国Fortney等[5]提出了可更换钢连梁的概念,即对连梁跨中进行削弱,形成“可更换保险丝”,利用其进行屈服耗能,并进行了有关试验研究。吕西林等[6]进行了可更换连梁的双筒体混凝土结构振动台对比试验研究,结果表明,可更换连梁能够将破坏集中于耗能良好的可更换构件上,而两端连接梁保持弹性工作状态。试验结束后,普通结构连梁端部开裂严重,而可更换连梁混凝土部分保持完好。日本的熊谷仁志等[7]进行了在钢筋混凝土连梁的中部开缝,设置连梁阻尼器的试验研究,并应用于实际工程。

目前连梁阻尼器常用的类型有金属型和摩擦型。金属型连梁阻尼器根据受力特征分为剪切型和弯曲型。由于连梁阻尼器受力的特殊性,目前规范[8-9]中尚无完全针对连梁阻尼器的设计要求。本文结合某高地震烈度区的实际工程,研究连梁阻尼器在剪力墙结构中的受力特点和设计方法。

1 连梁阻尼器的受力特点和抗震性能预期

1.1 受力特点

连梁阻尼器是通过相连墙肢的弯曲和转动变形产生竖向相对位移并屈服耗能,如图3所示。与支墩梁相连的剪力墙弯曲和转动变形越大、墙体中心与阻尼器的距离越大,阻尼器的变形也越大,耗能效率也越高。因而其更适用于剪力墙较长且弯曲和转动变形成分占比较大的高层建筑。阻尼器的变形还受到与支墩梁相连的剪力墙竖向变形的影响,其一般会减小阻尼器的竖向变形。层间剪切变形对连梁阻尼器的变形影响较小,这一点与层间支撑型阻尼器有所不同[10]。

图3 双肢墙和连梁阻尼器变形示意

可以通过图4的长联肢墙模型与短联肢墙模型的推覆分析了解墙肢变形与阻尼器变形的关系。图中2个联肢墙模型均为平面模型,除墙肢长度不同外其余模型参数均相同,其层高2900mm,墙厚200mm,连梁跨度1500mm,连梁截面200mm×500mm,混凝土强度等级C40,阻尼器屈服力100kN、屈服位移0.5mm,长墙肢的肢长5000mm,短墙肢的肢长1200mm。施加从左至右的水平力进行非线性静力计算,2个模型的水平力不同,但最终步的顶点水平位移基本相同。图5为长墙模型和短墙模型各层阻尼器竖向剪切变形U2、支墩梁转角、支墩梁根部竖向变形对比。图6为各层的阻尼器变形与楼层水平位移对比。由图5可知,1)阻尼器的竖向剪切变形在中下部楼层较大,而且与支墩梁转角、支墩梁根部竖向变形最大值不在同一楼层,阻尼器变形是综合作用的结果;2)虽然2个模型的支墩梁转角相差不大,但由于短墙肢的墙肢中心与阻尼器的距离较小,导致阻尼器变形效率较差(图3)。通过进一步的分析发现,短墙肢的竖向轴心变形相对较大,致使变形本来就不大的支墩梁根部节点竖向变形反号。由图6可知,长墙的阻尼器变形规律与层间位移角更趋于一致。短墙肢的整体剪切变形成分较大(类似于框架),其层间位移(层间位移角)引起的阻尼器变形较小。对比2个模型中阻尼器消耗的能量可知,由于本例中长墙肢模型的阻尼器屈服变形较大,其能量耗散在最后一步约为短墙肢的32倍左右。

图4 设置连梁阻尼器的剪力墙模型

图5 长墙模型和短墙模型变形对比

图6 各层间水平位移与阻尼器变形对比

改变模型的顶点位移或阻尼器的初始刚度和屈服力等参数后,以上对比数值均会随阻尼器的屈服变形情况发生相应的变化,但长墙肢和短墙肢对阻尼器变形的影响规律基本相同。在实际工程中,受墙肢长度、联肢数、翼缘长度以及层间位移数值变化的影响,墙体与阻尼器的变形关系往往介于以上两种模型之间。

剪力墙结构中的连梁阻尼器与主体结构的受力关系属于串联式,不同于其他支撑型或墙型布置的并联式。串联结构的等效刚度一般比原结构小,适用于主体结构刚度相对较大的剪力墙结构[11]。

1.2 抗震性能预期

设置连梁阻尼器的剪力墙结构的预期抗震性能可包括损伤控制和降低地震作用两个层面。

(1)阻尼器的屈服耗能可给结构提供可靠的附加阻尼,降低地震作用。由于设置连梁阻尼器后结构自振周期一般会略有加长,从水平地震反应谱的角度分析,结构内力和位移都会减小,但内力减小的幅度要大于位移。图7为剪力墙结构设置连梁阻尼器后的加速度反应谱减震原理。参考文献[10],对于中长周期结构的单质点体系,当周期和阻尼比由(Tf,h0)变为(Teq,heq)时,拟加速度减震率Rpa和位移减震率Rd的可按式(1)估算。

图7 加速度反应谱的连梁阻尼器减震原理图

(1a)

(1b)

(2)

式中:Tf为原结构周期;Teq减震结构等效周期;h0为原结构阻尼比;heq为减震结构等效阻尼比;Dh为阻尼效应系数。

(2)受力较大部位的连梁阻尼器可有效地控制结构损伤模式,防止混凝土连梁出现剪切破坏,减少混凝土构件的损伤,实现耗能构件震后的可更换性。和田章等[11]研究了基于性能设计的“损伤控制(damage control)”概念。结构“损伤控制设计”就是使主体结构保持弹性,而采用减震装置耗散地震能量,也就是说将结构的损伤尽量控制在阻尼器部位,最大限度地减小主体结构损伤。可根据结构的建造成本、修复成本和时间,综合确定可接受的“损伤控制结构”的“损伤界限”。FEMA 356[12]也有类似的性能控制水准。

(3)根据我国抗震设防“三水准”的基本性能要求,结合剪力墙结构和连梁阻尼器的特点,在多遇地震下解决连梁剪压比超限的问题,减小连梁和墙体宽度,降低地震响应;在设防烈度下控制结构损伤形态,连梁不出现剪切破坏,弯曲塑性铰的塑性变形控制在不影响使用的范围,做到“中震少修”或“中震不修”。

2 工程概况

2.1 结构基本情况

项目为某住宅小区,高层建筑均采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础采用桩筏基础。建筑抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.3g,设计地震分组第二组。

住宅由多种户型组成,作为本文典型案例分析的单体建筑高度78.6m,地上27层,地下1层,标准层结构平面示意图见图8。剪力墙的内墙厚度均为200mm,外纵墙厚度200~300mm,连梁截面高度500~600mm,标准层楼板厚度100~110mm。

图8 分析案例的标准层结构平面示意图

常规设计时大量连梁(252根)的剪压比在刚度折减系数降低到0.5后仍然不能满足规范要求,而且最大剪力达到规范容许值的2.6倍。

2.2 连梁阻尼器的布置

位移型连梁阻尼器的布置一般遵循以下原则:阻尼器宜沿结构两个主轴方向设置,如果出于损伤控制的目的,也可单向布置;阻尼器应设置在剪力墙弯曲和转动变形较大的位置;阻尼器两端的连梁支墩应具有足够刚度,以保证阻尼器的变形效率。阻尼器的数量应根据多遇地震下连梁剪压比超限情况和预期附加阻尼比确定;阻尼器的位置应便于检查、维护和替换。

图8中红色连梁部位为布置阻尼器的位置,也主要是剪压比不满足要求的连梁部位。X、Y向在2~26层设置阻尼器,每层在两个方向分别设置5组。

2.3 阻尼器的类型

本工程采用的连梁阻尼器属于弯曲型耗能金属阻尼器,即依靠钢板平面外弯曲变形耗能。阻尼器的滞回曲线可简化为理想双折线模型(图9),其中Qd为屈服力,K0为屈服前刚度,Kd为屈服后刚度,Keq为等效刚度,Ud为屈服位移,Um为设计位移。

图9 阻尼器的理想滞回曲线

由于住宅的层高一般较小,受限于阻尼器两侧支墩连梁的截面高度和承载力,阻尼器屈服力一般不宜太大,本算例中采用的阻尼器屈服力为100kN,屈服位移0.5mm。部分阻尼器在多遇地震下有少量屈服,建议位移值不大于屈服位移的2~3倍,且应对金属阻尼器在设计位移下的疲劳性能提出严格的检测要求[9]。阻尼器应先于主体混凝土结构屈服,以起到“保险丝”的作用。

3 设计流程和有关要求

3.1 设计流程

(1)按常规方法进行剪力墙结构的设计,并根据初步计算结果,布置连梁阻尼器。

(2)对布置有阻尼器的结构进行“减震分析”,确定多遇地震下的附加阻尼比和等效刚度,以及设防烈度下和罕遇地震下的附加阻尼比,并校核结构弹塑性抗震性能。

(3)阻尼器的连梁支墩设计。

(4)根据第(2)步确定的附加阻尼比和等效刚度,按反应谱法进行结构常规设计。

3.2 减震分析软件和方法

“减震分析”采用ETABS程序。阻尼器采用非线性连接单元。剪力墙在多遇地震时采用线性壳单元,在设防地震和罕遇地震下采用基于纤维截面的弹塑性墙铰单元模拟其非线性行为。连梁在多遇地震时采用线性梁单元,设防地震和罕遇地震下在梁端设置弹塑性M3铰模拟其非线性弯曲行为。

时程分析采用FNA法或逐步积分法。多遇地震采用7条波[8],罕遇地震采用3条波。地震波的选则应取符合规范要求,峰值加速度在多遇地震、设防地震和罕遇地震时分别取110、300、510cm/s2。

剪力墙可通过弯曲转角或材料塑性应变评估构件抗震性能,框架梁可通过塑性转角评估构件抗震性能[12-13]。结构的抗震性能水平和相应的损伤状态采用FEMA 356[12]的3个水准,分别是IO(立即入住)、LS(生命安全)和CP(防止倒塌),其对应于塑性铰骨架曲线的位置如图10所示,其中B点为屈服点,C点为极限承载力点,D点为残余强度点,E点为完全失效点。各水准的可接受准则参考FEMA 356的建议值。

图10 弹塑性单元变形可接受准则

4 附加阻尼比的分析计算

等效附加阻尼比的直接计算方法主要有能量等效法、能量曲线对比法、对数衰减率法等。

(1)能量等效法(或称为应变能法)是现行规范[8]提供的方法,其计算公式为:

(3)

式中:ξa为消能减震结构的附加有效阻尼比;Wcj为第j个消能部件在结构预期层间位移下往复循环一周所消耗的能量;Ws为设置消能部件的结构在预期位移下的总应变能。

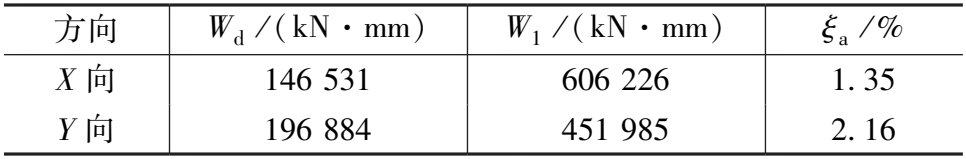

该方法是基于单质点体系共振条件下,结构非线性耗能与线性黏滞阻尼耗能相等的原则推导得到[14]。表1为按能量等效法计算本文案例得到的多遇地震下的等效附加阻尼比。

表1 多遇地震能量等效法的附加阻尼比

(2)能量曲线对比法是近年新提出的附加阻尼比计算方法,是根据地震时程输入过程中结构内部阻尼比对应的累计耗能,推算相应阻尼器累计耗能对应的等效阻尼比ξa,计算公式为:

(4)

式中:ξ1结构内部阻尼比;Wd为阻尼器总累计耗能;W1为结构内部阻尼比的累计耗能。

该方法的本质与能量等效法基本相同,但由于不同时刻地震累计输入和耗散能量不同,其等效阻尼比也有所不同。对金属阻尼器而言,该方法属于近似估算法,金属消阻尼器振动后期变形很小时,做功为零,附加阻尼比也应为零。如果基于结构最大响应为目标,也可以基底剪力最大时刻附近或结构层间位移角最大时刻附近的附加阻尼比作为考量指标。表2为按能量曲线对比法计算得到的多遇地震下时程终点(或能量输入曲线基本平稳时刻)的等效附加阻尼比。图11为T1地震波下附加阻尼比随时间的变化曲线。表3为基底最大剪力时刻和终点时刻的附加阻尼比对比。

表2 多遇地震终点时刻能量曲线对比法的附加阻尼比

表3 不同时刻能量曲线对比法的附加阻尼比/%

图11 能量对比法的附加阻尼比随时间变化曲线

(3)对数衰减率法是根据有阻尼单质点体系自由振动方程计算得到,具有位移衰减的直观物理概念,其计算公式为:

(5)

式中ui为结构自由振动衰减中第i次循环的峰值位移。

对于多质点体系,该方法的计算结果受到初始变形形态的影响。图12为自由振动衰减过程中附加阻尼比随顶点水平位移变化曲线。表4为顶层最大位移对应的附加阻尼比。

表4 对数衰减率法的附加阻尼比

图12 附加阻尼比随顶点水平位移变化曲线

鉴于计算假定和原理不同等原因,以上3种方法得到的附加阻尼比有一定差别,且各有优缺点。由于能量曲线对比法的概念简单且便于计算,目前的使用越来越普遍。

在不同地震水准下,随着地震输入能量、混凝土结构弹塑性状态、阻尼器延性比的不同,阻尼器的等效附加阻尼比也发生变化。表5为不同地震水准下的附加阻尼比,其中附加阻尼比按能量对比法计算,设防烈度和罕遇烈度时主体结构为弹塑性模型。

表5 为不同地震水准下的附加阻尼比/%

5 结构减震率的分析

对于消能减震结构,一般会进行减震率的分析计算,即对比无阻尼器结构(无控结构)与有阻尼器结构(有控结构)的地震响应,以确定消能减震措施的合理性。

多遇地震下有控结构和无控结构的基底剪力见表6,楼层剪力见图13。基底剪力减小幅度约在15%~20%。本案例中,由于X向阻尼器的变形较小,其减震效果比Y向弱,这也与两个方向附加阻尼比的计算结果相符。

表6 有控结构和无控结构的最大基底剪力对比

图13 有控结构和无控结构的楼层剪力

多遇地震下有控结构和无控结构的最大层间位移角见表7,各层层间位移角见图14。位移角减小幅度约在12%~13%。由于有控结构的等效自振周期比无控结构略大,因而层间位移角的减震幅度低于基底剪力。

表7 有控结构和无控结构的最大层间位移角

图14 有控结构和无控结构的层间位移角

有控结构的地震响应是结构刚度减小和阻尼比增加后的复合结果。在二者变化量不大的情况下,地震响应很容易受到地震波频谱特性和离散性的影响,在某些地震波作用下甚至出现反应增大的情况,因而建议地震波数量不少于7条,通过增加样本数量保证计算结果具有统计意义的稳定性。

在进行减震率对比时需注意的是,无控结构的连梁剪压比均处于超限状态,对比是仅为了考察阻尼器替换连梁后的直观效果。内力对比还需要着眼于有控结构有效解决了连梁剪压比超限的问题。表8为有控结构和无控结构连梁超限情况。无控结构有大量连梁的剪压比不满足规范要求且超限幅值较大,有控结构仅个别连梁剪压比不满足要求且超限幅值很小。

表8 有控结构和无控结构连梁超限情况

为了规避非线性时程分析结果的离散型,可按式(1)方法,基于单质点体系评估减震率,使设计人员对结构性能的变化有宏观的判断。在附加阻尼比为0.015~0.020,等效周期比原结构周期增加5%~10%的情况下,对于自振周期在反应谱速度控制段的单质点体系,剪力降低率约0.80~0.85,位移降低率约0.95~1.0。

在多遇地震层间位移角基本相同的情况下,通过减小结构刚度、提高附加阻尼比,可使结构的楼层加速度减小,尚能在一定程度上控制非结构构件的损失。

6 等效线性化的校验

在多遇地震下按振型分解反应谱法进行结构设计计算时,需要将阻尼器的非线性效应等效线性化。阻尼器的附加阻尼比可采用以上时程分析的计算结果。阻尼器的等效刚度可采用相应水平位移时的割线刚度Keq(图9)。

由于等效附加阻尼比和等效刚度的近似性,无法做到完全准确,而且也没有必要追求所谓的“精确”。工程中可通过在多遇地震下校验等效模型的地震响应,来保证最终计算结果的可靠性,即采用时程分析法对比真实模型(主体结构+阻尼器)和等效模型(主体结构+阻尼器等效刚度+附加阻尼比)的楼层剪力和层间位移角的一致性。图15、16分别为等效模型和真实模型的楼层剪力和层间位移角对比图。由图可知,等效模型的响应接近且基本大于真实模型的响应,说明等效模型采用的等效刚度和等效阻尼比是合理且偏于安全的。

图15 等效模型和真实模型的楼层剪力对比

图16 等效模型和真实模型的层间位移角对比

7 层间位移和阻尼器屈服位移的相关性分析

板式剪力墙结构X、Y两个方向的变形特征不同、墙体长度不同,导致两个方向阻尼器变形与层间变形(转角)的相关关系也不同。图17为X、Y向层间变形(层间位移角乘以层高)与各层阻尼器变形平均值的对比。由图可知,1)阻尼器最大变形出现在楼层中下部,与连梁的受力特点类似;2)Y向阻尼器的总体平均位移比X向大20%左右,也与表2的能量和附加阻尼比计算结果基本吻合。X向阻尼器位移偏小,主要是因为X向阻尼器两端相连的长墙相对较少。

图17 楼层层间位移与各层阻尼器变形对比

8 设防地震和罕遇地震下的损伤分析

表9为设防烈度下结构耗能组成情况。由表可知,有控模型中混凝土构件的损伤耗能比例比无控模型降低较多,也就是说需要修复的混凝土构件数量较少。在混凝土构件损伤中墙体占比很小,损伤主要集中在连梁部位。

表9 设防烈度下结构耗能

图18为设防烈度下无控模型/有控模型标准层连梁的塑性铰性能校核图(局部),其中数字为需求/能力(D/C)比率,连梁对应于IO性能水平的可接受准则,阻尼器对应于产品设计位移。弯曲铰的可接受准则采用塑性转角表征。剪力铰(红色圆点部位,红色为其对应数据)的可接受准则采用剪力表征,IO水准标定为极限承载力的50%,该值为程序默认值,目前我国规范中无此损伤指标。由图可知,对于无控模型,大部分连梁的弯曲铰变形处于IO水准以内,局部连梁的弯曲铰变形超过了IO水准;在多遇地震下剪压比超限的连梁,其剪力值已超过连梁的极限承载力,即CP水准,剪切损伤严重。对于设置连梁阻尼器的有控模型,连梁的弯曲铰变形处于IO水准以内,且铰的塑性变形普遍小于无控模型。

图18 标准层连梁的塑性铰性能校核图(有控/无控)

墙铰的性能状态均在IO水准以内,D/C均小于0.3,可以认为设防地震下墙体损伤很小。图19为设防地震下阻尼器的典型滞回曲线。

图19 连梁阻尼器的典型滞回曲线

总体来看,对于无控结构,由于连梁的剪切破坏较为严重,且数量较多,难以实现“可修”状态,特别是在实际工程中如果考虑超配筋和楼板对连梁抗弯承载力的提高作用,连梁剪力的实际值会比计算值更大,其破坏程度更为严重,或者说只要连梁不出现弯曲铰,则必然出现剪切破坏。如果能通过连梁阻尼器控制连梁的损伤状态,剪力墙结构在设防烈度下的性能状态基本可以保证在IO以内,即Immediate Occupancy,结构构件“不修”或仅有很少量的修理[12]。

罕遇地震下的弹塑性分析采用了与设防地震相同的方法,总体情况基本相似,仅塑性程度更大,层间位移角满足规范要求,阻尼器的最大变形也小于产品的极限位移设计值,限于篇幅不再赘述。

9 楼板对阻尼器的影响分析

连梁切缝设置连梁阻尼器后,由于使用功能的要求,阻尼器上部的楼板依然保留,如图20所示(主要指阴影区域楼板)。阻尼器沿着竖向剪切变形时,与其并联的局部楼板也会协同变形,楼板对连梁阻尼器的变形有一定影响。

图20 连梁阻尼器与楼板的相对关系图

采用局部剪力墙结构模型(图21),分析楼板对阻尼器变形的影响。模型1不考虑阻尼器两侧楼板作用,阻尼器变形约1.1mm。模型2考虑阻尼器两侧弹性楼板作用,楼板采用细分的壳单元,阻尼器变形减小为0.5mm,但此时楼板在阻尼器两侧局部区域会出现应力集中的情况,如图21所示,局部弯矩达到50kN·m/m,也就是说按弹性方法计算的阻尼器两侧局部楼板已出现裂缝,范围大致为梁宽及两侧300mm以内。如果阻尼器两侧的楼板刚度取相应承载力的割线刚度,则模型2的阻尼器变形计算值为1.00mm。通过多个模型测算,考虑阻尼器上方楼板开裂后,其对阻尼器变形的影响基本在2%~15%以内。

图21 结构模型及楼板弯矩云图/(kN·m/m)

在文献[6]的设置连梁阻尼器的剪力墙振动台试验中,考虑了楼板的影响,普通结构的连梁端部开裂严重,而可更换连梁的混凝土部分保持完好,可更换连梁端部纵筋应变远小于普通连梁的,楼板肉眼可见的裂缝仅在加载最后阶段出现,且要迟于未设置连梁阻尼器的试验模型。为了保证楼板感官,建议设计中采取构造措施,防止在阻尼器两侧楼板局部区域在地震变形较大时出现过大的裂缝。

10 建筑装饰设计

连梁阻尼器外围一般采用薄钢板等材料封闭、包装,其与两侧混凝土支墩梁间应采取可靠防裂措施,防止在正常使用情况下由于材料收缩量不同导致出现装饰材料裂缝,以及较大地震时阻尼器变形导致包裹材料与混凝土支墩间出现需要修理的装饰材料裂缝。图22为饰面完成后连梁阻尼器部位外观照片,使用功能和室内观感不应受到影响。

图22 饰面完成后连梁阻尼器的外观照片

11 结论

(1)在剪力墙结构受力较大部位设置的连梁阻尼器,地震作用下不但可以成为结构可靠的耗能构件,减小地震响应,还可有效地控制结构损伤模式,防止混凝土连梁的剪切破坏,减少混凝土构件的损伤,实现耗能构件震后的可更换性。

(2)建议采用设防烈度评估消能减震结构的性能,以“损伤控制”的概念进行性能设计。设置连梁阻尼器的剪力墙结构更容易实现结构构件“中震少修”的损伤控制目标。

(3)连梁阻尼器的附加阻尼比,可采用能量对比法确定,并应通过时程分析确认等效模型的准确性。

(4)为保证连梁阻尼器能充分变形,其应尽可能布置在两端相连墙肢较长的连梁部位。