被需要的乡村医生需要什么?

熊力

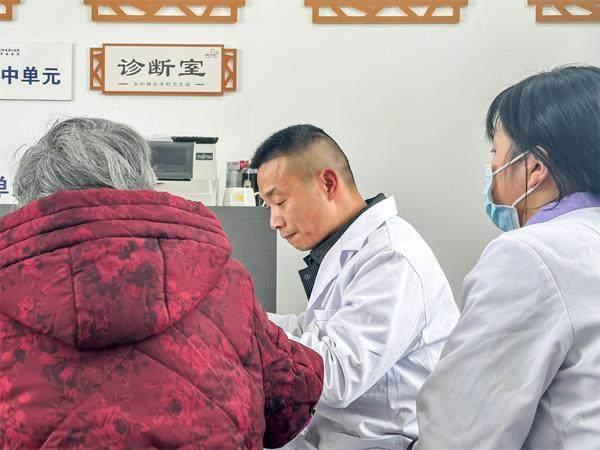

周良伦成为四川眉山市东坡区太和镇一村落的乡村医生已经26年了,每天坐诊时间还没到,他的卫生站里已经坐满了等待看诊的老人,看病之余,每周他还要抽几天时间进行入户随访,给行动不便的老人们测血压、血糖。

从赤脚医生手中有“两件宝”,银针与药;到乡村医生的“三件套”,听诊器、血压计、体温计;再到如今窗明几净、基础设备应有尽有的卫生站,周良伦是乡村医生变迁的见证者,更是亲历者。

乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分,是最贴近亿万农村居民的健康“守护人”,是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量。国务院办公厅印发多个文件,要求加强乡村医生队伍建设。

“我们卫生站也来过实习医生,但很难留住,我仍然是这里坚持得最久的乡村医生。”周良伦告诉廉政瞭望·官察室记者。

从“赤脚医生”到“乡村医生”

1965年6月26日,“六二六指示”“把医疗卫生工作的重点放到农村去”发布后,上海川沙县江镇公社的“医学速成培训班”开办,类似培训在全国各地如雨后春笋般出现。

三年后,上海《文汇报》刊载的《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向》一文,介绍了经过上海川沙县江镇公社短期培训,平时赤着脚在水田里插秧锄草的普通农民,如今忙完农活便背起药箱走村串户。“赤脚医生”成为“半农半医”的乡村医生的特定称谓。

周良伦的父亲最初便是一名赤脚医生,他从小便跟着父亲上山下乡,入户给乡亲们看病。耳濡目染之下,周良伦心中埋下了一枚成为医生的种子,“当时诊费不贵,就是分分钱、角角钱,太困难的村民,我父亲还会免费送医送药。乡亲们很感谢他,会给我们家送鸡蛋之类的。”

田易也曾是四川的一名赤脚医生,“当时有句顺口溜,说赤脚医生‘治疗靠银针,药物山里寻,但大家都很尊重这个职业。而且当时计工分,赤脚医生是最高的,又体面收入又高,以前的要求又相对低一些。我很心动,就去找人学。”

1985年1月24日,全国卫生厅局长会议正式提出停止使用“赤腳医生”这个名称,规定达到医士水平的称乡村医生,达不到医士水平的称卫生员。“赤脚医生”的称呼逐渐成为了历史。

“之后国家不断出台政策,规范乡村医生队伍。比如要求我们必须进行考试,考试合格才能拿到‘乡村医生证书,才能取得从医资格。”田易说。考试设置一年后,全国有乡村医生证的只有64万人,且其中水平仍良莠不齐,未通过乡村医生资格考核的卫生员更是高达65万人。改革开放后,农村集体经济解体,赤脚医生的处境逐渐变得尴尬,田易转了行,如今自己开了一个小卖部。

另一边,周良伦1988年自眉山卫校毕业后便回到了家乡,持证上岗,成为了一名乡村医生。他告诉记者,虽然名称从“赤脚医生”变为了“乡村医生”,但因为种种原因,许多乡村医生仍然是“半医半农”,放下药箱就下地,背起药箱就出诊。采访开始之前他便自我调侃,“等会儿一采访完,我就要回去照顾我的辣椒苗了。”

乡村医生处境依然尴尬

根据国家卫生健康委发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》,2016年至2020年,村医人数以每年约5万人的速度下降。记者采访的多个乡村医生普遍年龄在40岁以上、工作量大、待遇低,人员流失更是现实。

如果说1986年乡村医生数量的减少是“提质”的结果,那么近年来,乡村医生的人数仍在持续下降,则有多方面原因。

今年全国两会,全国人大代表,中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼提出的“聚焦基层医务人员‘县管乡用制度问题”这一建议,背后透露出的就是“半农半医”的尴尬处境仍然存在。

对于来自湖北的乡村医生张云而言,村医这一职业似乎一直游离于医疗改革发展以及医生团体的红利之外,“称呼上我们是医生,待遇上我们连农民都比不上。”

“人少、活又多又杂乱,因为身份不明晰,我们没有编制、待遇差,职业没有保障也看不到前景,养老更是大问题。”张云告诉记者,他们现在的部分工作内容相当于由政府购买“基本公共卫生服务”,原则是“做多少事,给多少钱,钱随事走,购买服务”,并没有固定工资,主要依靠政府补贴,“虽然国家每年有明确的基本公共卫生服务经费补助标准,但我的实际到手并没达标,有的地区还会延迟发放。”

张云对提供基本公共卫生服务没有意见,尽管这些活对他一人而言有时有些困难,“这部分活多且细致,包括但不仅限于健康档案管理、老年人健康体检、慢病随访、新生儿家访等等。但很多地方人手本就紧缺,很难做到规定的‘农村每一千人配置一名乡村医生,也能理解。”

真正令张云烦恼的还是这些服务附带的连篇累牍的报表材料、各级各部门的检查,“开药、随访、医保用药等都要填表格。填表能让许多点位有据可依,但报表种类太多太杂了。检查确实也是好事,但有的检查纯粹是形式主义,导致我现在一听到要来检查就头疼。”

2019年,河南省通许县朱砂镇和黑龙江哈尔滨市的依兰县先后发生“村医集体辞职事件”,有集体辞职信中写道:“工作压力越来越大,国家拨款越来越多,到村医手里的钱越来越少,工资发放不到位……”,张云和许多同僚对记者表示自己感同身受,“年轻人看见这样的情况更不愿意来了,我们老村医,全凭着和乡亲们的情感联结撑着,有的实在坚持不下去了就不干了。”

乡村医生如今青黄不接,《2022中国卫生健康统计年鉴》显示,45岁以上乡村医生超70%,另一面,农村订单定向医学生免费培养项目出现了大量违约现象。2020年,甘肃省卫生健康委公示,5年间共有251名农村订单定向医学生违约。同年,四川省卫生健康委官网公布,不到两年时间,就有93名定向医学生违约。

钱柳是选择守约的学生之一,如今她已在河北一乡村工作两年。“我签的五年合同,定向培训两年半,实习了一年。工资不算高,按每村人口来计算,我负责的区域就属于‘小村,人口不到600人,常住人口甚至不足200人。我们有最低工资规定,每年必须到3万元,所以一个月工资三千多点,年末还有公共卫生补助。”

钱柳认为自己留下的原因,一是身边许多亲人都是乡村医生,所以一开始就选择了此方向,也不想改变;二是当地政策还不错,她也比较知足常乐。但她身边也有一开始就准备违约的同学,和部分前往乡村后又逃离的同学,“据我了解,不是每个地区都有‘乡村医生收入托底制度,有的同学收入很低,事情又很多,就宁肯违约也不愿继续工作了。还有一点便是信任问题,村医打交道的多是老年人,有些会认为我们刚毕业的是‘奶娃娃,不信任我们,不配合工作。”

“其实痛点还是在于乡村医生到底怎么管。如果把村医纳入乡镇医院编制,薪资计算是一个很大问题。”某地卫生健康局的一名干部告诉记者,现今尚不具备将村卫生室人员全部纳入乡镇卫生院编制的管理条件,他所在地区理解乡村医生的尴尬处境,尝试从其他政策入手解决村医待遇问题,“村里看诊的人数肯定没有乡镇多,如果按乡镇医院的规定和绩效计算方式,可能工资更少。如果是不同工却同酬,乡镇医院的医生又会有意见。综合考虑后,近几年是先单独下发有关文件给村医提供了养老保险。”

保障如何落实

周良伦认为如今的乡村医生并不局限于治病,提供公共卫生服务和家庭医生签约服务都已经是工作中的重要部分了。“虽然工作量增加了,但像‘入户随访‘慢病管理类的工作其实我们以前就在做,还是比较习惯的。”

有的人口多而村医人手相对充足的乡村,会由几名村医各自分担一个板块的工作,周良伦所在村落虽然还有另一名村医,但对于拥有3000多常住人口的“大村”来说,两人的工作量还是很重。“不过我们也有帮手,眉山市人民医院每周二和每周四都会有流动医生来巡诊,还有太和镇卫生院的包村医生也会帮忙。”

不过由于乡村医生和另外两名医生分属不同管理系统,坐诊还是主要由他们负责。土生土长于此的周良伦基本认识村子里每一个人,这是他的一大优势,也是许多深耕自己家乡多年的乡村医生的共同特点,“有多少糖尿病、多少心血管疾病等等,家庭状况、疾病之类的,我基本心里都有数。”

如今的村卫生站“麻雀虽小,五脏俱全”。挂号费仅需4.5元,且不由患者出,而是报给太和镇卫生院统一报销,药品也都来自镇卫生院,村卫生站零差价销售,且大部分都能用医保报销。记者采访的当天下午,周良伦开得最贵的一个药,患者个人负担只有10元。

患者陈婆婆对现在的村卫生站和周良伦不吝夸赞,因为如今周良伦所在村落已经真正实现了“小病不出村”。“以前我们需要很早起来去赶公交车到镇卫生院看病,特别不方便。”不过村卫生站虽然离家并不远,但对于已经80岁高龄的她还是有些困难,“说是三个月随访一次,其实周医生每周都会来几次给我们测血压。我们不需要太担心自己身体了。”

这样的先进经验值得借鉴,乡村医生也是村民不可或缺的“健康哨兵”,但被需要的乡村医生也需要能让自己看得到未来的曙光。

而这曙光首先应来源于乡村医生自身,由于乡村医生的基础保障以及这个岗位的人才吸引力不足,乡村医生的整体知识水平和医疗能力相对有限,部分在职的乡村医生没有考取执业医师资格证,存在主要根据经验行医、缺乏系统学习培训、医疗知识更新缓慢等问题,无法完全满足新时代部分村民健康新需求,难以收获村民信任也是事实。

张云告诉记者,国家对于报考执业医师资格证的年龄要求是35岁以下,部分村医已经超龄。“而且考证对许多村医来说都挺困难的。现在的政策有证没证待遇没什么差别,许多人自然也不想考。”

为提高鄉村医生执业水平,各地卫生局每年都会组织关于乡村常见病等知识的短期培训,还提供到上级医院进修学习的机会。“但机会基本没办法派上用场,”张云叹了一口气,“我是我们村唯一一个村医,去进修一般需要2—3个月,那万一乡亲们突然出问题怎么办?我一直特别想去,但根本不敢离开。”

针对这一点,周良伦有自己的方法。他向记者展示着桌旁许多已经翻得微微卷边的书籍,“所以我就多读书。我还订了很多医疗杂志,平时没事就翻翻看。有上级医院的医生来,我就跟着学。”

除此以外,张云提到,国家基本公共卫生项目,原则上由村卫生室承担40%任务,分配40%的经费,落实到基层却缺乏具体细则和监督管理。许多地区每年的补助明细不公开、不明确,有时还会延迟发放。这就导致乡村医生并不清楚很多事应不应该做、为什么要做,以及做了之后能否获得相应的报酬。

张伯礼在今年两会接受采访时还谈到,乡镇和农村卫生人才力量仍然薄弱,医疗资源匮乏等问题依旧严峻,并表示,“作为农村居民‘健康守门人的基层医生们,受硬件条件和工资待遇等因素影响,经常面临‘招不来、留不住的困境。”

国家和各地也一直在出招破题,国务院出台各类关于乡村医生的指导意见,各地出台“托底政策”,于乡村医生而言,保障不断加强。但如何让这些保障落到实处,让乡村医生真正看得到未来,推动这个职业产生更强的人才吸引力,仍是亟待解决的难题。

(应采访对象要求,文中部分人物为化名)