武秀梅:新中国第一位“奶奶”级飞行员

吴志芬

她当初是瞒着父母报名参军学习飞行的,自中国人民解放军第七航空学校毕业后,她出色完成了空运空投、抢险救灾、人工降雨、航空测量、科研试飞等重大任务;历任飞行副中队长、团副参谋长、副团长、飞行学院副参谋长等职;荣立二等功一次、三等功四次。

她于1984年3月停飞,共飞行三十三年,近四千小时,总计航行一百一十六万公里。最后一次飞行时,她已经五十三岁了,堪称新中国第一位“奶奶”级飞行员。

瞒着父母报名参军学飞行

武秀梅,河南开封人,1931年11月出生。父母虽然都是农民,但深深地知道教育的重要性,毅然决定让她读书。入学后的武秀梅,看到那么多人被帝国主义侵略者夺去生命,遂在幼小的心灵里萌发了一个志愿:长大了我要当兵,去打击侵略者。

1950年抗美援朝战争爆发时,武秀梅正在开封女中(今开封市二十五中)读高二,学习成绩在班里名列前茅。为了响应祖国的号召,1951年1月,她果断放弃即将考大学学医的机会,瞒着父母报名参军,后进入中国人民解放军第七航空学校学习飞机驾驶,参加军事政治训练。

学习驾驶飞机时,一个起落下来,武秀梅总要呕吐半天,有时连胆汁都快吐出来了,但她毫不畏缩。为了尽快适应空中作业,她一方面加强地面练习,一方面控制饮食,经常在飞行前夜偷偷饿肚子。几个星期下来,她在空中飞行时的呕吐感消失了,体重也减轻了几斤,原本瘦小的身躯变得更加纤弱。

为了克服文化水平低的弱点,武秀梅把业余时间都用在学习上。夜里,她经常刻苦攻读航空理论。每次飞行后,她都认真总结,撰写心得体会。就这样,武秀梅一点一滴积累,短短几年时间,她做的飞行笔记有二十多万字。

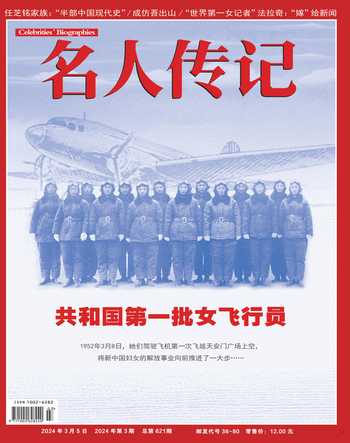

由于在学习训练中表现突出,飞行技术掌握扎实,武秀梅和其他战友被安排在1952年3月8日代表中国女飞行员首次驾机飞行表演。这天,首都各界妇女代表在北京西郊机场,为第一批女空、地勤人员举行“三八”飞行典礼,武秀梅和其他第一批飞行的姐妹,驾机编队飞过天安门,接受党和人民的检阅。飞行表演开始了:每架飞机一个正驾驶、一个副驾驶,英姿飒爽驾驶着里-2 型运输机,连配备的领航员、通信员,也都是女性。下午1时左右,武秀梅等飞行员驾驶着飞机,进行飞行表演之后,从卢沟桥经丰台、三河县(今三河市)、通县直(今通州区)飞城区,在地面人们的欢呼声中,编队飞过天安门上空。武秀梅感到自己动作熟练,飞行十分顺利。

当飞机在西郊机场降落后,朱德总司令、全国妇联副主席邓颖超以及解放军总政治部副主任萧华等领导,亲切地同她们一一握手,并与大家合影留念。武秀梅深知这一天来之不易,下定决心继续回报祖国。

奔波在飞行第一线

武秀梅以优异的成绩从航校顺利毕业后,和同批的女飞行员们参加了工作。她在工作中依然保持着积极向上的状态。武秀梅深深记得老一辈国家领导人的教诲和嘱托:“要训练成人民的飞行员,不要训练成表演员。”这句话被她一直放在心里,并成为她的行动指南。在工作期间,武秀梅多次参加专机飞行任务,在全国各地飞行,不管条件如何艰苦,工作有多难,她都一直奔波在飞行第一线。

初到部队时,武秀梅她们在技术上还不是很成熟。按照毛泽东主席的教导,她们还要继续提升,来适应国家和部队所要担负的任务。经过一段时间的训练,武秀梅她们不管在白天还是晚上,不管面对简单气象还是复杂气象,都能够很好地完成各项任务,包括运送首长、抢险救灾、协助部队转场和科研试飞等。

1954年春天,西伯利亚寒潮侵入我国北部的内蒙古草原。风雪交加,气温骤降,锡林浩特的牧场上覆盖着一尺多厚的积雪。由于牧民无法放牧,牲畜开始大批死亡。上级决定,派飞机空投粮食和饲料,支援牧民,抢救牲畜。武秀梅等女飞行员接受了这一任务。当飞机刚进入草原,强劲的大风猛烈地吹打着机身,给飞行带来巨大的困难。此时飞机就像航行在惊涛骇浪中的小船,颠簸沉浮,飘摇不定。武秀梅紧紧地握着驾驶杆,沉着地操纵着飞机,在无导航台和明显地标的情况下,和机组人员一起找到了蒙古包。当她把一包包粮食和饲料空投到牧民手中时,牧民们高声呼喊着,挥动着手中的红旗。那一刻,武秀梅的心中荡漾着光荣感和自豪感。

1961年,山西大同煤矿发生瓦斯爆炸事故,当时正是上下班交接的时候,很多人被堵在井下,中毒群众急需药品,救灾部门也要派医务人员去大同救援。但距离煤矿最近的小机场条件比较差,跑道很短,再加上气象条件也不好,这些不利情况超过了飞机的起降极限,如果勉强起降,会有机毁人亡的危险。关键时刻,武秀梅勇敢地站出来:“让我去!”她向组织保证,只要操控得当,飞机有机会降落。为了数十名人民群众的生命安全,她将生死置之度外,沉着冷静,排除数次险情后,终于使飞机安全着陆,中毒群众得到及时救治。

1976年7月28日,我国唐山发生了强烈地震。昔日繁华的唐山变成一片废墟,无数正在酣睡的人被埋在瓦砾之中,数十万人丧生、受伤,交通、通信也中断了。就在震后三小时,武秀梅接到命令驾机送工作组第一批人员赶赴灾区。工作组加上机组人员共六人,就武秀梅一个女同志。唐山机场损毁严重,水电、通信全部中断,接收不到任何信号,在飞行过程中,武秀梅只能根据时间、距离来确定自己的位置。抵达唐山上空的时候,忽降暴雨,能见度非常低,加上地面余震不断,飞机没有办法正常降落,武秀梅只得驾驶飞机在机场上空不断盘旋。武秀梅对唐山机场不熟悉,只能在暴雨中凭借自己敏锐的直觉,寻找着陆的时机和地点。飞机盘旋一圈之后,再次着陆失败,甚至险些撞到塔台。面对死亡的威胁,机组人员建议放弃此次降落,但为了给救援灾区争取更多时间,武秀梅决定再冒一次险。这一次,武秀梅凭借自己高超的飞行技术,以及面对危险时从容不迫的毅力,终于成功着陆。武秀梅所驾驶的飞机,是唐山大地震后,第一架在唐山机场降落的飞机。

还有一次是运送一位刚刚被机器绞断臂膀的大同市青年工人。这名工人躺在機舱里,面色苍白,双目紧闭。武秀梅认真地操纵着驾驶杆,竭力减轻飞机的颠簸,当日赶回北京。落地是最后一关,因为伤员经不起落地时砰地一震,为此,武秀梅格外留心风向、风速和高度,做了个漂亮的着陆动作:三个轮子同时轻轻接地,飞机像一片拱落的羽毛,轻盈、平稳地落在跑道上……

在三十多年的飞行生涯中,武秀梅和战友们一起,从南到北,从东到西,抢险救灾、运送伤员、科研试飞、支援前线……完成了一个又一个艰巨任务。

空难动摇不了她

武秀梅最令人敬佩的品格之一就是不怕牺牲。飞行是一种高风险的事业,只要飞机一离地,就有遇险的可能。“空难”“死亡”,是每个飞行员必须面对的现实问题,也是对每个飞行员事业心的严峻考验。对于武秀梅来说,她亲身经受了多次考验,其中有三次大考验令她记忆犹新。

第一次,同一部队的十名战友遇难。1962年2月,北京西郊机场发生大空难时,武秀梅也在场,十名战友瞬间化为灰烬,她切身感受到了生命的脆弱和飞行的危险性,但她没有感到害怕,也没有动摇。

第二次,同一批女飞行员牺牲。共和国空军女飞行员自飞上天以来,先后有六人在空难中牺牲,她们是陈志英、潘隽如、徐保安、马杰、王春、余旭。其中有两人与武秀梅关系密切,特别是陈志英,曾是与她同一批学飞行的姐妹,两人在一起生活、工作十六年之久,感情异常深厚。1968年7月陈志英牺牲后,武秀梅悲恸欲绝,好几天睡不好觉、吃不下饭。生与死的问题曾在她脑子里斗争过,然而那时她想得更多的是如何继承陈大姐的遗志,好好完成她未竟的飞行事业。

第三次,自己的部属(兼学生)坠机身亡。1980年3月14日下午,北京通县空军运输团飞机场西南方向,第四批女飞行员马杰在飞超低空课目。当时马杰驾驶着运-5型飞机飞过田野,掠过村庄,正在胜利返航,准备着陆。突然,飞机机翼被视线死角处一座刚竖立的三十多米高的高压电线铁架擦了一下,失去了平衡,剧烈震动的飞机向一座民房斜冲而去,一刹那,飞机又凌空而起,翻了一个跟头,坠毁在农田里,爆炸起火,机组人员全部遇难。马杰是武秀梅手下的兵,航校毕业后就被分到了她所在的单位,当时她是团副参谋长。

这时的武秀梅的年龄已超过空军规定的女飞行员最高飞行年龄,随时可以停飞。是保一生平安要求停飞,还是冒着一定的风险继续飞行?她处在人生的十字路口。有人劝她给自己画上一个安全圆满的句号,加上她双膝骨质增生,何苦还要到蓝天上去拼搏、去玩命呢?

飞机失事后,有人想停飞,却苦于找不到理由,而武秀梅的停飞理由很充足,却“犯傻”不用。经过认真思考后,她选择继续飞行,并主动要求飞一些不少人不敢再飞的超低空课目。直到停飞前一天,她还在飞超低空課目。

飞到最高年限的“奶奶”级飞行员

身为新中国首批女飞行员的杰出代表,武秀梅始终把飞行放在第一位。为了新中国的飞行事业,年轻的她不得不牺牲许多属于个人的幸福。在那一批女飞行员中,武秀梅是倒数第二个结婚的。

1956年夏天,武秀梅结识了大队领航主任贾玉发。老贾过硬的本领和好学的精神,赢得了武秀梅的爱慕。经过相互了解,他们在1958年结婚了。婚后第二天早晨,军营里刚刚响起军号声,这对新婚夫妇已经起来跑步了。蜜月的第四天,他们就穿起了飞行服,各自回到岗位……1961年,武秀梅的第一个孩子小忆飞出世。产假刚满,她就回到了自己的岗位上。孩子和家庭并没有分散武秀梅过多的精力,她把大量的心血放在培养祖国的新一代飞行员上。

1974年夏天的一天,武秀梅在起飞线指挥,突然接到卫生队打来的电话,她的女儿得了急性肝炎,必须立即送空军天津医院治疗,贾玉发不在家,卫生队让她陪孩子去医院。可是,眼看飞行训练就要开始了,她是指挥员,如果换旁人指挥,就会耽误起飞时间,影响飞行训练,但她又放心不下孩子。内心斗争了一会儿后,她狠心给卫生队回电话,请他们代为照看孩子,自己因指挥飞行离不开。打完电话后,武秀梅毅然走上了塔台。不久,一颗绿色信号弹破空而起,一架架飞机在武秀梅的指挥下,似一柄柄利剑直刺云天。

“文革”时期,除武秀梅外的其他女飞行员,曾因为各种原因被停飞,而武秀梅兢兢业业,一直坚持到最后。她既为队友惋惜,又感到自己责任重大,因为只有她一个人还担着飞行任务。武秀梅觉得自己的人生很平凡,飞行技术中等,在三十三年的飞行生涯中,很少有轰动性的事例,但她的敬业精神以及对飞行事业的热爱程度,在所有女飞行员中,不说是数一数二,也是最优秀者之一。

武秀梅是第一批女飞行员中,唯一飞到最高年限的“奶奶”级飞行员。一天早上,她像往常一样在营区的马路上跑步,几个小学生从她身边经过时,很有礼貌地跟她打招呼:“奶奶,早上好!”这句简单的招呼在武秀梅心里掀起很大的波澜。孩子走远了,她站在原地没动,望着孩子们的背影发愣。这是她第一次听到有人称她“奶奶”。年已半百的武秀梅,最怕的就是别人说她老。她不服老的原因很简单,就是担心组织因年龄让她停飞。那时空军规定女飞行员的最高飞行年龄为四十八岁,她已超龄,但组织考虑到她的身体情况与本人强烈的求飞欲望,延长了她的飞行年限。处在延长期的武秀梅自然对年龄很敏感,“奶奶”二字正好刺中了她这根敏感神经。

恰巧,当天上级下达了一趟运送军需物资的任务,她知道后想去争取,有年轻同志和她开玩笑说:“你的岁数,是当奶奶的年龄了,还跟我们争啥!”武秀梅性格温顺,从不计较个人的名利得失,很少与人红脸,可是这次她急了,当场与他们争辩起来:“我为什么不能去?1976年7月唐山大地震,我不是第一个去唐山机场落地的吗?1981年9月的华北大演习,我不也和你们一样坚持下来了吗?”

大家看她真的动气了,便不再和她说笑,他们都很理解武秀梅的心情:属于她的飞行时间不多了,就让她飞吧。她不光是为个人争飞行时间,也是在为新中国第一批女飞行员争时间,她要停飞了,就标志着第一批女飞行员彻底退出了蓝天大舞台。领导经过多方权衡,最终决定将这次任务交给武秀梅。

领受任务后,她激动不已。不过,她也有几分担心。因为这次任务很艰巨,自己毕竟是五十多岁的人了,双膝又骨质增生。于是她像运动员做准备活动那样,伸伸胳膊踢踢腿,扭扭脖子弯弯腰,发现胳膊还灵活,膝关节虽有些疼痛,但能忍受,自己还不老。

翌日黎明前,武秀梅信心十足地驾驶着飞机向目的地飞去,直到深夜才安全返回机场。这一天,她先后到过三个机场,整整在外场工作了十七个小时,空中飞行时间为七小时四十二分。当晚睡在床上,四肢虽然像散了架似的,但她并不感到累,满心是幸福和自信。

事实上,为了延长飞行时间,武秀梅用长跑迎接着每一个黎明。女飞行员每天跑上一千多米就可以了,她却和男飞行员一样,每天跑两三千米。每天下午规定的一小时体育锻炼时间里,她仍像当年那样活跃。

在武秀梅三十三年的飞行生涯、三千多个小时的飞行时间中,除了完成飞行任务,每当新的飞行员分到部队,武秀梅还常常担负起带新飞行员的任务。她既是严格的教员,又是知心的大姐,经常用自己学飞行的经历,鼓励新飞行员苦练技术。她带飞过的飞行员,有的担任了领导职务,有的成了部队飞行训练技术标兵。自从她担任空军某航校副参谋长后,她感到肩上的担子更重了,除了带新飞行员,还经常担任地面指挥,有时来了任务,她也和战友们一道,戎装锦甲,驾机出航。

入伍三十多年来,武秀梅先后飞过三个机种,安全飞行近四千小时,执行过多种复杂艰巨的飞行任务。1982年3月,北京军区空军党委为她记飞行安全二等功。1984年3月,五十三岁的武秀梅停飞后,改做地面工作,继续为人民空军做贡献。作为当时中国历史上飞行年龄最大的女飞行员和中国飞行年限最长的女飞行员,她视飞行如生命,除了被空军树为热爱飞行事业的标兵,还赢得了很高的荣誉。

1989年5月,武秀梅退休了,离开了她心爱的飞机和她深深眷恋的军营。退休后,她仍关心着部队的建设,多次提出合理化建议,为人民空军的发展献计献策。回首往昔三十多年的蓝天生涯,武秀梅对女飞行员这一身份的认知有了更高的升华,也向年轻的战友们提出了一位老飞行员的希望:“我觉得她们应该比我们那时候飞得更高、更远、更快。”