短视频平台中新农人的身份建构

王一岚 马莹莹

【摘要】“三农”短视频是现实乡村空间与网络虚拟空间互动关系的重要展现,“失语”的农民由被动的他者叙事转变为主动的自我表达,新农人被重新“看见”。在此过程中,新农人完成了自我的身份建构。但不可否认的是,迫于平台的规训、网络群体传播的压力,新农人的身份建构出现了主体性的迷失、本我的割裂、身份的物化等异化现象。通过案例分析,从个体的身份、关系的身份、共同体身份三个层面探析新农人在短视频平台中如何构建身份认同,及在此过程中所产生的异化问题。

【关键词】身份建构;新农人;短视频;身份认同

一、问题的提出

短视频作为媒介化农村的重要表象,给农民的自我表达带来了极大的便利,农民不再是一个被动的受众群体,而是成为可以表达和行动的主体,实现了从“为弱者的传播”到“弱者的传播”的转变。通过媒介赋权,新农人在互联网上获得了价值认同和价值实现。然而,在此过程中,新农人为了吸引粉丝,实现流量变现,在迎合受众的同时,也出现了异化现象。这正是本研究的出发点。

(一)短视频与身份认同、异化研究

认同(identity)是现代社会心理学中的概念,它涉及我是谁或我们是谁、我在哪里或我们在哪里的反思性理解[1],它是对“某一事物与其他事物相区别的认可”[2]。身份认同是个体的自我定义,是主体对于“我是谁”这一问题的回答。它不仅包含个体或群体意义上的“我认为我是谁”,而且包含在人际和群际交往中“我的行为显示我是谁”[3]。人们对于自我的思考和定义往往会通过媒介向外传播,身份由此形成,认同也在其过程中实现。

以短视频为代表的新型视听媒介是身份认同实践的新方式[4]。短视频的出现,为个体的自我呈现提供了新的传播路径,自我表达不再局限于书写,也可以是视听,个体可以借助視觉传播和身体叙事以实现自我形象的鲜活表达。学者尹金凤、蒋书慧通过网络民族志和深度访谈的方法,从同一性和差异性维度研究网络短视频生产中乡镇青年的身份认同建构路径,认为乡镇青年的影像表达已成为其身份认同建构的重要场域[5]。新的媒介实践方式也带来了身份认同的新变化。媒介技术的变迁让空间失去了此前的实体意义,身份认同被符号化和影像化内容代替,传者身份的自我建构也得到了强化,再加上平台的规训、他者的凝视,身份认同的异化现象逐渐显现。

黑格尔从人的本质的丧失出发来理解异化,认为人的异化是指本来由人所生产和创造出来的那些本属于人的东西,不再属于人,反而成为异己的,成为与人对立的和反对人的东西。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中又提出“劳动的异化”。他们对“异化”一词的本质含义是有共识的,即均认为异化是事物逐渐疏离其本质,走向自己对立面的过程[6]。新的异化已经从劳动生产扩展到了社会生活的各个方面,成为现代生活中的一种常见现象。异化主要有两种,一种是自我异化,一种是世界异化。主体的自由会被自我的异化剥夺,主体对自己生命的积极占有过程也被自我的异化所干扰。迫于平台的规训,新农人在制作和发布短视频的过程中,为了吸引眼球而主动进行的自我异化,背离了乡村生活的本质。学者董小玉认为,短视频领域出现的“审丑”乱象造成了对文化生态的异化[7]。

(二)新农人乡村短视频的身份认同实践

新农人的定义有狭义和广义之分。狭义上,新农人是以“农业+互联网”为发展核心,依托互联网进行农业生产、流通和服务的人员。广义上,新农人是一种具有互联网思维,为农民、农业和农村提供服务的人。这种服务,并不单指与生产有关的服务,而且还包括监督、管理、科研等方面的服务。在信息化社会中,新农人的产生实际上是农民群体演化的必然产物。与传统农民、新型职业农民相比,新农人具有更鲜明的个性特征[8]。乡村短视频是新农人借助乡村生活、乡村文化、乡村景色等元素表达自我、展现乡村风貌的视听作品。有学者表示,短视频在当下的迅猛发展被视作一种乡村自主表达、社会身份认同、乡村亚文化传播的主要工具之一[9]。依托短视频平台,在城乡发展中一直处于弱势地位的乡村迎来了新的发展机遇,乡村由被动的他者叙事转变为主动的自我表达,乡村短视频成为其身份认同的主要媒介实践阵地。田园生活家、乡村美食家、土味新农人、文化传承人等多样化身份从乡村短视频中纷至沓来,且备受关注。乡村短视频之所以会在这样的文化群体中获得归属感和身份认同感,主要在于影像在传播的过程中唤起了受众的乡村记忆,使得每个个体都能够在对短视频的观赏与阐释中延续乡土情感。[10]

新农人通过拍摄农村场景的短视频,借助短视频作品的自我身份展示以吸引流量,但在此过程中,新农人迫于平台规训、网络群体传播的压力,其身份认同会出现异化的现象。本文即从这一角度入手,对以下问题进行探究:新农人如何通过乡村短视频建构自我身份以实现身份认同?新农人身份认同出现了哪些异化现象?如何借助身份建构实现自身的可持续发展?

二、研究对象与研究方法

(一)研究对象界定与案例选择

鉴于抖音平台庞大的用户基础,本文选择此平台上新农人的短视频进行研究,以“三农领域创作者”为检索词在抖音搜索框中检索相关抖音账号,可以查到带有“三农领域创作者”官方认证标签的抖音账号。经过整理发现,在带有“三农领域创作者”认证的抖音账号中,粉丝数量超过10万的账号有305个。为了提高样本的代表性,本研究以粉丝数量为依据排序并划分层次,对这305个账号不按比例分层随机抽样,选取10个抖音账号作为研究对象。因此,本研究分别选取粉丝量为500万—5000万的账号2个、粉丝量为100万—500万的账号3个、粉丝量为50万—100万的账号3个、粉丝量为10万—50万的账号2个。抽样结果如表1所示。

(二)研究过程及步骤

采用内容分析法研究新农人在短视频中的身份建构问题。通过对抽样对象发布的短视频进行目的性内容分析,来研究创作者的自我身份建构,探讨新农人在短视频平台的身份认同机制和在此过程中产生的异化现象,并针对存在的问题提出相关建议。

首先,以抽样所得新农人的短视频为文本内容,构建三级编码。开放式编码将所获得的视频文本进行概念化,形成新农人标签,确定其身份定位。主轴式编码表现文本范畴之间的逻辑关系,表现新农人短视频文本在内容、情感、身份、认同等方面的内在相关性。选择性编码则构建出“核心类属”,构建新农人的人设框架(见表2)。

其次,选出每个抖音号的高赞视频,对其高赞视频进行内容分析。从叙事、内容、拍摄场景、符号呈现、评论态度等方面分析新农人短视频如何构建认同、传递认同。

最后,对视频内容进行分析和编码,识别和分类出不同的视频形式、内容主题、情感类别以及文化符号的运用方式,从而反映乡村网红视频如何表现认同、形塑认同及出现了哪些异化。根据数据分析的结果,对乡村网红视频在身份、情感、道德、文化认同方面的影响进行解释和讨论,同时对出现的异化现象进行深入剖析和探讨。

三、研究发现

(一)平台里的身份打造

传者对于自我身份的定位实际上就是认识到“我是谁”的问题,即在认知层面对自我身份属性的理解与定义。乡村新农人在短视频平台中往往会通过设置媒体账号昵称、编辑个人简介和申请平台身份认证等方式来进行自我身份的定位,主动寻求身份意义,因此这种自我定位的过程也是自我身份认同的过程。

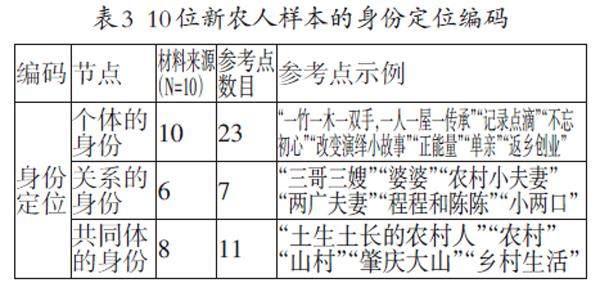

1.身份打造注重乡村属性

编码结果显示(见表3),在10位新农人的昵称、简介和身份认证中共有41个参考点体现出乡村新农人对自我身份的定位。其中占比最大的是以乡村为主的共同体身份定位,有4位新农人直接在昵称中表现乡村属性,有6位新农人在简介中提及“乡村”这一共同体身份。由此可见,乡村属性是新农人在短视频实践过程中身份定位的直观表达。强调与乡村的紧密联系,也反映了对乡村身份的重视和认同。

2.乡村背景下的差异化定位

在前者的基础上,不同的乡村新农人又通过个体的身份与关系的身份两个维度来实现自我身份的差异化定位。首先是表达各自独特的个体身份,呈现在简介里:“山村小杰”在“传承”,“农村芳姐”在“记录农村生活的点滴”。他们虽都以乡村属性为背书,但在身份打造上却各有风格,在内容生产上也体现出极大的差异性。此外,关系的身份也常常体现在新农人的身份定位中。例如“程程和陈陈”以呈现婆媳关系为主线,“农村黑哥”“三哥三嫂(你看你)”则以夫妻关系为主线来进行内容生产。在乡村幕布里,他们既在呈现自我,也在表达关系,通过对自我身份的差异化把握,于短视频中反映乡村多彩生活。

(二)新农人短视频中的身份策展

身份策展,实际上是在行动层面证明“我是谁”。自媒体时代,传播主体往往借助传播的内容符码来完成自我身份的建构。在短视頻平台中更是如此,乡村新农人就是通过短视频所呈现的视听景观来建构自我身份,具体包括人物构成、场景搭建、风格特色三个方面(见表4)。在这个过程中,新农人主动展现个体身份和生活的同时,其多样化的身份特征也一并被呈现了出来。

1.行动演绎:内容输出强化定位属性

新农人在短视频中通过对自我个体身份的选择性表达建立起风格各异的身份形象,每位新农人都有属于自己的身份特色。“山村小杰”通过亲手制作项链、口红、嫁妆箱等来塑造自己的“工匠”形象,又通过变装视频展示民族特色文化,强化其“传承”的身份定位;“农村芳姐”则主要以日常随拍的形式呈现,也有轻微剧情演绎的形式,以夫妻日常、农田日常小事为拍摄题材,构建出“记录农村生活点滴”的河南农村中年妇女形象。

2.寻觅共情:关系演绎塑造情感认同

新农人短视频中的关系身份需要与其他参与者的互动来彰显,进而在其中贯穿情感,塑造共情与认同。新农人对关系身份的建构往往通过关系的演绎来实现,视频形式为“剧情演绎”的样本有33例,占比66%。分析发现,以“多人对话”的方式呈现的样本数量为40例,占比80%,以展示家庭关系为主题的视频占比达到68%。以新农人为中心,以乡村差序格局中血缘、地缘、亲缘关系所荡起的水波纹,同样被呈现在短视频中。例如“程程和陈陈”通过演绎婆媳日常温情故事来展现和睦的家庭关系,构建家庭内的身份角色,又有同亲戚、邻居等他者共同演绎的内容,搭建家庭外的社会角色。内容呈现往往以温情为主要情感导向,唤起受众共情,引发身份认同。

3.放大乡土:具象符号建构共同体身份

乡村是新农人短视频实践的背景板,是角色塑造的出发点。短视频中所呈现出的具象符号,无一不是表征乡村的要素。其中,语言符号表现为方言的使用,58%的样本以方言为交流语言。非语言符号表现为场景元素的搭建,以“田野”为代表的乡村“自然风光”在50个新农人的视频中出现了21次;以“乡村屋舍”“乡村庭院”“厨房”为代表的“家庭院落”元素所涉及的个体数量也高达49位。乡村短视频中所体现的乡村元素及怀旧的信息尤其能够帮助人们确定自己的身份,新农人将这些乡村特有的符号标记在短视频中,为其乡村共同体身份写下了有力的证明。

(三)乡村新农人身份建构的异化

1.新农人被奇观化身份所裹挟

道格拉斯·凯尔纳认为:“媒体奇观是指那些能体现当代社会基本价值观、引导个人适应现代生活方式并将当代社会中的冲突和解决方式戏剧化的媒体现象。”[11]一些新农人在短视频实践中会过度渲染某种权力关系、性格气质,甚至致力于追求夸张戏谑式的内容表达,使“本我”迷失于这种身份奇观中。在对“徐三妹”的高赞短视频进行内容分析时发现,她的视频中塑造了一个大男子主义、行为举止乖张的丈夫形象,而自身则是一个唯唯诺诺、不敢反抗、受气的农村媳妇形象。其视频内容实际上是借“三农”背景来演绎搞怪夸张的婚姻生活,除乡野“幕布”外,更多是负能量的输送。一定程度上并未真正赋能“三农”领域,亦未有放大乡土的表现力。

2.前后台矛盾导致人设崩塌

乡村新农人在短视频中基本都以乡村属性示人,注重呈现并放大农村所特有的淳朴气质,并加上一些艰辛、奋斗、励志等正能量“符码”,以期打造互联网空间里的饱满人设,获得网友共情。但实际上,数字空间里被“前台化”的气质品格极易被现实情境中“后台化”的矛盾所摧毁。例如,在新农人“丹妹儿”账号视频评论区里,多充斥着对“丹妹儿”人格的质疑,而追根溯源,是由于“丹妹儿”同以往的合作伙伴有纠纷被網友察觉,因而被部分网友冠以忘恩负义的“罪名”。“三农”博主的前后台之间的矛盾,是缘于在短视频中与在现实中分别扮演了两种相悖的角色,体现出自我形象建构的不一致性,最终造成人设崩塌。

3.乡村符号的物化与消费

眼球经济时代,短视频平台作为资本深度渗透的媒介,亦无法摆脱资本逐利性。国家战略下乡村不断被“加权”,短视频平台响应号召不断实施流量倾斜机制,乡村身份逐渐成了一种“流量密码”。在本文所分析的新农人博主中,“三哥的快乐生活”“徐三妹”虽有“三农领域创作者”的账号标签,但在内容实践上却并未体现出对农村、农业、农民三个范畴的价值探索。乡村传者的身份一定程度上被物化,使身份的呈现成为一种以利益为导向商品,成为一张进入流量池的入场券。

四、结论

新农人的身份建构需要强调真实与平衡,真实、自然、接地气的内容表达,更能引发受众认同与共鸣。新农人前后台角色相割裂所造成的人设崩塌,本质上是未能把握真实。新农人应摒弃刻板的身份框架,主动挖掘各自乡村空间内人、物、关系、组织之间所存有的独特性,并放大这些独特要素,从本我出发,合理“转译”个人经历、集体记忆、乡土文化,建立更加深入和真实的乡土情感链接。短视频平台等社交媒体的出现虽一改乡村的“失语”困境,但随之而来的对乡村符号的物化和消费,本质上是对乡土文化的曲解与忽视。新农人是放大乡村文化的优势主体,新农人要通过短视频等形式,传承和展示乡土文化的魅力和独特性。乡村的传统工艺、民俗习惯、传统农耕等,无一不是新农人的灵感源泉。如何将乡土文化元素跃然“屏”上,既是新农人参与短视频实践的应然思考,又是使其身份构建持续深化的不竭资源。

[本文为河南省高校人文社科研究一般项目“县域智媒生态下乡村文化传播的解域和重建研究”(2023-ZDJH-620)的阶段性成果]

参考文献:

[1]周晓虹.认同理论:社会学与心理学的分析路径[J].社会科学,2008(4):46-53+187.

[2]Anon.Dictionary of philosophy and psychology[J].Nature,1903,68(1752):76.

[3]任裕海.全球化、身份认同与超文化能力[M].南京:南京大学出版社,2015:281.

[4]梁君健,黄一洋.迷影短视频的身份认同研究[J].新闻大学,2022(8):108-120+125.

[5]尹金凤,蒋书慧.网络短视频生产中乡镇青年的身份认同建构[J].新闻界,2020(8):67-73.

[6]王洪友.版权制度异化研究[M].北京:知识产权出版社,2018:11.

[7]董小玉.短视频“审丑”现象的迷思与祛魅[J].人民论坛,2022(7):98-101.

[8]施维.新农人电子商务一点通[M].广州:广东教育出版社,2023:7.

[9]李红艳,冉学平.乡村社会的另一种“凸显”:基于抖音短视频的思考[J].新闻大学,2020(2):94-101+122-123.

[10]邓晴.乡村短视频中的身份认同研究[J].青年记者,2020(32):35-36.

[11]刘莹莹.道格拉斯·凯尔纳“媒体奇观”解读[J].吉林工程技术师范学院学报,2012,28(4):8-10.

作者简介:王一岚,郑州大学新闻与传播学院副教授(郑州 450001);马莹莹,郑州大学新闻与传播学院硕士生(郑州 450001)。

编校:王 谦