聚焦中外历史上的“三农”问题

刘望成

【知识归纳】

一、中国古代史

(一)中国古代农业的发展

1.历代中央政府出台的促进农业发展的措施:

(1)春秋:齐国管仲改革内政,发展生产。

(2)战国:秦国商鞅实行变法,重农抑商,奖励耕织,废除井田制,以法律形式确立土地私有制度。

(3)唐初:实行均田制和租庸调制,保证农民有一定的土地和生产时间。

(4)北宋中期:王安石变法推行农田水利法,鼓励垦荒和兴修水利。(政府积极推广占城稻,促进南北农作物交流)

(5)明初:推行一条鞭法。

(6)清初:实行“更名田”和地丁银制。

2.生产工具的演进:

(1)商周时期:使用木制、石制及少量的青铜农具。

(2)西周晚期:开始使用铁器。

(3)春秋:铁农具开始出现;耕犁出现;桔槔灌溉。

(4)战国:铁器使用范围扩大,牛耕进一步推广。

(5)曹魏:马钧改进了翻车,用于农业灌溉。

(6)唐朝:创制了灌溉工具筒车,出现了曲辕犁。

注意:动力改革——牛耕的出现,是我国农业技术史上农用动力的一次革命,它解放了人力,但并不彻底;筒车则完全解放了人力。

3.兴修水利:

(1)夏、商、西周:农田水利有了较大发展。

(2)春秋:楚相孙叔敖修芍陂。

(3)战国:秦国蜀守李冰修建都江堰;郑国修建郑国渠。

(4)秦朝:兴修灵渠,沟通了湘水和离水。

(5)魏晋南北朝时期:曹魏兴复了许多渠堰堤塘;北魏孝文帝下令有水田之处,都要通渠灌溉;江南地区农田水利兴修较多。

(6)隋朝:隋炀帝开通大运河。

(7)唐朝:设专官管理水利事业,兴修的水利工程仅江南就超过六朝总和。

(8)北宋:王安石变法,推行农田水利法,兴修水利工程1万多处。

归纳:水利的三项功用——用于农田灌溉、减轻洪涝灾害、解决交通运输困难。

4.农作物品种的引进和推广:

(1)西汉:张骞通西域,开辟了“丝绸之路”,西域的葡萄、苜蓿、核桃、胡萝卜等种子传入中原地区。

(2)明朝:从国外引进玉米、甘薯,在清代不断推广种植。

注:中国古代农作物品种,最初多为粮食作物,后来农副产品增多,很多是经济作物,反映了农本经济向商品经济逐渐过渡的趋势。此外,农作物种植的推广有南北交流的趋势。

5.生产经验总结:

(1)北魏贾思勰《齐民要术》。

(2)明清时徐光启的《农政全书》、宋应星的《天工开物》都记有农业生产技术的内容。

6.土地资源的开发:

(1)春秋战国时期:随着铁器的使用和牛耕的推广,大量荒地被开垦出来,出现许多井田制公田以外的私田。

(2)东晋南朝时期:江南土地大量开垦。

(3)唐朝时期:江南土地资源得到大规模开发利用,围湖造田,放火烧山,向山要田。

7.商品化农业的发展:

唐代以前,农产品商品化趋势并不明显。唐朝时期,茶叶已成为普遍的饮料,唐朝中期政府开始征收茶税。明代引进高产农作物,明清时期,棉花、蚕桑、烟草、花卉、油料、药材等经济作物种植面积扩大,还形成了一些专业生产区域。农产品商品化的发展,直接推动了商品经济的发展。

(二)中国古代土地制度

1.奴隶社会的土地所有制——井田制:

井田制是我国奴隶社会的土地国有制,“普天之下,莫非王土”是其典型特征。它形成于商,盛行于西周,瓦解于春秋,废除于战国。

2.封建社会土地所有制主要有以下三种类型:

(1)封建地主土地所有制:是封建社会占支配地位的土地所有制,产生于春秋战国时期,直到1952年底,全国土地改革完成,封建剥削的土地制度被彻底废除。

(2)封建土地国有制:其形式主要有王田制、屯田制和均田制。

(3)封建农民土地所有制:不占主要地位,但却是对封建社会土地制度的重要补充。

3.总结认识:

(1)土地所有制是经济基础的核心内容,决定着社会生产关系的形式。

(2)封建土地所有制体现了封建制度的基本特征,决定着封建制度的发展方向。

(3)封建土地私有制的发展是土地兼并的根源。

(4)土地制度的变革和调整实质上体现了生产关系适应生产力发展的规律。

(三)中国古代赋税制度

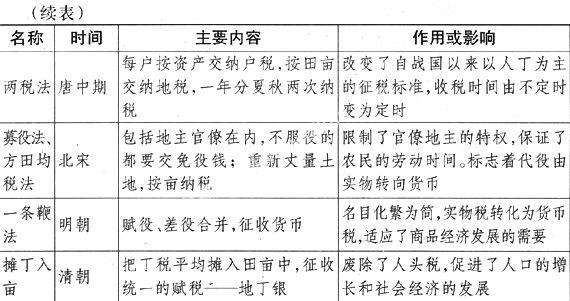

1.中国古代赋税制度的演变:

2.中国古代赋税制度演变的规律(特点):

(1)征税标准由以人丁为主逐渐向以田亩为主过渡,人头税在赋税中所占比例越来越少——以两税法为标志。

(2)由实物税逐渐向货币税发展——以一条鞭法为标志。

(3)征税时间由不定时逐渐发展成为基本定时——以两税法为标志。

(4)农民由必须服一定的徭役和兵役发展为可以代役——以租庸调制为标志。

注:汉代征收的更赋是中国历史上最早的代役税,与募役法一样,都是纳钱代役。

(5)税种由繁多到逐渐减少——以一条鞭法为标志。

(6)随着商品经济的发展,对商品征收重税。

3.赋税制度演变说明的问题:

这种演变说明,随着历史的发展和进步,封建国家对农民的人身控制松弛;用银两征税则是封建社会后期商品经济活跃以及资本主义萌芽产生的反映。

4.赋税制度演变反映出的实质问题:

赋税制度的变革或调整实际上体现了生产关系适应生产力的发展规律。

5.赋税改革应遵循的原则:

赋税制度的制定与变革取决于生产力和生产关系的状况;赋税征收必须适应生产力的发展水平,保证劳动者最低限度的生存条件,保证社会的稳定。

应注意多角度巩固深化基础知识:

(1)以人丁为主要征收标准的赋税制——编户制度、租庸调制。

(2)以土地和财产为主要征收标准的赋税制——相地而衰征、初税亩、两税法、方田均税法、一条鞭法和摊丁入亩。

(3)征收货币的赋税制度——募役法、一条鞭法和摊丁入亩。

(4)有利于减轻农民徭役负担的赋税制度——更赋、租庸调制、两税法、募役法和一条鞭法。

(5)有利于减轻农民赋税负担的赋税制度——两税法、方田均税法、一条鞭法和摊丁入亩。

(6)有利于放松对农民人身控制的赋税制度——两税法、一条鞭法和摊丁入亩。

(7)有利于农产品商品化的赋税制度——一条鞭法、摊丁入亩。

(8)我国历史上为解决封建国家和地主阶级的矛盾而进行的赋税改革——两税法、方田均税法、一条鞭法和摊丁入亩。

二、中国近代农业的发展

(一)状况

1.鸦片战争后,由于西方资本主义经济势力的侵入,促使中国自给自足的自然经济逐渐解体,加剧了中国农民的破产。

2.第二次国内革命战争时期,共产党在革命根据地开展土地革命和经济建设,把农业生产放在第一位,开展互助合作,兴修水利,开垦荒地,农业生产发展了。

3.抗战时期,日本侵略者强占沦陷区的大量耕地,并低价收购农产品,使农村粮荒普遍,饿殍遍地。国民政府在农业上采取“粮食征购”、“征借”等手段,加重对农民的剥削,造成农村经济的衰退。中共在陕甘宁边区开展大生产运动,南泥湾等地开荒成绩显著。

4.解放战争时期,国民党发动内战,大肆征购军粮和拉夫,造成田地荒芜、人口外流。美国向中国大量倾销农产品,也严重打击了中国农业。这时期农业生产衰退,粮荒严重。

(二)中国近代重要的土地政策

1.太平天国的《天朝田亩制度》:

《天朝田亩制度》规定,废除封建地主阶级土地所有制,根据“凡天下田,天下人同耕”和“无处不均匀”原则,以户为单位,不论男女,按人口平均分配土地。《天朝田亩制度》是太平天国的革命纲领,突出反映了农民阶级要求废除封建土地所有制的强烈愿望,但它并没有真正实行。

注意:从生产关系三方面内容掌握和分析《天朝田亩制度》的内容及空想性。

2.孙中山的“平均地权”:

“平均地权”是孙中山的民生主义思想。主张核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所增长的地价归国家所有,由国民共享,做到“家给人足”。“平均地权”是资本主义的土地纲领。

3.国共十年对峙时期中国共产党的土地革命路线:

1931年春,毛泽东总结土地革命的经验,制定出一条完整的土地革命路线。即依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

注意:区分这个时期土地革命和土地革命路线的内容。

4.抗日战争时期中国共产党的土地政策:

抗战时期,中国共产党在抗日根据地实行地主减租减息、农民交租交息的土地政策。

5.解放战争时期中国共产党的土地政策:

1947年,中国共产党召开全国土地会议,决定在解放区实行土地改革,制定了《中国土地法大纲》。大纲规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度,按农村人口平均分配土地。

注意:中国共产党在不同的历史时期制定土地政策的主要依据是社会主要矛盾的变化。

三、新中国成立后农业经济体制的调整

(一)1950—1952年的土地改革

1.原因:封建地主土地所有制严重阻碍了生产力的发展。

2.核心内容:废除封建地主土地所有制,实行农民土地所有制。

3.结果:解放了生产力,为农业生产的发展开辟了道路。

(二)农业合作化

1.原因:小农经济难以满足国民经济发展的需要。

2.核心内容:把土地等主要生产资料由私有制变为公有制,并实行集体经营。

3.结果:进一步提高了农业生产力。

(三)人民公社化运动

1.原因:一些领导人主观认为农业合作化的规模越大,公有化程度越高,越能促进经济的发展。

2.核心内容:提高公有化程度,扩大公有化规模。

3.结果:严重挫伤了生产者的积极性。

(四)家庭联产承包责任制

1.原因:党中央正确总结了合作化和人民公社化的经验和教训,作出了实行经济体制改革的决策。

2.核心内容:在坚持土地公有制的前提下,改变经营管理方式,实行分户经营、自负盈亏等。

3.结果:极大地调动了农民的生产积极性,推动了农业生产的发展。

以上调整也包含了新中国成立以后的土地政策。

延伸拓展:对农村生产关系的调整,可与农村税费改革和取消农业税相关知识相联系。

注意农村土地所有制的变化:

(1)在古代,农村土地制度的变化规律是由土地国有到土地私有。

(2)土地革命和土地改革,都是将封建地主土地所有制转变为农民的土地私有制。

(3)减租减息是在不改变封建土地所有制的前提下,减轻封建剥削。

(4)农业合作化,是将农民的土地私有制转变为集体所有制。

(5)家庭联产承包所有制,是在不改变土地集体所有的前提下分户经营。

四、世界近现代史

(一)世界各主要资本主义国家的土地政策

1.英国:圈地运动。

圈地运动使英国农村出现了资本主义的牧场和农场,也有了受雇在牧场和农场劳动的农业工人,为英国资本主义的发展积累了原始资本,提供了大批廉价的雇佣劳动力,开拓了国内市场。

2.法国:废除封建剥削的土地制度。

雅各宾派控制的国民公会宣布把逃亡贵族的土地分成小块出售,购地款在10年内付清;农村公有土地可按当地人口分配;无条件废除贵族、地主的一切封建权利。这就解决了农民的土地问题,赢得了农民对雅各宾派政权的支持。但也造成了法国农民的贫困和农业经营的落后,造成农业生产技术发展的滞后和国内市场的狭窄,使法国工业革命的进程相对比较缓慢。

3.美国:《宅地法》。

为了扭转美国南北战争的形势,1862年林肯政府通过了《宅地法》,规定美国公民只要交付10美元的手续费,就可以在西部获得一块相当于64公顷的土地,连续耕种5年以上,这块土地就成为私有财产。这一措施调动了人民革命的积极性,加速了北方的胜利;同时促进了美国西部的开发,促进了美国经济的发展。

注意:理解《宅地法》对美国经济发展所起的作用。

4.日本:改革土地制度,承认土地私有。

在明治维新中,日本政府废除了禁止土地买卖的法令,保障了新兴地主的土地所有权。

5.俄国:农奴可以赎买份地。

1861年改革中,农奴制被废除。农奴可以得到一块份地,但必须以高出当时实际地价许多的价格出钱赎买。

(二)苏俄和苏联的土地和农业政策

1.苏维埃政府成立后,没收地主、皇室和寺院的土地,分配给农民耕种。

2.十月革命胜利后,在内忧外患的情况下,苏维埃政府实行了“战时共产主义政策”。其中农业方面包括:实行余粮收集制;强制劳动,实行“不劳动者不得食”的原则。它的实施,使苏维埃政府能够在残酷的战争条件下,最大限度地集中全国的财力、物力,保障军事胜利。但这也是造成1921年春苏俄发生经济政治危机的一个重要原因。

3.为了解决国内的经济困难和政治危机,1921年苏俄开始实行新经济政策。其中农业方面的内容有:用粮食税代替余粮收集制,纳税后剩下的粮食归农民自己支配;有限度地允许农民租佃土地和雇佣劳工;实行按劳分配。新经济政策的实施,改善和巩固了工农联盟,逐步过渡到社会主义。工农业生产逐步恢复到战前水平,苏维埃政权得到进一步巩固。

4.1927年12月,联共(布)“十五大”确立了农业集体化方针,规定党在农村的基本任务是把个体小农经济联合并改造为大规模集体经济。此后,新经济政策被逐渐取消。农业集体化虽然暂时有利于工业的发展,为苏联工业化的实现提供了条件,但存在着严重的问题和错误。它违背了农民自愿加入的原则,与当时农村生产力水平低下的状况不相适应,从而破坏了农业生产力,使农业生产力长期停滞落后,严重阻碍了苏联经济的发展。

5.赫鲁晓夫当政期间重点对农业进行了改革,取得了一些成效,但由于没有打破旧的经济体制的束缚最终失败。

(三)美国罗斯福新政:调整农业政策

奖励农民调整生产结构,稳定农产品价格,改善农业生产环境。

【重难点突破】

一、中国古代农业发展的基本条件及影响

(一)基本条件

1.国家统一,社会稳定,政治清明。

2.统治阶级注意调整统治政策,鼓励发展生产。

3.重视水利的兴修,改革生产工具,推广先进的生产技术。

4.民族间、地区间、中外间的经济文化交流。

5.前朝农业的发展。

6.广大劳动人民的辛勤劳动。

深化理解:关于农业发展的原因,可从内部原因和社会原因两方面加以理解:

(1)内部原因:①生产工具、生产技术等的改进和进步;②土地资源的开发和利用;③高产农作物的引进和推广;④水利工程的兴修等。

(2)社会原因:①国家统一,社会相对稳定;②统治者的重视;③民族间、中外间经济文化的交流等。

(二)影响

1.对手工业和商业的影响:农业的发展,促进了手工业和商业的发展。

2.对社会秩序的影响:农业发展,人民生产生活相对稳定,有利于社会秩序的稳定。

3.对社会风气和自然环境的影响:“衣食足而知荣辱”,农业的发展有利于良好社会风气的形成及维护;但对土地资源的过度开发,又会破坏生态自然环境,不利于农业的可持续发展。

4.对经济交流和科技文化发展的影响:农业的发展,有利于内外经济的交流和联系,为科技文化的发展奠定了物质基础。

二、农业在古代经济中的地位及被统治者重视的原因

(一)地位

农业是古代决定性的生产部门,由于农业生产的状况直接关系到民之生计和国家的兴衰存亡,因此历代统治者都把发展农业当作大事来抓,努力督促和组织农业生产。如推广生产技术、兴修水利、掌握农时、分配土地,并在一定程度上保护农民对土地的占有权,督促和鼓励农民努力生产等。中国古代国家十分重视对农业的管理,如隋唐以来的户部一直作为管理财政和农政的重要机构而存留。与此同时,国家在经济政策上一直奉行重农抑商的政策,即保证经济政策向有利于农业发展的方面倾斜。

(二)统治者重视农业的原因

1.农业的发展有利于安定民生,从而有利于稳定和巩固其统治地位。

2.农业是国家富强、势力雄厚的源泉,又是国富民强的标志。

3.农业也为手工业的发展提供了原料和市场。

4.农业也为战争提供了物质基础。

三、中国古代经济重心的转移

(一)转移进程

(二)转移规律

由西向东、由北向南。由西向东转移主要是指从关中地区向黄河、长江流域的转移,由北向南转移主要是指从黄河流域向长江流域及其以南地区的转移。这两种趋势相互交织,南宋时,经济重心南移完成。

(三)转移原因

1.北方战乱较多,南方相对和平稳定。

2.北方农民大批南迁,带去了先进的生产技术,并补充了劳动力。

3.江南统治者为发展实力,比较重视发展经济,采取了许多发展经济的措施。

4.南北方劳动人民共同辛勤劳动,开发了江南。

5.南方生产条件和自然环境比较优越。

6.政治重心的南移加速了经济重心的南移。

(四)我国古代经济重心南移有三个明显的特征

1.北方人民的大批南迁,带去了先进的生产技术和生产经验,体现了当时生产力发展的最高水平。

2.南移趋势往往在国家分裂或封建割据战乱时期最突出。

3.政治中心的南移对经济重心的南移有一定的影响。

(五)启示

政局的稳定,是经济发展的必要条件;统治者的重视程度,是经济发展的重要因素;及时引进、吸收最先进的技术,是促进经济快速发展的重要保证。

四、中国封建社会的土地兼并

(一)根源

封建土地私有制和土地买卖制度的存在。

(二)影响

1.政治上:直接导致国家财政收入的减少,加剧社会的贫富悬殊,阶级矛盾尖锐,农民起义爆发,使一些王朝走向灭亡。

2.经济上:对农民来讲,造成普遍贫困,使之无力购买手工业品;对地主来讲,封建地租重,使其更乐于买田置地,影响手工业扩大再生产,阻碍资本主义萌芽的产生和发展。

(三)封建政府对土地兼并的限制及作用

土地兼并与封建政府有直接的利害冲突,二者的矛盾在于争夺财源,因而历代王朝都采取过抑制兼并的措施,如隋唐的均田制、王安石的方田均税法等。这些措施虽能暂时起到一定作用,但由于不能触动封建土地私有制,因而无法从根本上解决问题。农民阶级通过起义的方式,进行均田免粮,来解决土地兼并问题,但由于自身的局限性,也不能成功。

五、自然经济

(一)总体特征

1.表现为小农业和家庭手工业相结合,自给自足。

2.具有分散性、封闭性和保守性,是和商品经济相对立的经济形态。

3.在封建社会,自给自足的自然经济始终占统治地位。

4.是晚清及北洋军阀统治的经济基础。

(二)解体过程

1.开始解体:鸦片战争后,外国商品大量涌入,东南沿海纺织业受到很大冲击,中国自给自足的封建经济开始解体。

2.进一步解体:第二次鸦片战争后,列强获得了更多的特权,商品输出规模扩大,19世纪六七十年代中国民族资本主义产生。自然经济解体已由沿海扩展到内地,中国日益沦为西方原料产地和商品销售市场。

3.加剧解体:19世纪末20世纪初随着列强资本输出的加剧,民族资本主义的发展,中国完全沦为半殖民地半封建社会,进一步破坏了中国社会的自然经济,加剧了自然经济的解体。

4.走向消亡:新民主主义革命时期,半殖民地半封建社会结束;新中国成立后,1950年开始的土地改革运动,消灭了封建土地剥削制度;1953—1956年进行了三大改造,实现了生产资料公有制,社会主义制度在我国基本建立起来,封建经济消亡。

六、重农抑商政策

(一)含义

重农抑商是中国历代封建王朝最基本的经济指导思想,其主张是重视农业,以农为本,限制工商业的发展。封建经济的特点是自然经济,这种经济的主要部门是农业,因此,历代封建政府最基本的政策都是重农抑商。

(二)原因

1.农业能带给人们最基本的生活资料。

2.封建国家可以通过征收稳定的土地税保证财政收入。

3.将农民紧紧束缚在土地上,有利于社会安定。

4.工商业不能提供最基本的生活资料,其发展又会加剧劳动力从土地上流失,造成种种社会问题。

5.商品交换不发达,拥有货币、店铺和作坊不如经营土地使生活有保障。

6.从根本上来讲,它是自然经济的反映,是社会生产力水平低下的必然产物。

(三)实质

重农抑商经济政策的实质是维护封建经济基础,目的是巩固封建专制统治。

(四)评价

这一政策在封建社会初期,对于促进社会经济的发展、巩固新兴的地主政权,起了积极作用,从根本上重视农业的思想也是正确的。如战国时期,秦国商鞅变法中关于重农抑商的规定,促进了经济的发展,壮大了秦国的实力,为统一中国奠定了基础。

但是,到了明清时期,重农抑商政策的消极作用成了主要方面。明朝中后期,生产力水平提高,商品经济空前活跃,资本主义萌芽已经出现。在这种形势下,统治者把商业和农业对立起来,采取各种措施,极力压抑和束缚资本主义发展,严重阻碍了商品经济的发展和社会的进步,使农业也长期停留在自然经济水平之上,同时,抑商的结果迫使商业资本流向土地,在一定程度上加剧了土地兼并,严重影响了商业资本的积累,不利于资本主义萌芽的成长发展,从根本上造成了中国社会的落后。