古城大同一条街巷的沧桑

东 雄

中国许多古城古镇小巷的街名都烙印着这个古城古镇的独特历史文化。现在随着城市化进程的推进,特别是一些历史文化名城的“旧城改造”,大批有着鲜明特色的城市街巷地名开始消失。那些有韵有味布局精致的古街道被千篇一律的现代化小区取代,而代表着这些地域特色的民风、文化也被都市的时尚化淹没。

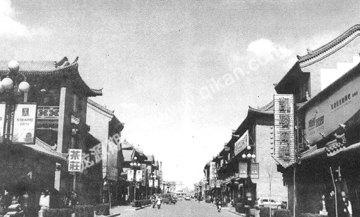

近日记者在山西大同采访,适逢该市大规模全面启动保护和恢复古城风貌的转型建设,现已有部分古城墙、古寺庙、古街道恢复重修。这种城市功能战略性转型得到大部分市民的认可和支持,也让不少大同人重温古城辉煌历史和过去温馨的街闾生活……

说起大同,这个城市的许多老人都能如数家珍:三朝京华,两朝重镇;云冈石窟、上下华严寺、九龙壁……具有唐坊街道格局的古城全国仅有三座:西安、北京、大同……

走入大同古城区,大街小巷布局规整,再看看街道名称:正殿街、东华门、后宰门、户部角、帅府街……赫然街名折射着这个古城曾经的风华绝代岁月。但也有一些街道令人费解,什么“鹌鹑巷”“猫园街”“小皮巷”……在大同,过去有“四大街,八小巷,七十二个绵绵巷”的说法,其实在旧城区的古街道有208条。这些街道成网状构成了大同古城的唐坊格局,是大同历史文化名城的标志建筑。

记者有幸从地名志中查出一条“油沙泊洞”词条,原来这也是大同的一条古街道。这个在20世纪90年代中期已经消失了的街名,引起记者极大兴趣去寻踪探访。

难以抹去的历史遗迹和沧桑记忆

“油沙泊洞”这个怪异名称的街道,就是土生土长的大同人也有很多人感到陌生。

它坐落在古城的西北隅,现在通用的街名是大十字。大十字因清初大同总兵姜襄在此布大十字阵对抗清军多尔衮围城而得名。

清顺治5年(公元1649年),大同总兵姜襄降清又反清,在大同竖起义旗。传说姜襄的府邸就在油沙泊洞的旧址。因大同城防坚固,清军围困了9个月才攻陷,多尔衮恼羞成怒,屠城后下令削大同城墙三尺,姜襄府付之一炬并掘地一丈,见油沙为止。大同变为一座死城。恢复府制后人们才又逐渐迁入,此时姜襄府已是一个深有丈余的油沙大坑。迁徙过来的移民围着油沙坑边建起院落,一式的小四合院,青砖绿瓦,门楼照壁,成为一条颇具人气的热闹街道。

这是一条给人无限遐想的街道。据街道老人讲,以后的油沙泊洞相当于大同古城西北隅的一个泄洪湖泊。大同地势西高东低,每到雨季大量的雨水从西面倾泻而来,流到油沙泊洞形成一个小湖。湖底暗开泄洪小道,直通另一个大水坑,再由小渠连到护城河。平时洞泊里水面荡漾,四周堤岸垂柳依依,为了防止水漫,岸上人家都是高坡台阶,显得很有气势。夏季,孩子们在水里嬉戏,捉水里的“花媳妇”等水生动物;冬季,满湖的坚冰,是天然的溜冰场。孩子们坐着自己做的冰车玩耍,或在冰上抽陀螺。后来市粮食局看中了这块地皮,把泊洞用土填平,上面盖了一个大型粮店并几徘职工住的平房。

这里的居民淳朴、好客、乐善,大部分是商贾小贩和厂矿工人,他们自诩为城市贫民。一条街道有17个院子,几百口人相处得像一家人。每到吃饭的时候,家家户户都端着碗在湖边打平红(当地语,即不分彼此,大会餐),他吃你的菜,你喝他的酒;谁家吃饺子吃油糕,有稀罕客人做变样饭,也不忘给每家每户送几个尝尝;哪家有困难,不用吱声也有人不时地给送米送面帮助渡难关;谁家的孩子病了,一街人帮忙送医院……一句话,一条街就是一个大杂院,大家生活都清苦,但其乐融融,有说不完的快意。就是在文化大革命的风暴年月,街里自然也有“好”“糟”两派,但这两派从来没在本街发生冲突。在社会上是俨然对立的两派,回到街里酒肉不分,兄弟依然是兄弟。

这条街道的人们还特别憨厚,在20世纪90年代中期的旧城改造中,被开发商狠涮了一把还不知觉。当时开发商说这条街是棚户区,要拆掉盖楼房。改善居住条件,也要住楼房了,全街老少没有一个不高兴的。开发商贴出的公告称:每户人家只报自己住的有房产契约的房子,不住人的碾房、柴房、自建房不算数,拆房还得自己动手,让开发商拆每间按平米收拆迁费,逾期不拆的要承担司法责任。这些小老百姓都乖乖地自己动手拆了自己房,不住人的房也不敢登记,提前把街道腾空。据听说这家开发商的工作人员乘机把居民们未登记的闲房自己登记造册,无偿占有换了新楼,发了一笔横财。

新小区生活的五味瓶

油沙泊洞这个街道没有了,祖祖辈辈在这条街道生活的原住居民开始了在现代城市居民小区的新的生活。

告别了低矮的平房,住到了新盖的楼房,乔迁之喜本来是很惬意的事情,但这种新生活的代价是告别原来水乳交融的邻里关系,告别那种虽然清苦却充满快意的大杂院生活,和许多陌生人特别是和富人共居一个小区,好像从偏僻的乡村来到喧闹的都市,很多人感到新鲜也感到茫然。

记者按图索骥,在油沙泊洞的旧址上看到的是一幢幢6层楼的现代居民小区。按政策规定,原住居民全部回迁,成为新小区的居民。

走进小区,草坪、绿树、鲜花,在楼群间点缀;小卖部、洗衣店、门诊部,服务设施齐全。但家家户户装着铁护栏,每个单元都安着防盗门,又给人一种不安全阴森的感觉。

油沙泊洞的原住居民只是这个小区的一小部分人。他们从搬进这个小区就感到一种歧视。他们的楼房都建在小区的边缘,临街的是商铺,要进入居住楼必须从里面攀登数十级台阶,老人们都得歇好几次才能进家。而且居室大部分是50平米左右的,门窗是钢木的,看上去很简陋。这是楼群里的贫民窟。小区里面的楼是商品房,门窗是铝合金的,开间也大,普遍是100平米以上的,每个单元的门都安了防盗装置,住户大部分是煤老板和一些企业的头头脑脑。因为这个小区与市里的重点小学相邻,许多人都想挤进这个小区来住。

原来在一个街道生活,大家彼此熟悉了解,而且都是一伙穷人,不是下岗的就是摆摊的,共同的生活遭遇把他们连在一起,见面称呼不是哥就是姐,要么是大娘大爷,大家都一律平等,没有谁瞧不起谁的。现在和一些大款们居住在一起,物业管理费、卫生费、保安费、水电费、取暖费……生活成本提高不说,心理障碍也实在折磨人。“人家出入坐的是高级小轿车,咱骑着掉链子的破自行车;人家嘴里叼着的是芙蓉王、大中华,咱抽的是3块钱的劣质烟,想敬人家一支都不敢拿出手;人家的麻将是1000、5000的胡,咱只能打个50元的碰碰胡。”一个油沙泊洞的老住户自我调侃,对记者述说着刚搬到小区的感受。

这种贫富差距,身份的落差使油沙泊洞的原住居民融入社会主流的脚步大大滞后。他们顽强地保持着原来的生活状态。尽管单元和阳台的分割不能像以前那样踢开哪家门都能进,但串门的习惯依然如故,谁家吃好的依然没忘了老邻居,这多少给封闭的小区带来些暖意。

慢慢地那些眼高的大款也看到了这些原住民的优点。他们发现,你的汽车脏了,人家可能顺手就把你的车给擦了;你家里被盗了,大家急着打110;谁家的孩子过满月,也忘不了给你送几个油糕……就这样穷的和富的慢慢地撤除了原来的樊篱,很多人交成了朋友。前年一个没有工作的贫穷的老油沙泊洞住户患了不治之症,在居民的自愿捐款名单上出现了许多小区富户的名字。现在住在这个小区的老板有的聘请原住民给他们当员工,有的老板还扶持几个贫困的人组织车队拉煤,帮他们也走进富人的行列。

是的,油沙泊洞这样的街道消失了,但肝胆相照、侠义相扶的精神没有消失。也许这就是大同这个古代各民族大融合的地方具有的包容兼并和豪爽之气的缘故吧。

这些古街道还能恢复吗

大同古城街巷纵横,格局整齐,里坊畅通。许多街道和这个古城悠久的历史文化连在一起。没有了这些街巷,大同的历史文化名城就徒有虚名。令人扼腕的是,建国之初还保存完好的大同古城,屡遭建设性破坏,大批的古建筑、古寺庙、古街道或被毁坏或荡然无存。大同淳朴的民风也随着环境的改变有裸奔的趋势。

令人欣喜的是,在新一届大同市委、市政府的规划中,全面保护和恢复古城风貌被作为大同最重要的头等大事。据有关人士称,将来的大同,凡在古城区内的建筑,空间标高不得超过古城墙和上下华严寺的屋脊,有历史价值的古街道要尽量恢复,唐坊格局的街衢将再现。像油沙泊洞这样的街道要恢复可能不太现实,但现在的小区高楼能否保住很难说。有专家建议,把现在的小区推翻,都盖成小四合院,原来的街道布局可恢复。

大同究竟怎么变,现在是大同人街谈巷议最多的主题。即使有的街道不恢复,但至少可以保留原街道的名称,像油沙泊洞这样饱含着历史沉淀的街道,应该是古城的文脉和血液,尤其是在古城街道弥漫的里巷文化,那种豪爽、侠义、包容、乐观、助人的精神更不能丢失。