中国报业发展的现状与趋势

胡思勇

[摘要]当前报业发展处于一个十分关键的时期,优化报业结构与优化报纸的新闻产品结构同时发生,报业集团体制转型与报纸转型同时发生。2005年~2008年,是中国传媒产业改制与转折的重要年头,是传媒产业能否实现真正企业化转型,决定其能否具备足够发展后劲、成长为国民经济支柱产业的关键一搏。其特点与趋势概括为“五化”,就是:集中化、主流化、国际化、范围化、专业化。

[关键词]中国报业发展现状趋势

一、集中化

2005年是大家记忆非常深刻的一年。

这一年,报纸的广告收入普遍下滑,有些出现了亏损,个别报社甚至到了发不出工资的地步。不论是新闻学术界还是新闻实务界,都有同仁把2005年视为报业进入冰河期的“拐点”。

那么,是什么原因导致报纸广告下滑呢?从根本上讲,是产业发展规律在起作用,是集中化的原因。

“集中化”,是一个经济学概念。意思是,某一个产业发展到一定阶段后,由于“两极分化”,产业资源会由劣势企业或企业集团向优势企业或企业集团集中。这个集中的过程,就是集中化。

集中化是任何产业发展都会经历的过程:当一个市场存在需求而供给不足的时候,会诱发大量投资者进入,此时的市场是一个增量放大的市场,虽然有竞争,但总体看是一种“均衡受益”的竞争,投资者都可以分得一块蛋糕。市场呈现万家欢乐的局面。但随着更多的投资者不断跟进,竞争密度加大,市场会逐步出现两极分化:一部分优势企业壮大起来,一部分企业则陷入困难甚至倒闭的境地。此时企业间的竞争是一种“损益性竞争”,也就是你赢我输、你死我活的竞争。

在损益竞争阶段,产业的利润被摊薄,新的投资者望而却步,增量不再产生。但在既有市场内,企业或者企业集团,为了获得更多利润,竞争会进一步加剧,优势企业会加速兼并劣势企业,市场结构会发生根本性变化,即垄断竞争开始出现,少数几家企业最终形成比较稳定的垄断竞争局面。这时候,企业的规模做大了,但单位产品的利润变薄了,整个行业的利润出现“均值回归”——也就是与成熟产业的利润平均值趋同,暴利时代从此一去不复返。改革开放以来,我国家电业、食品饮料行业、日用化工品行业等都经历了这样一个产业演化的过程。

因此,集中化以及随之而来的均值回归或微利化,是产业演进的基本特点,是整个产业市场化水平提高的重要标志,是不以人的意志为转移的客观规律。

报业逃避不了这个规律。集中化是我们必须面对、绕不过去、必须穿过的一个关口。

为了追求更大市场份额、获得更大利益,传媒业出现了重组和整合的趋势。

《人民日报》吸纳青島集团2500万元、文化传播集团1500万元、自己出资1000万元共5000万元人民币,于2001年创办《京华时报》。2003年该报发行就已占据北京早报市场第一位,广告收入3亿多元,进入全国广告16强。

湖北日报传媒集团前些年重组了《三峡晚报》,使集团经营区域由武汉向省域副中心扩散。最近又重组了荆州的《科技导报》。这些都是企业的市场行为。

我国文化体制改革脱离不了这两个趋同。报业既回避不了宏观趋势一市场经济的深入发展,又回避不了产业自身的演进规律——集中化。

这就清楚地告诉我们:报纸之间不再可能共荣共赢,而是你衰我荣。这虽然有些残酷,但它是市场经济的竞争规律,无法改变。学术界普遍的看法是,我国将来可能只存在8~10家报业集团,垄断定型全国市场。

二、主流化

2005年,报业市场出现了一种“荣衰”现象:《北京青年报》利润,半年只有17万元;《南方体育》等体育类报纸接连倒闭;香港最后一份晚报消失。

另一些报纸的广告却在迅速增长:《经济观察报》增长48.16%;《21世纪经济报道》增长44.01%;《中国贸易报》增长39.72%,这些增长,并不亚于过去10年我国报业广告35%的平均增长率。

报业市场出现这种“一荣一衰”现象,不是偶然的。与集中化一样,它同样是传媒产业发展中的一个规律性现象。

由于经济发展,工业化、城市化水平提高,随着产业结构的逐步高级化,整个社会的就业结构也逐步高级化,从事白领、知识型工作的人会增多,中产阶层会崛起。整个社会的阶层结构就实现了高级化。而社会结构的高级化,具有重要的媒介经济学意义,也带来报纸产业环境的深刻变化。

这种变化主要有三点:

1从注意力资源看,由社会的“微观层面”转为社会的“宏观层面”。

微观层面就是关心身边的小事、琐碎事,就是社会新闻。哪里杀了人、哪里翻了车、哪家的男女离婚了,等等。这些。都是大众化报纸需要的内容。关注这些内容的读者,我们叫“私人型读者”。

宏观层面就是关心的事,与自己并不一定直接相关,比如台湾选举马英九到底会不会赢?奥运火炬传递在欧洲遇到了那么多麻烦,中欧关系向何处去?中国经济增长还能不能高速增长?等等。这些都是主流媒体需要内容。关注这些内容的读者,我们叫“公共型读者”。

社会阶层结构高级化,意味着“公共型读者”增多。

2从媒体竞争重点看,由争夺大众“量”的人群转为争夺主流“质”的人群。

也就是由争取引车卖浆者流这样的社会低端人群,到争取国家社会管理人员、经理阶层、专业技术人员等等这些高端人群。使媒体成为这些人依靠的基本资讯来源、思想来源和观念来源。使媒体真正成为他们生活、工作的工具,成为精神文化的炫耀性消费产品。

3报业升级:主流媒体进入战略机遇期。

中产阶层的产生,推动了传播市场的演变的问题。

传媒产业结构升级与整个经济的产业结构升级、社会结构升级有着内在联系。在美国,伴随着产业结构的高级化和中产阶级的兴起,报业经历了商业报纸——政党报纸——便士报纸(大众化煽情报纸)——主流报纸等阶段。

与此相似,在我国,1990年以来随着经济结构逐次升级、中产阶层兴起,报纸经历了三个增长周期,目前正在进入第四个增长周期:

(1)1990年~1993年,晚报整体崛起。作为机关报的补充品种,老牌晚报通过满足人们娱乐文化休闲方面的渴求迅速占领市场,建立起自我生存与发展的能力。

(2)1994年~1999年,都市报潮流。以“三星”(明星、血腥、性)新闻以及揭露性新闻而获得巨量发行,异军突起。

(3)2000年~2004年,新主流报纸初起。在传播现代经济思想、时政资讯等方面取得了成效。时政类报纸如《环球时报》,财经类报纸如《经济观察报》、《21世纪经济报道》等,基本做到了高品质的内容与高品质的广告的内在统一,在广告回报上超过了传统党报,构成了全国性大报的主体性阵容。

为了与传统主流报纸——党报区别开来,我们称之为“新主流报纸”。

(4)党报转型——迈向现代主流大报时期。市场化报纸,特别是新主流大报的兴起,说明严肃的主题也存在巨大的市场和商业回报,报业的欧美经验可以供中国报业借鉴。

改革开放后,我国市场上主导型报纸出现了一个“机关报”(官报)——晚报(对党报的补遗)——都市报(完整意义上的通俗报纸)——主流报纸(关注政经问题)的发展趋势。

三、国际化

对我国经济的国际化大家都十分认同,但是,说传媒业国际化大家可能并不一定同意。有些同志认为中国传媒不可能国际化。

我先讲两则小故事:

第一个故事:一次出差在浦东机场和飞机上。候机厅就已经国际化。六人的座位是这样的格局:我旁边是一个德国人,还有一个英国人,在看《华尔街日报亚洲版》,机场就有卖的。我对面是两个女孩,一个印度的,一个中国的。印度女孩见我读英文报纸,便请求我问这个中国女孩,在哪里买冰淇淋。我正准备帮这个忙,不料那位中国女孩用非常标准的英语告诉了印度女孩,原来她是通用公司的一名中层职员。

第二个故事是,在北京一些著名的研究机构和外资企业。比如北京大学中国经济研究中心,大门口通常有《南华早报》、《华尔街日报亚洲版》、《金融时报》,《经济学家》、《商业周刊》就更不用说了。

请问,这不是国际化是什么呢?《中国日报》前不久在武汉设立记者站和分印点,一个理由就是,作为中国唯一一份英文且向世界发行的报纸,应该在即将成为中国内陆国际商都的武汉有一席之地。这是不是说,在北京、上海销售的英文报刊,马上就会到武汉来。

事实上,世界三大传媒集团(时代华纳、新闻集团、维亚康姆)和其他传媒巨鳄都已进入中国,成为中国传媒市场国际化的显著标志。

(一)新闻集团(News Corporation)

默多克进入中国市场,已经创造了三个奇迹:

一是合资凤凰卫视。早在1996年,经过20多轮谈判,默多克的STAR TV公司就与刘长乐今日亚洲公司各控股45%成立了凤凰卫视。如今的凤凰卫视已形成一定的品牌,凤凰卫视也成为默多克在中国最成功的投资。

二是抢占珠三角市场。

三是结盟湖南广电。

(二)维亚康姆集团(Viacom)

它共有19家电视台和1300家电影院,在创新、推进与传播娱乐、新闻、体育和音乐方面,一直走在世界的前列。

著名的美國哥伦比亚广播公司就是它的子公司。维亚康姆通过节目交换的形式进入中国,每周16个小时向38家电视台播放,观众达到4000万人。

所以,我们虽然没有看到外国人在表演,但它实际上是外资节目。

(三)贝塔斯曼集团(Bertelsman)

贝塔斯曼集团是德国的企业,也是世界上最国际化的媒介集团。它进人中国市场主要有两个模式。第一个是书友会模式。与中国科技图书公司合作成立中国第一家“贝塔斯曼书友会”,目前已拥有150万会员,号称中国最大的图书俱乐部。第二个模式是,与中国本土出版社出版期刊或图书。其中有《车迷》、《车》、《父母》。

这是三大传媒巨头进入中国市场的大致情况。它告诉我们:在一些我们喜闻乐见的电视频道背后,在一些杂志图书背后,其实是国际资本在主导。国际化对中国传媒市场、报业市场来说,都并不是一个遥远的话题,而是一个活生生的事实。

四、范围化(集团化)

在传媒公司扩张的过程当中,规模经济已经不能满足它的欲望。为了进一步扩大经济收益,它就要占领更多、更大的市场,就要发展媒介范围经济。

这里有两个概念:规模经济和范围经济。

规模经济,是指某一个媒体的通过规模扩大而实现的经济。比如都市报发行量达到60万份以后,每年广告收入可以实现3亿元;发行量达到120万份以后,每年广告收入可以达到6亿元,这就是规模而带来的经济。

但是,当都市报发行量达到160万份的时候,它的广告可能仍然只有6个亿,或者多一点。由于边际规模没有实现应有的边际收益,都市报就觉得这个规模没有意义,无法实现自己成为中部地区第一都市报的战略目标,或者无法实现湖北日报传统集团第一子集团的目标,它就考虑创办《大武汉》,甚至还可能拍电影、成立楚天都市出版社,这样,它就有了多个产品生产线。它的经济来自于扩大的经营范围,我们就叫它范围经济。

范围经济是报业发展到一定阶段后必然要出现的现象,也是传媒产业的重要特征。

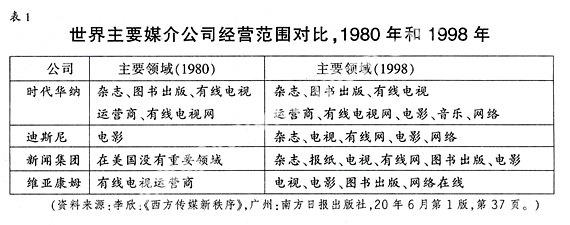

请大家看这张表。世界主要传媒公司随着市场经济竞争的加剧,以及市场边界的扩大,都在走范围经济的发展道路。(见表1)

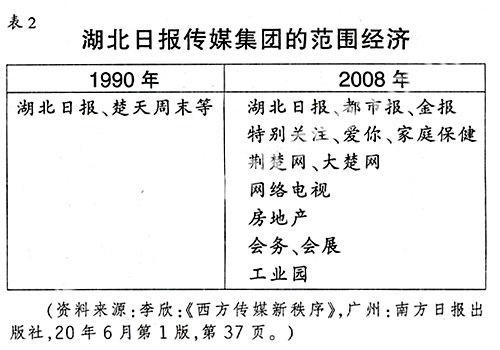

近几年,湖北日报传媒集团发展迅速,也是走的范围经济的道路。(见表2)

范围经济既有横向并列的形态,也有一种纵向延伸性的形态。即媒介公司可以凭借核心竞争力,根据市场竞争的变化,迅速形成系列化产品竞争优势,进入相关领域参与竞争。

五、专业化

不同形态的媒体有不同的特质。电视的特质是娱乐。超级女生之所以走俏,它就是把电视的娱乐功能发挥到了极致。所以,电视屏幕上,充斥着俊男靓女,其受众主要是“老人、妇女、小孩”。

可是一个反常的现象是凤凰卫视。它有美女,但男士的表现也很优秀,他们有的是中老年人,形象可观赏性不高,但他们对新闻事件及时精辟的解读受到了受众的极大关注,获得了巨大的品牌影响力。原因在哪里呢?

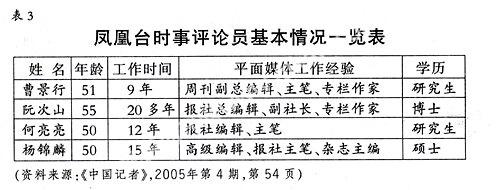

专业化是一个重要因素。下面这张表,是凤凰卫视评论员的专业背景。大家可以看到,都非常资深、专业。(见表3)

1专业决定传播来源的可信度。

评论是一项极富挑战性的工作。它要求评论员必须具有深刻的新闻洞察力、独到的新闻视角、较高的理论功底和透过错综复杂的社会现象把握问题实质的能力。在人们的日常认知中,年长者经历长期职业历练,无论从阅历还是从经验上讲对新闻事件的解读和评论都技高一筹、值得信任。

一方面,是他们的年龄与阅历所锤炼出来的思想厚度散发出的独特魅力,一种文化的积淀;另一方面,关于老人是高可信度传播来源的“刻板印象“的心理认知,影响了观众态度中的情感和行为成份,从而使他们更倾向于接受老年时事评论员的意见和观点。

此外,凤凰卫视的时事评论员都具备多年的平面媒体工作经历,一定程度上历练了他们新闻的敏感性、思想的深刻性、逻辑的严密性和评论新闻事件对新闻尺度的准确把握和判断。

2专业决定传播效果的权威性。

根据传播学劝服效果理论,传播者的信誉度越高,越容易使受传者的态度发生改变。信誉度最主要的成份是专门知识(或专家身份)和超然态度

(指不借说服别人来扩大自己的影响)。评论员的权威效应抑或知名度,直接决定着评论传播效果的好坏,权威效应即以评论者的威望、信誉所产生的权威力量来支配和影响他人的效应,智慧权威(知识权威专业权威)是其中最重要的组成部分。

从学历上可以发现,凤凰的时事评论员学历层次都比较高,曹景行、何亮亮拥有研究生学历,阮次山是博士。与此同时,他们都对某一领域有深入研究。如何亮亮是一名海内外卓有影响的国际关系问题专家,侧重研究中国外交、军事、俄罗斯和东北亚事务;说话结结巴巴的阮次山有着20多年的专栏作家经历,他以文章为通行证,与世界名人政要进行深入交流与访谈。这些时事评论员都是从学者转型到资深报人,从文章背后笔墨骁将转型到荧屏当中的。丰富的积淀,使他们能够在节目中旁征博引、触类旁通。

3专业决定价值判断。

新闻传媒每日每时都面临着两种判断:一是事实判断,二是价值判断。事实判断的结果是将新闻事件写清楚、写准确、写全面、写系统。而价值判断是根据不同的目标人群,将各种相关的资讯实现深度的分析、整合,并在此基础上为客户提供意见、解释、见解和见识。信息时代人们需要新闻,但更需要对新闻的解读。如果说前一点是所有传媒都应具备的基本功,而这后一点则是主流传媒的特质所在。主流传媒的价值就在于为受众整合、梳理看似杂乱无章的资讯,为人们提供有序而冷静的观察与分析。所谓强势传媒社会影响力的大小已经不再是看谁拥有更多勤奋的编辑记者,而是看谁对于资讯的分析按合能力强。谁对于资讯的分析整合能力强,谁就拥有更多的社会话语权及传媒影响力。凤凰卫视评论的力量就在于每天做出价值判断。

4专业决定议程设置能力。

正如人们观察到的:世界大事发生在哪里,凤凰卫视的记者采访就到哪里,同时评论的话题就转移到哪里。地球是它观察的对象,历史是它评论的坐标。因此,它的话题既有时效性,又能展示历史发展的特点。如果说它的新闻是在记录历史的话,那么,它的评论就在分析历史。它的观点成为人们评价全球时事的重要参照。

事实上,正如集中化、主流化、范围化是报业发展的发展规律一样,高度专业化也是报业发展的必经阶段,

李普曼在1931年发表的论文《两次革命》中说,所有国家的报业都会自然地经过如下阶段:1、政府垄断阶段;2、政党控制阶段;3、由大众化报纸开创独立报纸阶段:4、新闻事业高度专业化阶段[在美国始于第一次世界大战以后]。

在我看来。主流化阶段,也就是新闻事业高度专业化阶段。党报转型在一定程度上是向高度专业化转型。

专业化两个方面的内涵。

(一)人力资本的专业化。

在市场经济成熟的国家,报纸内容的产品普遍比较精细和专业。在这背后,是人力资源的专业化配置。

在美国主流报纸,从事新闻采写的记者大体可以分为三类:

(1)一般任务记者:其报道范围很广,写作题材不受限制;

(2)专职记者:以采访特殊的政府部门为职责;

(3)专业记者:经过培训从事商业、科学、金融、城市問题、军事等专门领域的报道。

可以看到,后二者其实都属于专业化的范围。这对于党报的专业化很有借鉴意义。

(二)新闻专业技能和相关知识的专业。

因为新闻记者每天都在面临政治、经济、社会、文化、国际等方方面面的问题,怎么判断新闻价值、怎么呈现新闻价值,需要专业能力来支撑。

《纽约时报》在美国的发行量并不是最大的,但它创造了世界报业的两座高峰:一是设置美国舆论话题,是影响美国的第一质报;二是它的赢利能力,每年广告超过10亿美元。全美仅此一家。它是“好新闻带来好生意”的样板。

其中,最核心的竞争力是专业能力。精准的价值判断和价值表达。

我想把两件事联系起来分析。一是1997年8月31日戴安娜因车祸死亡,二是200t年,恐怖分子袭击纽约世界贸易大厦,即“9·11”事件。这两个事件,都是世界性新闻。

可是,对戴安娜王妃因车祸身亡这一世界媒体的重要新闻,《纽约时报》只是在头版头条发了一个不太起眼的单行标题:《戴安娜在巴黎死于车祸》,这与当时美国多数大城市日报的头号大字标题、整版报道形成鲜明对比。

与此相反的报道是,当“9·11”事件的第二天,2001年9月12日,《纽约时报》在头版采用了其历史少见的特别大字号标题:《美国遭到攻击》。后面还有几十版的详细报道。

《纽约时报》为什么要这样做呢?这是因为《纽约时报》对新闻事实的价值判断有自己的标准和高度。他们认为,戴安娜的确是一件需要向受众告诉的重要事件,但它的社会意义仅仅只是一个美丽、亲民的王妃之死而已,甚至是因为绯闻而更加有名。它对世界政治、经济、文化并没有产生什么影响。因此,它只是一个事件,而不是历史。

而“9·11”就不一样。它使美国的外交政策、国家安全理念和政策、使美国与世界大国的关系等都发生重大变化。比如,中美关系就因为“9·11”事件后中国及时给予支持,而使中美关系走上相对和谐的道路。可以说,“9·11”改变了世界格局。因此,不仅仅是一个恐怖袭击事件,而是一个历史。

《纽约时报》对“9·11”事件新闻价值的判断和新闻价值的呈现方式,为美国媒体对“9·11”事件的报道定了基调——正如它在二版所开辟的专栏所道明的:“国家遇到危机”。这样一种清醒的价值判断,是对国际政治格局清醒认识的结果,也是新闻技能高超的结果。二者合一,就是我们强调的高度专业化,也就是《纽约时报》的核心竞争力。

所以,在专业化阶段,咨询传播的优势地位会相对降低,只有分析和判断是别的媒体所不可分享的。提升专业化水平,媒体才能够实现差异化竞争,才能占领市场不可克隆的制高点。

《华尔街日报》也是专业化的典范,但它的专业化体现在另一方面,即以经济研究为依托,搞好专业报道。这一特征,在C叠集中体现出来。也是该报的核心。属于最有卖点的部分。一般情况下有18个版,其版面结构是:

1、纽约股票交易所综合交易:2、美国证券交易所综合交易;3、道·琼斯平均指数;4、纳斯达克国内市场收益;5、投资基金;6、对冲基金;7、期货期权;8、国库券发行、外汇汇率等。

因为专业的解释与分析,《华尔街日报》成为“诚实的金融家、好的投资者、可敬的经纪商和遵纪守法的投机者之友”,成为“生意人的圣经”。

大众化报纸需要不需要专业化呢?需要。

以都市报为例。这是都市报某一天的头版。有三点感受:1、头版封面化、导读化:2、图片标准化:3、图片选择典型度高。

抗震救灾以后,我们集团记者在全省各地演讲,可以说是情动荆楚。

像这样的头版,在我们集团媒体,《湖北日报》、《金报》、《特别关注》等报刊中,经常可以见到。这正是它们获得市场竞争力的重要原因。

总之,报业进入精耕细作的时代,相当程度上就是专业致胜的时代。

从专业的视角、用专业的工具,为公众梳理纷杂的信息,帮助读者认识新闻事实背后深层的意义,提升读者的认知境界。这是一种更高层次的读者需求。谁能够满足这种需求,谁就能够锁定读者。

六、结语

当前报业发展的现状与趋势,主要是五点:

——从产业发展的角度:集中化;

——从受众结构的演变:主流化;

——从市场竞争的地理范围:国际化:

——从媒介公司扩张:范围化;

——从媒介的产品生产要求和记者编辑的职业要求:专业化。

“五化”告诉我们,报业的产业环境发生了根本性的变化。最要害的变化是:由人人受益转变为你赢我输。它要求我们:

1提升办报理念,对我们集团而言,就是要把“责任造就公信力”的办报理念落到实处。提升报纸的观念竞争力。

2树立新闻产品的销售意识,把“供给——需求”、“消费——满足”理念植入到我们工作的每一个环节,当好内部企业家,提升报纸的市场竞争力。