由背叛引发的威胁

哈罗德·品特被公认为20世纪后半叶英国戏剧最杰出的代表。他独特的戏剧风格已固定为一个形容词“Pinteresque”(品特风格的)被收录在《牛津英语词典》中。2005年诺贝尔文学奖授予品特,奖励他“在作品中揭示出隐藏在日常闲谈之下的危机,并强行打开了受压抑的封闭房间”。

国内学者将品特戏剧概括为“威胁喜剧”,主要从威胁或荒诞的角度对作品加以分析。然而品特戏剧中的威胁感从何而来,威胁体验在戏剧中如何展现等问题尚无进一步研究。作为现代派剧作家,品特不同于贝克特,他将荒诞派的主题和表现手法进行具体化处理,让戏剧回归生活,因此被称为“洗漕剧”,而且品特在创作中也反对从概念出发的。这种具体化的方法正是本文探寻威胁感具体来源的方式。

一、情节安排

一些学者认为品特戏剧情节变幻不定,是其作品荒诞性的一个体现。然而,将品特的大量剧作逐一分析、集中归纳后,发现在这些变幻不定的情节背后都潜藏着一条隐线。用这条隐线将这些看似变幻不定甚至有些突兀的情节串联起来,原本荒诞的情节变得可以理解和接受了;也正是因为这条隐线的存在,才将戏剧导向看似意料之外的结局。这条隐线就是“背叛”。对于品特的“威胁喜剧”而言,“背叛”是“威胁”的根源,也可以说是一种具体的威胁。

本文选取品特戏剧早、中、晚三个时期的典型作品,从情节安排上分析背叛因素的具体体现。

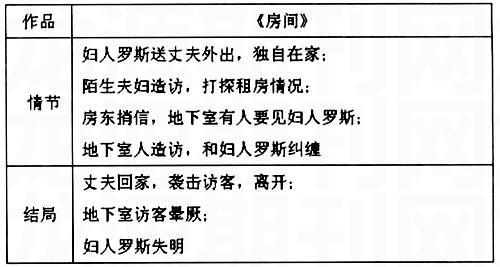

1、《房间》——早期作品

《房间》是品特的第一部戏剧作品。剧中人物努力捍卫自己的利益,对外界的威胁极端恐惧,但终究无法躲避被侵入的结局。品特戏剧正是沿着这样一种令人恐惧却又不可避免的“威胁路线”,形成了独有的风格。对于本剧的结局,论者多以“荒诞”作为解释,但笔者认为这样的结局恰恰是由情节中的“背叛”引发的。丈夫之所以对地下室访客大打出手,正是因为在他看来,访客的出现引发了妇人罗斯对夫妻感情的“背叛”。对此,我们可以从更加微观的角度——戏剧语言和戏剧动作两方面来分析。

(1)从语言上看,在前三组情节中,语言没有完成交流的任务:在罗斯夫妇同时在场的时候,罗斯絮絮叨叨,丈夫沉默不语,两人在语言上形成极大的对比,信息单方向地发出而无任何反馈;在罗斯和陌生夫妇以及房东的对话中,经常是答非所问。只有在最后一组——罗斯和地下室访客(赖利)之间,语言恢复了语言的意义,两人彼此合作,在对话中进行了信息的交流。

赖利:我给你捎个口信儿。

罗斯:捎什么?你能给我捎什么口信儿,赖利先生!我不认识你,没人知道我在这儿,我也不认识任何人。你以为我好说话?是吗?噢,你趁早儿算了吧!算了吧,我受够了,你不仅是个无赖,而且是个瞎了眼的无赖。你可以顺着来路走回去。(停顿)什么口信儿?谁让你带的口信儿?谁?

赖利:你父亲希望你回家。

罗斯:家?

赖利:是。

从中我们可以看出,罗斯在现在这个地方租房居住,没人知道她,她也不认识任何人,她完全没有料到来客会打破她的宁静生活。这个来客是要说服罗斯和他一起离开这里,也就是说要把罗斯从她丈夫身边带走。这便是该剧的隐线——背叛。罗斯与丈夫感情疏远冷淡,而这个来客却能引起她情绪的巨大波动,他和罗斯的关系非同一般,或许他们之前就有着感情纠葛。罗斯和访客的对话中,其实已经暗示着背叛得以发生的背景。

(2)从戏剧动作来看,剧中人物都是拉窗帘、倒茶之类简单的动作,人物之间没有任何肢体接触,甚至是夫妻。而仅有的一次温情接触却恰恰发生在妇人罗斯和地下室访客之间:“她用手抚摸着他的眼睛、脑后、鬓角”。这样的举动在归来的丈夫看来,分明是一种背叛。也正是这种肢体接触,预示着罗斯在丈夫和地下室访客之间,已经做出了选择。这种对丈夫的背叛,将剧情导向了突如其来的暴力结局。

同属品特早期作品的《微痛》、《看管人》、《送菜升降机》等同样也都暗含了背叛的情节。

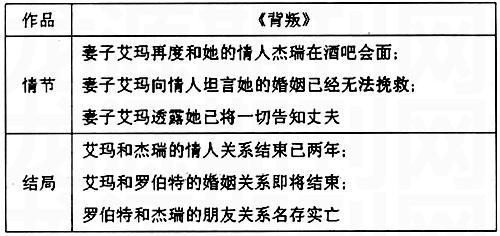

2、《背叛》——中期作品

该剧展现出一个复杂的三角情爱关系,集中体现了品特关于“背叛”问题的精妙设计和深刻思考。剧中三个人物的生活都由于背叛而遭受破坏。首先是情人关系。艾玛和杰瑞两人曾经有过7年的私情,而分手仅两年,这对昔日的情人已经变得陌生,他们现如今的隔阂就是对曾经亲密感情的一种背叛。第二种是夫妻关系。艾玛发现丈夫罗伯特背着她也有情妇,情夫杰瑞也有自己的妻儿,剧中的三个人都背叛了各自的婚姻。第三种是友情关系。杰瑞曾是艾玛丈夫最好的朋友,在他为这对夫妻当伴郎的那一天,毫无保留地向朋友的新婚妻子表示倾慕之情,继而成为她的情夫;而罗伯特也背叛了他的好朋友,因为他早已经知道了这些私情,但几年来一直装作毫不知情。这对“最好的朋友”彼此隐瞒了最可怕的背叛。品特在这出戏剧中,将情人之间、夫妻之间、朋友之间的背叛糅合起来,背叛在这里内化为了生活的一个部分。可以说,这出戏剧是品特集中讨论背叛关系的作品,背叛情节已经从原先的隐线,逐步浮出水面,成为品特渲染日常生活危机的主要方式。

该时期的《收集证据》、《归家》、《风景》、《往昔》等都在作品中用感情背叛来“强行开启受压抑的封闭房间”。

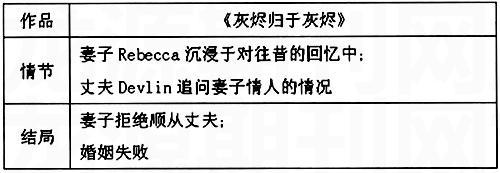

3、《灰烬归于灰烬》——晚期作品

在品特的后期创作中,虽然他力图转向现实主义表达自己的某些政治看法,但是仍不免会回到我们所要讨论的“背叛”因素。戏剧所展现的妻子和丈夫谈话的场景,曾经的伤痛并不是他们想要探讨的,话题得以进行的关键在于丈夫对妻子早年情人的追问。丈夫Dev-lin对妻子的情人充满了好奇,竭力想从妻子那里得到那个男人的具体信息,包括他的长相、工作,想知道自己和情人究竟谁先出现在妻子的生活中。情人的出现,再次将品特的剧作导向了“背叛”的框架。不论这个人在时间和行为上是否介入了他们的婚姻,却成为横亘在夫妻感情之间的巨大障碍。妻子Rebecca将全部的感情都倾注在这个情人身上,在她看来,除了这个情人没有人爱她,没有人称自己“亲爱的”,她甚至接受不了丈夫对自己在称呼上的亲昵。她在回忆中沉醉,怀念情人对她的虐待,向丈夫描述情人对自己施于的暴行,但当丈夫模拟这一幕的时候,她却拒绝做出曾经顺从的反应。她对过去念念不忘,无法全情投入现在的生活,如此行尸走肉一般的生活就是对婚姻的背叛。此外,在夫妇两人的对话中,还穿插着他们对妻妹婚姻状况的议论。带着两个孩子生活的妻妹,拒绝接受曾有二心的丈夫,他们的婚姻注定走向结束,而原因就在于背叛。生活中只有一个一个的结束,从结束到结束,从灰烬归于灰烬。这种对于背叛的无奈,体现出了一种悲凉的生活态度。

二、角色设置

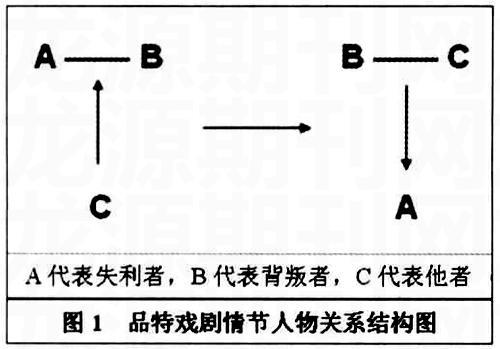

基于上述对戏剧情节的分析,可以看到品特经常将人物面对的各种危机具体成一种“背叛”,并使用“背叛”来改变情节的走向,形成戏剧冲突。与之相形共存的是在戏剧角色设置上的特点。剧中角色相互牵连,里现出复杂的利益权力制衡状态。随着戏剧情节的发展,角色的地位发生了根本性的变化,“揭示出隐藏在日常闲谈之下的危

机,并强行打开了受压抑的封闭房间”。品特戏剧中的角色,可根据情节划分成三类,“三”是品特戏剧角色的基本构成要素,为行文方便而用A、B、C分别表示,下面举例说明。

第一,正好安排了三个角色的情况。例如《微痛》,剧中人物有丈夫爱德华(A)、妻子弗劳拉(B)、卖火柴的老头(C)。开始的人物关系是:房屋中丈夫(A)和妻子(B)幸福生活,房屋外行为怪异的卖火柴老头(C)是一个让人不安的角色。在戏剧结束时,B和C的位置互换,精神崩溃的丈夫拿着托盘被赶到门外,而老头则被留在家中。戏剧的结尾和开头呈现出一个无限的循环怪圈。从角色位置的变换中,完成了品特所要传达的危机感,而且用的是一种强行开启的方式,让人物以及读者被迫接受。

另一出为广大读者所熟知的戏剧《看管人》中,同样也安排了三个角色:弟弟兼房屋看管人阿斯顿、哥哥兼房主米克、流浪汉戴维斯。在这出剧作中,人物之间的亲疏远近关系随着利益而多次发生了变化。从生活地点来看,阿斯顿把流浪汉戴维斯带回自己的房中居住,两人形成友情关系,则米克就成为一个外在的分子:从房屋所有权的角度看,米克雇用戴维斯,形成雇佣关系,阿斯顿便遭到朋友的背叛,成为利益的对立方;从结局来说,米克赶走戴维斯,背叛了雇佣关系,其原因是出于他和阿斯顿的兄弟关系。这三个角色,分别在品特的短剧中做了一次位置交换。背叛在这出戏剧中的三个角色身上反复上演,可笑且无奈。

另外,1966年创作的《地下室》、1968年的《沉默》以及1970年的《往昔》,包括上文提到的《背叛》,剧中角色都是三个,都在剧中用背叛的方式做着换位的游戏。

第二,剧中人物多于三个的情况。如《房间》,上场人物共有六人:丈夫伯特·赫德、妻子罗斯、房东基德、陌生人桑兹夫妇和身份不明的黑人瞎子赖利。其中三个核心人物:丈夫伯特·赫德(A)、妻子罗斯(B)和地下室访客赖利(C)。因为C的出现,B在情感上逐步远离A而亲近C,这就是该剧的主要情节。而另外三人实质上都是C角色的延伸:陌生人桑兹夫妇是C打出的心理牌,自信地预言罗斯目前租住的7号房将马上成为空房,可以转租给陌生的桑兹夫妇,这对夫妇的上场打破了罗斯的安全感;房东基德则是c的行动牌,通过他C得以和罗斯见面。

又如《归家》一剧中也有六个人物:一对从美国来欧洲探亲的夫妻,丈夫的两个兄弟、父亲和大伯。按照上面的方法划分,可以将人物整合成“丈夫、父亲、大伯(A)-妻子(B)-兄弟(C)”三组角色,其中的A组是传统思想派。妻子最终放弃循规蹈矩的生活而和放荡的兄弟们在一起,是这个家庭成员之间背叛关系的演变。稍后创作的《无人之乡》剧情基本与《看管人》类似,也是一个流浪汉试图获取在房中居住权的权利争斗,不同的是,这里的“看管人”不是一个,而是两个,分别从事务上和起居上照顾着房主,但他们自始至终都站在同一个立场之上行事,对陌生访客的询问也是交替进行,二人完美的配合使这两个人物宛如一人,在戏剧中共同充当着一个角色。

由此可见,在设置三个以上角色的戏剧中,人物可以通过整合形成小的利益集团,为“背叛”创造条件。

第三,剧中人物少于三个的情况。比如《风景》,剧中有两个人物,五十出头的达夫(A)和四十大几的贝丝(B)。两人交替的独自构成了全剧的内容,生活在同一屋檐下,却没有对话只有独白,足以证明两人内心是彼此封闭的。从B角色断断续续的述说中能够探其原委,原来阻隔现实中交流的是深藏在她内心的爱人,这便是隐藏的角色C。再如《送菜升降机》。场中人物只有两个杀手A和B,在地下室等待上级的命令。两个杀手被幽闭在一个古怪的地方,形成一种共事合作关系。在隐形上级C的命令下,那个爱提问题的杀手便成了同伴枪口的标靶。

场上人物少,并不意味着戏剧冲突少。在这种情况下,那个“隐形人”起到的作用是不容忽视的,要么是造成现实隔阂的原因,要么是决定结局的力量。也正是这个隐形角色的存在,使得角色设置重归三人物模式。

综上所述,品特戏剧在角色设置上经常构建人物的三角模式。如果人物多于三个,根据利益实现角色的整合;当人物少于三个时,便会在剧中增设一个并不出场但却左右场上具体人物的“隐形人”。这种“三角模式”便于形成对峙,引入背叛因素,利用人物地位的变化,营造隐藏在日常生活中的威胁感。

三、小结

情节安排和角色设置在戏剧创作中是相辅相成的,本文将两者分开论述是想从两个角度来挖掘品特戏剧隐藏在威胁背后的因素,并从中归纳出品特戏剧情节人物关系结构图(详见图1)。

在戏剧开始时,C相对于A和B而言是他者,让人不安,是隐藏在日常生活中的危机;在戏剧发展中,C强行打开了封闭的空间,逐渐介入到A和B的关系之中;在戏剧结尾时,C不再是他者,A作为失利者受到排挤,C和A地位得以转换的原因在于B的背叛。可以说,品特戏剧很多都是这种思路:情节上以背叛为隐线,角色上突出“三角模式”。

这一惯有思路并不代表品特戏剧是千篇一律的。品特认为人物不是作者观念的代言人,作者也没有权力通过人物来控制观众,从而貌似合理地把自己的观念强加在观众身上。正因如此,品特让自己和观众处在相同的“无知”情况之下,一起经历房中即将发生的变化。在一次采访中他说:“故事不是很早以前就开始了,而是在大幕拉开的一瞬间开始的。”在这样真实、自由的创作理念引导下,戏剧回复到一种生活化的状态。品特的戏剧是在捕捉生活,而一个个的生活场景,却不受人力所为的指向同样的真实——威胁。

生活中有着无法躲避的威胁,而这种威胁,正源自于无法逃离的背叛。背叛越是贴近生活,越能体现威胁的压力。背叛所撼动的是生活的根基,所指涉的是生活中随时可能出现的“他者”,个体总是在和“他者”的对决中演绎成败(A),总是在“他者”的引诱下背离轨道(B)。可以说,威胁是从外在感受上去把握,而背叛是从内在关系中来解析品特剧作。

作者简介:

仲晴晴(1981-),女,生于贵州都匀。陕西师范大学文学硕士;研究方向:外国文学与比较文学,现为陕西警官职业学院助教。