关于高职教育课程教学方法的改变对教学效度影响的研究

吴 畏

[摘要]本文以广西电力职业技术学院2007级高职电子技术专业A、B两个班级为实验对象,以教学实践方式来研究高等职业教育教学方法的改变对教学效度的影响,以期得出职业教学改革后的理想效果。

[关键词]能力训练知识传授教学改革效度

知识的培养和能力的培养是相辅相成的,不仅应重视与技能相关的基础理论知识的学习,也应重视能力上的训练,将看似矛盾的二者在课堂上统一起来。这就需要改革传统的以教师为主体的教学方法,以学生为主体,让学生自己动脑和动手进行实际操练。笔者试图以教学实践方式来研究高等职业教育课程教学方法的改变对教学效度的影响。以期得出职业教学改革后的理想效果。

本次研究的被试对象是广西电力职业技术学院2007级高职电子技术专业的A、B两个班级。其中,A班37人,B班42人。均为应届高中毕业生,参加全国统一高考后被录取;高考分数在300~520分之间,分数高低很不均

衡,但新生分班的原则是高低分搭配,因此各班的高低分学生人数基本一致。但是,为了使本次实验满足随机性的要求,笔者分别从这两个班级中随机选取30人作为被试对象,这两个班级的教学课程、教学进度、教学环境、授课教师等条件均相同。以下就与研究方法相关,并能影响实验效果的几个问题进行详细说明分析。

衡,但新生分班的原则是高低分搭配,因此各班的高低分学生人数基本一致。但是,为了使本次实验满足随机性的要求,笔者分别从这两个班级中随机选取30人作为被试对象,这两个班级的教学课程、教学进度、教学环境、授课教师等条件均相同。以下就与研究方法相关,并能影响实验效果的几个问题进行详细说明分析。

首先,对这两个班级的内在效度进行分析。由上述条件可以看出,这两个被试对象的内部和外部条件都是一致的,因此,该研究具有良好内在效度,其结果能够被合理有效地解释。

其次,再看看外在效度的情况。外在效度是指研究结果能被推广到其他总体条件、时间和背景中的程度。内在效度是外在效度的先决条件,如果结果不能被解释,也就不大可能进行推广。由上述条件可以看出,此研究方法具备较高的内在效度,只要一些条件得到满足,例如,办学条件、被试对象的年级以及被试对象的学习背景基本一致的话,就可以把该研究成果进行推广,从而达到较高的外在效度。

最后,还需考虑教育研究的信度问题。信度即研究的可靠性,是指在给定的相同条件下,收集资料、分析和解释能在多大程度上保持一致。例如,多人收集资料时,收集人之间能否达成一致。信度是效度的一个必要保证。由上述的条件可知,该研究是在相同条件下,由同一人收集资料、分析和解释结论,可以确保整个操作过程有很高的可信度,因而该研究具有必要信度。

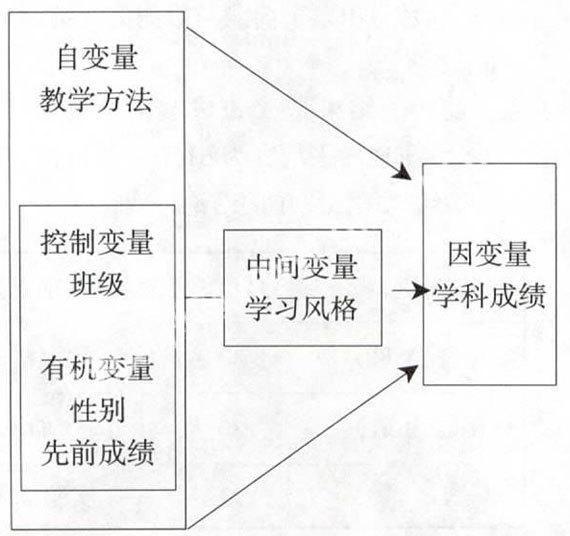

本研究中有关变量类型的关系如下图。

本次教学研究的目的,是要通过两种不同教学方法的比对,从学科成绩的效果来推断哪种方法更好,因此,教学方法为自变量,而学科成绩是因变量,自变量的改变,直接决定着因变量的改变。另外,还有许多其他的变量如有机变量、控制变量、中间变量等也会对因变量的结果产生影响。有机变量是用来表示研究中个体的先天特征或实验前的个体特征。它不是一个随机分配到个体中的变量,而是先前就已经固有的。显然,有机变量也会对因变量产生影响,但是,其不是影响因变量的主要因素。控制变量不同于起主要作用的自变量,它的效果可由研究者控制。班级是由研究者自行选定的,实验班级的不同。当然也会对因变量产生不同的影响。但这种影响

并不主要的。最后是中间变量。中间变量也称为无关变量,它的存在可以推断。但是不能够控制或测量。如果它存在着影响,那它的影响也只能从研究自变量与因变量的关系之中推断出来。譬如,被试个体的学习风格就是一种中间变量。从一般意义上来说,中间变量的存在会对其他变量的效果解释产生不利影响。但是。如果我们直接从研究的因果关系上看,它无法对因变量产生直接的、较显著的影响。

并不主要的。最后是中间变量。中间变量也称为无关变量,它的存在可以推断。但是不能够控制或测量。如果它存在着影响,那它的影响也只能从研究自变量与因变量的关系之中推断出来。譬如,被试个体的学习风格就是一种中间变量。从一般意义上来说,中间变量的存在会对其他变量的效果解释产生不利影响。但是。如果我们直接从研究的因果关系上看,它无法对因变量产生直接的、较显著的影响。

综合有关变量内容所述,在教育研究中,必须把握的关键点主要有两个:一是准确把握控制变量和有机变量。这主要取决于被试对象的随机性,从上述两个试验班级的条件看,它们是满足随机条件的。二是准确把握自变量。自变量的把握,是关键之关键。两种不同的试验教学方法,应有明确的、本质上的区别,以利于结论有效度的解释。

当然,对于中间变量,在对研究效度进行解释时候,可以有选择地考虑它的影响。

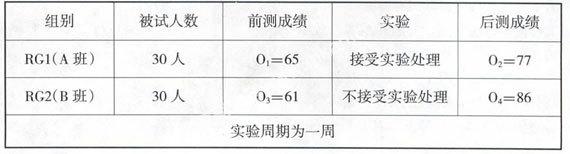

此次教育研究是实施前测一后测控制组设计方法,前测是指在实验处理之前对被试对象进行的测量或测验,后测则是指在实验处理后进行的测量或测试。从最简单的形式来看,它包含两个组。即一组接受实验处理,另一组则不接受实验处理。图示如下:

RG1 O1X O2

RG2 O3- O4

其中,RG表示随机组别;O的下标为奇数的表示为前测,下标为偶数的为后测;x表示接受实验;—表示不接受实验。

以下是针对电子装配实训课程以及上述被试对象进行专门设计的一项实验,分为不接受实验处理和接受实验处理两大部分来阐述。这门课程为期一周,共28课时,主要学习内容是“单向晶闸管调光电路”的装配。要求学生主要掌握如下几项内容:电路的基本工作原理、元器件的识别与测量、电路的焊接装配以及电路的调试。

不接受实验处理的基本教学内容如下:(1)元器件的介绍及电路的基本工作原理(教师讲授);(2)元器件的识别与测量(教师讲授和学生参与);(3)电路的焊接装配(学生参与和教师指导);(4)电路的调试(教师指导和学生参与)。

上述基本教学内容是采用传统教学步骤方式,即先讲清基本概念、基本工作原理,再动手实践。这样的教学方式,应用于以传授理论知识为主的普通高校是可行的,却违背了职业教育的培养能力的教学特点。

接受实验处理的教学内容如下:(1)元器件的识别与测量(学生先自行利用已学知识识别和测量,之后教师再有针对性的讲授和指导);(2)电路的焊接装配(学生参与和教师指导);(3)电路的调试(学生参与和教师指导);(4)电路的基本工作原理(教师讲授)。

上述内容是经过实验处理的教学方法,主要是改变了教学的次序,而实际的教学内容是保持不变的。区别主要在于:首先,给学生布置任务,即利用已掌握的知识,对元器件进行识别和测量,这样可以充分暴露学生对该课程的不知之处,然后。教师才有针对性地讲解元器件的识别与测量。其次,在未介绍电路工作原理之前,只给学生介绍有关焊接工艺方面的要求,让学生自行焊接电路,然后再进行调试。自己亲手完成的作品,能够产生如此“神奇”的效果,学生由此便会产生强烈的好奇心。最后,利用学生这种好奇心,教师再进行该电路基本工作原理的讲解,并解决学生在电路焊接与调试中遇到的一些疑问。如此一来,学生便会产生一种茅塞顿开的感觉,从而在注意力集中而又轻松的氛围下,掌握了技能

和知识。

教学方法经过这样的改变之后,其内在的效度将会发生什么变化呢?以下是相关的实验过程和结果分析。

本次教学试验,采用的研究方法是前测一后测控制组设计,其设计图如下:

随机分布前测后测

RG1组1 O130名被试接受实验O2

处理的教学内容(X)

RG2组2 O330名被试不接受实验O4

处理的教学内容(一)

周期为一周

前测题目的内容主要包括智商题和电学题两大部分内容,两个实验组的前测主要目的是,观察两组被试对象在IQ以及电学基础知识两方面的水平差异,并以此作为后测结果的分析依据之一。经过实验,得出以下前测与后测的成绩。(如下表)

前测的结果是A班成绩平均分为65分,B班成绩平均分为61分。从这两个分数可以得出简单的结论,就是A班的IO以及电学基础知识水平的前测分数较B班略高出4分,考虑到一些偶然因素影响,可以认为两个成绩持平,即两个被试对象的IQ和电学基础知识水平基本一致。

经过一个学期的教学,A班采用原有的不接受实验处理的教学内容教学,而B班采用接受实验处理的教学内容进行教学,最后的后测成绩为A班平均分77分,B班平均分86分,后者比前者的成绩高出9分。而前测的两个实验对象水平基本一致,甚至A班的前测成绩还略高于B班。由此可以看出,采用接受实验处理的教学方法进行教学,其内在效度是较高的。

综上所述,可以得出如下结论:

首先,现今社会需要大量的技能型人才,报考高职院校的学生,大部分也是基于这个社会需求而来的,因此,他们对技能学习的渴望程度高于对理论学习。此为内因。

其次,本次教学过程的改变,主要是把最能体现学习成就感的产品实物。交给学生亲自动手制作,之后再把理论知识融入其中,这样,在整个教学过程中,学生能始终保持浓厚的兴趣和好奇心,此为外因。

再次,上课之前,必须给学生制定出一个任务,要求其完成。如果学生无法完成,则再围绕该任务进行教学,以学生为主角,教师为配角的方式开展。

最后,这个实验的外在效度还是较高的,可以推广至其他科目的教学当中。

——与非适应性回归分析的比较