几番“两”字识“精灵”

戚成林

当代作家舒乙的随笔《都市精灵》是苏教版义务教育课程标准实验教科书《语文》八年级上册“人与环境”主题单元的一篇课文。文章描述了若干幅大都市中人与动物精灵同生共处的画面,主旨鲜明地提出了都市中人应当与鸟、鱼、兽共处的观点,表达了优化生活环境的强烈愿望。文章语言韵味悠长,形象生动,情理兼美,具有鲜明的特色。“人与环境”虽然仍然是人类所面临的热点、难点问题,但以此为立意文学的作品,对于八年级学生而言已属屡见不鲜,难以激起他们的阅读兴趣,更遑论严肃思考了。如何让学生更有兴致地走进文本,识得“精灵”所寄予的深意?我在教学这篇文章的时候,在切入角度上进行了新的思考——紧扣“两”字组织教学,几番“两”字识得“精灵”真正意蕴。

一、设计思路呈现

【环节一】感知“两种生存状态”

1.讨论:文章的标题是《都市精灵》,这里的“精灵”是指什么?

讨论明确:指生活在都市中的鸟、鱼、兽等动物。

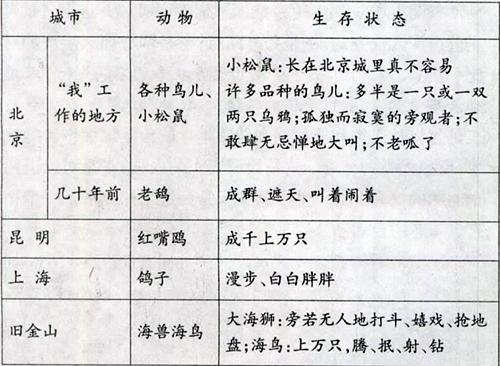

2.寻读课文,思考讨论:文中提到了哪些动物?它们在都市中的生存状态分别是怎样的?请结合具体内容说一说。

列表辅助讨论:

(列表讨论,既理清画面,又为下面的教学环节作铺垫。)

3.归纳:讨论时寻读文中描写小动物生存状态的句段时,语气中流露的情感是起伏变化的。为什么呢?

[引导学生归纳都市动物的两种状态:一种是孤独而寂寞、呆滞而恐惧(读出同情、惋惜、沉思);一种是自由而惬意、活泼而本色(读出活泼、惬意、敬佩)。]

【环节二】研究“两个层面对比”

1.讨论:同样是生活在都市中的动物,你是如何感知到它们生存状态的差异的?

在讨论中梳理两个层面的对比:

(1)时间层面:北京城今昔的对比。

(2)空间层面:①北京与昆明、上海、旧金山等城市的对比;②“我”工作的行宫“有幸”见到动物,与北京城其他地方动物“元气大伤”的对比。

2.赏析:对比的作用。

讨论明确:萃取典型画面,形成鲜明对比,启人深思,为议论张本……

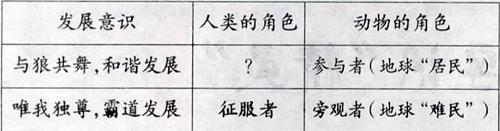

【环节三】思辨“两种发展意识”

1.组织探究:对于城市应该给“精灵”怎样的位置,作者的观点是什么?他为什么这么看?

(朗读领悟第6自然段、第11、12自然段中议论性的句子。)

2.延伸思辨:从前面的讨论中我们已经深切感受到,一个都市缺失了“精灵”,无论对动物还是人类本身而言都是一种悲哀。有人说“发展才是硬道理”,也有人说“发展不能不讲道理”。那么,人类追求自身发展的过程中,应该如何摆正“硬道理”、“讲道理”的关系呢?

(组织学生思考辩论,为使辩论紧扣文本,不至于过分散逸,可出示下面的表格辅助讨论。)

3.献计献策:为人类走出两难困境找对策。

角度:以“都市精灵”的口吻表达。

【环节四】感受“两种生活质量”

1.延伸探究:刚才我们以悲悯的心态探究了都市动物的生存状态,其实我们的潜意识中仍然把自己看成凌驾于万物之上的地球主人。其实,处于不同生活质量状态、形成鲜明对比的难道只是都市动物吗?

引导学生寻读写人的感受和状态的句子,体会不同的生活质量状态:

失“精灵”:“孤城寡人”、惋惜、“幸事”难逢……

有“精灵”:“与狼共舞”、骄傲、一看好几个钟头、一大享受……

2.课堂感言:角度一,围绕主题谈感受;角度二,围绕“随笔”谈收获。

二、设计意图谈

以上设计,在实施过程中收到了良好的效果,学生思维的活跃度、深刻性都达到了良好的状态。这个设计,也包含着我对语文教学的一些粗浅的认识。

认识一:语文阅读教学要精选切入路径。

学生是阅读的主体,阅读教学的设计起点应该是思考如何激活学生的思维。而激活学生的思维,通常有两条路可走:一是调动学生与课文情境相类似或相关的生活积累、知识积累,让他们用甜蜜回忆或联想荡起的感情涟漪,辅助他们自己走进课文情境;二是在他们依靠既有的阅读经验,对某篇文章的阅读路径作出程式化的猜测时,抛出让他们精神为之一振的新颖的切入路径,激起他们探究的兴趣。

在设计本文教学的时候,我试图打通的就是第二种切入路径。当学生大多在猜测老师可能用《一个真实的故事》等音乐配以震撼人心的图片导入新课时,我在课堂伊始却抛给学生一个问题:我和同学们一样,都已经读过《都市精灵》这篇文章,老师发觉这篇文章的构思行文的秘诀都藏在一个数字里,你能猜到老师发现的是一个什么数字吗?

正如克雷齐在《心理学纲要》中指出的那样,人们对外界的刺激有“趋新”、“好奇”的特点,新奇的东西才能唤起人们的兴趣,才能在新的视角、新的层面上发掘出自我本质力量的新的层次并进而保持它。这个提问所产生的陌生化效果,无疑为学生自主探究意识的形成和推进起到了促进作用。

认识二:语文阅读教学要紧贴文本飞翔。

有人说,语文阅读教学成功与否,就要看它引导学生浸润在文本语言情境中的时间有多久。我深以为然。《都市精灵》从立意上看,谈不上艰深,学生读懂它应该不会存在太大的问题。但这正是这篇文章教学的难点所在,因为“读懂”不等于“读通”,不等于心弦真的被拨动,所以轻易能懂未必是好事情。

如何让学生循着语言这条路径,去触及、领悟作者深深的感喟和期待呢?我的思路是:让学生在问题的引导下,层层深入地切入文本。比如,在“感知两种生存状态”这个环节中,我提示学生要结合具体内容来感受动物的生存状态,其用意就是让学生能深入文中那些描写画面的段落,去领悟作者藏在文字里的喜和忧,而不是满足于给出两个生硬的概念。再比如,在“感受两种生活质量”,我让学生寻读写人的感受和状态的句子,让他们由对动物生存状态悲悯式的感叹,升华到对人类失去动物伙伴后生存状态的反思,从而更深切地理解作者的期待。

认识三:语文阅读教学要有一点“胡说”精神。

据说学者胡适经常到大学里去讲演。有一次,在某大学,讲演中他常引用孔子、孟子、孙中山先生的话。引用时,他就在黑板上写:孔说、孟说、孙说。最后,他发表自己的意见时,竟引起了哄堂大笑,原来他写的是“胡说”。

这里的“胡说”,显然是“有独立见解”的代名词。语文老师在解读文本时,也应该有一点“胡说”精神。在备课过程中,我发现教参只是抓住“知识性强”、“趣味性强”“用词形象”之类的“小特色”详加解析。而我以为,这篇文章真正值得深入探究的,倒是另外两点:一是两方面多层次的对比手法(“两方面”是指“动物生存状态的不同”和“人类生活质量的不同”,多层次包括时间、地域、发展思维等);二是怎样从人类和谐发展和健康生存的角度理解作者的忧思,反思人类的行为。这篇设计真正的内核,正是对以上两个问题的探究,至于“两”其实只是为这个探究搭了一个稍有点新意的台而已。

E-mail:lili79928@163.com

编辑/李莉