集装箱海铁联运枢纽现状与发展策略

汤震宇

摘要在简要介绍我国集装箱海铁联运枢纽现状的基础上,对集装箱海铁联运枢纽的成本以及发展中存在的问题进行分析,从宏观管理、枢纽建设模式、海铁联运信息运作等方面,提出加快发展我国集装箱海铁联运枢纽的策略建议。

关键词集装箱;海铁联运;枢纽;换装作业

我国集装箱运输发展迅速,港口集装箱吞吐量连年大幅度攀升,2007年全国港口集装箱吞吐量突破1亿TEU,完成万TEU,连续5 a蝉联港口集装箱吞吐量世界第1。目前,我国港口集装箱集疏运主要由公路运输和水路运输承担,全国港口集装箱集疏运总量中,公路约占78%,水路约占20%,铁路约占1.5%。随着集装箱运输规模不断扩大,产业经济从沿海向内地加快转移,经济和社会发展又对节能减排提出更高要求,因此尽快提升铁路运输在港口集装箱集疏运中的比重,扩大集装箱海铁联运的运量,尤其是发展功能完善的集装箱海铁联运枢纽,已经成为促进我国集装箱运输进一步又好又快发展的紧迫任务。

1集装箱海铁换装

严格意义上的海铁换装,是将铁路车皮送到码头前沿,由码头岸边起重机直接将船舱内的货物吊起放入铁路车皮或将铁路车皮上的货物吊起放入船舱,即所谓的车船直取。我国港口在散货运输中曾较普遍地使用车船直取方式进行海铁换装,随着散货码头输送系统技术水平和设备通过能力的提高,大宗散货海铁换装逐渐淘汰车船直取方式,铁路装卸车作业移至码头后方堆场进行。对于集装箱海铁换装,国外在初级发展阶段有过采用车船直取方式的案例,随着集装箱船的大型化发展,集装箱码头作业效率不断提高,集装箱海铁换装不再考虑车船直取方式。

1.1集装箱海铁换装作业

目前,我国集装箱海铁换装作业主要有以下几种运作方式:

(1)“水—公—铁”A模式港口拥有集装箱码头,铁路部门在港口城市或周边地区的某个位置设立集装箱站场,但铁路集装箱站场与集装箱码头相距较远(几十甚至上百公里)。两者都能够为集装箱运输提供服务,若以港口城市为节点,需要经过很长一段距离的公路运输后,才能实现集装箱在港口码头与铁路场站之间的移动,完成水路和铁路2种运输方式间的转换。这种模式的典型例子有:上海洋山港区与上海芦潮港铁路集装箱中心站之间的集装箱海铁联运。

(2)“水—公—铁”B模式港口城市的集装箱码头与铁路的集装箱站场相距很近,有些甚至只被1条社会道路所分隔。由于集装箱码头和铁路站场内部使用的装卸设备只能在各自区域内作业,集装箱码头与铁路站场之间的集装箱运输仍需要由允许在社会道路上行驶的集卡或第3方运输企业完成。集装箱海铁换装管理与“水—公—铁”A模式相同。这种模式的典型例子有:深圳港盐田港区与平盐铁路盐田站之间的集装箱海铁联运。

(3)“水—铁”模式集装箱码头后方堆场铺设有铁轨,车皮进入码头堆场铁路装卸线后,由码头堆场的机械设备进行集装箱装卸作业。车皮交接在铁路部门设定的港口站进行,由铁路进出港口的集装箱班列抵(离)港口站,视作完成(开始)铁路段运输,而码头内部的铁路作业机车在港口站进行集装箱班列车皮接(送),便视作开始(完成)港口端换装运输。由于铁路装卸线已建在码头堆场,对铁路车皮的装卸车作业成为码头生产的组成部分,集装箱海铁换装管理与“水—公—铁”模式显著不同。这种模式的典型例子有:大连港、天津港和连云港港集装箱码头利用其后方堆场铺设的铁路装卸线开展海铁换装。

图1显示我国集装箱海铁换装和联运的基本环节。

1.2集装箱海铁换装业务信息

港口和铁路单位关于集装箱海铁换装的业务信息涉及两大类:第1类是集装箱业务信息,主要包括船期、班列车次、运价等与货主安排运输计划有关的信息;第2类是集装箱班列作业信息,主要包括班列车皮上的集装箱箱号、集装箱排序、空(重)箱状态、班列抵(离)港口站准确时刻等与港口、铁路单位完成装卸作业有关的信息。我国主要集装箱港口和航运企业已建立比较成熟的集装箱业务信息系统,覆盖全国铁路网的铁路运输管理系统TMIS也在2004年基本建成,这两类信息均已实现电子化。第1类信息开放程度较高,可以通过互联网查阅,第2类信息则相对封闭,尽管是集装箱海铁换装的核心数据,非铁路系统的港口企业仍难以及时得到作业所需的电子数据。

采用“水—铁”模式进行集装箱海铁换装的港口企业,由于换装作业已经成为码头生产的组成部分,因此必须在获取第2类信息后才能编制作业计划。目前,港口企业对于换装作业所需的第2类信息,主要通过读取集装箱班列随车封套纸面文件的方式得到。根据铁道部的相关规定,随车封套主要包括货票、集装箱货车装载清单、回送清单等单据,提供班列车皮号以及从头至尾的排列顺序、集装箱箱号以及与车皮号、货主的对应关系、集装箱运输目的地等核心信息。铁路TMIS系统投入使用后,内陆铁路集装箱站场在对进港班列进行装车的同时完成系统电子文档输入和封套内纸面单据打印。由港口企业装车的出港班列,则先由港方负责人工填写封套内纸面单据,交给铁路港口站后,再由其工作人员将纸面单据数据输入系统。

采用“水—公—铁”模式进行集装箱海铁换装的港口企业,由于码头装卸计划与铁路班列作业不发生直接关系,因此,不需要掌握上述第2类信息。到港进行海铁换装的集装箱,由货代或海铁联运承运人根据船公司通知的船期或铁路单位通知的班列时刻,组织社会道路集卡完成码头后方堆场与铁路集装箱站场之间的驳运,港航和铁路单位按照各自的管理规定分别运作业务数据和单据。

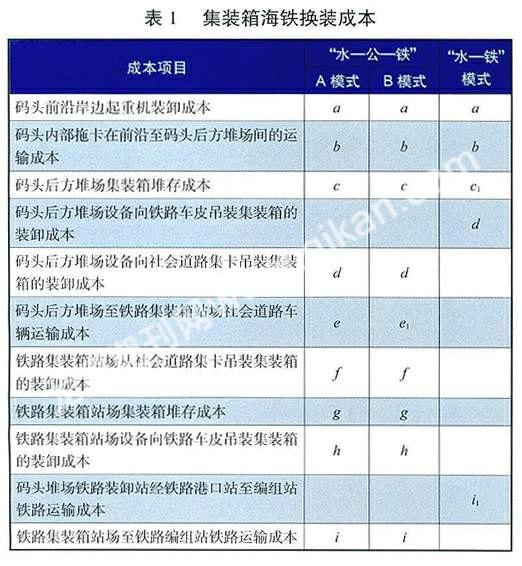

1.3集装箱海铁换装成本分析

相较于“水—铁”模式,“水—公—铁”A模式和B模式不但需要使用社会道路集卡,还需要增加1次集卡装卸和铁路堆场存放操作,运作管理环节较多,无论是运输成本还是换装时间均有所增加。虽然在B模式下,集装箱码头和铁路集装箱站场相距很近,但由于基本流程和运作管理与A模式并无本质区别,仍旧是海上和铁路2个运输子系统分别运作,只是社会道路集卡运输成本因运程缩短而有所降低,因此,其费用成本和时间成本仍旧明显高于“水—铁”模式。

在这3种模式下,如果不计商务、箱管、信息传输等支出,集装箱海铁换装成本如表1所示。

对于表1中的“码头后方堆场集装箱堆存成本”而言,若进出码头的集装箱班列密度较大,则c1<c,反之则c1≈c。对于“码头后方堆场至铁路集装箱站场社会道路车辆运输成本”而言,由于两者之间的距离A模式大于B模式,所以e1<e。铁路港口站是目前体制下港口与铁路两方进行车皮交接的场所,码头堆场铁路装卸线至港口站一般都相距较近,铁路编组站是组织货运列车到发的节点站,港口站和集装箱站场的集装箱车皮需经编组站编组后才能进入铁路正线运行,一般来说,对于同一城市和地区,两者至编组站的距离不会有太大的差别,即i1≈i。

由此可以得出:“水—公—铁”B模式成本小于“水—公—铁”A模式成本,“水—铁”模式成本大大小于“水—公—铁”B模式成本。

2集装箱海铁联运枢纽建设存在的问题

2.1集装箱海铁联运枢纽物理空间泛化

从表面看,能够进行集装箱海铁换装,实现海上集装箱运输子系统与铁路集装箱运输子系统对接的某个特定区域,都可以视作集装箱海铁联运枢纽。关键是如何认识特定区域,在多大区域范围内建设集装箱海铁联运枢纽才是科学合理的。目前,在我国一些港口城市和沿海地区存在集装箱海铁联运枢纽物理空间泛化的现象。或许是出于提升港口地位的需要,或许是受铁路集装箱站场布局的限制,为了彰显港口集疏运拥有铁路方式,尽管某些地区的集装箱码头和铁路集装箱站场相距甚远,也把两者硬性捆绑在一起推向市场,不但使集装箱海铁换装的成本增加、效率降低,而且使集装箱海铁联运枢纽的概念被混淆,形象被扭曲。

此外,铁路部门在推进集装箱运输的过程中,虽然也把集装箱海铁联运作为一项重要内容,但受观念和体制的制约,铁路集装箱站场建设始终游离于集装箱码头之外。尽管如此,只要某个港口城市建有集装箱站场,即使这个堆场与集装箱码头相距很远,也出于宣传需要对外宣称这个港口已经实现集装箱海铁联运。此外,还存在把一个铁路集装箱站场为多个港口集装箱铁路集疏运服务的事实,宣传成集装箱海铁联运枢纽已经建成的现象。铁路部门的这种做法,不但在一定程度上加剧集装箱海铁联运枢纽物理空间泛化现象,也给集装箱海铁联运枢纽的科学界定、合理布局和建设带来干扰。

2.2集装箱海铁联运枢纽建设机制不协调

按照我国现行体制,港口和铁路分别由交通运输部和铁道部负责管理。改革开放后,两个行业的市场化程度差别较大,港口已经实现投资来源和经营主体的多元化,运输市场和价格全面开放,铁路则仍实行全行业集中管理,保留较多的计划经济成份,建设资金以国家投入为主,铁路运行和经营由铁道部统一管理,运输价格全国统一。目前,对于集装箱海铁联运枢纽建设,港口和铁路在规划、建设、运行等方面存在很多不协调,“两张皮”现象严重,主要有以下表现:

(1)集装箱码头后方堆场是否建设铁路装卸线,由码头投资方决定,铁路集装箱站场建设,则由铁道部根据全国铁路集装箱运输发展需要进行规划,两者之间缺乏必要的联系。(2)集装箱码头后方堆场铁路装卸线和铁路集装箱站场建设无法融为一体,只能在划定给码头或站场的地块内各自分别建设。(3)集装箱码头后方堆场即使建有铁路装卸线也无法成为铁路集装箱站场,铁路管理系统只延伸到铁路港口站,但港口站不承担集装箱换装作业。(4)铁路将集装箱运输分为铁路箱和自备箱2种类型,国际和国内水路集装箱按自备箱归类,铁路集装箱站场主要承担铁路箱箱务管理和拆装箱等业务,对自备箱按托运货物方式管理,集装箱码头堆场难以融入铁路集装箱运输系统。

2.3集装箱海铁联运枢纽缺乏一体化运作

集装箱海铁换装如果采用“水—铁”模式,集装箱码头必须在船舶装卸和铁路车皮装卸这2个环节之间进行作业计划的协调。目前,我国主要港口企业和航运企业均已建立集装箱运输电子信息传输EDI系统,舱单、船图、集装箱装载清单等与码头作业计划相关的数据已实现电子数据方式交换,集装箱码头在船舶驶离装船港时就能够得到这些数据。但港口EDI系统和铁路TMIS系统之间尚未实现数据传输,班列未抵达港口前,集装箱码头难以提前安排作业计划。作为集装箱海铁联运枢纽的操作实体,集装箱码头与船公司、铁路在集装箱作业信息交换方式上的不协调,严重阻碍集装箱海铁换装实现一体化运作,不但不利于提高码头作业效率,加快铁路车皮周转,而且也制约铁路集疏运方式的发展。

2.4集装箱海铁联运枢纽法人地位不明确

交通运输部和铁道部于1997年3月共同发布《国际集装箱多式联运管理规则》(以下简称《管理规则》),明确水路、公路、铁路的国际集装箱多式联运应遵循的规则,从多式联运定义、多式联运的管理、多式联运单据、托运人责任、多式联运经营人的责任、书面通知和诉讼、罚则等方面作出具体规定。按照该规则,多式联运经营人是指本人或者委托他人以本人名义与托运人订立一项多式联运合同并以承运人身份承担完成此项合同责任的人;区段运输承运人是指与多式联运经营人签订区段运输合同,完成此项多式联运中的某区段运输的人,不管他是否与多式联运经营人属于同一人。《管理规则》对集装箱多式联运发展起到一定推动作用,但由于《管理规则》把集装箱海铁联运视作分段运输的串联,忽视集装箱海铁联运枢纽对于发展集装箱多式联运的重要作用和意义,未涉及集装箱水路运输与铁路运输的衔接具体问题,导致集装箱海铁联运枢纽地位不明确和管理空白,使集装箱海铁联运枢纽成为谁都可以用的一个宣传概念,却无法产生可以同时纳入港口管理体系和铁路管理体系的法人实体。

3发展集装箱海铁联运枢纽的建议

3.1制定《集装箱海铁联运枢纽管理规定》

建议由国家发改委、交通运输部和铁道部共同制定发布《集装箱海铁联运枢纽管理规定》,并对《管理规则》进行重新修订。

制定《国际集装箱海铁联运枢纽管理规定》的目标是:(1)确立海铁联运枢纽在国际集装箱多式联运尤其是海铁联运中的地位;(2)明确集装箱海铁联运枢纽是以“水—铁”模式完成集装箱海铁换装,而不是普通意义上的集装箱铁路车站与集装箱港口码头的简单叠加;(3)规定申请集装箱海铁联运枢纽经营资格必须以集装箱码头后方堆场设有铁路装卸线作为准入条件之一;(4)为海铁联运枢纽实现高效率运作确定一套能够横跨铁路和港航两个行业管理体系,被两个行业接受和遵守的运行规则。

《集装箱海铁联运枢纽管理规定》的内容应涉及以下方面:海铁联运枢纽的定义、功能定位、主体构成以及本规定管理对象的设立和认定;海铁联运枢纽在铁路和港航两个管理体系中享有的权利、义务、责任。海铁联运枢纽经营和运行中涉及的信息交换、作业交接、服务定价、财务税务等的管理原则和操作办法。对于已经取得集装箱海铁联运枢纽经营资格的法人单位而言,管理规定实施后的最直接效果就是可以同时具备铁路集装箱站场和集装箱码头的身份地位和服务功能。

3.2进一步深化港航企业与铁路部门之间的合作

集装箱海铁联运从本质上说是水路运输与铁路运输的对接。目前,水运行业已经初步建立市场经济体制,航运企业、港口企业以及海运货代企业等都已具有独立法人资格,是自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的经济实体。铁路行业从整体上仍旧实行由铁道部统一管理的模式,铁路局各下属单位向铁路局负责,各铁路局向铁道部负责,铁道部运输局统一指挥全国铁路运行。在集装箱运输方面,铁路行业曾采取一些适应市场经济环境的大动作,例如改制组建中铁集装箱公司,专门经营开发铁路集装箱运输市场,成立中外合资的中铁联合国际集装箱公司,开展铁路集装箱中心站的建设等。铁路行业的这些变化,从经济学意义上使集装箱水路运输与铁路运输的对接,在企业对企业的层面上实现突破,无论在港航方面还是铁路方面,对话企业间都具备按照市场经济规则建立合作和加快集装箱运输发展的共识。进一步深化港航企业和铁路部门之间的合作,推动集装箱海铁联运,应当着力于以下两个方面:

(1)由港口企业牵头与中铁集装箱公司和铁路局联手建设集装箱海铁联运枢纽。通过新建改造铁路集装箱中心站、专办站、办理站等站点,完善铁路集装箱运输系统是铁路部的既定战略,吸引港航企业的投资也是铁路部门的目标之一。但这些站点的布局与传统意义上的铁路货站是一致的,只是从定位上专用于集装箱运输或具备集装箱运输条件,其中一些被赋予以铁路运输为基础向物流服务延伸的职责。这些站点与以集装箱码头后方堆场上的铁路装卸线为基础,可以按“水—铁”模式完成集装箱运输海铁对接,具备完善服务功能的集装箱海铁联运枢纽分属两个不同范畴的建设项目。港口企业应努力争取与中铁集装箱公司和铁路局合资建设经营集装箱海铁联运枢纽,以资本为纽带将双方利益捆绑在一起,共同发展海铁联运枢纽。

(2)港航企业与中铁集装箱公司和铁路局联手建设集装箱铁路场站。铁道部规划建设的集装箱中心站、专办站和办理站可以满足铁路集装箱运输需要,但难以满足港口集装箱腹地格局对铁路场站合理布置的全部需要。此外,依托铁路运输方式发展集装箱内陆港是集装箱港口扩大腹地的重要战略之一,内陆港选址首先考虑海上集装箱货源,一旦确认货源量足以支撑设立内陆港,就地建设集装箱铁路场站是最经济的。因此,港航企业需要主动参与集装箱铁路场站建设,引导新建改造铁路集装箱场站的实施计划向海上集装箱海铁联运通道倾斜,或者联手中铁集装箱公司和铁路局在现有规划之外增加建设集装箱铁路场站,形成与集装箱海铁联运枢纽相配套的港口集装箱集疏运体系。

3.3突破港航和铁路信息瓶颈

我国港航企业和铁路部门都已进入信息化时代,在现有基础上实现集装箱海铁联运港航信息和铁路信息互通,就软硬件技术而言,已不存在无法克服的障碍,关键是在信息开放和数据交换等管理层面上取得突破。推进集装箱海铁联运港航信息和铁路信息互通,应当着力于以下几个方面:

(1)允许国际集装箱海铁联运枢纽获取和使用铁路TMIS系统的实时数据。集装箱班列在内陆集装箱场站完成装车后,班列上集装箱的箱号、货主、目的地等货票数据,车皮排列顺序、车皮号与箱号对应关系等车底数据,集装箱班列行车动态和到(离)港时刻等动态信息,已经存在于TMIS的铁路列车确报子系统和铁路列车货票信息管理子系统中。这些数据如能向集装箱海铁联运枢纽开放,对于事先安排换装作业生产计划,提高换装作业效率具有重要意义。为了加强TMIS信息安全管理,可以在信息管理上采取用户分类、指定线路、指定车次等限制性措施,只允许取得集装箱海铁联运枢纽经营资格的法人单位获取和使用与之相关的数据。

(2)引导建立并不断完善以港口为结合点的集装箱海铁联运跨平台第3方增值服务。集装箱海铁联运枢纽不仅与港口、航运、铁路有关,也与货代、集卡车队、多式联运经营人等有关,还要接受一关三检等政府部门的监管,各个业务流程和管理环节的结合点在港口,因此,实现国际集装箱海铁联运信息衔接必须以港口为结合点。但以港口为结合点并不表示只能由港口企业来整合集装箱海铁联运信息。在市场经济的环境下,引入和扶持有实力、有信誉的第3方信息服务商,开发维护区域性跨平台——国际集装箱海铁联运协同服务电子商务平台,提供全方位的“港到门”无缝式全程物流信息一体化服务,是最能体现效率和公平的优化选择。与指定隶属于某个企业或某个部门下的信息机构来承担此项业务的服务方式相比,由第3方独立法人企业承担数据整合和协同服务,无论从服务专业化程度来看,还是从信息安全性来看,都具有明显优势。

(3)集装箱海铁联运业务信息跨平台传输与运作的数据标准化。港航企业集装箱业务管理系统和铁路TMIS等已经成功应用的信息系统,都各有一套规范数据的方法。要实现集装箱海铁联运港航信息和铁路信息互通,一种方法是分别登录各个系统,以人机互动的方式查阅信息或操作业务,另一种方法是登录其中的一个系统,利用计算机至计算机的方式,在查阅或操作本系统的信息时也可查阅或操作另一个系统的信息。要实现标准化数据跨平台传输与运作,关键是建立数据转换关系,在科学分析和界定需要跨平台传输与运作的集装箱业务信息后,建立相应的转换标准。数据标准化是电子信息跨平台传输与运作的基础,也是提高信息系统运作效率的关键,相关工作必须及早完成。

4结论

集装箱海铁联运是集装箱多式联运中最关键的环节,只有切实构建高效的集装箱海铁联运枢纽和通道,才能更加充分的发挥集装箱运输优势,实现集装箱运输业又好又快的发展。要加快发展我国集装箱海铁联运,急需建设改造一批功能完善的集装箱海铁联运枢纽。推动国际集装箱海铁联运枢纽建设,应当确立以港口集装箱码头为核心的新思路,采用先试点后推广的办法,选择典型港口,由港航企业和铁路单位共同组织工业性试验,通过示范工程的实践,为集装箱海铁联运枢纽建设提供完整的、有说服力的经验和操作规范。

(编辑:吴磊明收稿日期:2008-12-08)