物理教学中问题情境的创设——基于“力的分解”教学案例的比较研究

花押娣

(江苏省锡山高级中学,江苏无锡 214174)

物理教学中问题情境的创设

——基于“力的分解”教学案例的比较研究

花押娣

(江苏省锡山高级中学,江苏无锡 214174)

《力的分解》是人教版新课标高中物理必修2第三章第五节的教学内容,它继“力的基础知识”及“力的合成”之后,不仅深化了对平行四边形定则的应用,也为位移、速度、加速度等矢量的分解以及牛顿第二定律的应用奠定了基础.对于一个实际的力,仅由平行四边形定则来分解是远远不够的,因为这种分解结果不唯一,只是在力的运算时的一种处理方法和手段.事实上,力的分解前提必须是分力与合力的效果相同,这是核心所在.因此分析力的作用效果就成了分解力的关键,也是教学的难点,它需要依托有效的探索和合适的问题情境才能达成.下面针对三则教学案例进行比较研究.

1 案例1

1.1 情景引入

“四两拨千斤”:请班上两位力气最大同学上来拉住绳子的两端,立正站立.再请一位个子小的同学上来,交给他一个艰巨的任务,要求他一个人要拉动两个人,他一个小个子能拉动两个大个子的同学吗?小个子的同学在绳子中间用力一拉,两位大个子的同学被拉动了.

1.2 提出问题

为什么一个小个子的同学能轻而易举地拉动两个大个子同学?引出课题.

1.3 探究实验

(1)实际问题:拖拉机拉耙耕地的力怎样分解?

图1

图2

(2)建立模型:已知放在水平面上的物体,受到与水平方向成θ角的拉力F的作用(图1).拉力F如何分解?

(3)演示实验:斜拉电子台秤上的物体,让学生观察台秤示数的变化(图2).

(4)观察思考:台秤示数如何变化?说明什么?

(5)实验结论:斜向上的拉力产生了两个作用效果,一是水平向前拉物体,二是竖直向上提物体.F可分解为一个向前的力F1和一个向上的力F2.

(6)学生活动:由平行四边形定则计算出两个分力F1、F2与F的关系.

1.4 初步应用

应用1:分解斜面上物体的重力

(1)实例展示:引桥很长的公路大桥

(2)建立模型:车辆在引桥上上坡或下坡,相当于物体在斜面上的运动.

重力为G的物体,放在倾角为θ的斜面上,重力G产生了怎样的作用效果?重力G可以如何分解?

(3)学生体验:动手做一斜面,放一本书,感受斜面上物体受到的重力有使物体沿斜面下滑和使物体紧压斜面的效果.

(4)定性展示:物体沿薄木板构成的斜面下滑情景,让学生观察现象:斜面被压弯,同时木块沿斜面下滑.教师重点引导,这是重力G的作用效果:重力有使物体沿斜面下滑的效果和使物体紧压斜面的效果.

(5)学生活动:重力G可以分解为沿斜面向下的分力F1和垂直斜面的分力F2,计算出F1=Gsinθ,F2=Gcosθ (图3).

图4

图3

(6)实例分析:车辆上桥时,分力F1阻碍车辆前进;车辆下桥时,分力F1使车辆运动加快.所以,高大的桥需要建造很长的引桥,用来减小桥的坡度,确保行车的方便和安全.而公园里小孩玩的滑梯则需要倾角适当大一些,以增大重力的下滑分力F1,便于小孩向下滑动.

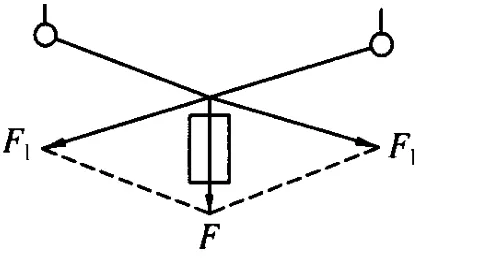

应用2:用两根左右对称的细线悬挂一重物,在细线夹角逐渐增大的过程中细线断掉了(图4),这是怎么回事呢?

(1)思考:当两绳夹角增大时,F1、F2如何变化?

(2)演示实验:两细线夹角变大,达到一定角度,细绳断掉.

(3)图解定性推导:引导学生做几组平行四边形(图 5).

图5

(4)规律应用:画出“四两拨千斤”时小个子同学拉力的分力图,比较拉力与两个分力的大小关系,体会“小力”变“大力”的力放大效应;解释菜刀切菜、斧头劈柴的原理,说说“磨刀不误砍柴工”的道理.

2 案例2

2.1 情景引入

现象对比:一根细线悬挂钩码,两根同样的细线悬挂相同的钩码,两细线夹角逐渐增大的过程中细线断掉了.设置悬念.

2.2 提出问题

一根细线悬挂重物为什么细线不断,而两根细线悬挂重物时为什么细线断了?→钩码重力产生的作用效果不同.引入课题.

图6

2.3 探究实验:学生进行图6所示实验,体验并思考

(1)中指和掌心有什么感觉?

(2)这种感觉说明筷子末端悬挂钩码后产生了怎样的作用效果?

(3)若用两个力来代替钩码的拉力,这两个力的方向怎样?

(4)你能否找出这两个力与钩码拉力之间的关系?

图7

2.4 初步应用

应用1:拖拉机拉耙耕地.

应用2:分解斜面上物体的重力.

3 案例3

3.1 情景引入

视频播放:人在平直的公路上行走与人在陡峭的山路上爬坡,由学生熟悉的生活场景带入物理情境,引出课题.

3.2 提出问题

如何把一个力分解成两个力?

3.3 探究实验

三角支架问题(问题设置与案例一相似).

3.4 初步应用

应用1:拖拉机拉耙耕地

应用2:播放汽车行驶在世界上跨径最大、建造最早的单孔敞肩型石拱桥(赵州桥)的录像,把汽车桥上行驶的问题抽象成斜面问题,然后分解斜面上物体的重力.

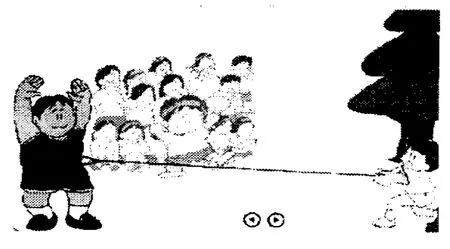

应用三:PPT出示图8所示图片,请学生设计一个小学生能拉动大力士的方案.

图8

4 3则教学案例的比较

3则案例在教学环节的设计上非常相似,均包括情景引入、提出问题、实验探究、应用结论等几个大环节,即都采用了“情景—问题—探究—应用”的教学模式,这表明新课程的教学理念已被越来越多的教师接受并应用.3则教学案例中,“等效替代”的思想在概念建立、寻求合力与分力关系的过程中都被深度应用,用“图形”来表示合力与分力关系的方法都被强化使用,都是在观察思考、建立物理模型、知识应用、协作交流等过程中,实现知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观的教学目标.

3则案例的教学特点和教学细节不同,课堂氛围及教学效果也不尽相同.

案例1,注重学生的参与活动和物理模型的构建,引入情景生动活泼,容易激起学生的探究热情;拖拉机拉耙耕地问题转化成斜拉电子台秤上的物体,学生通过观察台秤示数的变化,感悟拉力的效果,是对教材的创造性使用;应用环节注重学以致用,通过引桥、滑梯、“四两拨千斤”等实例的分析,学生进一步理解合力与分力的关系,知道合力可以比分力大,也可以比分力小,同时知道“菜刀、斧头”等工具是人类文明与智慧的结晶.

案例2,引入情景采用对比法,问题的提出自然合理;学生通过三角支架模型的实验,感知钩码拉力的作用效果,对“根据力的作用效果分解力”有更深刻的理解;探究环节中的“体验并思考”,为学生分析问题、解决问题做了很好的示范和引领.

案例3,较多地采用了多媒体技术,视频录像,PPT图片,声形兼备,动静结合,教学的信息量大,节奏较快.然而由于较多地使用了PPT,对板书、板画有所弱化,学生对课堂教学要点的印象不够深刻,还有,播放的录像资料毕竟不是学生的亲身感受,产生的情感体验也要相对弱一些.

5 关于物理教学中问题情境创设的思考

问题情境就是能够激起学生情感体验的一种问题背景,其目的是在于激发学生的学习兴趣,启迪学生的思维,为学生独立探索知识提供引导,使学生在创设的教学情境中,激活知识储存,使问题与激情互动.

问题情境包含以下要素:(1)主体性(考虑学生的知识基础和认知水平);(2)问题性(有问题的环境、背景和条件);指向性(有明确的指向和意图);(3)趣味性(学生熟悉、感兴趣、能激起认知冲突);(4)探究性(有探究的价值,多让学生动手实验、动脑思维);(5)现实性(来源于实际生活); (6)适切性(如利用多媒体动态演示,微观分析,或播放难以完成的实验现象等).一个问题情境是否有效,要看是否有助于学生的探究、发现和体验;是否选择了有效的最近发展区,有助于本节课的核心目标达成;是否重视了问题的呈现方式,有助于学生自主发现;是否关注了学生学习的元认知因素,有助于提升问题的思维价值,是否强调了物理本质的认识,有助于探究有价值的真实问题;是否注重了策略方法的研究,有助于提供新的发现.当然一个问题情境不可能涵盖所有的要素,但应该努力使问题情境“恰到好处”.

例如在案例1的“探究实验”中,分设了6个环节,环环相扣,层层递进,这种问题情境具有明确的指向性、较强的探究性、强烈的主体性以及问题性和现实性.如果在案例2和案例3的某些环节中,再增设一些问题情境,教学效果是否会更好些?比如在案例3的应用3中,设置如下的问题情境:(1)小学生能否直接拉动大力士?(2)小学生能有什么办法?(3)能否画出小学生拉动大力士时的拉力与左右绳中拉力的关系图?(4)小学生的拉力不变,当两绳间的夹角变大或变小时,绳中的拉力如何变化?(5)生活中是否有“力放大”的器具?通过一系列的问题情境,引导学生分析思考,逐步深化对规律的理解和应用.如何创设有效的问题情境,是一个值得研究的课题,这里权当抛砖引玉,愿同行们广泛讨论.

1 阎金铎主编.物理教学论.南宁:广西教育出版社,1996.

2 杨鸣华.物理课堂教学的设计与实施.物理教学,2009(2).

2010-05-28)