“追寻守恒量”的教学设计及反思

苏许辉

(浙江省宁波中学,浙江宁波 315100)

“追寻守恒量”的教学设计及反思

苏许辉

(浙江省宁波中学,浙江宁波 315100)

1 教材分析

(1)“追寻守恒量”是人教版实验教科书《物理》(必修2)第七章“机械能守恒定律”中的第1节课,它是后面几节课中涉及动能、势能、机械能等概念的基础,因此在整个高中物理知识体系中,本节是一个新的开端,主要应对学生进行科学思想和方法的教育.

(2)能量的概念是伴随人类对能量守恒的认识同步发展起来的;守恒是自然界普遍遵循的重要基本规律.能量及其守恒的思想与牛顿的力学的研究思路有所不同,能量及其守恒的思想从更抽象层次上反映了物质运动和相互作用的本质.

2 学情分析

(1)本节课的教学对象为高一新生,他们已经在初中学过动能、势能、能量等概念,但对守恒思想的认识不够深刻.

(2)学生对用牛顿定律分析物理问题比较熟悉,但对用能量的方法分析问题还不太清楚.

3 教学目标

3.1 知识与技能目标

(1)知道守恒是自然界的重要规律;

(2)了解势能和动能的概念;

(3)会分析生活中有关能量转化的问题.

3.2 过程与方法

(1)通过对生活中物质守恒、质量守恒的例子分析,培养学生类比能力和知识迁移能力;

(2)体会伽利略理想斜面实验的过程和方法;

(3)会分析动能与势能间的相互转化;

(4)经历探究过程,揭示守恒量,让学生认识到科学探究的意义.

3.3 情感、态度与价值观

(1)通过“追寻守恒量”,使学生领会寻找守恒量是科学研究的重要思想和方法,初步树立能量转化与守恒的观点;

(2)通过展示自然、生活和生产中能量守恒的例子,使学生认识到能量守恒的普遍性,从而认识到能量守恒的社会价值.

4 教学重点难点

教学重点难点:认识到守恒是自然界的重要规律.

5 教学过程

5.1 创设情景,引入新课

举例:两个同学下象棋,不小心棋盘被打翻了,一颗棋子找不到了,一位同学就找啊找,最终在房间的某个角落找到了,支持这位同学找下去的信念是什么?

学生:因为他坚信这颗棋子不会凭空消失.

设计说明:同时从学生的生活经验出发,归纳出所举例子的特点:我们坚信,某个物体既不会凭空消失,也不会凭空产生.从而引出今天的课题:科学研究中的守恒规律. 5.2 认识守恒,探究方法

问题1:有两个烧杯,A烧杯和B烧杯.A烧杯中放了一些沙子,B烧杯是空的.如果将 A烧杯中的沙子倒一些到B烧杯中,这个过程中有没有守恒量?

图1

学生:有,它们的总质量不变.

问题2:如何才能证明我们的猜想呢?

学生:用天平称量质量.如图1所示,有少量沙子的A烧杯和空烧杯B放在同一托盘,右边托盘放入砝码,调节天平平衡.

实验:将A烧杯中的少量沙子倒入B烧杯中,天平平衡.逐渐增加倒入的量,天平一直处于平衡状态.

情景建模:记A烧杯中沙子质量为mA,B烧杯中沙子质量为mB,则有mA↓+mB↑=不变量.

学生小结1:通过这个实验认识了守恒的特点:(1)过程中有变化;(2)变化中有不变量.

学生小结2:找到了一种寻找守恒量的方法:找出减少量和增加量,并探究它们之间的关系.

设计说明:为了追寻守恒量,首先应使学生认识守恒,知道守恒量的特点和研究守恒量的方法.让学生感受到生活中处处有科学思想,而且科学和生活密不可分.

5.3 引导探究,归纳规律

实验:如图2所示,将一个球用绳子悬挂在黑板上,让小球从一位学生鼻尖处静止释放,当小球摆回来时,该学生的鼻子还很安全.

实验小结:由于空气阻力的影响,球摆回来的高度肯定没有原来的高度高;并且坚信:如果没有空气阻力,小球将回到原来的高度.

教师:这个球好像很有“灵性”,能够“记得”自己的初始位置.早在17世纪,意大利物理学家伽利略就从这里受到了启发,并用理想斜面实验来研究这个问题.

图2

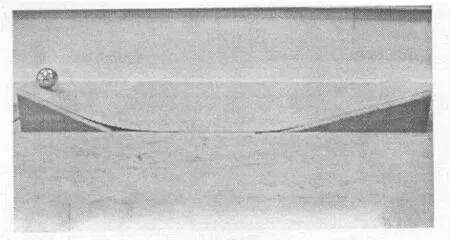

模拟实验:模拟伽利略斜面实验(图3).

图3

引导小结:由于小球和斜面之间实际上是存在摩擦的,因而小球上升的高度比初始高度低一点.但我们可以推理出理想情况:如果能消除摩擦,那么小球上升的高度将和原来完全一样.

教师:当年伽利略改变斜面的倾角,发现这个有“灵性”的小球同样“记得”原来的高度.然而,“记得”并不是物理学的语言.后来物理学家把这一事实说成是“某个量是守恒的”.即在这个过程中有一个量是守恒的,接下来我们探究什么量是守恒的.

学生猜想1:高度↓+速度↑.

学生猜想2:势能↓+动能↑(机械能).

学生讨论,并在教师引导下进行总结:

(1)高度与速度具有不同的物理意义:高度描述物体的位置,速度描述物体的运动状态;并且它们有不同的单位,是不同的物理量,因此不能相加.

(2)动能和势能都表示物体具有的能量;并且动能和势能具有相同的单位,可以相互转化,这里应该是动能和势能之和(机械能)守恒.

教师:这里确实是机械能守恒,具体的证明我们将在后面几节中学习.

应用:用机械能守恒的方法分析“碰鼻子”实验:如果忽略空气阻力,小球摆动的最大高度将和初始高度相同.

学生:末状态和初位置的动能都为零,因此小球在初位置和末位置的势能相同,所以有相同的高度.

设计说明:

(1)让学生参与惊险的“碰鼻子”实验.通过学生的亲身体验,吸引了学生的注意力,活跃了课堂气氛,提高了学习的积极性,同时又能引发学生思考:小球上升的高度为什么和初始高度相同,从而进一步激发学生的求知欲.

(2)伽利略理想斜面实验在物理学史上具有重要的地位,充分体现了伽利略的科学思想和方法,因此这里有必要,将其原来的设计、装置及操作、论证方法再现出来,使学生跟踪伟大先驱的足迹,领会他的探究思路,获得从常规教学中得不到的感悟,从而有助于他们获得认识世界和进行科学研究的能力和方法.

(3)利用前面“天平实验”得出的规律,从引导学生科学猜想出伽利略斜面实验中的守恒量,并由此规律解释“碰鼻子”实验中的现象.使学生认识到用守恒规律可以简单而准确地解决这些问题,从中又使他们感受到物理规律的简捷美.

5.4 展示生活情景,建立新的物理模型,追寻新的守恒量

生活情景:人们周围生活中运动的物体最终都会停下来.

图4

实验:小球在粗糙水平面上很快停止运动(图4).

分析:如果规定水平面为参考平面,则小球最终的势能为零,动能也为零,机械能不守恒.

类比前面“找象棋子”的例子,并结合生活经验提出猜想.

猜想1:减少的机械能不会凭空消失;

猜想2:冬天搓手会热,说明摩擦产生热量,这里应该是机械能转化成了内能.

小结:这个过程中机械能和内能之和守恒.

设计说明:由于空气阻力、摩擦阻力等的存在,生活中的运动物体最终都会停下来,这与原有的知识产生矛盾,机械能不再守恒.那么,这个过程中有没有守恒量呢?由此将学生的思维活动引导到更高的层次:不同的能量形式可以转化.

5.5 生活中能量转化的事例剖析

为了使学生进一步认识到能量转化和守恒的普遍性及其科学、社会的价值,笔者又向学生展示了涉及人类生命活动中能量的消耗以及太阳能、地热能、风能、水能等利用的图片(共2组8幅),供学生们思考、讨论,以进一步加深认识和理解(限于本文的篇幅,这些投影图片的内容从略了).

设计说明:(1)人类的生命生活伴随着大量的能量消耗;(2)使用清洁能源能有效减少温室气体的排放,保护地球环境.

5.6 小结

(1)动能、势能、内能、太阳能、风能、电能等都是能量的表现形式.19世纪中叶,人们认识到了它们之间的联系——在传递和转化的过程中总量是守恒的,最终确立了能量守恒定律.

(2)之前分析物理问题的时候,是从牛顿运动定律进行分析的.今天我们知道了自然界中能量是守恒的,不同的能量可以进行转化,因此,这里提供了一种分析问题的方法:即以能量的观点进行分析.

6 教学反思

(1)本节课的定位很重要,既不是讲能量守恒定律,也不是讲人们发现能量守恒定律的历史.主要是使学生领会寻找守恒量是科学研究的重要思想及方法,也是物理学家们的不懈追求.通过教学使学生初步树立能量守恒与转化的观点,同时通过展示自然、生活和生产中的例子,使学生认识到能量转化与守恒的普遍性.

(2)新课引入是一个重要的教学环节,对调动学生学习的积极性、主动性和激发求知欲,都有不可估量的作用.这节课中,通过创设情景,从对生活现象的思考出发,进而引出今天的课题:寻找科学研究中的守恒量.在教学的过程中,不是直接告诉学生追寻守恒量的方法,而是通过文中介绍的“天平实验”让大家归纳守恒的特点,并进一步探索寻找守恒量的方法,接着应用这个方法去猜想伽利略理想斜面实验中的守恒量,最终得出普遍的结论.这样的教学设计和安排充分显示了物理学及其研究方法之美.

(3)本节课在整体设计思路上,从机械能守恒→机械能+内能守恒→能量守恒,守恒的范围逐渐增大,不但说明守恒是有范围的,也说明守恒是自然界的普遍规律,因此人们寻找守恒量是可行的,也是很必要的.

2010-06-09)

——《势能》