国民幸福感与经济增长

□文/夏海霞

国民幸福感与经济增长

□文/夏海霞

西方伦理学、经济学等早就对国民幸福指数问题进行了大量的实证探讨,而我国对这一领域的研究相对较少。本文以北京和谐指数调查的数据为基础,对西方研究幸福指数与经济增长关系的文献作了简单回顾,分析幸福指数与收入的关系,并就如何在提高经济增长的同时也能提高我国国民的幸福感提出相应的建议。

幸福感;经济增长;收入

关于国民幸福指数(GNH)与经济增长、国民收入关系的实证研究,在西方伦理学、经济学领域的研究由来已久。相对来说,我国在这领域的研究较少。近年来,有以刑占军(2002)为代表的部分学者就主观幸福感方面有一定的研究。而在2006年全国首个“和谐社会”的官方调查指数发布中,得出北京郊区市民幸福感超过城区,收入与幸福不成正比的调查结果。这不禁引起人们的疑虑与思考。本文通过对国外文献的回顾,就主观幸福感与经济增长即收入的关系进行了一个研究,希望能为提高国民幸福指数提供一些参考。

一、对幸福指数与收入关系研究的文献回顾

自从Easterlin于1974年对美国跨时期的收入变化与主观幸福感变化之间关系论述的文章发表以来,主观幸福感逐渐吸引了大量的经济学家的关注。对主观幸福感与收入的关系,主要是两者不同的观点,一种是传统以GDP为核心的统计,建立在效用最大化假设的基础上,认为有钱就快乐,增长就幸福,收入与效用最大化或者满意度最大化之间是正相关关系,它们之间没有太大分歧(Easterlin 2001;Frey&Benz 2002),这跟我们一直以来所追求的经济增长目标是相一致的。

但是,近年来出现了以Diene为代表的另一观点:幸福与财富不完全呈正相关关系。尽管有许多理由相信,高收入能提高人的生活水平和快乐程度,而且人们也都为追求高收入而不遗余力地工作,但是,很多研究表明,财富与幸福感之间的关系令人非常惊讶的弱(Haring,Stock,&Okun,1984)。卡尼曼、黄有光、奚恺元等行为经济学家的研究一致表明,经济和社会发展到一定阶段,物质和货币的增长与幸福和快乐的关系就渐行渐远了,人们的快乐和幸福,越来越多地表现为对事物的体验,而不是事物本身,因此单单产品和劳务的增加,并不能增加幸福。最令人信服的一项研究就是 Headey、Muffels和Wooden(2004)对澳大利亚的研究,研究表明,生活满意度与收入之间存在相当弱的相关关系。虽然它们之间存在正的关系,但是很小。一旦一个国家的人均国民年收入达到15,000美元的时候(Inglehart和 Klingemann 2000;Helliwell 2003),幸福感反倒还会随着收入的增加递减。以美国为例,实际GDP增长了3倍的时候,国民满意度或者说是国民幸福感却没有变化(Diener和Seligman 2004)。在对其他一些发达国家的研究时,也得出了相类似的结论(Blanchflower和Oswald 2000)。

在我国,还有以刑占军、罗楚亮为代表的学者关注主观幸福感的问题。刑占军(2002)对观幸福感有个实证探索,认为主观幸福是人们对自身存在状况的一种积极的心理体验;罗楚亮(2006)则认为农村居民的主观幸福感高于城镇居民,主要是由于预期的满足程度、收入变化预期、对生活状态改善的评价等差异所引起的,而城镇失业与就业居民的主观幸福感差异则主要是由收入效应导致的。

二、幸福感与收入一个简单函数关系

从以上的文献可以得出:收入与主观幸福感有关系,既可能有很强的正相关关系,也可能有弱的正相关关系,甚至还有出现负相关关系的。本文以2006年北京的一个调查结果为例建立一个简单的曲线图。

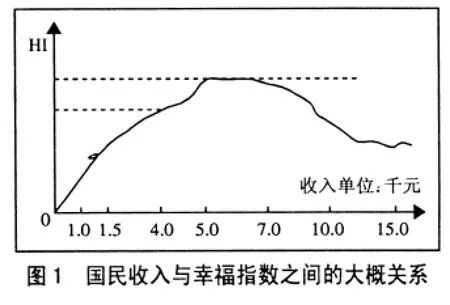

2006年7月北京市统计局开展了以“国民主观幸福感”为主题的民意调查,样本为7,118位18~70岁的市民,包括外地来京者。调查结果显示,月收入不足4,000元时,幸福感随收入的提高而提高;达到4,000元后,幸福感呈波状上升,5,000~7,000元中等收入组幸福感最强;7,000元后出现下降,1.5万元~2万元组幸福感更不确定,其平均幸福感分值与1,000~1,499元收入组相同。可见,高收入家庭不一定幸福。(图1)

在图1中,横轴代表人均月收入,越靠近箭头方向收入越高;纵轴代表幸福指数,越靠近箭头表示幸福感越强,幸福指数越大。收入与幸福指数之间关系的曲线呈倒U形状。

当月收入低于4,000元时,人们为解决温饱而不断劳动,每增加一分收入效用也相应提高,所以人们的幸福感也随着收入的提高而提高;超过4,000元以后,人们生活有所改善,幸福感提高,但是随着时间推移,人们已习惯那种温饱生活,因而人们又开始追求另一种更高水平的生活,所以随着收入的增加,幸福感还是会呈波状的增加;当收入达到5,000~7,000元时,人们生活小康,幸福感最强,幸福指数也最高;但是,当收入达到10,000~15,000元时,幸福指数只能与收入在1,000~1,400之间的水平媲美。

按照 Duesenberry(1949)、Easterlin(2001)的解释是:财富的边际效用递减的原因是由于人们的竞争与相互攀比。这与经济学模型所假设的收入的增加会绝对地增加人们的满意度是完全相悖的,因为在经济学里,我们都被假定是独立的个人,大家都不与别人的生活相比较。但是实际上,我们是具有高度社会性质的动物,会在意别人的眼光与看法,会被他们的观点所困扰。不停地攀比社会地位与社会成就,为得到人们的认可而不断努力。所以,就幸福感角度来说,收入高不一定就感到幸福。他们这种竞争、这种攀比是一种零和游戏,不是你好就是我好,即个人行为会给别人带来外部不经济。

三、启示与建议

从以上的分析中,我们可以得到很多政策性的启示,但就我国的实际来说,2005年中国人均GDP仅1,703美元,大概是14,000元,月收入就是1,200元,处于图1中的前面阶段。所以,我国的当务之急是加快发展经济,提高人们收入水平,同时也就是提高人们的幸福感指数。

根据北京的调查表明,我国的收入差距较大,但是幸福感并没有因为收入的增加而提高。相反,月收入超过10,000元的幸福感降至月收入为1,000多元时的水平。所以,这里有帕累托改进空间。政府通过向高收入群体征收个人所得税等措施来补贴给收入群体,即重新分配收入,是一种社会福利的帕累托改进,可以增加社会总福利和幸福。

尽管目前我国还没有进入幸福指数与收入呈弱相关、甚至负相关的阶段,但是随着我国经济的增长,在不久的将来,按我们的“十一五”规划,在2010年人均GDP将达到2,400美元,那时候的国民幸福指数与经济增长的关系可能就会像现在出现在发达国家的关系一样。所以,我们在发展经济、追求GDP的同时,也要追求国民的幸福指数。Layard(2005)的研究表明,除了足够的收入外,影响人们幸福指数的还有六大因素:健康的身体、满意与有保障的工作、安全和美好的私人生活、安全的社区、自由以及道德观。因而,政策制定者应该强烈地认识到,人们喜欢稳定,稳定使人们感觉安全与幸福。人们不喜欢变来变去,不喜欢工作与生活环境换来换去。

最后,希望我国政府能未雨绸缪,从发达国家的问题中吸取经验教训,在提高经济增长的同时,给国民创造一个安全、稳定的工作生活环境,多去关心人们的身体健康状况,提供医疗保险之类的公共服务。Layard(2005)认为,政府要更多地关心国民的闲暇时间、公共产品的供给以及那些不显眼的低调消费(这种低调消费是相比那些纯粹为跟人攀比摆阔的那种消费)。

[1]罗楚亮.城乡分割、就业状况与主管幸福感差异.经济学(季刊),2006.4.

[2]刑占军.主观幸福感研究:对幸福的实证探索.理论学刊,2002.9.

[3]张瑾.国民幸福指数:社会发展评价的新尺度.领导科学,2006.15.

[4]中国人均GDP世界排名100位.中经网,2006.2.14.

F12

A

广东外语外贸大学南国商学院)