临时性的绘画

〔美国〕拉斐尔·鲁宾斯坦/文 刘芳/译

五位临时性画家

拉乌尔·德基瑟的画在尺寸上比较适度,以至在落笔之前已丧失了英雄般的豪情壮志。他不像许多画家,能在小型作品中熟练运用给人以深刻印象的技巧,如托玛·阿布斯、詹姆斯·西耶那、莫林·詹姆斯。德基瑟不会用重复的构图或炫目的笔法来弥补小尺幅的不足。相反,他的工作方式如此低调,甚至支持他的评论家也不确定该怎样评价其绘画。2006年,《纽约时报》的艺术批评家罗贝塔·史密斯特别提到他身上“慎思熟虑与优柔寡断的奇异结合”。

事实上,当你偶然见到一件德基瑟的作品时,你不需要太多想像力,就会认为它出自一个业余画家之手。那家伙在见过克里福特·斯蒂尔和让·阿尔普的复制品后,也想尝试一下抽象艺术。他总是在单调的背景上,用同样的颜色,摆放若干参差不齐的图形。有限的一组颜色表明:这并非任意的极简主义技法,而是初学者只买了两管颜料。画家不会刻意掩饰对这些图形轮廓的费力修整或铅笔画的初稿。没有线条是笔直的,图形和色块的位置要么显得随便、毫无意义,要么就是不自然地调和在一起。法国评论家让·查尔斯·奥弗涅曾说德基瑟的作品“经常主张没有触摸感和笔误的偶然性的绘画是不可能的,倾向于将接缝、二次修补及绘画过程中的败笔暴露出来……画面总给人一种断断续续的感觉”。

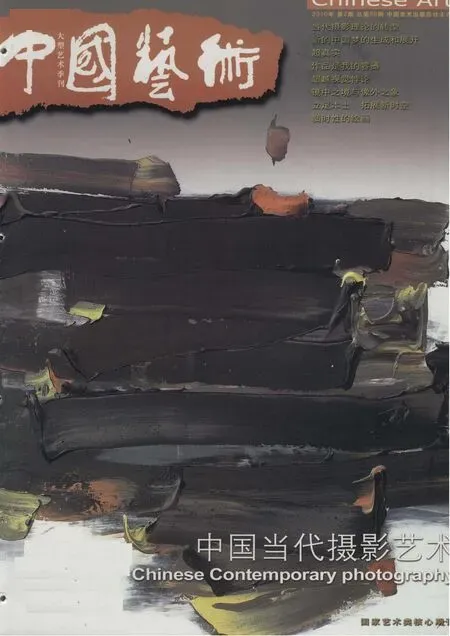

图1 克洛伊 帆布贴纸、油画 269cmx299cm 2008年 阿尔伯特·厄伦(巴黎纳塔莉·奥巴迪亚画廊提供)

图2 未命名 帆布油画 90cmx125cm 2006年 拉乌尔·德基瑟(纽约David Zwirner 画廊、安特卫普Zeno X 画廊提供)

图3 接合 帆布油画 101cmx76cm 1990年 玛丽·海尔曼(纽约303画廊、豪瑟·威尔特画廊(苏黎世/伦敦)提供)

图4 蔑视自己的职业生涯规划 帆布丙烯 139cmx109cm 2001年 麦克·克莱伯(纽约格林尼·纳夫塔利画廊提供)

图1 云与鸟 帆布油画 146cmx113cm 1927年 胡安·米罗(图片由波士顿美术馆提供)

图2 未命名 帆布丙烯 100cmx100cm 2008年 斯蒂凡·山德(纽约52博物馆免费提供)

与德基瑟不同,阿尔伯特·厄伦画的都是大尺幅,而且他采用的颜料远不止两三种,但他的油画似乎也充斥着“笔误”和“二次修补”。厄伦从不费心掩饰他的许多构图所依赖的绘图设计软件,甚至在经过十年以上的试验后,他已能运用这些基本软件工具将粗陋、笨拙的感觉制造出来。他用电脑辅助完成的绘画,有时令人想起Paper Rad这个美国漫画团体所崇拜的早期视频游戏中的图像。厄伦的画往往是从以拼贴为底的喷墨图像开始的,他会在上面涂抹几笔看上去脏脏的淡淡油彩,和似乎重重地劈上去的线条。最近他在巴黎纳塔莉·奥巴迪亚画廊展示的油画以西班牙广告海报碎片上的油彩污迹为特色,它们大多数看上去就像有人不小心把油彩溅到了海报上,试图弄干净的时候让事情变得更糟了。这位曾经的“劣等”新表现主义的传播者自20世纪80年代晚期以来,已被划入大尺幅抽象主义的阵营,但其作品始终力图做到客观的杂乱,则让观者继续从其难堪的不雅中汲取巨大的画面力量。

克里斯托弗·乌尔自2006年以来一直在尝试的灰色装饰抽象画与厄伦的作品有许多共同点。破坏厄伦画面的污迹在乌尔的作品中变成了构图的背景。两位艺术家都把Photoshop或类似软件作为绘画过程的一部分。有些作品是乌尔将自己以前画作中的笔触拍成照片,然后用电脑加以巧妙处理。这些处理过的图像,用绢布制版印在铝或亚麻布上。其他一些更简单的画用珐琅涂料来达到相似的效果。构图以来来回回刷出的巨大、宽条的灰白笔触为特征,漫步其间的是浓淡变化不定的喷漆黑线。我们看到的是自相矛盾的画面,艺术家似乎已擦掉了一幅正在创作的画,而这些擦掉的部分正是最终完成并呈现的作品。但真有什么被掩盖住了吗?画面上乌尔擦掉的地方下面存在什么吗?

玛丽·海尔曼与德基瑟一样,偏爱对笔直的、真实的东西稍作一些不稳定的处理,运用色彩的方式也不华丽。她所用的颜色一般都以硅为主要成分,偶尔采用黑白构图,因而比德基瑟的作品更引人注目。她总是擅长在画面中巧妙植入小的视觉迷宫。就她那一代的抽象画家而言,她几乎很少给人程式化的感觉。每幅画都含蓄而不装腔作势,它似乎并不要求人们对它进行高深晦涩的解读。海尔曼最初是一位陶瓷画家,她把绘画看作通过其他手段来表现的陶瓷艺术品。在她最近的回顾展上,她的一些陶瓷容器、盘子及漆过的椅子,让观众见识了这些东西身上的绘画特质。更有趣的是,它们暗示着解读海尔曼作品的关键在于像对待陶瓷一样对待绘画,即把绘画当作去掉了严肃的文化期许之后的一种媒材。

如果绘画中的临时性可以测量的话,麦克·克莱伯大概是胜于其他人的。他的许多作品虽然表面上是画,但却没有一般绘画公认的要素。当他画油画时,会产生一种很薄的有趣效果。其绘画大多由一些草图似的笔触组成,它们被重重地刷在白色或柔和的背景上,也许象征某个东西或人体的某部分。伦敦评论家艾德里安·西勒在面对克莱伯的大量作品时曾说:“每一幅画所包含的人生阅历是多少呢?5分钟、10分钟还是一生的体验?”一件快速完成的画不会天生就是杰作,克莱伯的这种创作方式似乎在告诉我们:绘画纯属个人行为,我们不必因它而生任何情感、思绪,也不必浪费太多时间、原材料。这只不过是赚钱的一个手段而已。但克莱伯“玷辱”绘画名誉的行为也同样可解释成对媒材评价过高的表现。克莱伯认为在如此高度的尊重下,他害怕因过多的关联反而糟蹋了媒材本身。2001年他创作了一幅特别潦草的画,叫《蔑视自己的职业生涯规划》。如果将克莱伯的蔑视与犬儒主义相提并论则是错误的。他对绘画的态度在根本上与玛丽安·莫尔对诗歌的态度是一样的:“我也不喜欢它,但我会带着极大的蔑视去读它。有人在其中有所得,毕竟那是一处坦诚之地。”

三位后来者的再现

图3 未命名 亚麻布珐琅画 320cmx243cm 2007年 克里斯托弗·乌尔(纽约Luhring Augustine画廊提供)

图1 73-74-D-149x139 帆布丙烯 149cmx139cm 1973年-1974年 马丁·巴雷(巴黎纳塔莉·奥巴迪亚画廊供图)

随着胡安·米罗、马丁·巴雷和金伯·史密斯这几位后来者的加入,以上五位艺术家的历史背景就显得更清晰了。米罗在1931年曾对一位西班牙记者说:他的计划是摧毁绘画中存在的一切。有一件作品特别能反映这个目标。1927年画的《云与鸟》,大幅的画布上有一团巨大的白色油彩,米罗在其中胡乱地涂上了圆圈状的一些潦草黑线。白色油彩的下端零星散落着一些不完整的羽毛形状。作品这种未画完的状态和刻意不加修饰的造型,以及大面积的涂鸦、抹擦的痕迹,暗示了画家所处的战争环境。米罗在75年前就敢于以如此大幅的作品表现内心的反抗,这是相当令人吃惊的。他就像当代的珀尔克或基彭贝尔格。我认为米罗的大胆来源于他对作品的完整性、永恒性这一观念的排斥,这也是他的作品很接近我所称的“临时性绘画”的原因。1928年,他曾对弗朗切斯克·特拉伯说每画完一幅画,总是叫代理人尽快拿走。他说:“我不能忍受它仍然摆在我面前……因为当我完成某件作品后,我发现它只是下一步工作的基础,只是一个出发点……我还用提醒你我最痛恨的事就是持续地创作吗?”

20世纪50年代中期在巴黎崭露头角的马丁·巴雷是一位姿态风格抽象画家。他用薄油彩作画,并反对作品中的颗粒效果。1974年他曾对凯瑟琳·米雷解释说:“当时比较费力地反抗那一时期的潮流,主要是拒绝空虚意象的营造,而非否定浓厚的油彩。”60年代早期,他创作了一系列以条纹和格子为标志的绘画作品,包括箭的图式,有时通过模版印刷制造出喷墨效果。即使现在看这些画,仍会让人明显感到其漫不经心,似初入门的稚嫩,像某件未完成作品的底稿。在单色画的领域内设置画面的零度线是很常见的,但巴雷那些倾斜的格子和自由漂浮的笔迹能让雷曼或莱恩哈特看上去绝对像大师。巴雷坚持他的画不应被理解为新达达主义评论的那样。他澄清说:“我所做的能很好地以‘反绘画’的面目出现,我通过对画面施加点迹、图样的影响,想要表现的是一幅画解除了物体、色彩和形状后能够呈现的样子。”

与米罗和巴雷不同,美国画家金伯·史密斯并没有彻底摧毁或清除他所选择的媒介,但他让绘画徘徊在消解的边缘,并且基本上是未完成的作品。史密斯在作品中总是把画布当做一个巨大的草稿簿。他通常将若干组波状线条、松散的油彩色块、粗略填入的形状结合起来。这些痕迹带有符号色彩,好像这是一幅准备阶段的树胶水彩画,却莫名其妙地作为最终的作品结束了。史密斯在风格的融合中预料到了海尔曼的通俗形式主义,他在抽象表现主义的严谨传统之上加入了些许马蒂斯式的漫不经心。海尔·福斯特曾撰文评论史密斯:“不是在船头战斗,也不是在后面战斗,实际上他根本没有战斗。”像史密斯、海尔曼、德基瑟这样的画家,其“战斗性”是逐渐衰退的,他们对于公认的绘画观念的攻击也呈衰退之势。

数量日益增多的年轻画家很欣赏“绘画的不可能性”这一观念。这一观念引导他们拒绝作品中的“完成感”或依靠否定的行为本身。奥地利艺术家斯蒂凡·山德主要用现成的文本材料来创作,如潦草的笔记、议程单、难以理解的草稿等。他将这些素材作放大处理,然后移植到巨大的画布上。有的文本明显与自我有关,如“你离开前见我一面”。另一些则是利用名人的题字、手工做的公共标识或艺术界昙花一现的事物。文本的琐碎与它们再现的方式之间彼此脱离的最初感觉让位于一个新的综合体。与其说山德将抽象变成了一个笑话,倒不如说他给抽象赋予了严肃的使命:在日常生活与理想的鸿沟之间架起桥梁。

图2 冲刺夫人 帆布丙烯、喷漆 (四拼一) 整体123cmx433cm 2008年 温迪·怀特(纽约Leo Koenig画廊免费提供)

图3 奢侈的粉末 (银) 硬纸板上银质胶带 60cmx45cm 2007年 谢莉尔·多内甘(艺术家免费提供)

左 朱迪思 亚麻布油画 228cmx243cm 2006年 杰奎琳·哈姆弗瑞斯(格林尼·纳夫塔利画廊免费提供)

右 作品“另一边……(……IDOC,AJAC,IONA,EMEU……)” 内景 2008年 彼得·索里亚诺(让·傅立叶画廊免费供图)

理查德·奥德里奇最近展出的画作几乎将现代主义的形式全部演习了一遍:细节似乎来源于加斯顿20世纪50年代晚期作品的姿态风格绘画——无构图的画,以倾斜形态出现的文章,接近图案画的构图。奥德里奇使用拼贴元素,并剪掉部分画布来显露下面支撑的画架,大量使用油彩和石蜡,将构图简化为随意散落的痕迹。无论从哪个角度来看,每幅画都有“不对劲”的地方:草率的工艺,过时的风格和画面的难以理解。这些有缺陷的作品放在一起,似乎不是一种美的奉献,而是另一种对绘画的批评。它允许画家按照头脑中任何一闪而过的有趣念头去创作。

谢莉尔·多内甘长期探索视频影像中的绘画问题并得到认可,她在绘画上取得的成就反而未得到相应的关注。鉴于她的作品风格,多内甘选择的材料和形式并不令人惊讶。她最近展出的作品都是以不平整的纸板为主要材料,其中的一些构图为用水性油彩画的密集的三角形,另一些则是在纸板上铺上一层银色或金色的胶带,然后在胶带上作轻微的斜切,造成如麦穗似的反射行列。便宜的材料、普通的意象、适度的尺寸、看上去有些草率的制成品似乎表明这样的作品应该被打发掉。这些作品正是我们所能想象的一切绘画中最不奢侈的,它们可以解释为繁荣的碎片或经济崩溃的预言。

不满足的画家倾向于同时用几种不同的方式创作,或者连续采用一些新的手段。杰奎琳·哈姆弗瑞斯属于后者。她的每一个阶段都表现出把握线形痕迹的天赋,以及对油彩的物质可能性的好奇,虽然她从不留恋于此。在哈姆弗瑞斯2006年展出的有银色光泽的油画中,姿态似乎在一阵迅速的涂抹中彼此被覆盖、被擦掉了,而实际上是擦掉了某种潜在的更宏大的构图。哈姆弗瑞斯是新奥尔良人,出于对当地大量出现的混乱自然力的洞察,读懂这些狂风骤雨般的画并不费劲。哈姆弗瑞斯的作品中有对乌尔自我涂抹的姿态的纯粹模仿,但她的消除更直接,自我意识不如乌尔强烈。

温迪·怀特也利用了油彩的消解性,尽管她更喜欢用喷枪而不是笔刷。去年夏天她展出的画作都是由三到五个尺寸各异的画布接合成不规则的形状。稠密的、黑如煤烟的喷墨的堆积,随意地散布在画板上,有时部分会覆盖到如荧光线的附近。与外部轮廓的不规则相呼应,油彩避免了井然有序的外部边缘,它们的边缘磨损了,分散开,渐渐隐去,好像画家只是用光了油彩。这种随意的污损让人想起涂鸦艺术。

临时性在现今许多被视为雕塑家的艺术家身上很明显。雕塑家彼得·索里亚诺近来一直在创作极端临时性的三维作品。每件作品都是由一定长度的从墙面伸出的铝管组成的。从铝管拉出的钢丝绳另一端固定在墙上。这些固定点与喷墨线条和箭形图案相连接,有时是以圆圈和“X”为记号,或者用简明的波形曲线交叉而过。通常索里亚诺的创作结束后,这些墙面作品还能被其他人按另一套程序继续创作。索里亚诺的构图说明了其自身的形成过程,但也有消解和误导作用,包括喷墨痕迹所传达出的处于创作进行过程中的状况。它们很享受能够以另一种方式再造的可能性。这种情况的出现不仅因为金属结构和喷墨痕迹的每一种显示方式都是重新构造的,而且因为观众总是被希望能去猜测艺术家的想法,去想象其他的构造。

临时性绘画不涉及创作具有持久性的绘画作品,它也不关乎绘画的解构。它是一件已完成的作品,却伪装成创作刚开始的阶段,或者相对于一件杰作来说,它会让人停下来思考一下艺术家在创作中可能遇到的“风险”。临时性绘画也可以说是伪装成次要绘画的一种重要的绘画风格。面对绘画的壮观历史和日新月异的艺术形式对绘画这种媒材的贬抑,近来画家们可能已经发现自己处于“次要”的位置,其作品的临时性是绘画之不可能性的指针。