观世音《高王经》并应化像碑

张 总

内容提要:美国哥伦比亚大学藏沙可乐捐藏一件唐造像碑。刻有观音化现众生形貌。其下所刻《高王观世音经》是早期经本,于此经校勘很有意义。文中还联系东魏高王寺造像等,发掘观音文化与艺术内涵。

关键词:观音化现

高王观世音经

造像碑

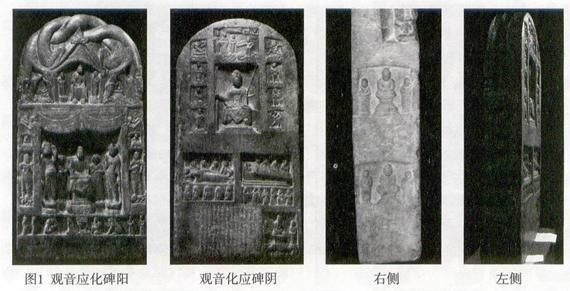

美国哥伦比亚大学藏有一批沙可乐(Arthur M.Saclder)捐出的中国石刻。其中有一件唐代观音经像碑,十分别致。碑阳主龛刻坐佛一铺七尊像,碑阴主龛刻观音化现众生、还有佛涅槃龛,其下则铭刻《高王观世音经》。经本形态具有较现知最早的东魏武定八年(550)碑刻本更为原初的特征。而近似于地藏菩萨护六道的观音菩萨化现诸像,也是其早期表现形态。因而,这件颇为别致的造像碑,所显现出宗教信仰与艺术之间的关联,丰富而有趣,故介绍于此。(见图1)

一、碑中经像

哥伦比亚大学所藏此碑已经刊布,如图录所载,此碑高103.1厘米、宽55.8厘米,厚15.5厘米,编号为S.4426。上为圆拱顶,阴阳双面雕刻,底残无座。碑阳上刻双螭龙,额内一龛,内雕善跏趺坐弥勒,旁有弟子胁侍。碑身帷幕方形大龛,镌主佛并胁侍弟子菩萨五尊像,主龛两侧外辅龛有两天王,其上各设小龛像与飞天。佛为趺坐、手施无畏印,头顶为磨光肉髻,偏衫覆肩。仰覆莲座垂帛摆下。弟子迦叶、阿难,双手置胸前。菩萨裸身束裙,璎珠分垂,手持花蕊、珠带。下面横龛列香炉双狮,炉下有力士斜肩扛顶,两旁女供养人跪姿、男则持灯胡跪。双狮或伸或咬前爪,外侧立有四身供养人。再往下的碑面有些题字铭刻。为同族亲属姓名等(石下残断约6、7字,致使行字均不全):

二儀…/人身危…/家大小並…/一羲减诫…/敢及如来…/生前见…/曾祖景…/祖和隋…/父買…/驹亡…/發…

二男行…/焉方男…/男行恭…/恭男仁…/女满相…

碑阴上方十龛为一组。中央主龛内观音菩萨坐像,半跏趺相,左足踏莲台。束发冠,双手拿摩尼宝珠,分出六条线延伸至龛沿,呈如云气状。其上方有一、两侧各有四小龛,而浮雕所刻却不是观音救八难内容,而是应化诸身众生形貌。小龛旁多有题记。如上方龛内刻释迦降生的童子形,手持帛带,顶有龙首三个,又有弟子、妇女与佛形立旁侧。其龛沿铭刻:“此是释牟尼佛身”。碑右侧四小龛,依次刻有各身形之像。上为兽头人形前奔举手状者,铭“此是迦模屣身”。其下雕牛头人身,交臂胸前的正立像者,铭“或作牛頭婆身”;再下镌童子裸身、双手胸前合十者,铭“或作同(童)男身”;最下镂武士,举臂叉腰而立岩上者,铭“或作金刚身”。左侧龛雕女装立像者,铭:“或作玉女身”;其下镌跪姿双髻女像则铭:“或作口口(童女)身;最下着盔甲立小鬼上者,铭“或作神王身”。唯左侧上方一龛无铭,其内一像卧床上,体瘦肋骨毕现,伸臂搭连抬腿,姿貌很是奇特。从铭词可知,碑阴观音周遭九龛中这些形象都是观音化现,而菩萨慈悲也至于地狱饿鬼道。但菩萨刻为这类形象,毕竟仍显不恭,所以采取了一些特殊方式处理。

此碑的两侧各有两小龛,均雕一佛二弟子胁侍。左侧上下雨龛题记铭为:

清信女趟罹兒,/为亡父及兄/存母,造像/一鋪。

清信女久娘,/焉亡父口母,造/像一鳙。/阖家大小,一心侍佛。

右侧上下两龛像略同但造型丰胖一些,铭题依次为:

佛弟王仁本。/为见在母及亡父,/敬造像/一铺及兄弟等,/一心侍佛。/本割妻。

佛弟子尚護。/郭威徼、妻李、男玄、女/樂妃,一心侍佛。

碑阴下方则为涅槃像等三龛的镌刻与《高王观世音经》并题记。其左龛为佛陀右胁而卧的涅粱像。下方五身弟子跪坐,因为向佛而背对观众,所以仅见风帽后面的分披。佛身后的四弟子或露顶或披帽,佛脚下有露顶弟子正抚抱佛脚。佛头前所跪一人似为俗装,或为须跋陀罗。此人是释迦入灭前赶来受教而信佛的。如是则为释迦十大弟子及此人侍佛涅槃。旁邻龛中为焚棺之前情状。棺盖横启,显露一弟子,双手合胸前。后有四人,亦分披帽或露顶,中有笑容可掬者。其下则横雕一弟子对着六个俗世装束人,或为六师外道。此平行的两龛之下,右侧又有一龛,内雕一佛二弟子,应为供养龛或还愿龛像。其旁就是《高王观世音经》的铭刻。经后又有题记数行,但经文与题记下部仍有残失(录文见后)。

这件造像碑的内容颇有意趣,虽然碑中释迦佛与观音的形象交错出现,但观音的内容比较特别。碑阴主龛中观音坐像,手持宝珠出六道光,化现种种形貌相状。其间意蕴为何呢?这个造型特点,其实并不陌生。因为地藏菩萨的典型姿态,多有半跏趺坐而护持众生,即从摩尼宝珠出六道光芒,五趣六道轮回中的众生,各显姿态于光气之中。其例在唐初的小型善业泥像中就有,地藏侧向而坐,只有五道且皆在一方,有天、人、畜生、饿鬼等形。唐咸亨元年(670)崔善德造像碑、陕西省耀县药王山唐代摩崖8号龛,就有向六道的表达。至晚唐五代以来,地藏六道像形态渐多,如敦煌绢纸壁画,有图上分六道云气,下具十王冥府。

崔善德造碑阳刻弥勒佛,阴刻地藏,原藏巴黎,沙畹有过研究,与此碑确为相似(图2)。两碑顶都为圆拱形,碑阳双龙螭形几乎一致。碑阴主像半跏坐,双手都有宝珠出六道云气并种种形貌,但高仅56厘米,约为此碑的一半。崔氏碑像两侧没有龛,却补刻五代贞明题记。其地藏所掌确为六道云气,形象却不太“标准”。其上端左右云气各坐三人。中部一人顶龙首一戴冠,似为天部。其下两裸身奔者或为饿鬼等,没有明晰的阿修罗像。而耀县药王山8号龛,地藏处六道轮回明晰一些。一边有阿修罗,一边有狮兽等。

但此碑此龛之像,是否地藏六道呢?因为地藏也可现菩萨形而不必非以僧人像出现。此像也无标志性的化佛冠。不过,此龛周遭小龛有九,并非吻合六道,亦不宜定观音救八难。此处小龛中种种形像,不是受难遭苦的细节,只是一种特定身份。只能是观音菩萨应机化现,变为种种有情,便于度化各种阶层不同类型人士。

观音菩萨的这个品格,在《法华经·普门品》、《楞严经》都有明说。前者说观音可变为三十三身、后者说观音可化三十二身,其实大同小异。《普门品》中佛对无尽意菩萨说:

善男子!若有国土众生,应以佛身得度者,观世音菩萨即现佛身而为说法:应以辟支佛身得度者,即现辟支佛身而为说法:……应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者,即现妇女身而为说法:应以童男、童女身得度者。即现童男、童女身而为说法:应以天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩喉罗伽、人非人等身得度者,即皆现之而为说法:应以执金刚身得度者。即现执金刚身而为说法。碑上龛“此是释迦牟尼佛身”,题铭中“童男、童女,金刚、神王、玉女、迦楼罗”确可与此对应。虽然其中没有“牛头婆”等,但经偈中有言,所说也应包括了这一部分:

十方诸国土,无刹不现身。种种诸恶趣,地狱鬼畜生,生老病死苦,以渐悉令灭。唐译《首楞严经》中说观音有三十二应,长行文句基本与上说同,最后结语为:若诸非人有形无形。有想无想乐度其伦。我于彼前皆现其身。而为说法令其成就。是名妙净三十二应入国土身。皆以三味闻熏闻修。无作妙力自在成就。

此处所说人非人等,也可包括“牛头婆”等,当然,《首楞严经》译出年代较晚,也有此经为中土撰造之说。但两经延续,说明着观音救化观念的扩大普及。

但是应该注意,地藏菩萨也有类似的变化身,甚至达到更多的四十四身。有研究表明敦煌初唐321窟《十轮经变》中就有此表现,其四十四身还可以归纳于六道。但是地藏应化中并无佛道,最高只有诸天诸神诸菩萨等。所以此处应化仍应比定其为观世音菩萨。观音菩萨与地藏菩萨的救度性格其实很雷同,但是在实际生活中,渐行分开。观音负起救苦救难于生者的职责,而地藏担起救度地狱冥府死者的职责。这种演化分途,晚唐五代之时已经明显。

还应明了的是,后世观音菩萨最为流行的形象,并非此三十三身或三十二应,而是于经典多无其征的三十三身,如白衣、渡海、读经、提篮观音之像。严格对应的图像很少,东京国立博物馆藏日本室町时代寺院观音三十二应图,已是较好的作品了。现代寺庙中或多表现,但相对而言,此图式变现后同于各类形像,自身表征失缺。所以最终仍流行皆具观音标识的三十三观音像。

总之,此碑阴主龛是“三十三身观音”题材作品的早期体现,是《观音经》中观音三十三种应化身、方便说法的珍贵表达。其形态稍似观音救八难,更如地藏掌六道,但实为观音现众身。其应化形象中,上到诞生时的释迦佛;中有金刚、神王与童男玉女等;下至“牛头婆”及“铁床”上鬼魂或人非人等:可证观音化现上达佛天、下至地狱恶趣,但更重于人间。

二、碑铭《高王经》及题记

此碑阴下部所刊刻经文并接缀题记。刻铭共十四行,经文十二行,多数仅存13-15字,平均存14字。从下文中每行约补人6字的情况可知,其满行应有21字左右。为刊文字使之整齐,镌铭前先竖列行线,从佛三尊龛旁开始,但最后空出多余四行,未刻文字。其经文与题记兹录如下:

此处经文与题记之间,初看起来还有错行,似将尾题“高王观世音经一卷”的后几字错入题记中了。但事实并非如此。因经文与题记都佚落最下部分,都是经题中字,所以容易产生误解。应将经文尾题与题记中经题都补全,最后部分才能读通。总之,题记意谓净妙寺的比丘尼净意,为了亡故的师父(闍黎)与父亲,刻铭此《高王经》。此经并元首题。经文开始的“佛说观世音经一卷”,使人产生误解,以为此经又名《佛说观世音经》,很容易与《妙法莲花经》的“观世音菩萨普门品”混淆。因《法华经·普品经》单独流行以后,常称为《观音经》、《观世音经》、《佛说观世音经》。但实际上此观世音经非彼观世音经。经文中决无相同之处。此经的另名是《大王观世音经》、《折刀除罪经》、《高王白衣观世音经》等。此一《高王观世音经》是一个疑伪经,即中土和尚撰造之经。其产生在北朝之东魏。据附经流行的《灵验记》,当时某人受冤入狱,欲念《观世音经》而得救度。但梦中得僧传授,教嘱其念此经一千遍。次日此人遵嘱念经,果然刀斫不伤。官员呈到高欢处,令人验之,而后敕令流行。此经由高欢而得名,因其执掌东魏的实际政权,所以称为高王。此事此经俱见载于《魏书》、《北史》,是正史中少见的纪载。

唐道宣《大唐内典录》等将此经事归为东魏的天平年中(534-537年)。而现存此经最早的经,本,是东魏武定八年(550)石刻本,杜文雍等造像碑中所刻。这个石刻本距传说此经产生的时间只有十余年,而且造在河南禹县。此后房山云居寺隋雷音洞《大王观世音经》、第三洞唐刻此经。美国旧金山亚州艺术馆藏一观音经像隋碑,亦刻此经,还有龙门石窟老龙洞等两处,也有初唐的《高王经》。可知此经早期多以石刻本出现。连同此刻在内,现知至少也有六个石经本。除了美国所藏经碑文字稍多以外,都是朴拙的早期形态。因此经从北朝到初唐沿用未缀,所以刻在此碑上亦毫无疑滞之处。

与此相应,敦煌吐鲁番文书有此经写本,而且数量不止一件。此经内容的增长,从写本中看得更为明显。总括而言,《高王经》可分为简洁的古本与加长的近本两型。吐鲁番出土本写本,也与这些石刻本一样简短。笔者还比定了俄藏敦煌本亦为古本、x-1592号(2719号)《高王经》共16行,满行16-18字。前首题有残仍存“音经一卷”。文从“……度苦难,拔生死罪”至“消伏於毒害”为止(图)。法藏P.3920号敦煌写本,就增加了内容,成为近本。笔者比定了山东济宁博物馆所藏一碑,刻有《救苦观世音经》的字句。

由于《高王经》早期经本已有如许之多,包括二写经与六石刻,所以很容易将此经下部所缺的文字补全。但其中唯有六方六佛的两佛名,“东方宝光月殿妙音王、南方树根花王佛”不太确定。因为如依据诸经,则此两佛名文字会溢出六七个。所以此经这里原有减删或缺漏,详情不得而知。

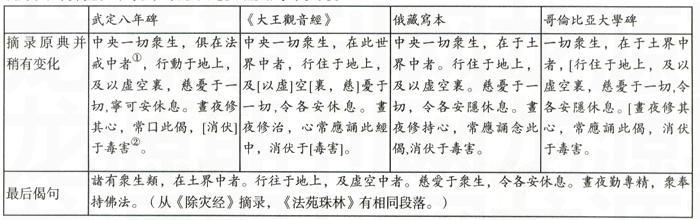

此经最后段落中“一切众生,在于土界中者”等,尤其是“土界”一词,值得特别注意。比较来看,其余诸本多做“世界”,而最早的武定八年碑拓,却是“法戒”两字。初看起来“土界”似乎不对,但若联系下旬,则唯有“土界中”才能与“地上”和“虚空”衔接、说明一切众生类,而且俄藏敦煌本也是“土界”。此处“世界”虽可存疑但后来成为主流,而“法戒”似无从谈起。而且此碑刻亦无“中央”两字。其中缘由何在呢?笔者原已查明,《高王经》的后段,本是出自西秦圣坚所译《除恐灾患经》的偈句:

…在土界中者。行往于地上,及虚空中者。慈爱于众生,令各安休息。昼夜勤专精…。由此可知《除恐灾患经》中的偈语。所言土中、地上、虚空中的一切众生,念此偈颂,各自安隐休息,可得获慈爱。此碑中所刻,源出此偈十分清晰。有趣的是,多数《高王经》石刻将此处“土界”改成了“世界”,且在“一切众生”前加“中央”两字。而现存最早的武定八年碑刻本上,此词竟然变成“法戒”二字。原来文从字顺的一段话,变成了不易通懂之句,其中的缘由颇值深思。《高王经》为中土撰述这一基本事实,当是理解此中曲奥的钥匙。中土撰述一般可理解为中国僧人的撰造述编,但《高王经》实为编成而非撰造,其各个段落几乎都出自印度原典,惟以编缉手法合成,也有一点词句改变。我们所见就是如此,原先的偈句变了长行,且有点面目皆非的意味。除了抄传错误以外,如“法戒”有可能原意“法界”,仍具个中缘由。即编撰者会有意为之,以防读诵经典之人识出“原典”。不过此例中,年代较晚的经本,反而体现或近于原典的原形,确也属于少见的个案,是较为珍奇的现象。一般而言,经典字句词汇都是定型不变的,但疑伪经的变化则较明显,多数是有所增添,《高王经》也是如此。从此一句相较来看,大约东魏碑最早而唐碑最晚,但是文句却是最晚者最按近于《除灾经》原典。当然,此

后经文都采取了“世界”一词,我们所举几例有特殊个案的可能,但是其早晚与原后呈现的反比关系,却是有趣而引人深思的。其中缘由何在呢?或由改订不太通顺之处?或是识明了原典?总之,哥伦比亚大学此碑石刻《高王经》,在经本上有其特殊而异样、可以突现原典的价值。下表即对比了此段经文刻写状况。

后经文都采取了“世界”一词,我们所举几例有特殊个案的可能,但是其早晚与原后呈现的反比关系,却是有趣而引人深思的。其中缘由何在呢?或由改订不太通顺之处?或是识明了原典?总之,哥伦比亚大学此碑石刻《高王经》,在经本上有其特殊而异样、可以突现原典的价值。下表即对比了此段经文刻写状况。

三、高王寺及观音窟等

河南省鹤壁市的五岩山石窟,存有一处东魏兴和年间的观音龛像,颇为精彩重要,值得特别注

意。陈平《河南省中小石窟的主要收获》,对此曾有过介绍。

五岩寺石窟,分布在一个L形山谷之中的四个自然小区中,有3窟室、28摩崖龛,并24则题记。其龛像都不大,但第四小区的南龛最为重要。此窟外立面设有窟门、楣及造窟碑记(图4)。门为长方形,上为帷幔尖拱形门楣,旁有碑形题记。窟平面为简单的方形,进深为120厘米、高110厘米、面阔85厘米,虽然此窟仅是接近于坐禅之窟的很小窟室,但其中的造像却特别不凡。窟内三面均设基坛,上有雕像。正面刻五尊。主像为结跏趺坐的菩萨形貌,戴着高宝冠,宝缯垂下,由双耳际直至双臂。桃形项圈,披帛交叉于腹前环中,在肘上搭至外扬,腰际束裙。裙纹分两层垂于座前。两旁胁侍双弟子之像。观音菩萨的形象是典型的北朝面貌,但是将其作为主像,旁侍胁从,却不多见,是随观音信仰一步步发展而成的。因为观音本是阿弥陀佛的胁侍,所以无论金铜、石玉等像,观音多是胁侍形态,或是单尊造像,但是随观音信仰的弥漫与深化,在北朝晚期,渐渐出现了具有胁侍的观音组合,此处窟像为重要一例。不唯如此,窟内两侧壁像亦特别,仿如一佛二弟子的形态,主尊磨光高肉髻,面方圆,双直领袈裟,双手抄于胸前,袖笼宽大、由肘至腿倒三角形。纹褶简疏。此两像为何题材呢?窟口的造像碑记说:

典和元年(539)十月十日/高王寺主道詠檀越主/朱拓在五最山造石/窟一軀,中有舰世音像,並日天子、月天子。造訖铭。/五岩寺主惠口埙日垂/口记。

据此不仅可以确知窟中主要造观世音像,而且两壁为日天子像、月天子像。更可留心的是“高王寺”之名。此名不合一般寺名规制习俗,若非与《高王经》事相联,确实不合情理。况此兴和初年,正是所谓高王敕布写此经事时,若依天平三年(534)而计,造窟为此后两三年,观音信仰契此机而掀一高潮,所以主持以此而名寺、并造观音为主窟像,确实有可能。因为全国石窟之中,以观音为主之窟仍属少见,东魏此石窟造像为观音信仰、或有高王经有关而益显其不凡的特色。另外,现在所知高王寺并不止一处,山东泰安市与陕西凤翔城关镇都有高王寺村,或由古高王寺演变而来。

结语

通过以上对哥伦比亚大学所藏沙可乐捐助的观音化现并《高王经》像碑,可知此碑特殊价值所在。其主龛虽有释迦与观音交错,还有弥勒小像龛,但观音像与刻经都体现出独一无二的品质。碑阴主龛之像,与周遭九小龛,表达了观音菩萨应化有情诸众生身,方便说法。而其下镌刻的《高王经》,更是东魏到初唐时流行的《高王观世音》经,保留较好。本文进一步论证《高王经》来源于《除恐灾患经》的情况,并考定此经本较现知最早的东魏武定八年碑经本更近原本之处。而河南鹤壁五岩寺石窟,东魏兴和年间的观音龛像,不但凿成了观世音并日天子月天子像,还显出了高王寺之名,或提供了当年此经的流传状况。