乳腺癌50例中药处方的临床研究

吴学瑾

(浙江省桐庐县第一人民医院,浙江 桐庐 311500)

乳腺癌是目前临床常见的恶性肿瘤之一,发病率在妇女恶性肿瘤中居首位。中医历代文献对乳腺癌早有记载,被称为“乳核”、“石痈”、“乳痞”、“石榴翻花发”等,现代比较统一的中医名称是“乳岩”。乳腺癌的治疗一般分为局部治疗和全身治疗,中药可作为辅助治疗的措施之一,适用于一些不适合手术和放、化疗或手术后复发的患者。笔者对50例治疗乳腺癌中药处方进行统计分析,从其药性、药量等方面总结用药规律,为乳腺癌的临床治疗提供参考。

1 资料与方法

资料来源于我院2006年至2007年的50例乳腺癌患者所用中药处方。对患者基本情况及其处方中各药物分类及应用频次分别整理统计。

2 结果与分析

2.1 患者因素与发病率

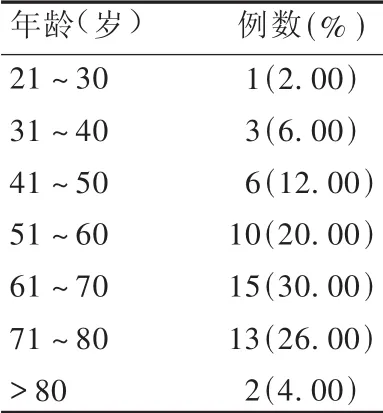

患者年龄均在20岁以上,其中80岁以上有2例,具体年龄分布见表1。现代医学认为,乳腺癌发生的高危因素包括乳腺癌家族史、月经初潮早、高龄初产、未经产、闭经晚、绝经后肥胖、高水平电离辐射、良性乳腺疾病等。从表1可见,乳腺癌的发病率随年龄的增长而上升,30岁以前极少,30岁后呈阶段性增长,直到老年仍有上升趋势,61~70岁期间达到高峰。据询问得知,50例患者中21%未到绝经期,79%已绝经。这表明,乳腺癌的发病率与女性的月经情况有关,月经初潮期甚少有此病,进入月经稳定时期起缓慢增加,绝经后的发病率最高。

表1 50例患者年龄分布

2.2 中医理论与处方用药规律

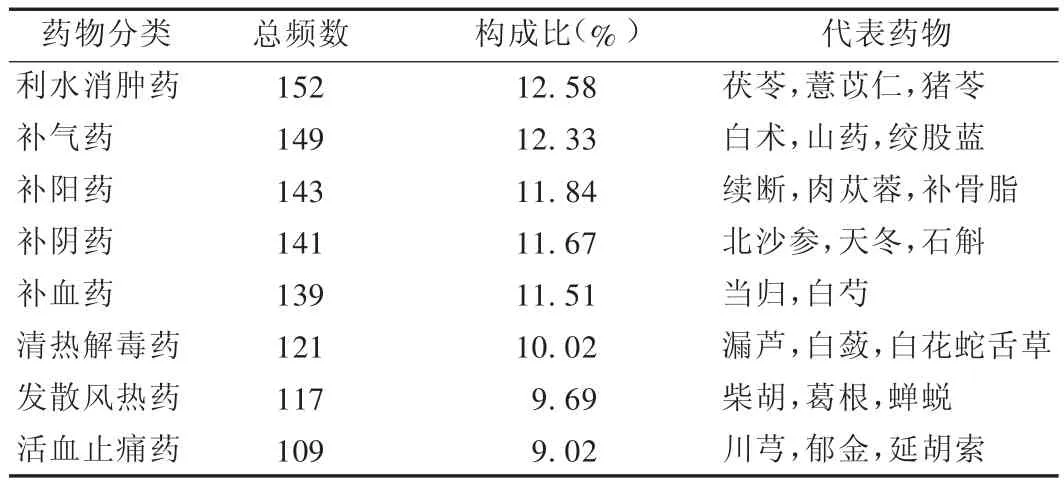

50例中药处方总共用药为1208种,涉及36种不同中药材,每张处方平均用药24种。对每张处方药性、药量进行统计、分析,结果见表2及表3。

表2 50例中药处方出现频数较高的8类药物

乳腺癌与其他恶性肿瘤一样,具体的发病机制尚未明确,但大量临床研究表明,可能与内分泌、遗传、病毒等因素有关。祖国医学认为,乳头属肝,乳房属胃,脾胃相联,乳腺癌发病原因与机体的气血、痰、湿、情绪密切相关,“癌毒内生”是其发生的核心变化,“痰毒瘀结”是其发展的核心病机,“余毒未清”是其术后的主要病机,“余毒旁窜”是其术后复发转移的关键病机,“散结解毒”是其术后抗复发转移治疗的重要治则[1]。治疗原则为疏肝健脾、解郁活血、软坚散结。众多中医专家将中药的抗肿瘤作用分为4类:祛邪,指用中药所产生的抗肿瘤作用达到消灭肿瘤、恢复健康的目的;祛邪扶正,指运用中医中药扶正解毒的原理治疗癌肿;祛邪增效,指运用中药活血化瘀机理增强和提高化疗、放疗的效果;扶正减毒,指运用中药调补气血、阴阳的作用,减少放疗、化疗的毒副作用,达到消瘤健身的目的。对50例乳腺癌患者的研究发现,中药的最大作用主要体现在后三者。

通过大量临床研究分析,中医大体将乳腺癌的临床表现分为肝气郁结、冲任失调、毒热蕴结、气血亏虚4个证型[2]。中医对其治疗是辨证论治,通过配伍不同类的药物达到各个证型的治疗所需。从表2可知,50例中药处方用药以利水消肿药、补虚药、清热药、活血药为主。现代药理研究表明,利水消肿药除有增强细胞免疫作用外,其中茯苓多糖体、茯苓素、猪苓多糖体及茵陈等均具有抗肿瘤作用;补虚药调补气、血、阴、阳,几乎对影响机体的每个系统都有一定的药理作用,大多能升高白细胞、增强细胞免疫等作用;清热药除有解热作用外,还有抗毒、抗炎和增强免疫等作用;活血化瘀药不仅有抗凝与促纤溶作用,还能增加血流量、改善微循环、减少肿瘤转移,使抗肿瘤药物和机体的免疫活性细胞容易与肿瘤细胞接触,从而提高疗效,另外活血化瘀药还有抗炎、抗感染、调节免疫等作用。这几类药的作用机制均与乳腺癌的致病因素有密切的关系。除表2中的8类主要药物外,个别处方还用到了清热化痰药、止咳平喘药、熄风止痉药、养心安神药等,这也是根据中医理论辨证配伍,以达到“散结解毒”的重要目的,大多用于术后。

从表3可见,白术等为抗乳腺癌的常用药。在此详细介绍这10种中药的药性、药效及其对乳腺癌的作用。

白术:性苦、甘,温,入脾、胃经,有补脾、益胃、燥湿、和中、安胎之功效。现代药理研究表明,白术有降低瘤细胞的增殖率,降低瘤组织的侵袭性,提高机体抗肿瘤反应能力及对瘤细胞的细胞毒作用[3]。另外,还有纠正T细胞亚群分布紊乱状态的作用。

薏苡仁:性甘、淡,凉,归脾、胃、肺经,有利水消肿、渗湿、健脾、除痹、清热排脓的功效。现代药理研究表明,薏苡仁有调节血糖、镇痛、抗炎、抗血栓形成、抗肿瘤的作用[4]。从薏苡仁中提取的薏苡仁油(康莱特注射液)可抑制细胞的增殖,也可诱导细胞凋亡,其诱导细胞凋亡的机制主要与促进Fas基因表达有关。

茯苓:性甘、淡,平,归心、脾、肾经,有利水、消肿、渗湿、健脾、宁心的功效。张秀明[5]总结茯苓具有利水消肿、抗肿瘤及对免疫系统和消化系统的药理作用。

北沙参:性甘、苦、淡,凉,入肺、脾经,有养阴清肺、祛痰止咳功效,有免疫抑制、抗肿瘤、抗氧化等作用[6]。

柴胡:性苦、凉,入肝、胆经,有和解表里、疏肝升阳等功效。现代药理研究表明,柴胡有解热镇痛、抗炎、抗病原体、促进免疫等作用[7]。

浙贝:味大苦,性寒,入手太阴、少阳,足阳明、厥阴经,具有清热化痰、散结解毒的功效,其主要药理作用为镇咳、祛痰、平喘、抗菌。

穿山甲:味咸,凉,入肝、胃经,具有通经下乳、祛瘀散结、消痈排脓等功效,具有升高白细胞等重要的药理作用。

羊乳:性甘,温,功能温润补虚。

郁金:性辛、苦,凉,入心、肺、肝经,功能行气解郁、凉血破瘀,有抗菌、保肝、抗炎等药理作用。

香茶菜:味苦,凉,具有健胃整肠、清热解毒、健脾、活血等功效。现代药理研究表明,日本香茶菜中提出的延命草素有抗肿瘤作用。

从各味药使用的药量上看,“乳岩”毒邪内生,平均用药量基本为正常用量的最大值,其中北沙参更是超过了正常用量最大值的66%,说明此病症的顽固性。除以上主要药物外,个别处方还用到了青蒿、芡实、肿节风木等,针对不同病情的患者,应根据其具体病症,在治疗主病的基础上兼顾其他症状。

3 小结

实际临床应用中,中药主要是在乳腺癌的综合治疗中起辅助治疗作用,其主要作用在于延长患者的生存期和提高患者的生存质量,具体包括以下几个方面:1)对乳腺癌放、化疗患者有一定的辅助治疗作用,可以增加放、化疗的疗效,减轻其毒副反应,顺利完成各项治疗计划;2)中西医结合治疗能提高患者生存质量,延长生存时间;3)患者术后机体抵抗力下降,而中药的扶正培本、活血化瘀、清热解毒等作用可以提高机体的抗病能力,从而减少肿瘤术后转移和复发的机会。

乳腺癌的中医治疗原则以疏肝健脾、解郁活血、软坚散结为主。研究各张中药处方的临床运用可知,中医治疗乳腺癌以利水消肿药、补虚药、清热药、活血药为主,大量用药体现在白术、薏苡仁等10种,并与其他药物配伍而成,以达到“散节解毒”的功效,从而提高术后或不能进行手术患者的生活质量。

[1]刘 胜,花永强,孙 平.试论乳腺癌痰毒瘀结病机的理论基础与临床应用[J]. 中西医结合学报,2007,5(2):122-125.

[2]卢雯平,林洪生.160例乳腺癌术后血行转移患者中医辨证分型的研究[J].临床肿瘤学杂志,2006,11(6):425-426,430.

[3]姚淑娟,刘伯阳.白术对化疗荷瘤小鼠减毒增效作用的研究[J].中国基层医药,2006,13(1):74-75.

[4]张启华.薏苡仁药理作用及临床应用研究进展[J].实用中医药杂志,2006,22(8):517-518.

[5]张秀明 . 茯苓药理作用研究概况[J]. 中药材,2001,24(6):446-449.

[6]耿增岩,乔 逸,杨晓青,等.北沙参的研究进展[J].现代中医药,2006,26(6):62-63.

[7]王艳丽,和水祥,罗金燕.柴胡皂苷抗肿瘤机制研究进展[J].中西医结合学报,2006,4(1):98-100.