血液流变学异常偏头痛应用辨证分型针刺治疗临床观察162例

魏 巍

1 资料与方法

1.1 一般资料

临床检查血液流变学异常,且排除脑部器质性病变的偏头痛患者作为观察对象。本组162例,男70例,女92例;年龄最小14岁,最大71岁,平均42岁;病程最短4个月,最长48年,平均9年;症状学积分7~11分 71例,11~16分 50例,16~21分 41例,平均(13.23±3.25)分;检验学积分15~24分 32例,7~15分 41例,1~7分 89例,平均(6.57±3.89)分。

1.2 偏头痛诊断标准

①反复发作性血管性头痛,每次发作的性质和过程相似,发作间歇期正常。②发作前可伴或不伴有先兆症状。可表现为完全可逆的局灶性皮层和(或)脑干功能障碍的先兆症状,如眩晕、耳鸣、复视、共济失调等。③发作性头痛至少有下列各项中的2项:a. 位于一侧;b. 搏动性;c. 程度:严重头痛,痛时需卧床;中度头痛,痛时影响工作;轻度头痛,痛时不影响工作;d. 登楼梯或相似的日常体力活动有所加重。④伴随症状:头痛时恶心、呕吐、畏光、畏声等必备1项或1项以上。⑤头痛发作持续4~72h(未治疗或治疗不满意者)。

1.3 计分方法

1.3.1 症状学积分

①头痛发作次数:以月计算,每月发作≥5次 6分;3~4次 4分;≤2次 2分。②头痛程度:发作时需卧床6分;影响工作4分;不影响工作2分。③头痛持续时间:≥2d 6分;12~24h 4分;<12h 2分。④伴随症状:伴随恶心、呕吐、畏光、畏声等3项以上3分;2项2分;1项1分。

1.3.2 检验学积分血液流变学测定

增高≥30% 3分;15%~30% 2分;<15% 1分。

1.4 辨证分型

1.4.1 肝阳上亢型(42例)

头部胀痛,或左或右,或恶心呕吐,视物不清,面红目赤,心烦口干,大便干结,小便短赤,舌红,苔黄,脉弦。

1.4.2 痰浊上扰型(33例)

头部疼痛沉重,或左或右,或兼目眩,胸闷脘胀,恶心食少,痰多黏白,苔白腻,脉滑。

1.4.3 瘀血阻络型(39例)

头痛反复,痛如锥刺,或左或右,固定不移,经久不愈,舌质紫黯有瘀点,苔白,脉细涩。

1.4.4 气血亏虚型(27例)

头痛绵绵,或左或右,双目畏光,神疲乏力,面色苍白,心悸寐少,舌淡,苔薄,脉细弱。

1.4.5 肝肾阴虚型(21例)

偏头疼痛,时轻时重,伴有眩晕,视物模糊,五心烦热,口干,腰膝酸软,舌红少苔,脉弦细。

1.5 治疗方法

1.5.1 肝阳上亢型

治宜平肝潜阳,通络止痛。主穴:率谷、风池、太冲等;配穴:太阳、丘墟。手法:诸穴施以泻法,留针30min,1次/d,痛甚者可加用电针。

1.5.2 痰浊上扰型

治宜健脾除湿,降逆化痰。主穴:率谷、风池、丰隆等;配穴:太阳、阴陵泉。手法:诸穴施以泻法,留针30min,1次/d。

1.5.3 瘀血阻络型

治宜活血化瘀,通络止痛。主穴:率谷、风池、血海等;配穴:太阳、膈俞。手法:诸穴施以平补平泻法,留针30min,1次/d,膈俞可中等程度叩刺出血,隔日1次。

1.5.4 气血亏虚型

治宜补益气血止痛。主穴:率谷、风池、足三里等;配穴:太阳、三阴交、膈俞。手法:诸穴均施以补法,留针15min,1次/d。

1.5.5 肝肾阴虚型

治宜滋补肝肾止痛。主穴:率谷、风池、三阴交等;配穴:太阳、太溪、肾俞。手法:诸穴施以平补平泻法,留针20min,1次/d。

1.6 疗程

各型均针刺10d为1个疗程,疗程间休息2~3d,3个疗程后进行疗效判定。

1.7 观察项目

治疗前后观察患者症状和血液流变学变化。血液流变学测定采用北京普利生精密仪器研究中心生产的LBY-N6型旋转式血液黏度计测定全血黏度。检测对象在针刺前后(针刺前7d内未进行其他治疗)用7号针头10mL注射器自肘静脉取血6mL分别测定。

1.8 疗效标准

治愈:疗程结束后无发作性偏头痛症状,停止治疗1个月无复发;显效:治疗后积分减少>50%;有效:治疗后积分减少20%~50%;无效:治疗后积分减少<20%。对每月发作频率超过5次者,治疗后发作频率减少>75%者减4分,减少50%~75%者减3分,减少20%~50%者减2分。

1.9 统计学方法

采用t检验。

2 结 果

2.1 临床疗效

本组162例中,治愈89例,占54.9%;显效39例,占24.1%;有效23例,占14.2%;无效11例,占6.8%。总有效率93.2%。

2.2 162例针刺治疗前后症状学积分及检验学积分变化

见表1。

表1 162例针刺治疗前后症状学及检验学积分变化

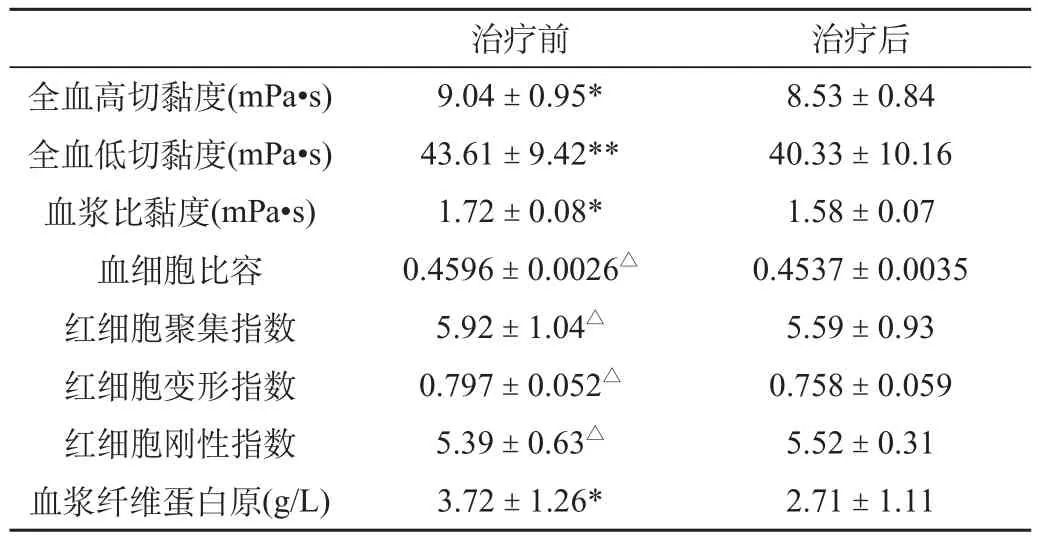

2.3 162例针刺治疗前后血液流变学指标变化,见表2。

表2 162例针刺治疗前后血液流变学指标变化(±s)

表2 162例针刺治疗前后血液流变学指标变化(±s)

与治疗后比较,*P<0.05,**P<0.01,△P>0.05

治疗前 治疗后全血高切黏度(mPa•s) 9.04±0.95* 8.53±0.84全血低切黏度(mPa•s) 43.61±9.42** 40.33±10.16血浆比黏度(mPa•s) 1.72±0.08* 1.58±0.07血细胞比容 0.4596±0.0026△ 0.4537±0.0035红细胞聚集指数 5.92±1.04△ 5.59±0.93红细胞变形指数 0.797±0.052△ 0.758±0.059红细胞刚性指数 5.39±0.63△ 5.52±0.31血浆纤维蛋白原(g/L) 3.72±1.26* 2.71±1.11

3 讨 论

偏头痛是一种常见病、多发病。近年来,对偏头痛的基础和临床研究都有较大进展,但迄今其发病机制仍未完全阐明。近年来有学者研究发现偏头痛患者的全血黏度、血浆黏度、血小板指数显著增高。而针刺治疗具有增强血浆纤溶系统活力的作用,并可改善血液的浓、黏、聚、凝状态和血液流变学的多项指标[1-3]。我们采用针刺方法治疗血液流变学异常偏头痛162例,结果显示,治疗前后患者血液流变学指标及临床症状学评分均有明显变化。提示偏头痛患者血液流变学改变可能为偏头痛病理改变的构成因素。中医学认为,偏头痛属于头风范畴,多因肝阳上亢、痰浊上扰或肝肾阴虚、气血不足等使络脉不通或脑失所养而致。病机在于“不通则痛”,“不荣则痛”。主穴风池、率谷皆为足少阳胆经之腧穴,足少阳胆经起于目外眦,其经脉上下几次折行于头侧部,故少阳头痛的特点即是偏头痛,少阳经穴也是临床治疗偏头痛的首选经穴。风池具有疏风解表、清利头目、平肝息风之作用,率谷具有疏风清热、通络止痛之功效。2穴均为临床治疗头部疾患的重要穴位。针灸治疗采用病部近取与循经远取相配,旨在疏通全身经络系统,使气血调和,从而达到“通则不痛”、“荣则不痛”的目的。

[1]孙增华,杨玉金.偏头痛诊断、疗效评定标准意见[J].卒中与神经疾病杂志,1995,12(2):110.

[2]袁军,李梅,王耀民.针刺治疗血液流变学异常偏头痛的临床研究[J].河北中医,2003,25(3):207-209.

[3]孙面,施乃久,李红霞.偏头痛患者血液淀变学和血流动力学的对照研究[J].中国厂矿医学,2000,13(2):89-90.