多位点小剂量治疗 2型糖尿病临床观察

吴秀华

2型糖尿病的病因及发病机制在深入研究中,各种治疗药物相继应用,均有明显效果。本文总结采用小剂量多位点治疗 2型糖尿病,取得一定效果,并提高了患者血糖达标,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 我院 2008年 1月至 2009年 8月间 2型糖尿病门诊患者 35例,男 12例,女 23例。年龄:29~70岁,平均(56.6±9.56)岁。病程:2~12年,平均(5.82±2.70)年。空腹血糖 8.06~15.67mmoI/L,平均(11.00±1.68)mmoI/L。餐后 2 h血糖 10.23~18.64mmoI/L,平均(13.71±1.61)mmoI/L。糖化血红蛋白(HbA 1c)7.0~9.5%,平均(7.79±0.66)%。体重指数(BMI),23.80~31.44 kg/m2,平均(27.15±1.42)kg/m2,接受治疗时间 3个月。

1.2 诊断标准 均符合 1999年WHO制定的 2型糖尿病诊断标准 。

1.3 治疗方法 常规糖尿病知识教育,科学控制饮食,控制血压,調脂的基础上,口服格列齐特缓释片 30 mg,每日早餐前一次,瑞格列奈 0.5mg,三餐前口服,二甲双胍 0.25 g三餐后口服。

1.4 观察指标 与治疗前及治疗后 2,4,8,12周,采用葡萄糖氧化酶法测定空腹血糖(FBG),餐后 2 h葡萄糖(PBG)。用竞争性抑制乳胶增强免疫比浊法测定糖化血红蛋白(HbAlc)。治疗前及治疗 12周后检测。

1.5 疗效标准 治疗后空腹血糖≤6.1mmol/L,餐后 2 h血糖≤7.8mmol/L,糖化血红蛋白≤6.5%,为达标;空腹血糖6.11~7.0mmol/L,和/或餐后 2 h血糖 7.81~11.10 mmol/L,糖化血红蛋白≤6.5%,为基本达标;未达上述值为未达标。

2 结果

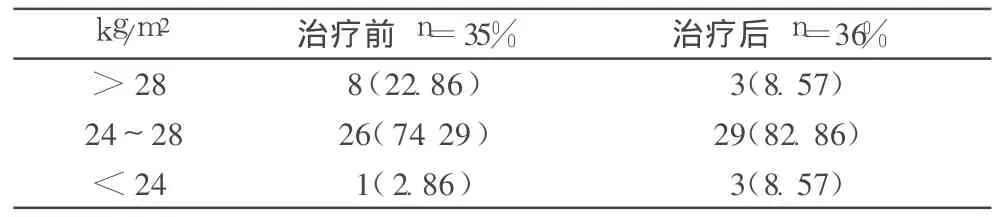

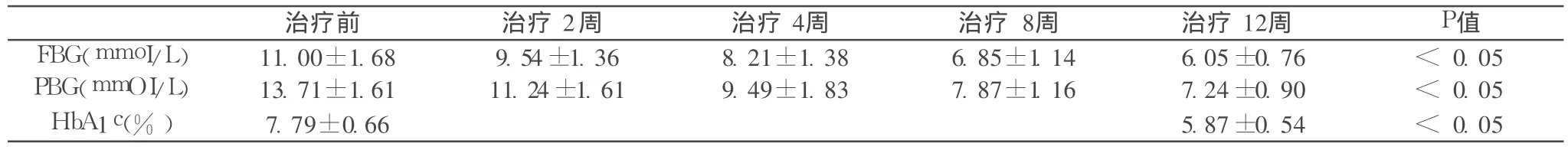

空腹血糖从(11.00±1.68)mmoI/L下降到(6.06±0.76)mmoI/L,餐后 2 h血糖从(13.70±1.61)mmoI/L下降到(7.24±0.90)mmoI/L,糖化血红蛋白从 7.24%下降到5.87%。见表 2。BMI从 27.15 kg/m2下降到 26.23 kg/m2,见表 1。

表1 治疗前与治疗后BMI比较

表2 治疗前后 FBG、PBG、HbA1c比较

临床评价:达标 22例 (62.86%),基本达标 8例(22.86%),未达标 5例(14.29%)。空腹达标:22/35(62.86%),餐后 2 h达标 28/35(80.00%),完全达标 22/35(62.86%),5例未达标患者FBG平均下降3.97mmoI/L,PBG平均下降 4.75mmoI/L;HbA1c平均下降 2.15%。未见低血糖反应发生。

3 讨论

糖尿病是一种慢性进展性疾病,其治疗方面进展很大,但是,由于对 DM的病因和发病机理尚未完全阐明,仍缺乏病因治疗。强调治疗须早期,积极而理性以及治疗措施个性化的原则。

瑞格列奈能恢复胰岛素分泌的第一时相,从而有效控制餐后血糖,瑞格列奈促胰岛素分泌的作用更依赖于葡萄糖,因此,在未进食时不易出现低血糖,因此餐前服用使患者的进餐时间更加随意,此类胰岛素促泌剂作用机制与磺脲类药物相似,但其结合位点不同于磺脲类,不刺激营养不良的胰岛 β细胞释放胰岛素。

格列齐特是一种磺脲类口服治疗糖尿病药物,不同磺脲类药物对不同类型KATP的亲和力不同,选择性结合的特异性不同。格列齐特的结构中含有氮杂环,因而具有不同于其他磺脲类药物的特点。格列齐特通过刺激胰岛β细胞分泌胰岛素降低血糖水平,显著增加餐后胰岛素和 C-肽分泌水平,对胰岛素释放的作用:对 2型糖尿病,格列齐特可以恢复对葡萄糖作出反应的第一相胰岛素分泌高峰并增加第二相胰岛素分泌。可以观察到进餐后诱导或葡萄糖刺激的胰岛素分泌反应明显增加。

二甲双胍增加周围组织对胰岛素的敏感性,增加胰岛素介导的葡萄糖利用。增加非胰岛素依赖的组织对葡萄糖的利用,抑制肝糖原异生作用,降低肝糖输出,抑制肠壁细胞摄取葡萄糖,与胰岛素作用不同,本品无促进脂肪合成作用、对正常人无明显降血糖作用,对 2型糖尿病单独应用时一般不引起低血糖。

全面控制 2型糖尿病的危险因素可以降低心血管和微血管病变的发生,在糖尿病诊断时就应该保护或逆转胰岛β细胞功能以及改善胰岛素敏感性,除了控制空腹高血糖,还要注意餐后高血糖和糖化血红蛋白(HbA 1c)达标,减少全天血糖波动。

当诊断糖尿病时胰岛功能已丧失 50%,怎样在治疗糖尿病时保护胰岛功能,药物选择的个体化很重要,单一药物的大剂量势必造成其某一位点耗竭功能,而进一步损伤胰岛β细胞,不利于长期生存。本文观察少量病例,采用多位点治疗,不见仅能使餐前血糖达标,而且能使餐后血糖达标,由于选择药物的作用位点不同,胰岛 β细胞激发位点各异,可能会加强功能,减少损伤,有利于可持续长期维持提供良好的环境。

糖尿病是一种慢性进展性疾病,需要长期治疗,2型糖尿病中不少是老年人,常合并心脑肾等多种并发症,安全有效治疗尤为重要。目前有不同机制的多种降糖药可供选择及联合应用,控制血糖达标已不太困难,但如何能同时注意保护脏器功能,并延缓其进展,避免低血糖和药物不良反应,就显得越来越重要,选择药物的标准也逐渐把药物的安全性提高到更高的位置。如何在患者血糖达标的同时使胰岛β细胞功能得到最大程度保护,延缓β细胞衰竭,决定着DM患者病程进展的快慢,根据患者胰岛β细胞功能合理选择个体化治疗方案,使血糖达标的同时,胰岛 β细胞分泌胰岛素更接近生理状态,是DM治疗的希望。

[1]钱荣元.关于糖尿病的新诊断标准与分型.中国糖尿病杂志,2000,8(1):526.

[2]刘维.新型口服降糖药和胰岛素类似物在糖尿病治疗中的地位.国际内分泌代谢杂志,2007,27(3):70-72.