用户心理需求分析的个性化信息服务模式

陈谊娜

(天津大学管理学院,天津 300072)

用户心理需求分析的个性化信息服务模式

陈谊娜

(天津大学管理学院,天津 300072)

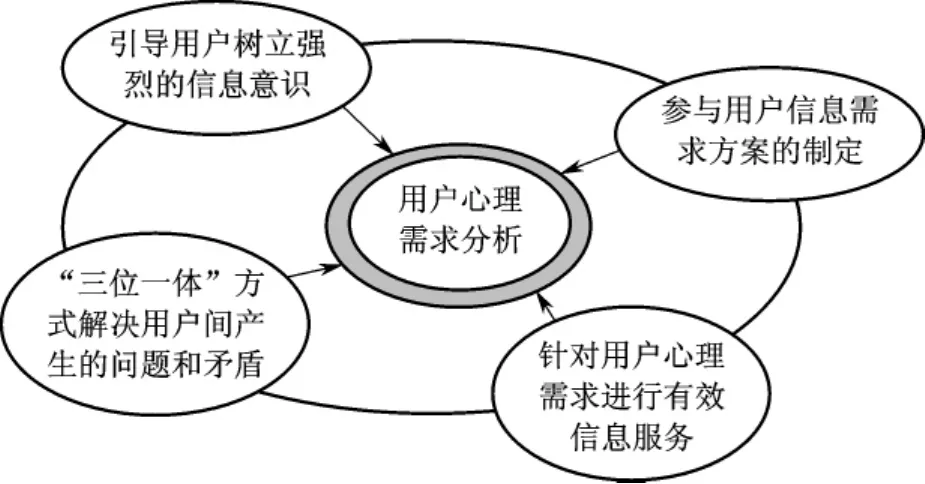

当前,个性化信息服务研究已进入到快速发展阶段。在传统个性化信息服务的基础上,加入用户心理需求的研究,对用户的信息意识和信息需求加以培养和引导,提高信息服务的效率,将使现有的信息服务模式更加完整、科学和有针对性。这种充分考虑用户心理需求的个性化信息服务模式主要包括四个环节:引导用户树立强烈的信息意识、参与用户信息需求方案的制定、针对用户心理需求进行有效的信息服务以及采用“三位一体”的方式解决与用户间产生的问题和矛盾。

用户心理;个性化信息服务;信息需求

一、个性化信息服务研究的背景与思路

随着通讯与高科技的不断发展以及互联网的迅速扩张与普及,信息服务产生的经济和社会效益日益凸显。然而,随着信息资源的逐步丰富,“信息过载”和“资源迷向”等问题也越来越严重。在这些问题的影响下,个性化信息服务应运而生。1995年至1997年,美国人工智能协会春季会议(AAAI)、国际人工智能联合大会(IJCAI)、ACM智能用户接口会议(ACMIUI)和国际WWW大会等相继发表个性化服务原型系统的论文,标志着个性化服务研究的开始。而随着国内外多个个性化服务系统的实施和应用,个性化信息服务研究已经进入到快速发展阶段。

从服务目标上看,国内学者认为,个性化服务主要包括三个方面:一是服务时空的个性化,用户在希望的时间和希望的地点得到服务,并且在第一时间能得到最新的信息;二是服务方式的个性化,用户能根据自身兴趣或特点来选择服务项目;三是服务内容的个性化,服务提供者根据用户的需求,所提供的服务不是千篇一律,而是各得其所[1]。但是,Sara Fine等提出,这种个性化信息服务缺乏对用户最终目标的把握,获取信息并不是用户的主要目标,而解决问题才是用户的主要目标;获取信息只是帮助解决问题的手段[2]。因此,个性化服务必须将信息的搜寻、组织、分析和重组融入到用户解决问题的过程中,对现有的个性化服务模式进行改进。

从信息需求上看,由于国内关于信息需求的研究主要是对用户表层需求的调查,调查结果通常只能反映用户的静态需求,对于用户需求的内在机理及认知过程等极少涉及。在信息高度发达的时代,用户的信息需求已经发生变化,任何用户,除利用各种外界信息外,还需要向外界发布和传递自身的某些信息,以沟通与外界的物质和精神交流渠道。由此可见,用户信息需求的研究必须深入到用户活动的信息机制研究层次,通过用户工作中的信息流分析揭示其信息需求的实质。在这一背景下,用户研究的对象已扩展到凡具有获取社会信息或向社会他人传递社会信息客观需求的一切社会成员;用户研究的内容已深入到研究用户信息需求动力机制的层次。基于这一认识的代表性研究成果包括以需求为导向的双向信息服务理论的提出,用户信息需求转化的促动因素与全方位、多功能信息服务管理机制的实现等。

从用户心理需求上看,用户研究内容深化的结果是对用户吸收信息机理、思维规律以及信息心理和行为规律的研究。这方面研究,在20世纪80年代的基础上取得了新的进展。对于用户吸收信息机理及思维规律的研究,布鲁克斯和米哈依洛夫等人曾从不同的信息用户能够主动获取信息,并加以提炼和消化,最终用来指导实际工作。信息意识使信息活动具有明确目的性,因此,只有具备良好的信息意识,才能使信息活动成为一种行为习惯,而并非一时所需[4]。应该指出,人的意识并不是经过一次发动和制止就可以轻而易举完成的,这往往需要多次反复,克服内在与外在的干扰才能实现。人的信息活动受人的意识支配,而信息活动的结果,又不断反馈给人的意识,判断、调节、校正其信息活动,最终达到较为理想的状态。由此可见,良好的信息意识是在长期信息实践中形成的。角度讨论了其中的问题[3]。在国外研究成果应用的基础上,我国的研究主要集中在揭示用户信息作用下的思维过程、思维能力结构、发展变化状态和控制等方面的问题。这些问题作为信息传递、处理、模拟及系统开发的基础理论课题,是对以往研究的深化。在用户信息心理研究方面,用户信息意识研究仍是主要论题,其主要进展是从用户信息意识和信息行为分析出发,对用户信息心理和行为规律的研究和应用,其成果集中反映在用户心理学理论体系的完善和用户心理学理论在信息服务中的应用。

个性化信息服务包含两个层次的含义:一是信息服务,它应该能为用户提供高效、完整的信息,满足用户对于信息的各种需求;二是个性化服务,个体的潜在需求应该在服务的过程中得到了解和认可,并在一定空间中得以展示和体现。因此,个性化服务不应该仅仅限于满足用户个体信息需求,通过对用户个性、使用习惯的分析而主动地向用户提供其可能需要的信息服务,它应该成为用户展现自我、宣传个性的一个窗口,成为培养个性、引导需求的服务。从这个角度而言,传统的个性化信息服务模式就需要改进。因为传统的个性化信息服务模式仅只考虑在服务时空、服务方式和服务内容上满足用户的个性化需求,很少从用户心理需求出发,形成智能的信息服务,而没有对用户心理的深入分析和把握,个性的培养,需求的引导就无从谈起。

本文在传统个性化信息服务的基础上,将用户心理需求加入模式设计考虑因素中来,构建了基于用户心理变量的个性化信息服务模式。通过对用户心理变量的个性化信息服务模式四个环节的定义和分析,对比用户心理变量的个性化信息服务模式与传统模式之间的差异,为信息提供者提供服务时参考,从而推进个性化信息服务科学地、有效地发展。

二、用户心理需求分析的个性化信息服务模式的构建

与传统的个性化信息服务相比,基于用户心理需求分析的个性化信息服务模式(见图1),主要包括四个环节:引导用户树立强烈的信息意识、参与用户信息需求方案的制定、针对用户心理需求进行有效的信息服务以及“三位一体”方式解决与用户间产生的问题和矛盾。

1.引导用户树立强烈的信息意识

意识一般指自觉的心理活动。用户的信息意识则是专指信息使用者对各种信息的自觉心理反应,它使

图1 用户心理需求分析的个性化服务模式

因此,引导用户树立强烈的信息意识,不是靠一次宣讲和一次营销就能实现的,必须贯穿在信息服务的始终,不断给予强化。比如,某咨询机构在为企业做信息服务的过程中,会不定期地发送一些规避了投资风险或是赢得了商机的案例。此法会产生两方面效果:一是告知企业,其竞争对手是非常重视和善于利用信息的,并从中获益;二是说明该机构提供的信息是权威而有效的,与其合作是明智之举。这种做法一方面培养了用户持续利用信息资源的习惯,另一方面对信息提供者自身也是一个很好的宣传,有利于提高用户的忠诚度。

2.参与用户信息需求方案的制定

对用户心理需求的深入认识是加强个性化信息服务针对性的关键。在与用户确立合作关系后,要特别重视制定信息需求方案这一基本环节,因为这个环节关系到后面用户对信息服务的评价反馈和满意度。一些信息用户由于没有长期规范的信息实践,对信息源不甚了解,其信息需求往往并不十分切合实际,这种状况就要求信息提供者在唤起了用户的信息需求之后,要帮助用户进行需求认识和需求表达,以便于有目的地提供用户所需的信息或对用户进行管理,这实际上是一种提前控制,避免在用户期望强度过高而无法满足时,要么被用户牵着鼻子走,陷入唯用户论的怪圈,要么与用户发生矛盾,影响合作关系。此外,参与制定用户的信息需求方案时,最好是与用户一起商讨,引导其将比较合理的需求表达出来。

3.针对用户心理需求进行有效个性化信息服务

个性化信息服务应以用户最终目标为导向。获取信息决不是用户的主要目标,解决问题才是真正目标。获取信息只是帮助解决问题的手段。所以,信息服务必须了解用户的真正意图、真正需求,而不是仅仅扮演资料收集角色。能理解用户面临的问题才能更好地提供合适的信息。比如,同样是来自苏州的信息用户,也许某个用户是为了研究,而另一个用户则是为了旅游。因此,信息提供者在明确信息需求的同时,还要尽量明确需求背后的目的,这样才能增强所提供信息的针对性和有效性。

在用户需求的定制过程中,应避免造成最终的用户信息饱和[5]。人脑每天能够认知并进行处理的信息是有限的,如果超过了限度,信息的刺激作用就变得非常微弱,这些多余信息就可以认为是无效信息。一些信息机构在服务过程中,常常追求面面俱到,每天把大量的信息发送给用户,但并不是所有信息都可以起到作用。反之,应该由信息提供者来选择一些重要的信息发给用户,并告诉用户这些信息可能对他们产生的影响,通过重要信息的深加工过程,体现个性化信息服务的最终价值。

针对用户需求所建立的用户的心理模型应该简单。过于分散的个性化服务增加了服务成本和管理的复杂程度,对用户来说则可能为过于复杂的选择而不知所措,甚至产生反感情绪。

4.采用“三位一体”方式解决用户间产生的问题和矛盾

在用户间矛盾出现时,信息提供者要承担、探询与辩护的角色:一方面向用户表明自己勇于承担责任的态度;另一方面又要维护自身的权威性,避免影响以后的合作;而探询问题也起到了弱化争执的作用[6]。需要强调的是,三者之间在应用过程中既有一定的顺序,又要相互穿插配合。

在遇到矛盾时,用户首先看的是态度,所以,作为信息提供者,一定要对用户使用信息并提出反馈意见表示感激。如果差错确实出在提供者,要勇于承认并向用户道歉。这样用户便会很自然地放松心理戒备,不再随时准备争辩。下一步便可和用户进一步探讨他的想法或要求,给他一个充分表达的机会,以便借机了解用户不满的根源,寻找解决问题的突破口。最后应有针对性地为自己辩护,态度一定要谦和,但立场不要含糊。把争辩逐步变成沟通,问题即可顺利解决。

三、两种个性化信息服务模式的对比分析

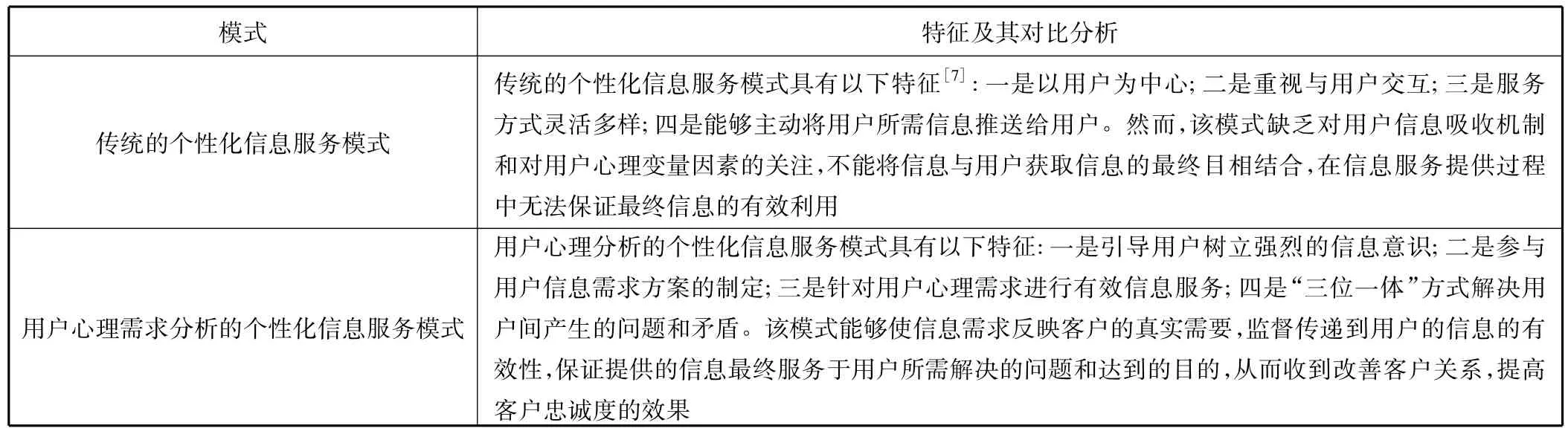

与传统的个性化信息服务模式不同的是,基于用户心理分析的个性化信息服务模式更加突出了用户在信息服务过程中的主体地位,具体对比分析见表1。

表1 两种个性化信息服务模式的对比分析

四、结 语

引入用户心理需求变量的个性化信息服务模式为信息提供者能够更科学、更有效地为用户服务提供了参考。但应当指出,本文所提出的设想是信息服务过程中必经的、受心理因素影响比较典型的四个环节,而用户的信息使用心理,其实是非常复杂而微妙的,在信息活动中,即使相同的信息作用在同一主体上所产生的效果也未必是相同的,会受到多种因素的影响。如用户的情绪、信息提供者对信息的加工情况等。这就要求信息提供者在研究用户心理的同时,也应加强自身的信息提供能力,“创造”出增值的信息。

[1] 胡昌平,柯 平,王翠萍.信息服务与用户研究[M].北京:科学技术文献出版社,2005.

[2]Sara Fine,陈建龙.信息使用心理[J].国外情报科学,1993(1):22-26.

[3]Houben G J,McCalla G,Pianesi F,et al.User Modeling,Adaptation,and Personalization[M].Germany:Springer,2009.

[4]李 勇,徐振宁,张维明.Internet个性化信息服务研究综述[J].计算机工程与应用,2002,8(19):183-188.

[5]Jie Zhang,Haitao Han.Study on the user-oriented individualized information push service[J].Asian Social Science,2008,4(12):123-127.

[6] 圣 吉.第五项修炼:学习型组织的艺术和实务[M].上海:三联书店,1996.

[7]Giovanna G,Lakhmi J C,Fanelli Anna Maria.Web Personalization in Intelligent Environments[M].Germany:Springer,2009.

Innovation of Personalized Information Service Model from the Perspective of Customer Psychologic Needs

CHEN Yi-na

(School of Management,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

In the past decades,research on personalized information services(PIS)has made great and rapid progress.A-part from the methodologies adopted in conventional PIS,a modern service provider also detailedly analyzes the mental characteristics of its users so as to cultivate and direct the senses and requirements of users on certain information.Nowadays,a typical PIS process which adequately considers the psychological factors of users comyrrises four core steps,i.e.directing users to generate positive senses on certain information,taking part in the making of plans according to the information requirements of users,providing effective information services according to users’mental characteristics,and dealing with the issues and conflicts amongst users in a trinity manner.

customer psychology;personalized information service;information requirement

B84-05

A

1008-4339(2010)02-0183-04

2009-06-28.

陈谊娜(1978— )女,博士研究生.

陈谊娜,yinachen99@yahoo.com.cn.