高校图书馆知识传播效能研究

张晓芳

(渤海大学图书馆,辽宁 锦州 121000)

近几年,许多学者开始尝试从知识转移的角度研究图书馆活动,形成了一系列研究热点[1,2]。例如:马恒通提出收集并传播知识是建设图书馆的初衷,是图书馆的历史使命,是基于文献客观知识转化和语言客观知识转化而进行的[3],并指出图书馆学的研究对象是馆藏的知识传播,以及其内容体系与知识传播论的重要意义[4];孙玉英和刘艳惠探讨了图书馆与知识创新、知识传播的相互关系,以及图书馆在知识传播中如何力求创新等问题[5];周九常在对图书馆知识共享体系构成要素的研究基础上,提出了基于单一型图书馆和联合型图书馆的知识共享实现模式[6];徐恺英等人提出以学科为基础,依靠高校的资源和人力优势,构建高校图书馆学科知识服务模式[7]。

在这些研究成果的基础之上,笔者探讨了知识传播的基本内涵,从而提出了高校图书馆知识传播效能的六维度考察方法,并针对目前一些高校图书馆存在的问题提出了提高知识传播效率的理论、方法、策略和主张,与上述研究成果相比也许更具优势。

1 知识传播的基本内涵

知识是人类通过劳动创造出来的精神产物,是人类对客观世界的深刻理解,是描述客观世界的抽象概念体系,是传承人类认识客观世界的途径。

知识传播是指知识通过各种媒介在不同人群中的广泛散布,从而实现知识的流动、传递和普及。

首先,知识是人类精神的产物,每一个具体的知识最小组成部分都印着人类主观认识的烙印。因此,知识传播是人类精神层面的交流,是人类思想的碰撞。这决定了知识传播具有如下规律:第一,知识不会因为传播而产生消耗;第二,知识在接收群体内心世界中的重新建构才是一个知识传播过程的终点;第三,人类的幻想、想象、灵感、直觉、欲望、动机、信仰、习惯、情感、意志等非理性因素通过影响人类思维活动而对知识传播发挥着重要的控制与调节作用。

其次,知识传播的方式随着人类社会的发展而发展。例如:在史前社会的中前期,人类采用动作、表情、吼叫、语言、象形文字等方式传播以狩猎为主的生存知识。在史前社会的中后期,出现了以古欧洲的“温察文化”、中国的“仰韶文化”和“古苏梅尔人文化”等为代表的象形文字传播方式。在奴隶社会的中前期,人类开始在龟甲、兽骨和陶器等上面刻画文记性质符号体系传播各种社会知识,其中以中国的甲骨文、巴比伦人的楔形文字、埃及人的圣书文字和中美洲的玛雅文字为代表。在奴隶社会的中后期,出现了以埃及胡夫时期的文档馆、阿门霍特普四世的皇宫图书馆、古巴比伦和古希腊神庙的藏书馆以及中国西周时期的盟府为代表的雏形图书馆。在封建社会时期,人类开始采用各种印刷技术。在现代,人类开始采用电子信号以及光信号记录、处理、传播信息与知识,出现了广播、电视、电影、计算机、网络媒体等知识传播方式。

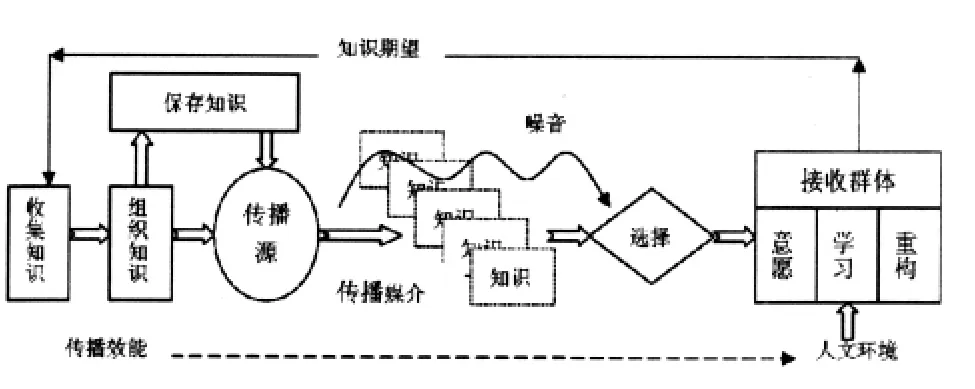

同时,根据传播学理论,一个完整的知识传播过程至少包括传播源、传播媒介和接收群体3个组成因素。就高校图书馆而言,该3个组成因素又包含了收集知识、组织知识、保存知识、选择知识、传播噪音处理、知识期望信息反馈、人文环境等环节,如图1所示。其中,传播源是指知识广泛散布的源头,是知识传播过程中的泵浦性元器件。传播媒介是指知识从传播源到达接收群体之前所经历的人和事物,是传播源与接收群体之间的联系纽带,是知识传递过程中的传输通道。传播噪音是指知识在传播过程当中所搀杂的干扰因素。人文环境是指接收群体与知识传播组织机构的互动氛围以及知识传播组织机构通过场馆与服务所表达的人文情怀,是接收群体接收知识的外部环境。

图1 知识传播过程模型

最后,知识是一个具有明确使用价值的存在。其使用价值主要体现在3个方面:第一个方面是人类通过学习知识从而提高个体的素质;第二个方面是通过指导生产实践从而提高劳动生产率[8];第三个方面是传承人类对客观世界的认识。因此,知识传播的最终目的是促进人类个体素质的成长、提高劳动生产率和保证人类文化与认识的薪火传承。

2 知识传播效能的六维度考察方法

知识传播效能是指衡量一个主体实现知识传播目标、完成知识传播任务、开展知识传播活动的品质、效率与潜力的综合性指标。就高校图书馆而言,它可以通过如下6个维度进行考察:

2.1 方向维度,即知识传播活动所体现的社会价值观与所追求的目标体系

社会价值观对人类活动的影响是一种普遍性约束,不存在没有社会价值取向的人类活动。而知识传播的本质是人类散布与获取知识的活动,也必然受社会价值观约束。一方面,组织机构先按照社会价值观的约束与指导制定知识传播的目标体系,然后按照目标体系所指引的方向和社会期望进行知识传播,从而促进知识接收群体按照社会所期望的价值取向进行成长。另一方面,接收群体先按照自我内心世界的价值取向与社会价值观约束形成知识获取意愿,然后按照获取意愿进行知识选择,最后通过学习活动使所选择的知识在自我内心世界中进行重新建构。并且知识传播行为只有在正确的社会价值观和知识传播理论的指引下,为了实现正确的目标体系而进行活动,才能取得良好的传播效果,才能不断提高传播效能,这是知识传播的方向性问题。

2.2 质量维度,即知识传播的一种内在规定性

它是描述知识传播“信号”强弱的指标,是判断知识传播层次的标准,它可以通过传播源、传播噪音、传播媒介、知识包等方面进行定性评价。一方面,度量知识传播质量是发现各个传播环节缺陷、区别知识传播层次、制定方针政策和理论创造的依据。另一方面,提高知识传播质量是知识传播系统升级、知识传播矛盾的有效解决和知识持续传播的必由之路。

2.3 效率维度,即知识传播成果与投入的比值

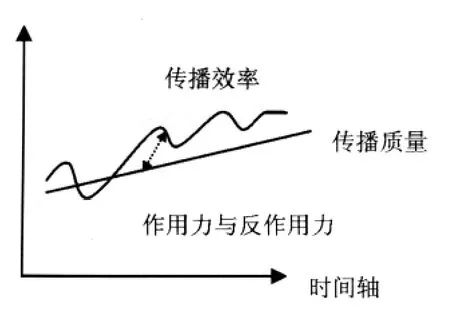

知识传播成果主要表现为被接收群体内心世界重新建构的知识数量。投入主要是指保障知识传播持续稳定运行的资金、以设备与场馆等形式存在的有形资产和以组织文化存在的无形资产。传播效率是以传播质量为基础的衡量知识传播短期效果的量化指标,如图2所示。一方面,传播效率围绕传播质量进行变化。从短期来看,由于环境适应和技术调整的滞后性,传播效率会产生暂时的高峰与低谷。从中长期来看,传播效率的总变化趋势与传播质量保持一致,受传播质量约束。另一方面,传播效率的变化是传播质量的反映,对传播质量存在反作用力。也就是说,传播效率趋势的持续性单调变化将会促使传播质量按照相同的单调性进行变化。

图2 传播效率与传播质量关系模型

2.4 内容维度,即知识包内部所包含的实质或意义

它是传播者向接收群体传递思想、情感、观念、经验、方法的媒介。一方面,对于接收群体来说,不同内容的知识被接收的程度具有明显的差异性。只有那些是接收群体所期望的并与接收群体内心世界中的知识结构相匹配的内容才能被有效接收。对于传播者来说,所传播的内容不仅要迎合接收群体的期望,还要接受社会价值观的约束。另一方面,内容是传播与接收的实体,是传播源结构的体现。内容的丰度决定了接收群体的结构和规模。

2.5 发展维度,即知识传播由小到大、由简单到复杂、由低级到高级的变化轨迹

它是一个度量知识传播潜力的指标。一方面,当对知识传播效能进行刻画时,不仅要反映传播系统当前时刻的状态,还要通过历史状态的比较预报传播系统下一时刻的可能状态;不仅要重视当前时刻的传播能力,更要重视传播能力的变化速度,以及传播系统潜力的挖掘。另一方面,知识传播系统的发展是具有前进性的运动。它不仅是数量的增加,更是知识传播结构的改变和优化,以及传播质量的改善和提高。它的本质是创新。只有通过增强意识创新、理论创新、制度创新、科技创新才能切实地促进知识传播效能长时期的持续性提高。

2.6 方法维度,即解决知识传播问题的具体办法、途径和程序

一方面,任何问题的解决都存在一个方法的问题,好的方法有助于问题的解决,能起到事半功倍的效果。不好的方法将阻碍或延缓问题的解决,导致事倍功半。因此,知识传播也同样存在一个方法的问题。另一方面,方法是知识传播系统竞争性的反映。方法与传播系统相匹配意味着该系统具有广泛散布知识的潜力。因此,改善知识传播方法是评价传播效能的一个重要维度。

3 提高知识传播效能的策略

3.1 问题的提出

图书馆作为人类知识的重要存取中心,具有“积聚”与“传播”知识的功能,而“传播知识”,应是图书馆更为重要的功能之一。为此,大多数高校图书馆在理念上、设施设备上、馆藏上以及服务上都进行了相应的调整,并取得一些喜人的成果,高校图书馆在学校的地位及用户心目中的地位得以整体上升。但是通过笔者的调查与了解,一些高校图书馆在“传播知识”效能上却仍有许多不尽如人意之处。其一,对高阶知识的传播比较薄弱。高校图书馆所传播的知识主要是以文献载体(含纸质文献和电子文献)为主的显性知识,隐性知识和情感知识无论在传播意识、传播理论、传播方法和传播内容等方面都比较薄弱,没有形成一个稳定有效的高阶知识传播源,缺少高阶知识传播氛围,高校图书馆开展学术报告、系列讲座等学术交流活动相对较少。其二,人员素质参差不齐,必然造成服务水平的高低不一,致使不能很好地为读者提供深度服务,使知识在传播效能上受到制约。其三,工作人员科研意识淡薄,馆内无良好的科研气氛,不能以科研促服务,评职成为图书馆科研数量及水平的晴雨表。究其原因,即大多数高校图书馆的职称评定制度存在弊端,评职主要还是依据工作人员所发表的学术论文数量。而工作人员一旦获得了高级职称,研究工作或研究成果则迅速减少,“职称论文”这种现象严重影响了图书馆科研工作的发展,进一步影响了图书馆员个体隐性知识的传播。因此针对这些高校图书馆存在的问题,笔者提出了提高知识传播效能的策略。

3.2 解决策略

①精兵瘦身策略。所谓精兵是指通过引进和培养等方式打造一批高水平、高素质的人才,从而促进图书馆服务水平的提高,促进知识的传播。所谓瘦身是指通过提高电子文献与纸质文献的分配比例来调控纸质文献的增长速度,并通过对那些老化的文献资源进行分级淘汰以提高流通书库(含期刊库)的文献资源品质。例如:通过参与电子期刊的开放与公益存取大比例地缩减纸质期刊的订购量;通过淘汰应试习题集类文献来提高经典著作的比重。

②强联盟策略。所谓强联盟策略是指通过强化资源统筹管理从而实现馆际间的协作、整合、共享以及知识在馆际间的无障碍传播。具体来说,主要就是把文献资源建设、组织学术交流活动、制定行业标准与制度的管理权从高校中剥离出来,并由联盟委员会行使其职能。这样就可以通过联盟委员会的统筹管理,从而避免馆际间的重复建设和资源浪费。例如:在联盟内只建设一个可以共享的样本典藏库,避免馆际间样本典藏库的重复建设;通过联盟内文献资源的定期轮流互换,丰富知识传播内容;通过加强联盟内学术交流活动实现隐性知识的传播。总之,目前高校图书馆间存在很多可以相互协作与共享的领域,并且物流与技术手段的快速发展也为这种馆际间的强联盟提供了有效的支持。打破馆际间壁垒、提高资源共享程度、实现知识跨馆传播将是图书馆未来发展的必然趋势[9,10]。

③学科馆员策略。读者的自然状况、心理兴趣、研究方向、学习内容、借阅记录以及社会学术发展等背景信息可以在一定程度上反映读者的借阅行为。也就是说,通过挖掘读者背景信息可以发现和预报读者即将发生的、潜在的借阅需求和借阅兴趣。并且,读者有很多时候不能清楚了解自身的借阅情况,对自己的借阅需求以及社会学术发展情况处在一种模糊的了解状态,特别是本科学生的学习[11]。这种情况阻碍了读者的发展以及高校图书馆的知识传播。而实践证明,通过学科馆员的工作和知识智能推送是解决该问题的有效方法,即通过对具体学科与学校现状的研究,由专业的研究性馆员向读者群体推荐或提供经过精细筛选的个性化知识包。虽然一些高校图书馆的学科馆员制度开展比较早,工作质量也相对较高。但是,目前的学科馆员工作基本上只是对一些博士和教授开展,普通教师和学生则不在工作范围之内。因此,无论是工作覆盖范围,还是传播潜力都有继续提高的空间。

4 结论

20世纪80年代,计算机、网络和通信等技术开始得到了广泛应用和发展。这不仅迅速降低了高校图书馆大部分工作的复杂度与劳动强度,还直接促使高校图书馆产生了广泛的质变,从而导致对高校图书馆认识的变革。时至今日,从知识传播效能的角度考察高校图书馆活动是一个比较新颖的研究方向。高校图书馆应积极应对这种变革,特别是我国高校图书馆更应该在这种变革中打破馆际间的壁垒、提高资源共享程度、强化知识智能推送能力、实现知识跨馆传播以及进行广泛的精兵瘦身。有关这方面的广泛调查与实证分析以及知识传播效能指标体系的量化标准将是今后研究的重点。

[1] 赖茂生,王琳,李宇宁.情报学前沿领域的调查与分析[J].图书情报工作,2008(3):6-10.

[2] 赖茂生等.情报学前沿领域的确定与讨论[J].图书情报工作,2008(3):15-18.

[3] 马恒通.图书馆知识传播论纲[J].中国图书馆学报,2007(6):34-37.

[4]马恒通.知识传播论——图书馆学研究对象新探[J].图书馆,2007(1):15-21.

[5] 孙玉英,刘艳惠.论图书馆知识传播与知识创新[J].情报资料工作,2007(2):84-85.

[6] 周九常.图书馆知识共享体系的基本架构和实现模式[J].图书情报工作,2007(6):62-65.

[7] 徐恺英,刘佳,班孝林.高校图书馆学科化知识服务模式研究[J].图书情报工作,2007(3):14-17.

[8] Nonaka I..A dynamic theory of organizational knowledge creation.Organizational Science,1994(1):14-37.

[9] 周九常.图书馆联盟知识转移障碍及其消除[J].中国图书馆学报,2008(2):65-68.

[10][美]马迪娜,[美]曾程双修.图书馆馆际间的合作:全球性进展[J].中国图书馆学报,2008(1):5-12.

[11] 孙浩.关于高校图书馆中的知识管理[J].情报资料工作,2006(1):27-29,37.