论述类文本阅读考点类析

卢福东

从2007年起,广东高考语文试卷在内容上有了较大改变,将现代文阅读按文本分成了三类——论述类文本、实用类文本和文学类文本。其中,实用类文本和文学类文本出现在选考部分。而论述类文本则出现在必考部分,因此,论述类文本是每个考生都无法回避的内容。

“论述类”文本一般以议论文的面目出现,以议论为主要表达方式,以阐述观点、说明道理、分析事实、辩驳旧说、介绍新见等为主要内容,含时评、短论、书评、社科论文等。由于论述类文章是常用文体,所以被列为必考文体。概括地讲,论述类文本有三个主要特征:(1)议论性较强;(2)观点鲜明;(3)材料涉及面广,大多涉及哲学、经济学、政治学、社会学、教育学、历史学、文化学、语言学、文艺学、美学等学科。

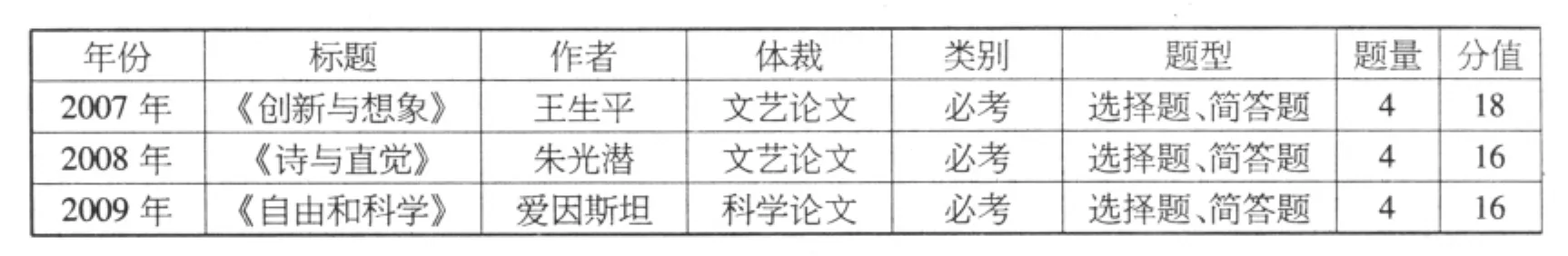

从表一可以看出,近三年来,题型、题量和分值都基本稳定。除2009年考查的是科学论文之外,其他两年考查的都是文艺论文。这其实也体现了一种文体的转变——由偏向文艺论文而转向科学论文,这种转变在2010年的广东高考语文试卷之中恐怕仍将继续。

我们再来看看这些年究竟考查了些什么?

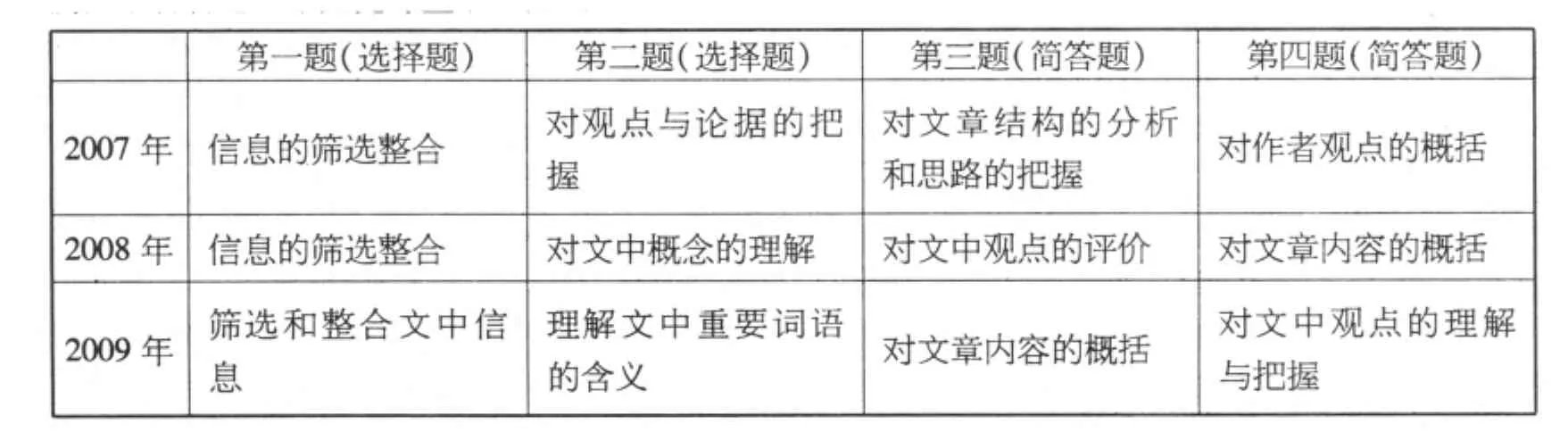

从表二可以看出,客观选择题一般用来考查信息筛选整合、概念词语理解和观点与论据的把握,而分析文章结构和思路、概括文章内容、理解概括评价作者的观点则是以主观简答题的形式来考查的。近三年涉及到的考点也无非是上述六个方面。

明确了过去考了些什么,我们再来看看2010年将要考些什么。2010年“广东高考语文考试说明”中关于“论述类文本阅读”的说明如下:

论述类文本考查的能力为理解能力和分析综合能力,其中包括下列六个考点。

1.理解:(1)理解文中重要概念的含义;(2)理解文中重要句子的含意。

2.分析综合:(1)筛选并整合文中的信息;(2)分析文章结构,把握文章思路;(3)归纳内容要点,概括中心意思;(4)分析概括作者在文中的观点态度。

下面,笔者以近三年高考语文广东卷为例,来看看上述考点在高考语文试卷中是如何体现的。

表一

表二

一、信息筛选整合类试题

例:(2008年广东卷)根据文意,下列说法错误的两项是( )( )(5分)

A.事物之间存在着联系,从事物间的联系中概括出来的意义,都不属于“直觉”。

B.“知觉”可用“A为B”的公式表示,就“名理的知”而言,A自身没有意义。

C.“‘直觉的知’的内容”的获得并非易事,全靠读者的思考与联想来完成。

D.灵感就如同禅家所说的“悟”一样,常常突现于眼前而非艰苦思索的结果。

E.在古典派学者看来,“独立自足的境界”应当包含在艺术须有的“整一”之中。

【答案】C、D

【分析】本题考查对文中信息的筛选与整合,能力层级为C。C项的考查涉及对“‘直觉的知’的内容”和“‘名理的知’的内容”的筛选与整合,见于原文第二、三、四自然段,主要是第二自然段。D项考查的是对原文第四自然段相关内容的筛选与整合。

本小题五个选项涉及概念的把握、信息的筛选与整合,其实就是对文章相关内容的把握。这类题目的设计,大多数时候是不会照抄原文的,而是采用转换表述、筛选整合的方式,因此我们在解题时,不可机械地看原文是否有这样的文字表述。

二、概念词语理解类试题

例:(2008年广东卷)下面对诗的赏析,符合“直觉的知”的一项是( )(3分)

A.在欣赏《诗经·蒹葭》时,注意到了韵脚变化和重章叠唱的特点。

B.在欣赏曹操《观沧海》时,领悟到了诗人当时的志向与理想。

C.在欣赏杜甫《望岳》时,感觉到了泰山的巍峨高大、雄伟壮丽。

D.在欣赏白居易《钱塘湖春行》时,体味到了西湖深厚的文化积淀。

【答案】C

【分析】本题考查对文中相关概念的理解,能力层级为B。虽然本题涉及的四首诗歌(属《考试说明》要求背诵的篇目)都是文本外的信息,但读解时并不需要涉及这四首诗歌的有关内容,所考查的内容仍然立足于文本内的阅读,是对文本的理解,因此还是符合阅读考查的基本要求的。本题考查对“直觉的知”这一概念的准确理解,答案主要可从原文第三自然段中找。本题设计有创新,难度适中,又回应了《考试大纲的说明》中的题型示例,是值得肯定的一道好题。

三、观点与论据把握类试题

例:(2007年广东卷)下列各项中不能作为论据证明“艺术与科学、美与真,有重叠、有交融”的是( )(3分)

A.美国人莫尔斯发明了电报。

B.毛泽东说,《木兰花慢》含有地圆的意思。

C.随着社会的发展,科技美学诞生了。

D.艺术创新需要感性、直觉与顿悟。

【答案】D

【分析】本题考查对观点与论据的把握,是根据要求对文中相关信息的筛选,能力层级为C。解答这道题,首先明确“艺术与科学、美与真,有重叠、有交融”一句是处于第四段的开首。从文章的行文思路看,本句既是对上两段内容的归结(可从“上述的创造和发现说明”的表述得知),又是第四段的中心句。因此,本观点句的论据就可在第三、四段中找。D项的“艺术创新需要感性、直觉与顿悟”只强调了艺术创新的特质,没有言及科学,不能作论述题干的论据。错误为答非所问。

考查对观点与论据关系的把握能力,只是2007年考了一次,但是这类试题应该引起重视,因为这种能力是阅读议论文的基本能力。

在近三年的广东高考语文试卷中,上述三类试题都是以客观选择题的形式来考查的。归纳起来,解答论述类文本阅读的客观选择题,可以分为三个步骤:第一步明结构(①标序每段,②每段写什么,画出关键词句,③论点与论据);第二步找题源(①定嫌疑项,②找出相应段落,画出对应文句);第三步校答案(将嫌疑项一一对照原文,精读相应文字,这一步的关键在于对照比较)。

一般说来,客观选择题命题错误项的编制方式有下列六种:

(1)无中生有式。往往依据分辨能力不强的部分考生的思路,故意加些原文中没有的内容,以迷惑考生。其特点是选项内容比原文内容“多”了,凭空捏造。

(2)歪曲文意式。往往依照理解能力不强的考生的理解方式,故意编造一些曲解文意的内容以迷惑考生,其特点是选项的内容“变”了。

(3)改变性质式。故意把事物的属性、时态等说错,或者把可能性说成必然性,把假设说成事实或者相反以迷惑干扰考生,“几乎能”说成“所有的”。

(4)偷换概念式。把文中的某个重要概念用另一个概念偷换,以此迷惑考生。

(5)强加因果式。把没有因果关系的说成有因果关系,有的选项则把因果关系颠倒了。

(6)弄错时态、模态式。时态是比较容易理解的:是“已经如此”,还是“将来如此”。模态:往往是在“必然如此”还是“可能如此”上做文章,把“已经”说成“可能”。

四、文章结构和思路分析类试题

例:(2007年广东卷)本文第二段和第四段都谈到了艺术的科学性问题,这是重复吗?请说明理由。(4分)

【分析】本题考查考生对文章结构的理解和分析能力,能力层级为C。解答这道试题,可先从分析文章的思路入手:本文围绕“艺术与科学的关系”话题,提出“科学与艺术应该交融”,“既要不断提高理性思维能力,又要不断提高艺术品味和形象思维能力”的观点。围绕这一话题和观点,文章安排了五个自然段。第一自然段是总起;第二、三自然段通过事例,分别论述了“科学性对艺术表达的重要性”、“科学发现并不只是理性思维的产物,它还依赖于艺术的想象力、创造力,依赖于人们的灵感和顿悟”。第四自然段则是对上两段内容的总结与深化,论述“艺术与科学有重叠、有交融”。第五自然段是全文的总结,在上文论述的基础上,提出“任何的创新,都不仅需要科学的逻辑推理,而且需要艺术的想象力和创造力;不仅需要理性,而且需要感性、直觉、顿悟”,从而再一次回应了“创新与想象”的标题。

根据上述结构思路的分析,我们再分析二、四两段的内容。第二自然段谈到艺术的科学性问题,目的是要强调在艺术表达中科学性的重要。这可以从本段所举的三个例子和段末的总结句(“无科学性,艺术表达就不会有美感,也就难以为人们所理解”)看出。而第四自然段之所以谈到艺术的科学性,是要从“艺术中常常蕴涵着科学”这一角度来论述“艺术与科学有重叠、有交融”的观点。文中举出王国维、毛泽东对《木兰花慢》的评说的例子,就是要说明“艺术中蕴涵着科学”这一观点。据以上分析,虽然第二段和第四段都谈到艺术的科学性问题,两者的角度和目的是不完全相同的,因此它们并不重复。

文章结构是指对材料的组织和安排,是文章的骨架和重要的表现形式,是文章思路具体的外在表现。叶圣陶先生说:“作者思有路,遵路识斯真。”这就是说,只有弄清作者的思路,才能把握住文章的真谛,可见理清思路,对深入理解文章思想内容,具有十分重要的意义。

议论文基本结构大概是这样几种形式:①总分式结构;②并列式结构;③对照式结构;④递进式结构;⑤破立式结构。在阅读中把握文章的结构,是研究作者的写作意图,理清文章思路,把握住作品思想内容的重要方法。在复习中,要训练自己能分清语段内部的结构层次,把握好语句间的连贯与衔接,能将打乱了的语言材料按一定思路理顺。把握文章的思路,是本考点发展的趋向。

五、概括文章内容类试题

例:(2008年广东卷)“见”升华为“诗的境界”涉及哪些方面的内容?(4分)

【分析】本题考查对文中信息的筛选及综合概括,能力层级为C。考查的内容涵盖了全文,必须准确、全面地把握文章行文思路和内容要点,才能作好归纳、概括。选文围绕“诗的境界和直觉”问题用五个自然段展开论述。解这道题的时候,要注意题干的要求——“‘见’升华为‘诗的境界’涉及……”,不是“文章涉及……”——因此,答案并没有将文章涉及的内容都归纳进去。应该说,本题的考点和能力设置是值得肯定的,它向中学的现代文阅读教学提出了一个正确的导向——整体阅读,把握文本的内容要点。

六、概括评价作者观点类试题

例:(2008年广东卷)在“诗的境界”形成的过程中,只能有“直觉的知”而不能有“名理的知”。这种说法正确吗?为什么?(4分)

【分析】本题考查对作者在文中的观点态度的把握,能力层级为C。在一些内涵丰富的文章中,作者的观点往往不止一个,或者说文章在论述主要观点的同时,还会有其他次要的观点,本文就属于这种情况。文章在论述“诗的‘见’必为‘直觉’”(或:诗歌的境界的形成必须产生于“直觉”)这一主要观点的同时,还谈到了“思考与联想对诗的境界的形成的重要性”。本题的设计就植根于此。从本题所提供的参考答案(“不正确”)来看,命题者是想考生在把握文本的主要观点的同时,也能同时了解作者在文中的其他观点,做到全面、准确地把握文中作者的观点。

所谓“观点态度”,指的是作者在文中对客观存在的人、事、物、现象、表现、做法等所持有的主张和看法。“作者在文中的观点态度”即作者赞成什么,反对什么,也就是作者的见解和主张。如果不能准确概括出作者的观点和态度,就不能说读懂了文章。所以,在阅读时我们就能看出,作者对所论说的事物的观点和态度,是颂扬还是批评,是完全支持还是有一定的保留。作者的观点态度,有的直接表述,有的间接表述;有的集中,有的分散;有的明朗,有的含蓄。这就要求考生能够筛选和辨析,并加以分析概括。

那么,如何才能分析概括作者的观点和态度呢?首先是整体把握文章大意,在阅读时弄清文章的整体倾向、作者的写作意图、文章的大致结构;其次用简洁的语言表述文章的内容,这其实就是我们常说的“概括”。

需要指出的是,上述分类只是笔者个人的分法,也许不够全面,主要是为了解说的方便。2010年的广东高考语文论述类试题或许会有所突破、有所创新,笔者也很期待!