企业信誉的形成与缺失的机理分析

——基于囚徒困境模型的考察

王 芳,王美萃,侯 玲

(1.内蒙古大学 经济管理学院,内蒙古 呼和浩特 010021;2.中国航天科工六院内蒙古金岗重工有限公司,内蒙古 呼和浩特 010010)

企业信誉的形成与缺失的机理分析

——基于囚徒困境模型的考察

王 芳1,王美萃1,侯 玲2

(1.内蒙古大学 经济管理学院,内蒙古 呼和浩特 010021;2.中国航天科工六院内蒙古金岗重工有限公司,内蒙古 呼和浩特 010010)

企业信誉关系到企业的生存和发展,具有十分重要的地位。在市场竞争中,由于对短期利益的追逐,企业信誉缺失现象屡有发生。因此,本文在对企业信誉研究相关理论进行回顾总结的基础上,运用博弈论中的“囚徒困境”模型对企业信誉的形成机理和缺失原因进行理论分析,从而指出了企业信誉缺失问题产生的根源和本质,并提出了解决企业信誉缺失问题的对策建议。

企业信誉;囚徒困境;重复博弈

企业信誉是指企业在适应社会环境的基础上,通过长期的遵守心理约束机制,在长期经营过程中,从消费者、股东、合作伙伴、供应商、经销商、员工、社区等利益相关者中得到的能够提高企业业绩和维护企业竞争优势的无形资产。企业信誉可以分为:企业产品信誉、企业服务信誉、企业财务信誉、企业法律信誉、企业社会责任信誉等。企业存在的所有信息都可以视作企业信誉的内容,如:企业经济效益、企业规模、企业内部机制、员工社会福利与工作环境、产品和服务的质量、品牌知名度等。

企业信誉的基本特征具体表现为:

(1)动态性。企业信誉是人们由感性上升到理性的认知过程。由于人们的需要、爱好、价值观、文化等因素的变化以及企业行为表现的变化等原因,使得对企业信誉的评判结果发生改变。变化是绝对的,稳定是相对的,因而企业信誉不是固定不变的。

(2)整体性。企业信誉包含的内容范围涉及到企业存在的所有信息,从物化的人、财、物,到意识领域的管理理念、文化价值观等。企业信誉不是由其中某一方面来决定,而是各方面的综合反映。

(3)效用性。从长远看,企业信誉决定着企业的产品收益和资本收益,是企业可持续发展的基础,是企业生命周期和活力延长的决定性因素。

一、关于企业信誉研究的文献回顾

在国际学术界,很早就十分重视对信誉的研究。亚当·斯密(Adam Smith)在《国富论》中指出经济活动是建立在社会习惯和道德基础之上,脱离这些习惯与道德,人们之间的交易活动基础就会动摇。此后,经济学中一直把信誉作为保证契约良好执行的重要因素,正如经济学家阿罗(Arrow)所说:“信誉是社会系统赖于运行的重要润滑剂,它具有真正的经济价值,它们提高了制度的运行效率”。较早研究企业信誉的问题,并把博弈方法引入信誉研究的是莱瑟尔(Lazear.E),他通过一个博弈模型证明,在长期的雇佣关系中工龄工资制度可以遏制员工的偷懒行为。他认为,在工作的早期阶段,企业支付的工资低于员工的边际生产率,二者之间的差额是一种信誉抵押,如果发现员工偷懒,偷懒者将被开除从而损失信誉抵押,因此员工会努力的工作。伦德纳(Radner)在20世纪80年代初,使用重复博弈模型证明,如果委托人和代理人之间保持长期的关系,双方都有足够的耐心,那么,帕累托一阶最优风险分担和激励可以实现。直观地讲,在长期合作关系中,一方面,委托人可以通过相对准确的观察来推断代理人的努力水平,代理人不可能用偷懒的办法提高自己的福利;另一方面,通过长期合同向代理人提供保障的办法,委托人可以降低风险,即使合同不受法律保护,出于“信誉效应”的考虑,委托人和代理人双方都会自觉遵守合同。法玛(Fama)和霍姆斯特穆(Holmstrom)利用代理人市场-信誉模型,直接说明了代理人市场上的信誉可作为显性激励契约的替代物。他们认为在竞争的代理人市场上,代理人的市场价值决定于其过去的经营业绩,从长期来看,代理人必须对自己的行为负全责,因此即使没有显性激励,也会努力工作,因为这样做可以改进自己在代理人市场上的信誉,从而提高未来的收入。克雷普斯(Kreps)和保罗·米尔格罗姆(Milgrom)、约翰·罗博茨(Roberts)、罗伯特 ·威尔逊(W ilson)提出了KRMW声誉模型,将不完全信息引入重复博弈,说明了合作行为在有限次重复博弈中会出现,并从信誉角度对企业的存在进行了解释。到了20世纪90年代以后,国际学术界对企业信誉的研究空前活跃,正在向着更具体问题的方向发展。

我国对企业信誉的研究起步较晚,对企业信誉给予较多关注的是张维迎教授。他在《博弈论与信息经济学》中对国外信誉理论进行了介绍;在《产权、政府与信誉》中对我国当前的信誉现实问题用信誉理论作了解释,提出了“无恒产者无恒心,无恒心者无信用”的观点,把中国国有企业目前很难建立信誉机制的原因归为两点,一个是产权制度,另一个是政府的监管。其在《经济研究》上发表的《法律制度的信誉基础》及与柯荣住合写的《信誉及其解释:来自中国的跨省调查分析》论文,对信誉及其相关问题进行了更为深入、细致的探讨。除此之外,还有不少学者也对国外企业信誉理论进行了评价并对企业信誉问题展开了研究。

在国外理论界,早期的亚当 ·斯密(Adam Smith)和阿罗(Arrow)等人对企业信誉的研究重点在于强调企业信誉对企业的重要性,近期的莱瑟尔(Lazear.E)、伦德纳(Radner)、法玛(Fama)、霍姆斯特穆(Holmstrom)和克雷普斯(Kreps)等人主要应用博弈论模型从员工雇佣关系、委托代理关系到企业是信誉的载体等不同角度对企业信誉进行研究,得出在长期交易中会出现帕累托一阶最优。本文也是基于这些理论对企业信誉进行研究,尤其是引用克雷普斯(Kreps)的K WRM模型进行分析,但是本文更侧重于分析企业信誉形成与缺失的机理。虽然近几年来,不少学者也对企业信誉缺失原因进行了分析与研究,代表人物张维迎教授提出“无恒产者无恒心”,认为产权不清晰是中国国有企业无法形成高信誉品牌的关键。然而,这种观点对于中国“有恒产”的民营企业所面临的信誉问题则没有做出解释。中国存在着几百个不同的行业,绝大部分行业既有国有企业又有民营企业。然而信誉缺失的问题在中国不仅是跨企业的,而且是跨行业的普遍现象。为什么到目前为止,中国还没有形成真正具有世界级知名度的品牌,而中国企业也没有真正享受到品牌溢价带来的收益呢?基于此,本文将通过“囚徒困境”模型对企业信誉形成和缺失的机理进行分析,从而找出企业信誉缺失的更根本、更深层的原因。

二、企业信誉的形成机理

企业信誉的形成类似于囚徒困境中重复博弈的合作结果。当然,现实市场上企业之间的博弈及企业与消费者之间的博弈,使得企业信誉的形成过程要远比此复杂得多。但从囚徒困境模型中仍可以得到一些有益的启示。其中,最重要的就是重复博弈构成了合作的前提。

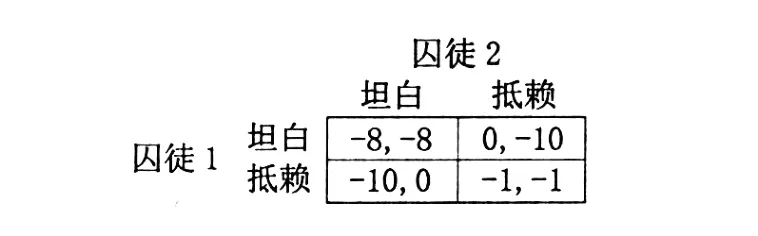

囚徒困境是有名的博弈模型,其基本情况是:警察抓住了两个合伙犯罪的罪犯,由于缺乏足够的证据指证他们的罪行,所以希望这两个人中至少有一个人供认犯罪,就能确认罪名成立。为此警察将这两个罪犯分别关押以防止他们串供,并告诉他们警方的政策是“坦白从宽,抗拒从严”:如果两人中只有一人坦白认罪,则坦白的立即释放,抵赖的重判10年;如果两个人同时坦白认罪,则他们将各判8年。当然罪犯知道如果他们两人都拒不认罪,则警方只能以较轻的妨碍公务罪判处他们1年。用矩阵表示两个罪犯的得益如下:

图1 “囚徒困境”模型

如果这个博弈过程是单次的,容易看出,由于对于每个囚徒而言,无论对方选择什么策略,坦白都是自己的最优策略,所以唯一的纳什均衡是(-8,-8)。这个博弈过程的特点是,虽然两个囚徒通过合作比都不合作会得到更多的好处,即各自只判1年;但如果一方不合作选择坦白,而另一方选择合作即抵赖,则坦白者会得到更多收益,即释放;而抵赖者则会判10年,于是为了避免损失最大,所以在一次博弈中双方最理性的选择是坦白,即都判刑8年。

如果两个囚徒都是理性的,即使这个博弈过程重复T次,合作解(-1,-1)仍不是一个稳定的纳什均衡解,因为在最后一次博弈过程中,两个囚徒都选择不合作,倒数第二次同样如此。如此继续下去,根据逆推归纳法,除非博弈进行无限次才会出现稳定的合作解(-1,-1)。这个结论可以根据博弈论中著名的无名氏定理①得出。于是,(-8,-8)在每个时期都是唯一的非合作均衡解。

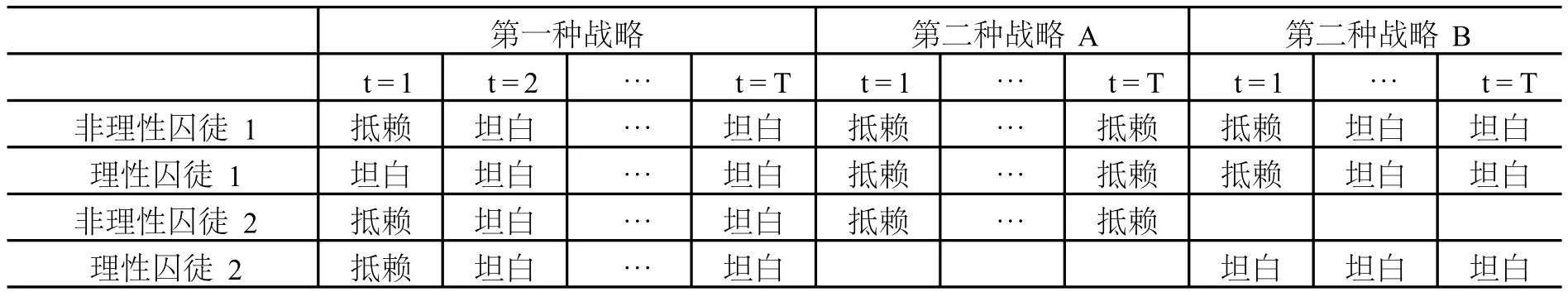

然而,如果我们考虑到上述博弈参与方选择抵赖即进行合作的概率,则可能得到新的均衡。假定两个囚徒是否合作都是私人信息,即每个囚徒都有p>0的概率是非理性的,假定非理性囚徒选择“冷酷战略②”:开始选择抵赖直到对方在t阶段选择坦白,然后从t+1开始选择坦白直到结束。

如果囚徒1是理性的,其将采取两种战略。第一种战略是:如果他在t=1阶段选择坦白,暴露自己是理性的,从t=2开始,两个囚徒都将选择坦白直到结束。此时理性囚徒1的期望支付是:[0]+[-8]+…+[-8]=-8(T-1)。

第二种战略是:除非囚徒2选择坦白,否则囚徒1选择抵赖。如果囚徒2是非理性的则理性囚徒1的支付为:(-1)T。如果囚徒2是理性的则理性囚徒1的支付为:[-10]+[-8](T-1)=-8T-2。因此,理性囚徒1的期望支付为:p[(-1)T]+(1-p)[-8T-2]。

如果满足p[(-1)T]+(1-p)[-8T-2]>-8(T-1)即T>(3-2p)/7p,第二种战略就优于第一种。容易验证,不论p多么小,总存在T’使得对所有T>T’,在第一阶段选择坦白对理性囚徒1不是最优。

表1 双方非对称信息理性囚徒1的战略

上述结论的直观解释是:对于每个囚徒而言,若选择合作,其所承担的风险是由于对方选择不合作而使自己得到一个较低的收益;然而,若对方是合作型的,如果他选择不合作,就暴露了自己是非合作型的,从而失去了获得长期合作收益的可能。只要博弈重复的次数足够多,未来收益的损失就超过短期被出卖的损失。因此,即使他们在本性上并不是合作型的,在博弈开始时每一个参与人都想树立一个合作形象,使对方认为自己是喜欢合作的,而只有在博弈快结束时,参与人一次性地把自己过去建立的声誉用尽,以获得更大的短期收益,合作才会停止。如果我们进一步把这种解释通俗化,那就是:企业的良好信誉会给企业带来长期收益,为了获得长期收益,企业要树立良好信誉,而要得到良好信誉,需要企业采取他人认可、赞许的行为,虽然这些行为对于企业现阶段而言可能是一种损失,但企业仍心甘情愿而为之,旨在树立良好信誉,获得长期收益。企业信誉作为一种激励的因素,其形成机理就在于此。

三、企业信誉的缺失原因

产品质量是企业信誉的重要内容,高质量的产品有利于保持并提高企业的信誉,并且给消费者带来较大的效用。与此相反,低质量的产品不仅不利于企业信誉的保持与提升,而且会使得消费者的效用随着收入的提高、替代产品的增多等因素的变化而下降。我们知道市场上存在着若干企业生产同类但不同质的产品,同时市场上存在众多消费者,其可以选择不同质量的同类产品。企业决定当期向市场提供高质量还是低质量的产品。

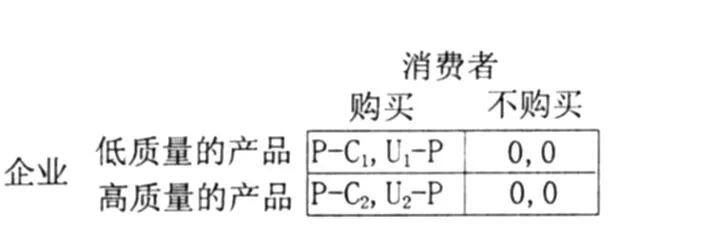

如果企业选择为市场提供低质量的产品,需要付出的成本为C1,而如果企业选择为市场提供高质量的产品,需要付出的成本为C2,显然,在一般情况下,C1<C2。如果消费者在市场上购买到的是低质量的产品,所获得的效用价值为U1,如果消费者在市场上购买到的是高质量的产品,所获得的效用价值为U2,显然,在一般情况下,U1<U2。

假设企业的成本C1和C2及消费者获得的效用价值U1和U2满足:0<C1<U1,0<C2-C1<U2-U1。于是,第一个不等式保证了即使企业提供的是低质量的产品,消费者与企业的交易所产生的社会总福利水平U1-C1>0,因而高于没有交易的福利水平零。第二个不等式说明,如果企业提供的是高质量的产品,那么其社会总福利水平高于提供低质量的产品的社会总福利水平,即U2-C2>U1-C1。

企业会根据消费者的收入状况、消费偏好以及替代品的替代程度等进行消费需求预测,并制定当期价格P,消费者则选择是否接受企业所给出的价格。于是,如果消费者选择不购买,企业则不进行生产,那么市场上没有交易,则企业和消费者的支付都为零。如果消费者选择购买,那么购买到低质量的产品对每个消费者的支付为U1-P,购买到高质量的产品对每个消费者的支付为U2-P,相应地,企业提供的是低质量的产品的支付为P-C1,提供的是高质量的产品的支付为P-C2。由此得到如下单期支付矩阵(如图2所示)。

图2 单期支付矩阵

如果这个市场的交易只有一期,那么在消费者接受企业的价格选择购买之后,企业若提供的是低质量的产品,则企业得到的收益为P-C1,消费者获得的效用价值为U1,社会总福利水平为U1-C1。企业若提供的是高质量的产品,则企业得到的收益为P-C2,消费者获得的效用价值为U2,社会总福利水平为U2-C2。显然,企业提供低质量的产品得到的收益要大于提供高质量的产品的收益,即P-C1>P-C2,因此,企业没有动机提供高质量的产品。而此时,社会总福利水平却低于提供高质量的产品时的社会总福利水平,即U1-C1<U2-C2。

由此可见,如果市场的交易只有一期,那么没有企业会提供高质量的产品从而赢得企业信誉。这是一种低效率的市场均衡结果。企业不会关心交易结果对企业未来收益的影响,因而也就没有树立企业信誉的动力。这样,整个市场将全部是低质量的产品,社会总福利水平处于低水平状态,这就导致随着消费者收入的提高而对企业失去了信任,市场将会逐渐萎缩直至消失。因此,企业如果只顾追求暂时利润最大化,而忽视企业的可持续发展,就会导致企业信誉缺失。

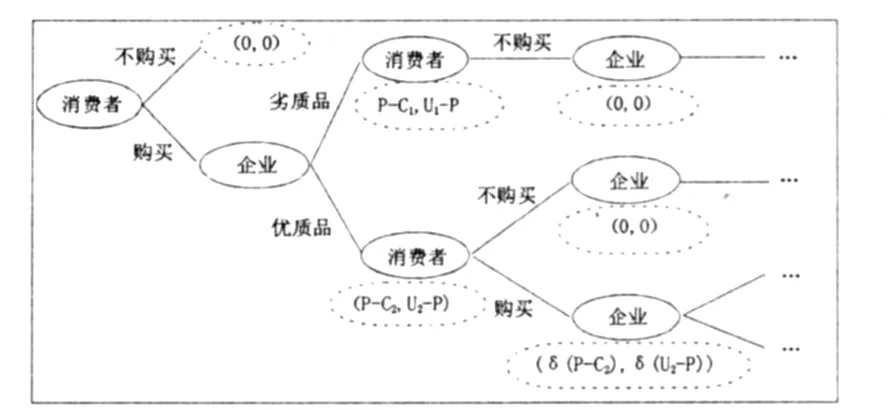

在现实市场中,多数企业往往要谋求在行业中长期生存,因此,其交易行为是立足于长期可持续发展。长期的交易从根本上讲是由每个独立的单期交易组成,因此每一期的交易都将受到上一期交易结果的影响,相应地也要影响下一期的交易。由于交易是多个时期的,消费者可以根据企业以前的交易历史,即企业是否提供了低质量的产品来决策下一期的交易行为(如图3所示)。

图3 企业交易博弈树

在消费者选择购买的情况下,如果企业失信,提供低质量的产品,则本期收益为P-C1,由于消费者将终止且不再与企业进行交易,企业以后每期的收益为0,因此企业总收益为P-C1;如果企业维护企业信誉,继续提供高质量的产品,则本期收益为PC2,下一期有δ几率消费者继续与企业交易,企业获得收益为δ(P-C2),再一期有δ2几率消费者继续与企业交易,企业获得收益为δ2(P-C2),以此类推,企业总的收益为(P-C2)+δ(P-C2)+δ2(PC2)+…≈(P-C2)/(1-δ)。只要(P-C2)/(1-δ)≥P-C1,即δ≥1-(P-C2)/(P-C1),即消费者对企业信誉期望越大,企业提供低质量的产品所能节约的成本C2-C1越小,企业提供的产品价格与成本的差异越大,有利于企业选择维护企业信誉。但反过来也说明,如果(P-C2)/(1-δ)<P-C1,即δ<1-(P-C2)/(P-C1),即消费者对企业信誉期望越小,企业提供低质量的产品所能节约的成本C2-C1越大,企业提供的产品价格与成本的差异越小,从长期看不利于企业选择维护企业信誉,企业总会有动机向市场提供低质量的产品,从而给企业带来短期利益。

四、结论与建议

通过上述对企业信誉的形成与缺失的机理分析,可以得出以下结论及建议:

首先,企业信誉缺失与消费者对企业信誉的期望值有关,消费者对企业信誉期望值越小,企业信誉缺失的可能性越大。因此既要从外部加强对企业的监督,又要从企业内部倡导信誉文化,加强内部约束机制的建设,着重提升产品质量,完善售后服务等工作,从而在社会上树立企业的良好形象,增强消费者对企业信誉的期望值。在企业内部以加强职业道德建设为重点,塑造诚实守信的企业价值观,其中加强企业领导的职业道德建设是构筑企业信誉的重中之重,因为企业领导是企业信誉的关键,他们在企业信誉的构筑中扮演着极为重要的角色,其行为有很强的示范性和导向性。通过加强职业道德教育,使企业领导和员工认识到:重视企业信誉,可以赢得更多的合作者,赢得他们更多的信赖和支持,为自己创造更多的商机和企业效益。

其次,企业信誉缺失与维护企业信誉的成本有关。企业维护企业信誉付出的成本与企业信誉缺失付出的成本之间差异越大,即企业维护企业信誉付出的成本越高,企业的失信成本越低,企业信誉缺失的可能性越大。因此要加强政府的监督和指导作用、建立健全企业信誉制度、完善失信惩罚机制以及加大有关部门执法力度,使信誉缺失企业付出高昂的成本,从而遏制企业信誉缺失的动机。例如可以建立企业信誉档案,记录企业信誉水平跟随终身,并与融资、贷款、行业进入挂钩,加大市场成本;制订信誉缺失惩罚机制,一旦发现有不良信誉问题,按照市场规则、法律法规加以惩处,同时记录在案,使失信成本高于失信收益。

最后,企业信誉缺失与企业利润有关,利润越小,企业信誉缺失的可能性越大。因此,企业要注意提升产品或服务的品质并根据市场情况制定合理的产品价格策略;注意改进、提高生产技术与管理方法,降低成本增加利润;利用好企业信誉,在与外部进行横向交易和联合中,取得合作伙伴在供应价格、货源配给、商品运输、货款结算方式等方面的优惠待遇,减少企业的资金支出成本。

总之,建立与维护企业信誉,不仅要从体制、技术、法律、文化等多方面考虑,而且需要政府、银行及各有关部门密切配合、多管齐下。只有通过长期的多方面的努力,建立信誉、维护信誉才能变成每一个企业的最优选择。

[注 释]

① 无名氏定理(Folk Theorem),也称佚名定理、大众定理、俗定理。指在重复博弈中,只要博弈人具有足够的耐心(贴现因子足够大),则在满足博弈人个人理性约束的前提下,博弈人之间就总有多种可能达成合作均衡。存在无穷多对有限自动机策略,可成为无限重复博弈的平衡点,并同时实现双方的合作。无名氏定理之所以得名,是由于重复博弈促进合作的思想,早就有很多人提出,以致无法追溯到其原创者,于是以“无名氏”命名之.

② 冷酷战略,指参与人在开始时选择合作,在接下来的博弈中,如果对方合作则继续合作,而如果对方一旦背叛,则永远选择背叛,永不合作.

[1] 亚当 ·斯密.道德情操论[M].北京:华夏出版社,2005.34-39.

[2] Arrow F.Reputation and Product Quality[J].Rand Journal of Economics,1984,(15):11-27.

[3] Lazer E.Why is ThereMandatory Retirement?[J].Journal of Political Economy,1979,(20):61-84.

[4] Radner R.Monitoring Cooperative Agreement in a Repeated Principal-Agent Relationship[J].Econometrica,1981,(49):27-48.

[5] Fama E.Ageney Problems and the Theory of the Fir m[J].Journal of Economic Theory,1980,(51):1-31.

[6] Holmstrom B.Moral Hazard in Team[J].Bell Journal of Economics,1982,(13):324-340.

[7] 张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,1996.363-374.

[8] 张维迎.产权、政府与信誉[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.144-156.

[9] 张维迎.法律制度的信誉基础[J].经济研究,2002,(6):4-6.

[10] 张维迎,柯荣住.信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J].经济研究,2002,(10):59-70.

[11] 黄群慧.企业家激励约束与国有企业改革[M].北京:中国人民大学出版社,2000.169-170.

[12] 戴维·M·克雷普斯.博弈论与经济模型[M].北京:商务印书馆,2006.71-79.

F270

A

1004-5295(2011)02-0035-05

2011-03-01

王芳(1984-),女,吉林四平人,内蒙古大学经济管理学院在读硕士研究生,从事人力资源管理研究.

[责任编辑:张晓娟]