信仰的人间化——谈马萨乔《三位一体》真实形象与空间的营造

文/崇秀全

基督教“三位一体”神学是上帝的基本属性,对它的阐释与讨论关涉普世信仰的基本问题。“三位一体”即圣父、圣子、圣灵既是三位,又是“合成一体”的上帝。有关它的最初理解见于《马太福音》,“你们要去使万民作我的门徒,奉父、子、圣灵的名给你们施洗”(《马太福音》28章19节)。《约翰福音》强调说,我们对三位一体的认识,都是通过道成肉身而得到的。当一个神圣的身位,即上帝之子,成为人子,并“生活在我们中间”时,启示已臻于完成。《亚他那修信经》在论及三位一体神学的部分说:“普世的信仰是这样:我们崇拜一位三位一体的上帝。在统一中的三位一体;既不是混淆的位格,还有一位圣灵的位格;但是,圣父、圣子和圣灵的神性都是一个”[1](P183)。亚他那修的阐释建立了三位一体的理论根基,卡帕多西亚教父(包括:凯撒利亚的巴西尔、纳西盎的格列高利与尼撒的格列高利)在它上面建造并最终促成了君士坦丁堡大会对于三位一体教义令人瞩目的签署,大会的召开宣告三位一体教义的争论到此已经尘埃落定——纯正的基督教教义必须包括耶稣基督过去以及永远都是真神与真人的信念,也就是他与父神和人类都是同质的。[2](P77)从第二次基督教全体大会之后,所有基督徒都相信并承认,神是独一的神圣存有,在永恒里以三个不同的位格而存在。三位一体神学从此在历史中宣告定格。

以上,我们对三位一体教义的内涵和确立的历史做扼要的介绍后,着重理解基督教艺术图解三位一体的神学蓝本。正如马萨乔(1)(Masaccio,1401-1428)的《三位一体》(图1)揭示上帝耶稣基督是在三个位格的关系中构成的,因此上帝的存在必然作为人的形象,也是按照这种关系和实体双重结构的样态被造的。更基于基督教的创造教义认为人是上帝的创造,人的实体存在更是神—人关系的实质内容。美国基督教哲学家艾温斯(Stephen Evans)说:“人与上帝最基本的关系体现在创造中,上帝的创造是一个现实,不是一个幻觉”[3](P38)。说得更明白些,正是上帝的创造才有人这个实体存在。通过创造性的关系,人成为在关系中的实体、位格性的存在。15世纪意大利艺术家马萨乔《三位一体》安排从天而降的圣父,头顶圣光,创造出一个现实,圣灵化作一只白色的鸽子飞翔在圣父和上帝之间,神圣的存在就这样以圣父、圣子和圣灵,一个上帝这样的三一论象征把自己显现出来。

不过,在这里我们需要强调的是,不管历代艺术家对三位一体怎样转换图式,改变的只是时代图式象征“能指”,这跟不同时代绘画技术的演绎和艺术家的个性表达密切相关,但其宗教象征功能却并没有太多变化,这就是为什么现在的信众立在图像前仍然一眼就能看出图像背后的神学象征“所指”,从而唤起信仰,把握三位一体的存在。当然,这里需要指出的是三位一体神学在不同时代、不同教派和不同神学家的诠释下也存在很大不同。这就需要我们根据不同时代和作品的不同图式加以解读。

文艺复兴时期佛罗伦萨画家马萨乔的作品《三位一体》在图解三位一体神学方面具有特殊意义。一方面,马萨乔运用透视法等描绘真实性的技术实现了对传统基督教绘画的彻底革新;另一方面,他也为图解三位一体神学象征和推进三位一体神圣形象人间化作出了历史性贡献。马萨乔人生短暂,艺术生涯仅6年,虽然留下作品数量不多,但却带来了画史上飞跃性变革,当时的著名画家阿尔贝蒂和艺术史家瓦萨里都给予他很高的评价。阿尔贝蒂在《论绘画》(1435年)中简短地评价了马萨乔,认为他和建筑家布鲁内莱斯基,雕刻家多纳泰罗、吉贝尔蒂、洛比亚并列为当时最前卫的艺术家[4](P6)。阿尔贝蒂称赞他前卫应该是针对他对新技法的发明和运用而言的。瓦萨里在《著名画家、雕塑家、建筑家传》(1550年)中把意大利绘画史分为三个时代,以乔托、马萨乔、达·芬奇为排列顺序,三者分别是当时的创始英雄。马萨乔为自然主义带来了飞跃性的发展——在平面中表现具有说服力的立体造型,因此瓦萨里把这三人并列评论也不无道理。

图1 《三位一体》(意大利)马萨乔 湿壁画 667×317cm 1426-1428年 佛罗伦萨诺维拉圣母大教堂

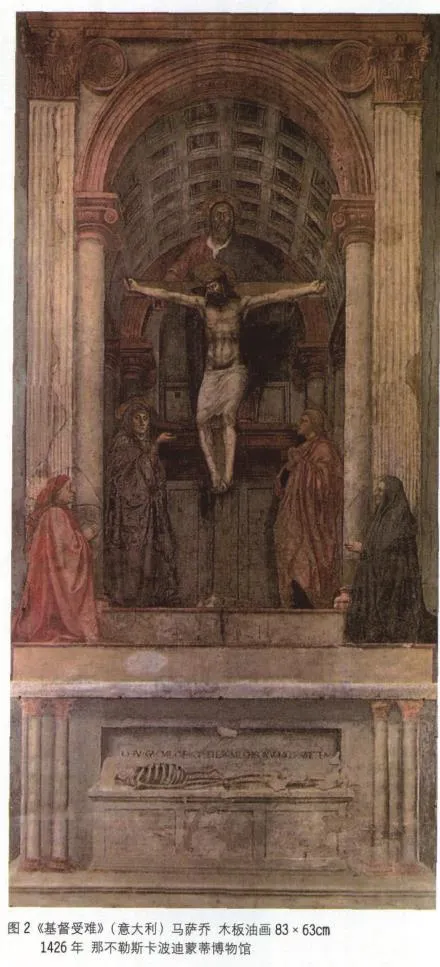

马萨乔在其生命的最后4年中所绘制的宗教画《三位一体》和《基督受难》(图2)彻底摆脱了晚期哥特式的优雅风格和装饰意味,把塑造真实形象和真实空间放在首位。难能可贵的是,他把这种表现真实的透视法则的运用和宗教精神的表达完美的结合在一起,创造了文艺复兴时期三位一体神学象征艺术表现的典范。

这幅意大利佛罗伦萨诺维拉圣母大教堂湿壁画《三位一体》,没有任何同时代有关此画的记录,最早记载出现在1510年。有学者把它与同时期布兰卡契礼拜堂的湿壁画和比萨的多翼式祭坛画《基督受难》相比较,推断它是马萨乔晚期的画作之一,时间大致在1426-1428年间。令人难以置信的是,这幅杰作曾被瓦萨里的画覆盖长达三个世纪之久。[4](P6)

略观此作,可以知道画中明确透露出马萨乔对传统技法的革新和对三位一体神学独特的图解。画面中在礼拜堂的半圆筒形天井的巨大拱门下,拉丁型十字架上高悬着三位一体的上帝形象;两侧分别是圣母玛利亚与福音书作者约翰,在神圣区域之外的两个人物,应该是委托制作此画的洛伦佐·连茨夫妇屈膝跪在墓龛上方,他们象征性地连结观者的现实世界与礼拜堂神圣虚构空间之效果。下方描绘一座墓龛,墓龛里一具代表亚当和世间凡人的骷髅。这是所有宗教教义之下人类的真实状态。骷髅之上,狭窄的墓室的石墙上镌刻着这样一行字:“我曾经如你,你也将变得如我”。马萨乔《三位一体》包含了道德的堕落、灵魂得救等广泛的内容,这种象征性属于中世纪的传统。画面上方的场景代表灵魂的救赎。由于几何学左右对称的构图,天父和圣子伸展双手形成一个三角形,加强了庄重严肃的气氛,同时也让我们意识到这两位是神。背景是红色的半圆形拱门与半圆筒形的天井曲线,往远方消失的灭点集中的平行线(半圆筒形天井的结构线条),创造出假想的真实空间,将视线引导至画面远方,同时产生一种天父身后的中心光源往外照射的错觉。画面根据基督受难图的绘画传统,十字架两旁圣母身穿蓝灰色服装,约翰则是一身红衣,凝视着耶稣基督。这一点与拱门外奉献者纯红色与黑色的衣袍交错平衡,更加突出基督的视觉中心位置与重要程度。

总体上了解马萨乔这幅杰作的构图和内容之后,我们把眼光投向真实世界的描绘方法(透视法、明暗法)在意大利文艺复兴时期的发明及应用,并借助于它们诠释马萨乔的贡献和意义。

首先,《三位一体》是马萨乔大胆运用透视法的第一件作品,画面以人和现实世界为中心,从生活中汲取形象,摆脱了中世纪神权艺术的禁锢,革新的透视画法首次在宗教绘画中运用,创造了具有说服力的逼真空间,成为具有时代意义的代表作。

我们仔细审视画面中的半圆筒形天井,其对透视法的运用巧妙无比,马萨乔机智的使用建筑画强化了透视的效果。人物形象被安排在一个双重的金字塔形中,这个金字塔形,从跪在画出来的壁架上的奉献者之处,升向十字架上方的天父的形象那里,随后再向内落入礼拜堂的后墙上。垂直的金字塔形是中世纪等级制度的体现,它象征了人们希望通过基督的牺牲以及圣母、圣徒的代人祈祷,而从物质的生活走向精神的生活。马萨乔把“艺术是生活之模仿”这种古典的观念添加到上述的基督教观念中;从我们的视点看去,他的水平的金字塔形打开了图景后面的空间。饰有藻井的布鲁内莱斯基式的天花板会聚在后墙上,它们令人信服地处在人物形象之后。十字架放在礼拜堂的中央,它的前面是圣母与约翰,人们看到上帝站在十字架后方那支持着十字架的重量的搁板上。圣母玛利亚邀请我们的手势,把我们同更远更高的场景联系了起来。瓦萨里在《著名画家、雕塑家、建筑家传》中的“马萨乔的一生”一文中称赞道:“用透视法所画,四角形格子状的半圆筒形天井,美妙无比……巧妙地利用缩短法,看起来就好像墙上凹陷一般”。[5](P56)美国艺术史家柯耐尔也认为,马萨乔就是汲取了建筑和雕塑里的营养来创造向后退远的礼拜堂那画出来的幻景的。他在创造一个真实礼拜堂(它有着前伸的云石壁架、下面的墓穴中有一具骷髅,模仿传统的“毋忘终必有死”题材)的欺骗眼睛的假象时,利用了布鲁内莱斯基的建筑风格,同样也利用了他的透视理论。[6](P78)

根据相关文献,在马萨乔之前的佛罗伦萨画家乔托在探索绘画的表现技法上加入前所未有的体积感和重量感,引起了一场绘画革命,虽然他的作品带给下一代极大的影响,但14世纪末佛罗伦萨绘画却回归更平面又具有装饰性的风格,与马萨乔同时代的画家们大多属于这类优雅的“国际哥特式”的画风,惟独他摒弃优美色彩与纤细描写。然而,与乔托根据经验来描绘(乔托的处理任务与空间的表现大多依赖直觉)不同的是,建筑对科学的方法提出了更高的要求,据说当时佛罗伦萨建筑学家布鲁内莱斯基曾在1413年间绘制的两张建筑图中首次改进了直觉并创造出科学的透视法。马萨乔则研究在平面上表现空间与体积不会自相矛盾的方法,并且在短时间有惊人的突破——即在绘画上首次运用科学的透视法。尽管布鲁内莱斯基的建筑图并未留下,但我们根据那个时代的存证(布鲁内莱斯基与马萨乔的友好交往记录)可以推测马萨乔在这幅作品中使用的透视法受到布鲁内莱斯基的启迪。

有关这一点,我们还可以利用他略早些的一幅《基督受难》作为参照对象,理解马萨乔在描绘真实性方面的突破。这幅画是马萨乔现存作品中,唯一一幅有当时记录的作品。它是1426年为比萨卡米列圣母堂绘制的多翼式祭坛画。由公证人司卡尔西委托,献给守护圣人尤里阿努斯(意大利名为朱利安诺)的祭坛画,瓦萨里的《著名画家、雕塑家、建筑家传》在初版1550年和1568年第2版中都详细记载了这幅祭坛画。瓦萨里说:

他受热爱艺术的激励,他决定去罗马深造并超过他人;他做到了。他在罗马名声大噪,在圣克莱门特教堂的一个祈祷室内,为红衣主教圣克莱门特作壁画:《基督受难》……他还以胶画法描制许多镶板画,在罗马动荡的时期中这些画尽遭厄运。……有一天米开朗基罗和我一起观看这幅画的时候,他对之赞不绝口,并说这些人活在马萨乔的时代里。[5](P57-58)

从画面上我们很容易看出《三位一体》运用教堂建筑巧妙地描绘出真实的透视空间和效果方面远远超过《基督受难》。另一方面,《基督受难》的金色背景有明显14世纪国际哥特式的色彩传统,而《三位一体》却摒弃这一传统采用神性向人间化过渡的特点。

我们从《三位一体》作品自身对透视法科学巧妙的运用、对乔托经验性方法的革新、受布鲁内莱斯基的建筑透视法启发和与他稍早时候的一幅类似题材《基督受难》比较其画法的进步等方面详细说明马萨乔发明了平面中的透视法则。这让我们联想到瓦萨里对此画曾有的高度评价:

只要看一看这幅画,就会看到灿烂的罗马文化,以及最具精神的不可征服的力量,统统集中在这幅信仰之作中了。也是在此画中,他显示出从下往上看的事物如何按透视法缩短,真是不可思议。今天,从这位传道者的双足可以看出,与古老的拙劣的画法相比——如我前述的那种惯于把人物画成踮足而立——他完完全全解决了这一难题;那种拙劣的画法一直延续到他的时代,无人予以纠正,是他首先使之完善。[5](P58)

在这篇小传中,瓦萨里还就马萨乔的艺术贡献真切地评价道:

马萨乔在很大程度上扫除了艺术中的僵化、枯涩和诸多困难,他第一个着眼于优美的姿态、运动、真实和生动,以及形象的真正特性和自然状态,可谓前无古人。由于他具有超人的眼力,他看出站立在平面上按透视法缩短的人物,都未站稳,而是踮足而立,很不好看,显然作画的人不懂透视法。虽然保罗·乌切洛在这方面做了研究,有些成绩,解决了一些难题。然而,是马萨乔提出了许多新方法,无论从哪方面来说,马萨乔在透视学上所取得的成绩比之当时的任何一个人都大得多。而且他的作品统一、柔和,头部和裸体的肉色与衣饰的色彩很协调,他喜欢衣饰上一些褶皱,样式简单,就像日常的穿戴。这对匠人们来说大有好处,所以他称得上是这方面的开创者,前人的作品都是刻意画出来的,他的作品与他们相比,则显得生动、真实和自然。[5](P51-53)

瓦萨里对马萨乔关于透视法在平面绘画中运用的肯定,一方面是就《三位一体》这幅画的意义而言的,另一方面则建基于时代的高度。因此,马萨乔这幅大胆运用透视法创作的里程碑式的画作,营造出平面中的真实空间,无论在西方绘画技术进步史上还是在引起三位一体的上帝神性人化方面都具有深远意义。

其次,《三位一体》真实的形象与真实空间的创造要靠明暗法和体积感来实现。

马萨乔运用其天赋才能并结合理性的手法逼真地描绘每个人物的个性。第一,图中富裕的佛罗伦萨奉献者连茨夫妇跪在装饰有纵向沟槽的科林斯式柱之前,像存在于现实的空间之中。他们看起来既严谨又虔诚,被红色外衣压住的耳朵和双下巴,显示出马萨乔的仔细观察和他们不过是生活中的“平凡人”。宽大的红色和黑色衣袍多有大面积明暗面构成,单纯而强有力地表现出形体的质量,阴影与光线下的大幅外衣衣褶,让人觉得其下所笼罩的身体有似雕刻般的体积感。因此瓦萨里盛赞马萨乔的《三位一体》人物描绘“栩栩如生,写实且自然”。第二,马萨乔通过使圣母与圣父的视线交通,把真实的人性与神秘的神性联系起来。圣父显然看着画面外,直接看着观者的圣母玛利亚,视线异常冷峻。玛利亚则指着死去的儿子,仿佛在说:“他是为你们而死!”再看神龛下面亚当的骸骨,艺术家用单一灰色调的明暗程度正确而逼真地描绘出横躺在墓龛里的亚当骸骨。亚当代表全人类,马萨乔把他的骸骨安排在被钉十字架的耶稣下方,象征性地表现亚当的原罪与基督为人赎罪而死亡有着直接的关联。

值得一提的是,有关马萨乔《三位一体》真实空间的明暗表现,有学者提出不同的理论。把毕生奉献给意大利艺术研究的贝伦森(Bernard Berenson,1865-1959)在其名著《意大利文艺复兴画家》和《佛罗伦萨画家》中发展了他的画家的“触觉想象力”(tactile imagination)理论,“观者对形象的表面质地、重量和体积的感觉,是被艺术家给予视网膜印象的触觉值(tactile values)所唤起的”。[7](P368)这一理论构成马萨乔这幅杰作的新颖解读。

第三,在材料使用和工作方法方面,马萨乔对真实的把握在令人惊讶的湿壁画作品中清晰可见。

倘若细致入微地研究图像,发现他似乎在构思阶段非常慎重小心,石灰泥上的针孔显示他利用钉子拉线,以便正确地画出符合远近法的线条,一进入上色阶段,便大胆的以画笔沾许多颜料尽情挥洒。如果我们近距离观察石灰泥,还可辨认出显示每天作业面积区块的接缝。画作有六个等身大的人物像与复杂的建筑细节,因此分为二十六到二十八个区块。根据这种大型区块所绘的作品,从在草图的轮廓线上打洞,然后扑上炭粉,最终将素描草图转画到墙上,再上色等工序大约需要一天的时间。由此可计算出艺术家绘制这幅画大约花费了26至28个工作日。

当然,马萨乔在平面绘画上革命性地创造真实形象与真实空间并非仅是智慧的果实,与其勤奋认真也是分不开的。后代研究者在整理马萨乔艺术态度时发现:“除了光线处理与‘透视法’运用非常高明,其真挚又认真的态度与其他画家也大不相同。”[4](P11)

科学的方法与勤奋努力相结合,马萨乔创造出领先于时代的艺术。他首创的平面绘画中的透视法则和明暗技术成为后世效法的楷模。瓦萨里曾举出25位画家,说他们为了学习如何成就好作品的教训和法则而研习马萨乔的湿壁画,这些画家包括达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、安基利科修士和利比等后代画家。瓦萨里的名单中基本囊括了意大利文艺复兴时期最主要的艺术家,他们与马萨乔的创造一起成为文艺复兴时期艺术的表征性符号,共同推动着基督教艺术信仰的人间化。

注释:

(1)全名托玛索·狄·塞尔·乔凡尼·狄·蒙纳(Tommaso di Ser Giovanni Mone)。

[1](英)约翰·麦奎利.基督教神学原理[M].何光沪,译.上海:上海三联书店,2007.

[2]R.Dean Peterson.The Concise History of Christianity[M].Beijing:Peking University Press,2002.

[3](加)许志伟.生命伦理——对当代生命科技的道德评估[M].北京:中国社会科学出版社.2006.

[4]刘丛星,张亚力.西洋美术家画廊——马萨乔[M].长春:吉林美术出版社,2002.

[5](意)乔治·瓦萨里.著名画家、雕塑家、建筑家传[M].刘明毅,译.北京:中国人民大学出版社,2004.

[6](美]萨拉·柯耐尔.西方美术风格演变史[M].欧阳英,等,译.杭州:中国美术学院出版社,1992.

[7]范景中主编.美术史的形状[M].杭州:中国美术学院出版社,2003.