2型糖尿病患者糖尿病足危险因素研究

张喜英,王涤非

糖尿病足是糖尿病患者常见的并发症之一,国外报道其发病率为5.3% ~10.5%[1]。我国报道糖尿病足的发病率为8.57%[2],2型糖尿病 (T2DM)患者的截肢率是非糖尿病患者的17~40倍[3],近年来随着糖尿病发病率的升高,治疗的进步和患者寿命的延长,其严重性日趋明显,据统计其病死率高达25%[4]。所以探讨糖尿病足发生发展的高危因素并指导今后的治疗意义深远。本研究旨在了解一般因素和生化指标及其并发症对糖尿病足的影响,应用多因素分析的方法,探讨各种危险因素在糖尿病足发病中的作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2004年2月—2008年12月在中国医科大学附属第一医院内分泌科住院的T2DM患者163例,符合1999年WHO糖尿病诊断标准,其中非糖尿病足患者100例(NDF组),男64例,女36例;平均年龄 (62.6±10.3)岁;糖尿病足患者63例 (DF组),男39例,女24例;平均年龄(67.6±11.9)岁。参照糖尿病足的Wagner分级标准对其进行分级,其中1级36例,2级4例,3级8例,4级11例,5级4例。入选标准为无严重的肝肾疾患,无心力衰竭,无肺栓塞,无下肢动静脉血栓及痛风病史,近期未用过抗凝剂和利尿剂。

1.2 方法 回顾性分析163例糖尿病患者的临床资料,比较两组患者各观察指标有无差异,采用多因素Logistic回归分析探讨糖尿病足的危险因素。

1.3 观察指标 患者的性别、年龄、病程、BMI、血压 [收缩压 (SBP)及舒张压 (DBP)]、空腹血糖 (FBG)、餐后2 h血糖 (2 hPG)、血纤维蛋白原 (FIB)、血尿酸 (UA)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、三酰甘油 (TG)、总胆固醇 (TC)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDLC)、24 h尿微量清蛋白 (MA)、血空腹胰岛素 (FINS)及C肽;根据糖尿病慢性并发症诊断标准[5],评价是否存在周围神经病变 (DPN)、外周动脉粥样硬化闭塞症 (ASO)、糖尿病视网膜病变 (DR)、糖尿病肾病 (DN)、缺血性心脏病(IHD)及脑血管病。

1.4 统计学方法 所有数据用SPSS 13.0软件处理,计量资料近似正态分布的用 (x-±s)表示,均数比较采用t检验;偏态分布资料用中位数表示,两者比较采用非参数检验。计数资料采用χ2检验,检验水准α=0.05。危险因素分析采用多因素Logistic回归分析。

2 结果

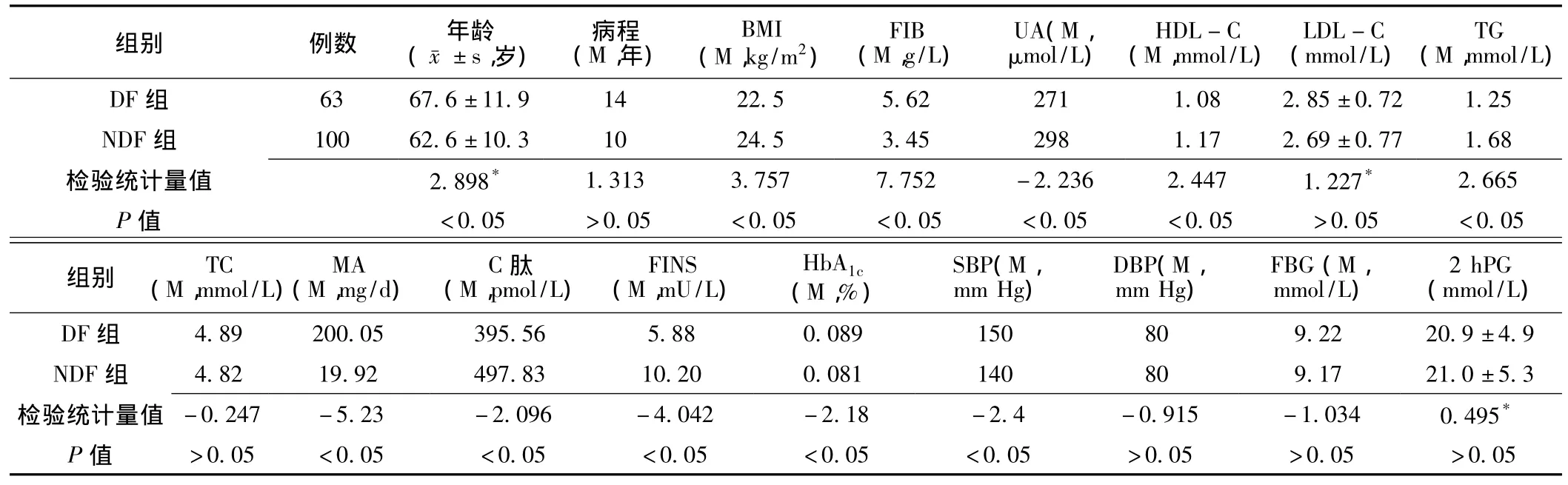

2.1 两组患者各指标的比较 两组患者的年龄、BMI、FIB、UA、HDL-C、TG、MA、FINS及 C肽、HbA1c、SBP比较,差异均有统计学意义 (P<0.05,见表1)。

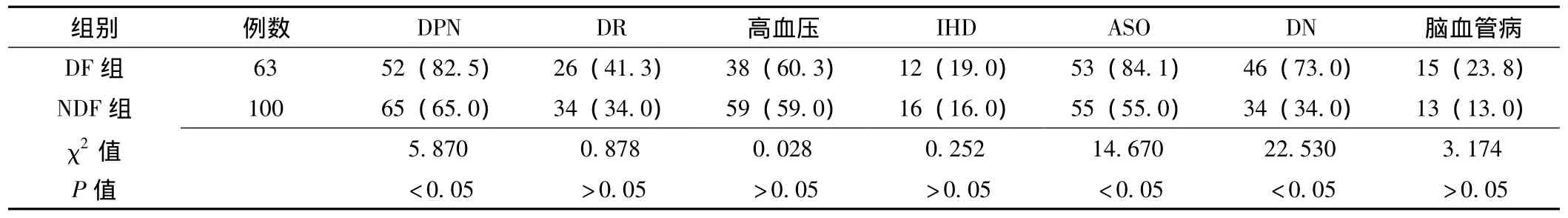

2.2 两组患者慢性并发症比较 两组患者DPN、ASO、DN的发生率比较,差异均有统计学意义 (P<0.05);而DR、高血压、IHD、脑血管病的发生率比较,差异均无统计学意义 (P>0.05,见表2)。

表1 DF组与NDF组患者观察指标的比较Table 1 The comparison of observation data of patientswith diabetes foot and without diabetes foot

表2 两组患者慢性并发症发生率比较[n(%)]Table 2 The comparison of chronic complications between two groups

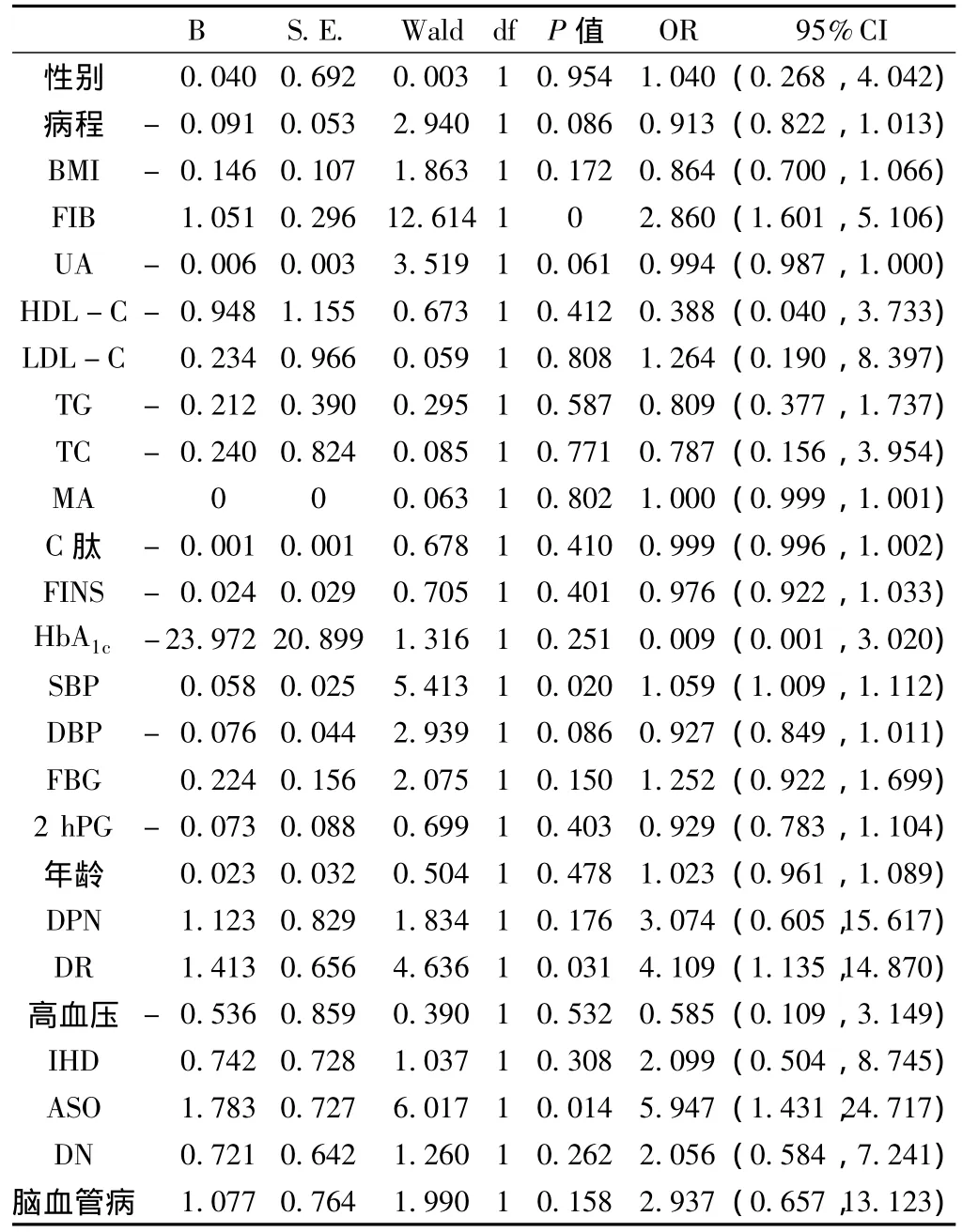

2.3 糖尿病足发病的危险因素 以糖尿病足为应变量,观察指标为自变量,进行多因素 Logistic回归分析,FIB、SBP、ASO、DR进入回归模型 (P<0.05);而性别、病程、BMI、UA、HDL-C、LDL-C、TG、TC、MA、C 肽、FINS、HbA1c、DBP、FBG、2 hPG、年龄、DPN、高血压、IHD、DN、脑血管病均未进入回归模型 (P>0.05,见表3)。

3 讨论

本研究结果显示糖尿病足患者年龄较非糖尿病足患者偏大,这和既往研究相一致[6],其原因可能与老年人生理性功能减退、抵抗力低下及随着年龄增加糖尿病各种慢性并发症如下肢血管病变、神经病变等也随之大幅度增加有关。而多因素分析显示年龄与糖尿病足的发病 [OR=1.023,95%C1(0.961,1.089)]无关。可见年龄不是糖尿病足发生的独立危险因素。

DF组与NDF组平均病程无差异,可见病程的长短与糖尿病足的发生无关。

糖尿病足的发病与性别的关系,大部分学者认为糖尿病足的发生与性别有一定的关系。据文献报道,男性糖尿病患者发生足溃疡的危险性是女性的1.6倍,而发生截肢的危险性是女性的2.8 ~6.5 倍[7]。贾建东等[8]、常宝成等[9]、周迎生等[10]研究结果显示,男女比例分别为2.06∶1、1.32∶1、1.78∶1。李仕明[11]通过527例糖尿病足患者的统计,也认为男性稍多于女性。但也有少数文献报道男女发病持平[12],或男性略多于女性。本研究结果显示,糖尿病足患者63例,其中男39例,女24例,男女比例为1.62∶1,支持国内大多数学者的观点,可能因为糖尿病足病变主要侵及肢体大小血管,而雌激素有保护血管的作用,所以女性发病少于男性[12]。也有研究认为糖尿病足的发病与吸烟、生活压力大和社会角色有关[13]。

表3 糖尿病足危险因素Logistic回归分析Table 3 Logistic regression analysis on risk factors of diabetes foot

糖尿病足与血糖、血脂、血压控制情况密切相关。本研究结果显示,DF组的TG、HbA1c、SBP较NDF组高,HDL-C相对低,而两组的 LDL-C、TC、DBP、FBG、2 hPG水平无差异。可见,糖尿病足与血糖的长期控制情况相关,因长期高血糖导致糖尿病性外周动脉粥样硬化,血管腔变窄而致血栓形成,组织缺血、缺氧、代谢障碍,皮肤组织供血不足,肢端发生溃疡坏死[14];血糖长期控制不佳,造成高凝状态,血黏度增加可影响血液与组织细胞之间的物质交换,长期血糖控制不佳还导致糖基化终末产物增多,血管内皮细胞受损,加速动脉粥样硬化[15]。Moss等[16]研究发现 HbA1c每增加 2%,溃疡的发生率增加1.6倍,截肢的发生率增加1.4~1.5倍。此外,DF组HDL-C比NDF组显著下降,考虑可能与低HDL-C促进动脉粥样硬化有关,HDL-C保护性作用再次得到证实。本研究结果显示,SBP是糖尿病足的高危因素[OR=1.059,95%CI(1.009,1.112)],考虑可能与血压 (尤其是SBP)的升高可导致内皮依赖的血管舒张功能障碍和动脉内膜中层厚度增加,引起动脉硬化,促进糖尿病足的发生和发展有关[13]。可见控制血压,尤其是SBP,改善代谢紊乱,积极控制血糖,全面合理调脂治疗对于糖尿病足的防治十分重要。

糖尿病足的发病机制目前尚未十分明确,一般认为与神经病变、血管病变、代谢紊乱,感染等密切相关,本研究结果显示,DF组DPN、ASP和DN的发生率比NDF组高,并且多因素分析显示DPN、DR、ASO、IHD、脑血管病、DN的相对危险度增加 (OR>1),糖尿病微血管和大血管病变,神经改变和感染共同构成糖尿病足的病理生理改变。长期下肢血管病变使血管硬化狭窄,影响血供,长期神经病变可使足部皮肤感觉减退或丧失,压力感觉域值上升,足底压力承受部位改变,肢体对外界不适刺激的反应减弱,这种情况下患者足部易受到物理因素损伤,如创伤、磨损、烫伤以及视力不好自剪趾甲而受伤,尤其是穿鞋或足趾畸形等造成糖尿病足的发生[17]。另外有报道,DPN不仅参与糖尿病足的发病,也会影响糖尿病足的预后,动物实验已证实神经病变可导致糖尿病足愈合不良[18]。

高水平的FIB对急性冠脉事件的促进作用已得到国内外大多数学者的认可[19-20]。本研究结果显示,糖尿病足的发生亦与FIB的升高有关,相对危险度增加 [OR=2.860,95%CI(1.601,5.106)],说明FIB是糖尿病足的又一独立危险因素。由于糖尿病代谢紊乱、微血管病变及坏疽感染、炎症、细菌毒素等致病因子的作用,破坏了血浆胶体状态,改变了红细胞理化特性,致使纤维蛋白增加,纤溶活性下降,红细胞聚集力增强,变形能力下降,白细胞贴壁游出,血小板黏附及微小血栓形成,导致严重的微循环障碍,严重影响血液与组织细胞之间的物质交换,使组织细胞营养物质不能吸收,代谢产物不能排除,肢端缺血水肿,细菌易于感染而发生肢端坏疽[21]。可见在临床工作中,对于糖尿病足高危患者监测FIB水平,并适时进行抗凝治疗的重要性。

综上所述,糖尿病足的预防重在保持血糖的长期控制,同时调节血压、血脂、FIB代谢指标的失衡,预防和延缓糖尿病血管和神经并发症,在长期的病程中注意定期复查,一旦发现异常及时纠正,延缓糖尿病足的发生,提高患者的生活质量,减少致残率。

1 Fard AS,Esmaelzadeh M,LarijjaniB.Assessmentand treatmentof diabetic footulcer[J].Inc JClin Pract,2007,6l(11):1931 -1938.

2 常宝成,潘从清,曾淑范.208例糖尿病足流行病学及临床特点分析[J].中华糖尿病杂志,2005,13(2):129-130.

3 Humphrey CC,Palumbo PJ,ButtersMA,etal.The contribution ofnon-insulin-dependent diabetes to lower-extremity amputation in the community[J].Arch Intern Med,1994,154(8):885-892.

4 Singh N,Armstrong DG,Lipsky BA.Preventing foot ulcers in patients with diabetes[J].JAMA,2005,293(2):217-228.

5 沈稚舟.糖尿病慢性并发症[M].上海:上海医科大学出版社,1998:55-200.

6 常宝成,潘从清,曾淑范.2型糖尿病合并足坏疽危险因素分析[J].中国慢性病预防与控制,2004,10(12):206-208.

7 栾晓军.糖尿病足的危险因素和发病机理 [J].内科急危重症杂志,2002,8(1):28.

8 贾建东,鲍家伟,张庚扬,等.中西医结合治疗糖尿病足坏疽[J].中国中西医结合外科杂志,2000,6(4):265.

9 常宝成,方佩华.糖尿病足与下肢闭塞性动脉硬化的相关性研究[J].国际内分泌代谢杂志,2006,7(26):283-288.

10 周迎生,蒋蕾,潘琦,等.中老年糖尿病患者下肢动脉病变与代谢异常的特点 [J].中华老年医学杂志,2006,4(25):248-250.

11 李仕明.糖尿病足的临床诊断与治疗进展 [J].内科急危重症杂志,2002,8(1):1.

12 侯玉芬,林宁,宋岳梅,等.糖尿病足危险因素研究进展[J].中国中西医结合外科杂志,2004,2(10):56-57.

13 刘树文,李宝纯,杨金玲.促进糖尿病足发生的危险因素分析[J].中国误诊学杂志,2008,8(8):5317-5318.

14 吴护群,陈戈,卢汶.糖尿病足的基础知识教育及防治[J].实用心脑肺血管病杂志,2010,18(5):572.

15 柳迎昭.糖尿病足截肢危险因素分析[J].中国医师进修杂志,2007,8(30):54-57.

16 Moss SE,Klein R,Klein BE.The prevalence and incidence of lower extremity amputation in a diabetic population [J].Arch Intern Med,1992,152:610-616.

17 李莎,吕丽芳,钟晓卫.糖尿病足相关危险因素十年调查分析[J].中国全科医学,2010,13(8):2539.

18 袁凤易,徐丹,谭坤能.2型糖尿病患者糖尿病足的相关危险因素分析 [J].热带医学杂志,2008,7(8):685-687.

19 Lind P,Hedblad B,Stavenow L,et al.Influence of plasma fibrinogen levelson the incidence ofmyocardial infarction and death ismodified by other inflammation - sensitive proteins[J].Arteriosclerosis Thromb Vasc Biol,2001,21:452 -458.

20 刘梅颜,胡大一.高尿酸血症与高纤维蛋白原血症对冠状动脉风险的联合评估价值探讨 [J].中华医学杂志,2006,86(10):678-680.

21 颜骅,高雷,钱伟峰,等.糖尿病患者早期社区干预预防糖尿病足发生的效果观察[J].中国全科医学,2010,13(8):2557.