本能驱动式高效物理“学堂”的探索与实践①

周中森

(连云港市教育局教研室,江苏连云港 222006)

所谓本能,简单的理解就是“原始的能力”.人一生下来就知道吃和睡,这是人的生理本能.同样人一生下来就有对外部世界的好奇心和求知欲,就有在众人面前展示自我的欲望,即人人都有“求知欲”和“展示欲”,这是人的“心理本能”.孩子的本能是喜欢学习的,孩子最初的学习动力、学习方法都来源于本能.部分孩子之所以后来不爱学习,主要是由于教师对他们的“心理本能”还不够了解、不够尊重,甚至采取了违反本能特点的错误行为导致的.我们教育的任务就是利用孩子的本能让孩子自己去再利用、再延伸自己的本能,使学生的“求知欲”和“展示欲”能不断地迸发出来,成为学习的内驱力.华南师大郭思乐教授说:“生本教育要把‘牵牛上树'变成‘驱牛向草'——牛都喜爱草,自然会向草奔去,这时,鞭子的作用就大大减少了.说到教育,就是让学生喜爱学习的天性发挥出来,享受学习.”

传统的课堂教学突出以教为主线,教师既是“编剧”、“导演”,又是“主演”,学生是“听众”和“观众”,课堂变成了“教堂”.教师讲学生听,教师布置学生练,学习方式单一,致使大部分学生对学习失去了兴趣.要构建新课程背景下高效的物理课堂,就必须让学生真正参与到课堂教学的全过程中,真正成为学习的主人,变“教堂”为“学堂”.

如何才能真正实现“教堂”向“学堂”的转变呢?经过长期的案例分析和理论探究,笔者认为主要从“教师观念的转变”和“学生内因的驱动”两方面进行思考和研究.

1 教师要彻底转变观念,给学生营造良好的自主学习环境

日本学者佐藤正夫在《教学原理》中认为,“惟有当学生独立思考,展开活动,积极地钻研教材内容时,即惟有学生成为自我活动的主体时,真正的学习过程才能形成,从而学生才能掌握教材的内容.”虽然多年来一直强调“教师为主导,学生为主体”,特别是课改实施以来,更是强调师生角色的转变,要求教师成为课堂教学的组织者,学生学习的引导者、合作者.为什么在课堂教学实践中一直没有真正得到落实呢,主要原因就是教师的观念没有真正转变,始终认为学生是被教会的,离开教师学生就不学、不会学、学不会.实际我们错了,学生是内因,学生的本能是爱学习的,学生是靠学会的,我们教师要充分认识到这一点,要大胆放手,把课堂更多的还给学生.

1.1 教师要给学生自主学习的时间和空间,不要过于“负责”

领导对某位教师会有这样的评价:这位老师业务水平一般,但工作态度认真,成绩还不错.现在看来,对这样的教师要一分为二的看待:“工作态度认真”可以弥补水平的不足,但工作“过于负责”的教师如果靠加班加点、靠“题海战”,以教代学,以练代学,以加重学生负担为代价来提高成绩就不可取了.就象一个妈妈过分关心孩子,大事小事都由妈妈代劳,可能孩子上小学了自己还不会系鞋带,上初中了也不敢自己吃鱼.正象在《孩子的本能 学习的本能》文章中所写道的一样:“当一个‘粗心'的妈妈才能让孩子自己成长”.是的,如果本性凶猛的老虎从生下来就被关在动物园里长期圈养,食来张口,它的野外生存能力就会几乎丧失,可能一只活鸡放在它面前也不敢抓、不敢吃.我们教师要相信学生有“野外生存”能力,要给他们留有自主学习、独立思考、消化吸收的时间和空间.相信他们能通过自主学习、合作学习、互教互学实现概念的建立,规律的掌握.

1.2 教师要做“头羊”,让学生“敢”思考、“敢”表达

我国有尊师重教的光荣传统,从“一日为师,终身为父”就足以反映出教师在学生心目中的地位和形象,这里的“父”字表示一种“威严”,表示一种“绝对领导”的地位,这就是通常说的“师道尊严”.我们有不少教师受这种“封建意识”的影响,长期在学生面前确实以“严父”的形象出现,师生关系变成了“父子”关系,甚至变成了“狼羊”关系.虽然这种“父子”一样的师生关系可能有利于“政令畅通”,但如果这种“绝对权力”使用不当也会带来很大的负面作用.首先,学生在老师面前缩手缩脚,思维无法放开;其次,“绝对服从”使学生不敢质疑,不敢充分表达自己的想法.学生象一群小羊,他在老师这个“大灰狼”面前怎敢“造次”,只好服服帖帖,失去的是孩子本来应该有的灵性,培养的只能是“5分加绵羊”式的“好学生”.

在新课程背景下,教师要彻底转变观念,要在学生心目中树立新形象,要成为“这群小羊”的“领头羊”,而不是使他们敬畏的“大灰狼”.教师要利用学生的“本能”,引领他们奔向“知识大草园”,打开知识宝库的大门,尽情享用知识大餐.这样才能使学生在课堂上真学、敢说、敢问、敢“犯错误”,才能真正突出学生的主体地位.

一次到学校进行教学视导时,笔者和几位同行一起到高一某班准备听一堂物理课,上课时间到了,上课的教师没有来,问学生才知道教师临时有事请假让他们上自习了.当时我问科代表:“今天你们该学习什么内容,学案发了没有?”科代表说:“该学《用牛顿运动定律解决问题(二)》一节,学案发了.”我看了他们的学案,也看了几位学生的完成情况,我感觉学生可以自己上好这节课.于是我要求科代表根据学案的问题,象教师一样“主持”这节课.开始当然有点胆怯,课堂有点沉闷,但很快学生们踊跃发言,问题的讨论很激烈.以下是这节课的片断:学生甲认为:只要向上运动就是超重,向下运动就是失重.

学生乙回答:超重还是失重取决于加速度的方向,而不是取决于速度的方向.当加速度向上时,向上的支持力(视重)大于向下的重力,就叫超重;相反,加速度方向向下时,则为失重.

学生丙提出:是否可以利用失重进行减肥呢?(奇思妙想)

学生丁回答:质量 m是所含物质的多少,它不随加速度向上或向下而变化,而重力G=mg中的g是一个常数,所以重力并没有随加速向上或加速向下而变化.只是由于有加速度时,物体对支持物的压力或悬挂物的拉力(视重)发生了变化.更不可能起到减肥的作用.

学生丙提出:我在电视转播里看到载人飞船里的宇航员由于失重可以“飘在空中”,这里的飞船并没有向下加速,为什么会这样呢?

全班学生都没法回答.最后科代表说:把这个质疑记下来,等课后再问老师吧.

……

这节课在科代表的主持下,学习任务基本完成了,下课时间到了学生们仍然热情高涨.和笔者一起听课的教师都感慨地说:这堂课“上”得太好了!效果比教师在场要好,印象更深.这一堂特殊的物理课引起笔者的反思:为什么教师不在时学生表现的这么好呢?仔细分析答案可能是这样的:学生主持上课,大家的地位是平等的,课堂变成了“学堂”,变成了“沙龙”.因为没有“权威”在场,他们的思想放开了,思维活跃了,他们的讨论是真讨论,他们说的是真想法.倾听“讲课”的学生是带着质疑的心态进行的,精力更加集中了.是啊,我们的教师如果在学生的心目中象是他们的“科代表”该有多好啊!

2 充分利用“本能”的驱动作用,切实把“教堂”变为“学堂”

人民教育家陶行知先生关于“学生”和“教师”有这样的诠释:“‘学'字的意义,是要自己去学,不是坐而受教.‘生'字的意义,是生活或生存.学生所学的是人生之道.”“新教员不重在教,重在引导学生怎么样去学.”如何能让学生“自己去学”?如何“引导学生怎么样去学”呢?经过探究和实践,笔者认为关键是利用学案的引领让学生“先学”,利用“本能”的驱动作用,让学生“想学”、“真学”.具体如下:

2.1 利用“学案”引领,让学生“先学”

传统教学普遍存在的问题是学生学习的“盲目性”,教学模式通常为“教——学——校正”模式,学生课前几乎没有准备,从“零”进入课堂,不知道重点、难点所在,在课堂上听课象“听评书”一样平均用力,听课具有盲目性.对重点知识的理解,难点的突破只能靠课后“练”进行“消化”和“补救”.这就相当于“老牛吃草”一样,先囫囵吞枣,再进行“反刍咀嚼”来消化吸收,这必然是低效的、乏味的.高效的课堂应将重心前移,让学生先学后教.原来也要求学生在课前预习,但通常没有具体要求,没有问题引导,大部分学生或不预习或象“看小说”一样泛泛的看看教材.要切实做到先学后教,关键是精编具有导学、导思功能的学案,让学生在问题的引领下“好学”,也使教师在“学案”的引领下“好教”.这样的学案应具有以下特点:

一是将学习内容问题化,为学生自主学习导航.学案是引导学生自学、思考的提纲,所以它应该是把要学习的主要概念、规律问题化.将原来随堂提问的问题变成“事先呈现”,将原来的当场思考变为有备而来.学案问题的设计要由浅入深,具有思考的价值,能引导学生的自主学习逐步深入,起到“以问促学,以问促思”的作用.

二是将导学问题层次化,引领教学层层推进.学案问题的设计要按教学程序进行,使学案不仅对学生的自主学习起到导引作用,对整个教学的推进也具有引导的功能,成为课堂教学的“角本”,成为教师教学的提纲,使教学在学案问题的引导下层层深入,起到“导教”的作用.而教师的教案就是在学案的基础上,设计对每一个问题的理解、归纳、拓展和提升的内容和措施.

现以人教版《普通高中课程标准实验教科书物理1(必修)》第85页《用牛顿运动定律解决问题(二)》一节学案为例:

《用牛顿运动定律解决问题(二)》

【学习目标】

1.知道共点力概念及共点力作用下的平衡条件,并能解决基本的平衡问题.

2.会用牛顿运动定律分析超重、失重问题.

3.会用动力学原理分析自由落体及竖直上抛运动.

【自主学习】

1.阅读课本第85-86页内容,认识共点力,理解平衡条件:

(1)什么是共点力?只有作用点在同一点的几个力才叫共点力吗?请举例说明.

答:______;______.

(2)共点力作用下的平衡状态有几种?它们共同的特点是什么?竖直上抛物体到最高点时速度为零,这个状态是平衡状态吗?

答:______;______.

(3)根据牛顿第二定律,一个物体在共点力作用下平衡时,它受到的合力应满足什么条件?答:______.

(4)阅读课本第86页内容,自主完成例1.

2.阅读课本第86-87页内容,理解超重和失重现象:

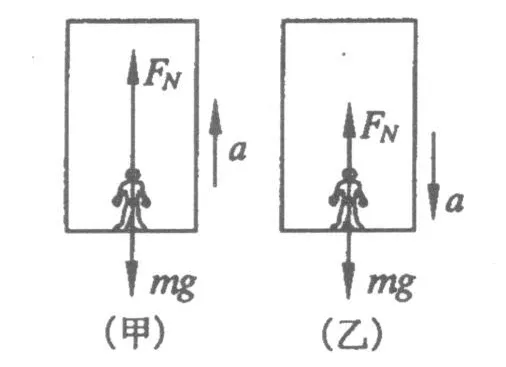

(1)根据例2的分析求解过程可知以下几种运动过程中支持力FN与重力mg之间的关系:

当电梯静止或匀速时,FN___________mg(选填“>”、“<”或“=”);

当电梯加速度方向向上、大小为a时(如图甲,加速向上或减速向下),FN=________,FN___________mg(选填“>”、“<”或“=”),这时是_______(选填“超重”或“失重”);

当电梯加速度方向向下、大小为a时(如图乙,加速向下或减速向上),FN=________,FN___________mg(选填“>”、“<”或“=”),这时是_______(选填“超重”或“失重”)

图1

(2)当加速度大小为g,方向向________时,将出现完全失重象现,这时人就象“飘起来”一样.

(3)“超重”或“失重”时,实际重力有无变化?答:_______.

3.阅读课本第87-88页内容,从动力学角度分析自由落体运动和竖直上抛运动:

(1)在自由落体运动中物体受几个力作用?由牛顿第二定律可以求出下落过程中的加速度a=________.你知道为什么g叫重力加速度了吧!

(2)竖直向上抛出的物体,当不计空气阻力时,抛出后上升过程受几个力作用?产生的加速度大小为多大?方向向哪?下落过程受几个力作用?产生的加速度大小和方向各如何?

答:______.

(3)阅读课本第88页内容,自主完成例3.

【巩固迁移】

略.

说明:“自主学习”是在“教”前自学,并不是指一定在“课前”学,“巩固迁移”部分在课中与课后完成.

在学案的引领下,全体学生围绕学习目标阅读相关学习素材,进行自主学习,尝试知识建构,解决基本问题,并知道自学中还有哪些问题不能解决,从而使自己带着“初学”的知识基础,带着存在的疑惑进入课堂.这样可以使自己有侧重的听同学交流,听教师点拨.

2.2 利用“交流互动”,促使学生“想学”、“真学”

怎样才能让学生“真学”呢?在《教育的本质与教育》一书中这样写道:“孩子学习好的关键是什么?是他自己愿意学习,如果他愿意,现在的小学、初中、高中的课程他们用50%或更少的精力就足以学得很好,如果他不愿意,什么样的教师都无济于事.怎样让孩子愿意学习呢?‘本能教育论'和建立在这一理论基础上的‘方法',就是利用孩子的“本能”让孩子自己愿意学习.”,

“交流互动”是促使学生“想学“、“真学”的本能驱动手段.课堂上的“交流互动”,是让学生把“先学”的情况进行交流展示,它是在生生间、师生间进行的,是对自学情况的“面批”.如果自学敷衍了事,不认真完成学案中的问题,交流时就“不会说”、“说不好”,就会在同学、教师面前“丢面子”.而青少年学生都有“争强好胜”的本能,为了在课堂上更好地展示自我,就必须像教师备课一样去看书、思考完成对基本概念、基本规律的学习,认真完成学案上的自学问题.因此,“交流互动”过程是利用“本能”驱动,让每位学生“真学”的“发动机”,对整个学习过程起到重要促进作用.

“交流互动”是“互教互学”的过程.在这一过程中“讲课”的学生是抱着充分展示自我的心态进行的,其他学生是带着质疑的心态倾听的,每位学生既是“教师”又是学生,既是“演员”又是“影评者”.每位学生都象准备评课的“专家”听课一样来欣赏精彩的展示,发现存在的问题,从而切实突出了学生的主体地位,活跃了课堂气氛,使“课堂”变成了“学堂”.

“交流互动”是教师“再备课”的过程.教师在倾听学生“交流互动”中知道学生的所思所想,知道学生对所学内容已经掌握的程度,知道学生在自学中还存在那些疑惑,从而思考对自己准备点拨的内容进行调整,从而使“教”更具有针对性和实效性.

“交流互动”是培养学生综合素质的平台.多少年来我们的学生习惯于被动听讲,培养出来的学生在公众场合不敢表达自已的见解,没有创新意识和创新能力,这样的学生以后怎么可能成为诺贝尔奖的获得者呢.而“交流互动”过程能够培养学生展示自我的胆量,培养学生敢于在众人面前大声表达自己的想法的勇气,培养学生思维的缜密性的语言的逻辑性,这正是新时代创新型人才所必备的基本素质.可以想象,我们的学生如果从小学到高中都是在这样的氛围中学习的,素质教育也就自然得到了落实!

2.3 根据预设和生成进行“精讲点拨”,为学生“指点迷津”

通过问题引领下的自学、互教互学完成了知识的基本构建,同时生成了很多问题.教师要根据预设和生成进行“精讲点拨”,帮助学生突破难点,为学生“指点迷津”.

“精讲点拨”要针对学情,适时适度进行.教师先倾听学生“交流互动”,进一步把握学情,切实了解学生普遍存在的问题和疑惑,注意捕捉生成性问题,对学生的“奇思妙思”甚至是“胡思乱想”给予重视并进行激励性评价和矫正性评价.把握时机根据预设和生成适时进行精讲点拨.同时要注意不能频频打断学生的发言,要把握好度,到位而不越位.要给学生留有消化、思考的空间.

“精讲点拨”要重视难点突破的阶梯设计.在自学、互教互学的基础上,要重视归纳、总结、拓展和提升,对不好理解的问题教师要利用通俗易懂的生活实例为学生搭建突破难点的阶梯,帮助学生理解和记忆,帮助学生透过现象看本质,帮助学生“学透、学懂”.

如在学习人教版教科书物理1(必修)第85页《用牛顿运动定律解决问题(二)》一节中图4.7-4“人站在体重计上,下蹲、起立时的超重、失重问题”时,学生一般认为下蹲就是加速向下的过程,而起立就是加速向上的过程,所以普遍认为下蹲是失重,起立是超重.教师点拨可以用坐电梯下楼和上楼进行类比,让学生认识到下蹲就象坐电梯下楼,起立相当于坐电梯上楼,均包含两个运动过程——由静止到运动又由运动到静止,即先加速后减速(当中可能有匀速),这样学生就能够接受读数的变化特点:下蹲过程中示数先减小后增大,而起立过程中示数先增大后减小.

再如初中学生学习《牛顿第一定律》内容时,对亚里士多德“没有力作用运动就会停下来”很认同,对伽利略“运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因”感到不好理解.是啊,“亚氏观点”当时全世界的人们被“蒙蔽”了近两千年,难道我们的初中学生就这么聪明吗?要想让学生认识到伽利略的观点正确,确实不是一件容易的事.如果直接告诉学生是因为摩擦力的原因让物体停下来的,这不是教学.我们的点拨要从身边实例出发,例如问学生:关闭油门的汽车会不会立即停下来?进而让学生分析汽车滑行的过程中真的不受力了吗?受到哪几个力呢?最后让学生认识到,不是因为没有力作用汽车停下来的,正好相反如果真的没有任何力作用就不会停下来了.

新时期需要有“学习能力”、有“创新意识”的高素质人才,我们教育工作者要积极探索课堂教学改革,改变单一的学习方式,变教师直接“奉送”的教学方式为学生尝试发现、自主探索的方式;把给学生思路、给学生结论的教学方式转变为在问题引导下,在“求知”和“展示自我”本能的驱动下,完成自我构建的学习方式.

1 佐藤正夫(钟启泉译).教学原理——世界课程与教学新理论文库.北京:教育科学出版社.

2 方明.陶行知名篇精选.北京:教育科学出版社.

3 朱建民.校长要做教育的思考者与实践者.人民教育,2009(24).

4 哈尔滨华人素质教育研究所.教育的本质与教育.哈尔滨:黑龙江教育出版社出版.

5 郭思乐.教育走向生本.北京:人民教育出版社.

6 苏霍姆林斯基(杜殿坤译).给教师的建议.北京:教育科学出版社.